Ein Ford rast durch das nächtliche Las Vegas. Der Motor heult auf, die Leuchtreklamen strahlen ihr grelles, hysterisches Reizlicht aus, die Reifen quietschen, die bullige Maschine schlittert um die Kurve, windet sich mit der Geschicklichkeit einer Schlange durch die Lücken eines fast vollbesetzten Parkplatzes, röhrt durch ein Parkhochhaus und hechtet schliesslich wie ein Schanzenspringer über Autodächer. Der Blech- und Beton-Dschungel, durch den sich das glamour-glitzernde Ungetüm aus Chrom und Kraftstoff wälzt, trägt zur genau kalkulierten Wirkung dieses barocken demolotion derby bei: ohrenbetäubender Lärm von zusammenstossenden Autos, von sich biegendem Autoblech, von sich ineinanderschiebenden Vorderteilen in verrückten Winkeln, von Qualm, der unter den Hauben hervorquillt und über den Strassen hängt wie eine Haubitzen-Wolke.

Der siegreiche Wagen — ein ins Gigantomanische idealisierter Vertreter des sogenannten «Individualverkehrs» — entkommt, exzentrisch schlingernd auf verbogenen Achsen, den heulenden Polizeiautos, indem er sie brutal umstösst oder mit Vollgas ihre Kühler bearbeitet, als bestünden sie nur aus Stanniolpapier. Der Fahrer ist kein geringerer als James Bond; und der weiss aus Erfahrung, das man nur noch mit brutaler «Partisanenlist» in der bösen, bunten Blechlawine auf den Strassen überleben kann. Nicht Muskelkraft ist mehr entscheidend, sondern die Höhe der PS-Zahl und der ihr adäquaten Rücksichtslosigkeit. Wie immer die Filmhelden heissen mögen, der Wagen, den sie steuern, ist eine Massschneidearbeit, die einem Luftkissen gleich über die Strassen fegt — und damit im Vordergrund steht. Wie einst die Westerner durch die Main-Street galoppierten und das Interesse der Bürger auf sich lenkten, so ist heute der Highway die Grundlage der Helden, den Mitmenschen das Fürchten zu lehren, denn kaum noch gibt es einen Abenteuer-, Polizei- oder Gangsterfilm, in dem nicht eine Autojagd stattfindet oder gar attraktiver Höhepunkt ist.

Das Auto als Wohnzelle

Das hat zunächst seinen guten Grund: Das Automobil provoziert ein bisher vernachlässigtes Phänomen: den Raum. Das Auto bietet schnelle und spontane Ortsveränderungen zu jeder Zeit an, weil es als stehendes Ding wohl kaum seinen Zweck erfüllt. Sich irgendwohin zu begeben, erfordert nur den subjektiven Willen. Ungebundenheit, Beliebigkeit in der Zeit korrespondieren mit der Beliebigkeit in der Wahl von Geschwindigkeit, Richtung und Weg. Sie sind (neben der Transportfunktion) der rationale Kern des Gebrauchswertes des Autos und seine tatsächliche emanzipatorische Funktion im Sinne der Aufhebung von Zwängen der menschlichen Natur.

Nur ist diese Beliebigkeit bei genauem Hinsehen eben längst eine fatale Illusion geworden: Nirgendwo wird die Autonomie, die das Produkt verspricht, deutlicher in ein radikales Ausgeliefertsein verwandelt als zu den Stosszeiten in den Städten oder an den Wochenenden auf den Autobahnen. In diesem Umschlag auf Unfreiheit manifestiert sich die Dialektik als Rückschlag auf eine bereits verlassene Stufe der Entwicklung: Als Folge der sich rasch steigernden Quantität von Autos geht man — anachronistischerweise — bisweilen wieder schneller zu Fuss. Dass trotzdem der grösste Teil der Verkehrsteilnehmer auch dann nicht auf ihr Automobil verzichten will und lieber stundenlanges und nerventötendes Warten und Schieichen in der Masse geduldig auf sich nimmt, geht auf den Höhlenkomplex zurück, auf dem im Automobil-Zeitalter besonders hartnäckig bestanden wird: Die fortschrittliche Mobilität darf auf keinen Fall mit der Aufgabe des «Wohnhöhlengefühls» bezahlt werden, auch wenn sich unbeherrschte Komplexe und psychosomatische Gereiztheit entwickeln. Diese Seite des Autos gibt es im (hauptsächlich amerikanischen) Film freilich nicht zu sehen. Dort darf gerast, darf der Raum als eine Art «Gummizelle» benutzt werden, in dem es scheppern und klirren muss. Dort ist man nicht ausgeliefert, sondern kann mit Hilfe der privaten «Wohnzelle Auto» Entscheidungsfreudigkeit und Wagemut beweisen.

Freilich hat das noch einen anderen Grund: Das Automobil ist das griffigste und am leichtesten zu erfassende Symbol amerikanischer Ideologie; es bedeutet «Vorwärtskommen», «Mobilität» und totale Verfügbarkeit der Produktivkräfte. Indem das Auto hemmungslos durch Städte rast, ohne dass sich ihm etwas in den Weg stellt (und wenn, dann ist es Absicht), korrespondiert es mit der rabiaten Bedürfnisbefriedigung der politischen Oekonomie des Landes. Da das Auto individuell benutzt wird, bedeutet es, dass der Besitzer als Fahrer mit seinem Auto zusammen in Aktion treten muss. Und der Fahrer tritt mit seinem Gefährt — von dessen zweckrationaler Bestimmheit her — zwangsläufig in der Oeffentlichkeit in Aktion, das heisst: als in einer ständig wechselnden Umgebung jeweils Fremder. Die öffentliche Verwendung eines privat und individuell verfügbaren Gegenstandes unterscheidet das Auto von anderen Waren, die für private Verwendung in privater, abgeschlossener Umgebung produziert werden: eine Stereoanlage, ein Farbfernseher, sind für Fremde nicht zugänglich, oder out temporär. Das Auto dagegen, wiewohl eine «private Wohnzelle», ist gerade für die Oeffentiichkeif bestimmt. Der private Charakter der Nutzung bei öffentlicher Nutzungsvoraussetzung konstituiert die Ambivalenz dieses Gebrauchswertes, der sich eben dadurch für die Transportierung einer politischen Einstellung (der amerikanischen) besonders gut eignet.

Ausdruck persönlichen Umfelds

Der gesellschaftliche Charakter des nur individuell verfügbaren Eigentums erlaubt (bei durchaus rationaler, zweckbestimmter Verwendung des Gebrauchswerts), das Auto mit seinem Fahrer symbolhaft in Verbindung zu bringen: Zustand und Eigenarten des Fahrzeugs werden auf den Besitzer übertragen. Im Film kann man dieses Spiel besonders drastisch und «dynamisch» betreiben, indem die Macher nur bewusst einsetzen, was in der Realität unbewusst geschieht: Man verpasst sich das typische «Umfeld». Der Student etwa, der durchaus in der Lage ist, zwischen einem VW, Mini, Renault und 2 CV zu wählen, kauft sich das letztgenannte Gefährt aus einem ganz bestimmten Grund, dessen wirtschaftliche Ursache sekundär ist; im Vordergrund steht die Stereo-typisierung, die «Charakter-Infomation» für Fremde, die ja zuerst das Auto und nicht das Gesicht des Fahrers sehen. Je weniger sprachlich vermittelte Informationen für die «Beurteilung» vorliegen, desto stärker werden beobachtbare Erscheinungen als Kriterien herangezogen. Der amerikanische Film bedient sich in immer stärkerem Masse dieser Information. Ein James Bond mit einem VW wäre undenkbar, ein etwas heruntergekommener Privatdetektiv dagegen ist durchaus mit einem Kleinwagen in Verbindung zu bringen, zumindest darf er keinesfalls einen «Chrom-Schlitten» fahren. Dies nicht etwa, weil der Zuschauer sich fragen würde und könnte, woher er das Vermögen habe (das müsste er sich dann auch bei der Verfügung von Geld und Wohnung fragen), sondern vielmehr, weil das Auto zum Symbol für persönliche Einschätzung, Leistung, soziales Prestige herhalten muss. Das Auto ist Metapher der Figur, um dem Zuschauer sofort etwas anzuzeigen. Je nach Typ, Grösse, Zustand, Alter usw. kann so das Auto darstellen, was sein Besitzer ist oder sein will.

Die Filme der 50er Jahre begnügten sich ganz mit dieser Demonstration. Die reichen Männer führen die Rolls Royce, Bentleys und Lincolns. Dialogsequenzen wurden nicht selten ins Auto verlegt, desgleichen Liebesbekenntnisse. Einerseits zeigte man damit Mobilität an, andererseits den intim-privaten Charakter der Unterhaltung und drittens das soziale Umfeld. Die Fahrer, fast ausschliesslich in grossen Wagen, beherrschten damals derart die Strasse, dass sie es nicht einmal für nötig hielten, nach vorne zu blicken, um sich dem Verkehr zu widmen. Sie konzentrierten sich ganz auf die Partner. Die Strasse war zum fremden Organismus geworden, der den Fahrer fuhr, oder umgekehrt: dem Fahrer gehörte die Strasse.

Erst in den 60er Jahren, korrespondierend mit dem zunehmenden Verkehrschaos, wurde die Mobilität hektischer, das Selbstvertrauen des Fahrers reduziert, und wandelte sich in Aggressivität: er blickte auch mal nach vorne. Aber gerade die ins Auge fallende Tatsache, dass der Fahrer so unrealistisch das Gefährt handhabte, zeigt, wie gering es noch als «Action-Faktor» eingeschätzt wurde und dagegen Reichtum, Eleganz, Sex oder Privation dokumentierte. In den B-Filmen der 50er Jahre war der (Auto-)Sex stark ausgeprägt.

Es gibt einen amerikanischen Film, dessen Titel ich leider nicht eruieren konnte, der eine höchst kühne und moderne Variante einsetzte, die man eher im Film der 70er Jahre vermuten würde: den Gruppensex per Auto. In dem bescheiden hingeschmissenen B-Film geht es um eine Clique von Halbstarken, die ihre Partnerin nach dem «Tombola-Prinzip» auswählen. Die Männer werfen ihre Zündschlüssel in einen Sturzhelm und die Frauen müssen mit verbundenen Augen einen herausnehmen. Der Besitzer dieses Schlüssels wird der Partner der Frau. Das Auto als Triebwagen, als Flieh- und Zwingburg, nach dem Motto My car is my Castle. Die «Autonummer» war eine schön perverse Variante der Kino-Erotik.

In dem gleichzeitig entstandenen «Lastwagen-Genre» war das Prinzip ähnlich. Zusätzlich aber diente der LKW der brisanten Verschmelzung von Privation, Arbeit und Entfremdung. Weil die Helden, muskulöse Piloten, mit Vorliebe Anhalterinnen mitnahmen, die sich dann im Inneren des Wagens (nicht selten auf den zu transportierenden Waren) «vernaschen» Messen, wurde die Entfremdung von Arbeit und Freizeit auf diese simple Weise zum Ausdruck gebracht. Der Laster, kein privates Eigentum, signalisierte den Frauen die Potenzsteigerung des Mannes, der sich willig als Objekt benutzen liess und seinerseits die weibliche Mitfahrerin ebenfalls als bloss zu transportierenden Gegenstand betrachtete. Dieses «Jeckyll-und-Hyde-Syndrom» (in Steven Spielbergs Duell besonders drastisch ausgespielt, auf den ich noch kommen werde) war der dynamische Spannungsbogen dieser merkwürdigen Filmgattung.

Am anfang war Ben Hur

War in den Anfängen des Films, vor allem in den Slap-stick-comedies, das Auto noch Objekt naiver Destruktionslust und «Tortenersatz», ist es inzwischen längst wichtigstes und «realstes» Ausdrucksmittel der Helden; aufgemotzte Ästhetik und Action schliesslich gaben ihm endgültig einen spirituellen Mehrwert. Es wurde zum Mythos und Identifikationsobjekt. Der eigentliche Klassiker solcher Filme ist groteskerweise ein Historienfilm: Ben Hur. Was dort die römischen Wagenlenker in der Arena vollführten, findet heute — ohne wesentliche Änderung des Musters — auf den attraktiveren Highways statt: Die übersteigerte Darstellung der aggressiven Mentalität vom «Jäger» und seiner «Beute».

Die Tatsache, dass alle Verkehrsteilnehmer, sobald sie das Haus verlassen, sich gegenseitig das Leben schwer machen, war für Hollywoods Action-Filmer eine willkommene Steigerung ihres dramaturgischen Repertoires. Die Aggression hinter dem Steuer als Ersatzwaffe gegen Frustration und Komplexe, feiert seitdem Triumphe in den unterschiedlichsten Filmen. Selbst Segais Lowe Story konnte und wollte auf eine Autoraserei über eine «dynamische Brücke» nicht verzichten. Der Held musste seiner Geliebten zeigen, was für ein aggressiver Karrierist er ist. Das Auto als Waffe und Bedrohung wusste schon Hitchcock in seinen frühen Filmen zu schätzen, doch erst heute ist es zur «Granate» geworden und die Strasse zum Sohlachtfeld. James Bond kennt das am besten: Das Gefühl der Macht über ein Wunder an Kraft von achtzig, hundert oder gar zweihundert Pferdestärken. Seine Realität und des Zuschauers Wunschtraum ist: stärker und schneller zu sein als alle anderen, denen man dies auch bei jeder Gelegenheit vorführt. Bonds Autoren haben deshalb immer einen sarkastischen Sinn für Psychoanalyse bewiesen: sie nehmen wertlich, wovon der (Auto)Zuschauer nur träumt. Der Aston Martin des Helden ist ausgestattet mit Raketen, Rauchbomben, ausfahrbaren Stacheln (mit denen er die Felgen seines Gegners zertrümmert) und sonstigen Strassengeschossen. Im Innern des Wagens sind eine Menge Gadgets, Zubehörteile, die ebenso kitschig wie für den Krieg auf der Strasse unerlässlich sind und die den Schaltern gewisser Waschmaschinen und «automatischer» Küchen ähneln. Freilich, die Betätigung der Knöpfe und Schalter ist keine Freizeitpädagogik, sondern das unerlässliche «Hebelfeld», mit dem er sich durch das verstopfte Strassengewühl katapultiert.

Der Super-Cop Bond ist nur die Steigerung dessen, was in allen anderen Filmen zur «normalen» Action gehört. Das obligatorische Überholmanöver wird zur öffentlich sozialen Deklassierung des Gegners. Will man Polizisten auf den Arm nehmen, lässt man sie wie trottlige Hasen in Gräben fahren oder zusammenstossen. Das Gelächter der Zuschauer ist den Filme-Machern gewiss. In dem französischen Film Le Casse verfolgen sich im strahlenden Athen Belmondo und Omar Sharif auf Kosten der Bevölkerung. Obstwagen kippen, Ölfässer fliessen aus, parkende Autos werden an die Wand geklatscht, Treppen als Fahrbahn benutzt, und als witziger Höhepunkt ein Trauerzug samt Sarg auseinandergescheucht, während sich die «Piloten» die Radkappen von ihren Rädern schlagen — eben wie in Ben Hur. Hier wird der Jagdinstinkt ganz deutlich angesprochen, der seit Urzeiten mehr oder weniger in uns Menschen steckt. Die Steppen- und Massenmentalität der Kleingruppen-Jäger Belmondo und Sharif wird in William Friedkins French Connection ins Psychopathische übersteigert. Gene Hackman verfolgt mit brutaler Rücksichtslosigkeit eine Hochbahn quer durch New York. Hier hat sich der Feind ein besonders imponierendes «Aussenkleid» verpasst: einen ganzen Zug. Die Action-Bilder wirken, als kämpfe eine Ratte gegen eine stählerne Schlange; und Hackman, der «Jäger», krallt sich mit verbissener Wut in seine «Beute», denn das Ungetüm, auf den Schienenstrang angewiesen, ist relativ unbeweglich, während sich der «Kleine», einer Ratte gleich, durch Müllhalden, über Gehwege und Gassen schlängeln kann und sein Opfer prompt erwischt.

Der spirituelle Mehrwert

Es würde zu weit führen, wollte man alle Filme aufzählen, in denen das Auto in Umfeld und Psyche der Kino-Helden einbricht. Der Vorgang ist schon fast obligatorisch. Längst haben sich auch hier die Geister, die man rief, der menschlichen Kontrolle entzogen und wollen, wie in Goethes Bailade, nicht mehr an den ihnen zugewiesenen Platz zurückkehren. Das Auto wird immer dominierender.

Nur fehlt eben fast allen Filmen das wirklich Bedrohliche des Fahrzeugs; von wirklichem Strassenverkehr ist kaum etwas zu sehen. Die Filme kehren genau die Realität um: Während das Wort Verkehr im Strassenverkehr nur die Masse signalisiert, und keine Individuen, während also der persönliche Verkehr entfällt, nimmt der Film den Verkehr idealistisch wörtlich. Immer sind die Lenker Helden, die sich einer Apparatur bedienen, um mit ihr in persönlichen Kontakt zu treten, sich lieben oder schlagen, aber eben bewusst und individuell. Doch die Realität sieht eben anders aus: «Auf der Strasse», so der Soziologe Schelsky, «begegnen sich nämlich nicht nur Personen als Menschen im persönlichen Zueinander, sondern Menschen in der Maske einer Apparatur, genannt Auto, unterworfen den Notwendigkeiten und Möglichkeiten der technischen Effizienz und der technischen Durchsetzung und sich gegenseitig in dieser apparativen Maskierung anonym bleibend, d. h. nicht gezwungen, sich von Person zu Person, «face to face» zu verhalten, sondern sich als Fremde begegnend.»

In Peter Yates berühmtem Polizistenfilm Bullit, der noch immer mit der konsequentesten und aufregendsten Autojagd aufwarten kann, wird diese Idealisierung extrem betrieben. Steve McQueen spielt einen Polizisten, der einen Gangster jagt. Die Autofahrt wird für den Zuschauer physisch mit-vollziehbar, da eine subjektive Kamera eingesetzt wird. Nicht einmal die «Achterbahn» auf dem Rummelplatz kann ihm dieses Gefühl ersetzen: selbst am Steuer zu sitzen, mit geradezu hymnischer Berauschtheit sich gleichzeitig lenken zu lassen und über die Strassen von San Francisco zu jagen. Die spirituelle Überhöhung ist hier perfekt.

Dass es bei all diesen monströsen und — zugegeben — faszinierenden Rennorgien immer auch Verfolgte und Opfer gibt («Beute»), die unter und mit ihren Fahrzeugen gleich begraben werden oder in Flammen aufgehen, interessiert nicht. Das Fahrverhalten des Helden bestätigt nur den «Jagdinstinkt» und die Privation des Autofahrers in der Realität: man fährt in seinen eigenen vier Wänden, und das Äussere ist so lästig wie eine Störung an der Etagentür. Der Zuschauer ergötzt sich an der Freiheit und an den Einzelheiten der Zerstörung wie am galoppierenden Westerner und am zerschundenen Gesicht des Bösewichts. Der kreischende Lärm des Eisenblechs ersetzt den menschlichen Schmerzensschrei. Diese Idolisierung, die unbewusst in allen Filmen stattfindet, wird in anderen bewusst mit einkalkuliert, ohne eine kritische Haltung einzunehmen. Das Auto wird vermenschlicht und zum sentimentalen Mittelpunkt.

Zwei Filme sind für diese Richtung bezeichnend: Richard Fleischers The Last Run und Lemont Johnsons The Last American Her. Die Geschichte des alternden Rennfahrers George Scott im Fleischer-Film beginnt geradezu symptomatisch: Man sieht gross in den Quasi-Organismus des Wagens: der Held «operiert» den Motor. Das Fahrzeug ist so defekt und verbraucht wie sein Besitzer selbst, der noch einmal, von Gangstern gezwungen, das Gaspedal bedienen muss. Das Auto geht kaputt, der Held auch. Johnsons The Last American Hero ist zwar keineswegs sentimental, jedoch bezeichnend für das Verhältnis der Amerikaner zur Auto-Kultur, das man nur noch als exzentrische Manie bezeichnen kann. Der Film behandelt die Geschichte des berühmten Serienwagen-Rennfahrers Junior Johnson, den die Südstaatler bezeichnenderweise als «letzten amerikanischen Helden» feierten. Den Umgang mit dem Steuer und dem Gaspedal lernte er nämlich nicht etwa in einer professionellen Schule, sondern bei seinen illegalen Whiskey-Transporten. Sein Vater war ein grosser heimlicher Destillateur, der des Öfteren im Gefängnis landete. Junior jedoch hatte bald genügend Tricks und Kniffe, wie er den Strassensperren und Polizeautos entkommen konnte; berühmt wurde seine «totale Umdrehung»: waren die Verfolger zu nah, warf er das Auto in den zweiten Gang, riss das Steuer um 180 Grad herum, so dass der Wagen eine völlige Umdrehung machte, trat ‘aufs Gaspedal und fegte die Strasse in genau derselben Richtung wieder herunter, aus der er gekommen war.

Junior war immerhin so vernünftig, diese Leidenschaft in die richtigen Bahnen zu lenken, in die Arenen: er nahm an Stock-Car-Rennen teil, er wurde Rennfahrer. Das ganze Familienleben drehte sich nur noch um seinen frisierten Wagen, der schliesslich die Familie ernährte. Lemont Johnson heroisiert die Geschichte nicht, wenngleich er dennoch das Auto zum «menschlichen» Partner des Junior Johnson macht.

Der Engländer Mike Hodges war einer der ersten, der das Auto mit dem Sex unverblümt koppelte, der die menschliche Kommunikation in die Schalthebel verlegte. Was bei James Bond immer noch ironisch gemeint ist, wird hier todernst genommen. Sein Film Get Carter ist mehr als kaltschnäuzig. In einer brillanten Sequenz schneidet der Regisseur die Bedienung des von Michael Cain geliebten Autos mit einer Liebesszene zusammen: Der Held zündet den Wagen; die Frau öffnet die Wohnungstür. Er schaltet in den ersten Gang und gibt Gas; er beginnt die Frau zu küssen; er schaltet in den zweiten Gang; er beginnt die Frau auszuziehen usw., und über der ganzen Sequenz röhrt der Motor wie ein balzender Auerhahn.

Wortwörtlich schliesslich nimmt Disney die Vermenschlichung. In seinem Film The Love Bug ist der Motor das «Herzstück», Öl Blut, die Kühlerhaube das «Gesicht». Freilich, geschlechtslos bleibt bei Disney allemal der Held «Herbie» (so der Name des Wagens), aber immerhin kann er alleine fahren und bei unsachgemässer Behandlung mit Suizid drohen. Was hier so harmlos albern klingt, hat dennoch einen beunruhigenden Kern. Die Zwischenmenschlichkeit erlischt, wird auf den Panzer von Stahl und Chrom verlegt und findet in solchen’ Verniedlichungen seine Rechtfertigung. Das Gebieten über eine Motorleistung, das Hervorrufen grosser Wirkungen durch kleine, eigene Bewegungen, macht das Auto letztlich zu einem Boten der Übernatur: Vollkommenheit und Fehlen des Ursprungs, etwas Abgeschlossenes und etwas Glänzendes, eine Umwandlung des Lebens in Materie; die Autos bekommen etwas Engelhaftes. Roland Barthes bezeichnete sie mit Recht als die «neuen gotischen Kathedralen, die mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern erdacht wurden und die in ihrem Bild, wenn nicht überhaupt in ihrem Gebrauch, von einem ganzen Volk benutzt werden, das sich in ihnen ein magisches Objekt zurüstet und aneignet.»

Lukullische wohnhöhle

In Serafians Vanishing Point wird dieser Mythos-Charakter geradezu sakral zelebriert. Ein Mann tritt zur letzten grossen Amokfahrt quer über den amerikanischen Kontinent an. Dank der verlogenen, kunstgewerblichen Ästhetik bekommt die öde Landschaft «Altar-Charakter», der die Geschwindigkeit als totale Freiheit empfinden lässt.

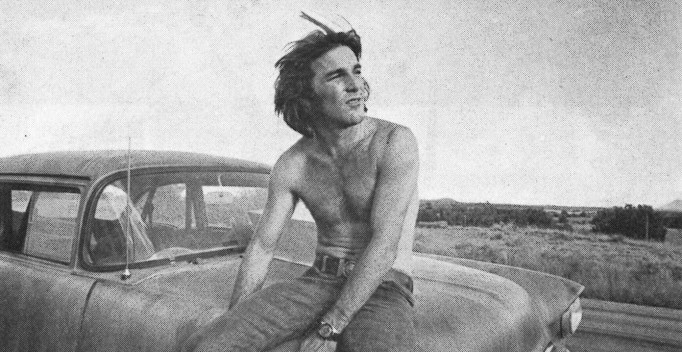

Lukullisch wird die Mythologisierung in George Lucas’ Film American Graffiti genossen. Halbwüchsige einer Kleinstadt machen nichts anderes, als in ihren Fahrzeugen durch die Hauptstrasse zu defilieren. Die Jungens geben sich fanatisch cool, grossartig gelangweilt, nicht aber ihre fahrbaren Vehikel. In ihnen drückt sich die formbesessene Leidenschaft der Halbwüchsigen aus. Das Auto hat die Kultur ersetzt, ist zur Kultur geworden. Die Formen bedeuten Freiheit, Sex, Macht, Bewegung, Farbe. Die Maschinen sind frisiert oder in äusserer Hinsicht verändert. Dionysischen Skulpturen gleich rauschen sie aneinander vorbei; stromlinienförmig, voller Kurven, emotionsgeladen bis ins Letzte.

Diese (neue) Kategorie von (Auto-)Filmen mobilisiert nicht den Aggressionstrieb wie in den anderen (sehr schön in Don Siegels Charlie Varrick, wo der angeschlagene Held schliesslich von seinem angeschlagenen Auto ins Flugzeug umsteigt), sondern den Geschlechtstrieb. Wenn die Jungens vor den Ampeln stehen, das Gaspedal leicht antippen und sich mustern, so kann das Vorspiel nicht prägnanter dargestellt werden. Schaltet die Ampel dann auf Grün um, so schiessen sie nach vorne und lassen die Zylinder erklingen: Auf gehts zum Orgasmus! Das Auto als Puppenfänger, als Schlafzimmer auf Rädern, aber eben auch als Wohnhöhle. Kein anderer Film hat dies so perfekt eingefangen wie Steven Spielbergs The Sugarland Express. Eine junge Frau, deren Kind ihr von den Schwiegereltern abgenommen wurde, schmuggelt ihren Mann aus dem Gefängnis und zwingt ihn, mit ihr zurück nach Sugarland zu fahren, um das Kind zu holen. Doch der Plan geht schief; die Polizei bekommt Wind davon. Die beiden jungen Leute nehmen sich eine Geisel und fahren mit einer gigantischen Auto-Eskorte ihrem Untergang entgegen (Vergleiche Titelbild dieser Nummer).

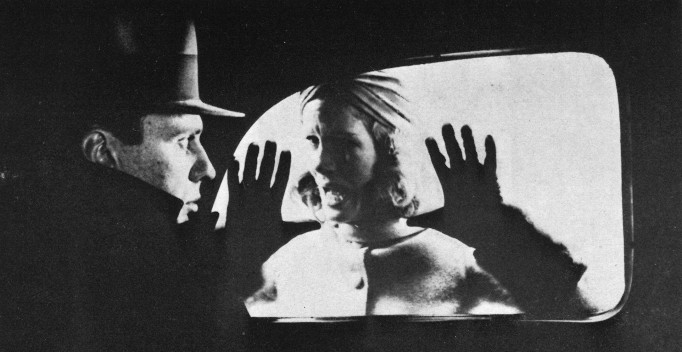

Alles findet hier im Auto statt. Spielberg scheint ein genauer Kenner der «Auto-Psychologie» zu sein. Ist sein Erstling Duell (der beste Film, der bisher über das Problem Auto-Mensch gedreht wurde) eine geradezu Beckett’sche Abstraktion, so Sugarland Express die etwas larmoyante Ausweitung mit grosszügigeren Mitteln. Beide Filme beschäftigen sich mit dem «Jekyll-und-Hyde-Syndrom»: Das Auto als Öffentlichkeit und Privatsphäre, das Auto als Fluchthöhle. Spielberg will mit seinem «Express» sagen, dass die heute totale Vergesellschaftung des Menschen, das ständige Ausgeliefertsein an die Umwelt, der man sich kaum noch entziehen kann, der Mensch willig auf jeden abgegrenzten Raum, zu dem sonst niemand Zugang hat, als privates Rückzugsgebiet, zurückgeht. Doch die Rettung ins Auto, das tatsächlich ein physisch stabiler Raum ist und psychisch stabilisierend wirkt, ist eben eine fatale Täuschung: die Blechkabine bewegt sich in der Öffentlichkeit, Ruhe und Privation tritt kaum ein, weil sie von aussen einsehbar ist und sich mit den anderen auf der Strasse notgedrungen arrangieren muss.

Dieser Widerspruch wird optisch brillant herausgearbeitet. Die Polizei-Eskorte ist dem Paar permanent auf den Fersen, kann es aber andererseits nicht fassen. Kommunikation ist nur möglich über das Mikrophon oder die Richtung und Beschleunigung des Wagens. Die Fahrt nach Sugarland wird zum Nervenkrieg.

Ganz ähnlich auch Monte Hellmans Two Lane Blacktop, in dem zwei Autos, ein alter, hochgezüchteter Chevrolet und ein supermoderner Pontiac GTO, ein sinnloses Rennen von Kalifornien bis Tennesse veranstalten. Stumpfsinn und Leere der Raserei kommen hier rigoros ins Bild. Der James Dean-Mythos, der Lucas und Hellmans Filmen noch zugrunde liegt, bekommt bereits einen kritischen Aspekt, bei Spielberg wird er offen angesprochen. Die sympathischen Jungens halten sich für Nehmende und sind längst die Übernommenen. Wirklichkeit ist nur mehr Gefühl und Gefühl nur noch Ergriffenheit, Verzehrbarkeit, Vernichtbarkeit. Sie sind die Kinder, die nach allem greifen. Nur der mobile Ort ist für sie noch der Ort der Selbstfindung. Der Traum ist zum Alptraum geworden. Doch die kritische Sensibilität der Amerikaner bleibt noch im modischen Nihilismus und der attraktiven Endspiel-Parabel stecken, die Faszination des Autos soll letztlich erhalten bleiben.

Vom Endspiel zur Groteske

Spielberg ist wie gesagt der einzige, der Schelskys Behauptung «vom Menschen in der Maske, genannt Auto», sprichwörtlich in die Tat umsetzte und zu diesem Zweck endlich auch den ewigen Verfolgten in den Mittelpunkt stellte. So lapidar wie sein Titel, ist auch die Handlung des Films: Duell.

Spielbergs Erstling schildert die Zwangsvorstellung eines Mannes, der aus der Verkehrslage den einzig logischen Schluss zieht: er soll ermordet werden. Ein Handlungsreisender ist mit seinem ganz normalen Schlitten unterwegs. Er überholt auf einsamer, gerader Strecke einen schweren Laster. Er stellt das Autoradio an und hört nur Verkehrslagen und Unfallstatistiken. Er entspannt sich. Da röhrt hinter ihrni der Laster und überholt ihn. Der Reisende schüttelt den Kopf. Der Laster verlangsamt, wodurch der PKW gezwungen wird, abermals zu überholen. Langsam, ganz langsam steigern sich die Aggressionen, denn der Laster kommt wieder an, aus dem Überholmanöver wird eine Hatz, aus der Hatz ein Katz-und-Maus-Spiel, aus dem Spiel mörderischer Ernst. Denn bald spürt der Reisende, dass es der Laster gezielt auf ihn abgesehen hat. Als er völlig erschöpft und mit den Nerven fertig, in einer Raststätte anhält (vor der auch der Laster parkt), um mit dem anonymen Fahrer, von dem er nur die Stiefel gesehen hat, zu sprechen, vergreift er sich an einem wildfremden Mann (weil er ebenfalls Stiefel trägt), der ihn logischerweise für verrückt erklärt. Inzwischen donnert der Laster wieder davon und auch der Reisende macht sich auf den Weg; doch der Laster wartet auf ihn. Nur mit Mühe und Tricks entkommt er schliesslich dem Ungetüm. Der LKW kracht in eine Schlucht, brennt nicht und bleibt einfach Hegen, ohne dass man am Ende den Fahrer zu Gesicht bekommt.

Dieser «Auto-Hitchcock» zeigt, bösartig wie kein anderer, die Entfremdung auf der Strasse. Was ja allen Autojagden zugrunde liegt, die berühmte Formel «a man drives as he lives» wird hier in ihr Gegenteil gekehrt, entmythologisiert. Nicht mehr Herr Müller und Herr Meier begegnen sich auf der Strasse, sondern Fremde, abgeschirmt durch einen Panzer von Stahl und Chrom. Der Reisende, der einmal kurz mit seiner Frau telephoniert, zeigt den halböffentlichen Charakter der Fahrers, der zwar seine Arbeit noch nicht angetreten hat, seine Freizeit während der Fahrt aber auch nicht ausleben kann. Im Gegenteil, er wird in der «Pufferzone», der Fahrt, zur Arbeit, zur Aggressionsentladung gezwungen. Aus dem harmlosen Dr. Jeckyll wird der bösartige Mr. Hyde, sobald er spürt, dass er zur «Beute» degradiert werden soll. Der Lastwagenfahrer, der völlig anonym bleibt, wird zur Wahnvorstellung des gestressten Automenschen.

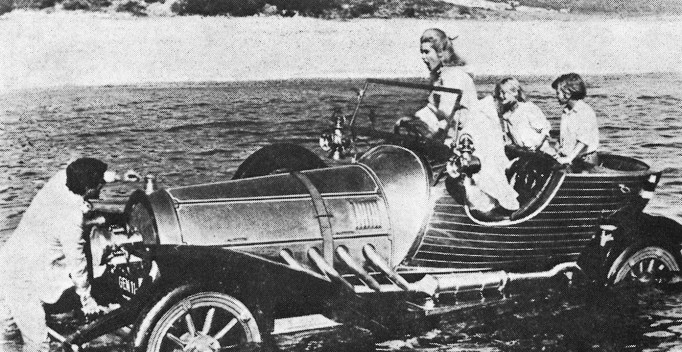

Inzwischen hat der Pegel ausgeschlagen, ist bei den Autojagd-Firnen ein ähnlicher Prozess zu beobachten wie bei den Italo-Western. Einmal alles durchgespielt, wendet man sich zusehends der Groteske zu und kehrt zu den wilden Karambolagen der Keystone Cops zurück. Freilich gab es die vereinzelt schon immer. Stanley Kramers It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World ist letzlich nichts anderes als der Versuch, die Slapstick comedy wieder zu kultivieren und das Musical Chitty Chitty Bang Bang eine romantische Märchen-Auto-Oper, doch die surreal-groteske Autojagd innerhalb an sich durchaus ernstzunehmender Action-Fume ist neu und wird immer massiver eingesetzt.

Das Auto im europäischen Film

Nur europäische Filmemacher, so scheint es, artikulieren mit ihren Filmen ein doch differenzierteres (und damit düsteres) Verhältnis zum Auto. Fellinis 81/2 und Roma zeigen drastisch den Moloch Verkehr, der an sich selbst zu ersticken droht. Die Strassen sind zu stinkigen, lärmenden Korridoren geworden, ohne Licht, durch die sich ruckweise die Autos schieben. Sie rücken von vorne nach hinten, stampfen, zerquetschen, wühlen. Die Menschen sind Fischen in verschmutzten Aquarien gleich, sie glotzen mit toten Blicken aus den Blechkabinen. Ein wahres Dantesches Inferno.

Vor allem die Anfangssequenz von Roma, die Fahrt in die Stadt, ist eine künstlerische Verdichtung heutiger Verkehrsverhältnisse, wie man sie sonst nirgends sah. Lärm steigt aus den Strassen auf, dumpfes Dröhnen, Explosionen, Schreie, die die Kehlen und die Blechwände sprengen; mit einem Wort: hier herrscht Krieg. Godards Weekend andererseits ist eine düstere Vision von der Metzelei auf den Strassen. Corinne und Roland, ein junges Paar, macht eine Fahrt in die Provinz. Den Fuss auf dem Gaspedal wie die Finger am Abzug eines Revolvers, beweist sich Roland bei der Konkurrenz, schneidet anderen den Weg ab, drängt sie in Gräben und lässt seine Stimme durch Hupen erklingen. Das freie Spiel der Kräfte feiert Orgien. Godard zeigt erbarmungslos, was aus dem romantisch-bürgerlichen Ideal des Wanderns geworden ist. «Fahr ihn tot!» kreischt Corinne, wenn vor dem Auto ein menschliches Hindernis auftaucht.

Benutzte Jean-Paul Belmondo in A bout de Souffle das Auto noch als Pferd, das man traktieren kann, wie ein durch die Steppe galoppierender Westerner, und mit dem Blech-Assembling spielt wie mit Indianerschmuck, so ist in Week-end das Auto zur höllischen Terror-Figur geworden. Ein Mann, den die beiden in ihrem Wagen mitnehmen, entpuppt sich als Wundertäter, der einen Autofriedhof in eine Schafherde verwandelt. Der Mensch reagiert, indem er nur noch dem Korpuskularen Realität zubilligt, den Einzelteilen. Corinne und Roland, die am Anfang noch vollkommen realistisch an die epische Erzählstruktur gekettet waren, kämpfen um ihren Standort, der ihnen unentwegt streitig gemacht wird, und den sie sich gegenseitig streitig machen.

Ihr Weg ist gesäumt von ineinander gekrallten Autowracks, qualmenden Motoren und Leichen. Das Paar bleibt unbeeindruckt. Roland prüft das «Fahrgestell» einer Tramperin, ehe er bereit ist sie mitzunehmen, und seine Frau muss sich mit gespreizten Beinen auf die Strasse legen, um einen Lastwagenfahrer zum Halten zu bewegen. Das Auto beherrscht sie, die Godard’schen «Weekend-Menschen», und macht sie kaputt.

Auch Jacques Tatis hintergründige, bissige Komödie Trafic, in der Monsieur Hulot eine Autofahrt von Paris nach Brüssel unternimmt, erweist sich als aberwitzige Odyssee, und Claude Sautets Les choses de la vie, zwar stark ästhetisiert, vergleicht den alltäglich gewordenen jähen Unfalltod mit den Schicksalsmechanismen der klassischen Tragödie.

In all den Filmen, ob in den amerikanischen oder — viel deutlicher und kritischer — in den europäischen, spiegeln sich die kollektiven Zwangsvorstellungen einer kaputten Zivilisation. Im Mythos Auto, und damit hauptsächlich im Action-Film, hat sie sich nicht nur einem attraktiven Stimulans hingegeben, sondern auch eine mörderische Kultur geschaffen.