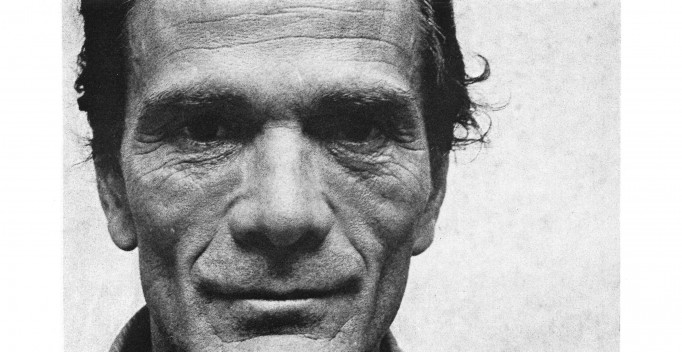

Der Regisseur Pasolini hat stets in Bildern gedacht. Er machte Filme und war sich bewusst, dass jeder Gegenstand, den er filmte, «genügend Ausdruckskraft» besitzt, «um zu einem Symbol zu werden»1. In manchen seiner Filme stehen Bilder lange, sehr lange, ohne etwas beizutragen zum äusseren Ablauf. Es sind Bilder, die über sich hinausweisen, die zum visuellen Vokabular eines jeden Europäers, eines jeden vom abendländischen Kulturkreis Berührten gehören, Bilder aus der Kunstgeschichte, die — einmal für eine konkrete Situation geschaffen — heute für ganze Vorstellungswelten, kollektive Anschauungen stehen. Pasolini selbst antwortet, gefragt nach den Quellen zu seinem ersten Film, Accatone (1961): «Als ich ihn machte, dachte ich direkt nur an einen Autor, an Masaccio»2. Warum diese Antwort? — Pasolini erzählt in seinem Erstling vom Elend eines Zuhälters. Das Mädchen, welches für ihn arbeitet, kommt ins Gefängnis, seine Familie vertreibt ihn, die neue Freundin, Stella, bringt es nicht übers Herz, die Strasse zu machen. Accatone will selbst Geld verdienen, versucht es als Dieb und verunglückt auf der Flucht vor der Polizei tödlich. Die Leidensgeschichte, die «Passion» Accatones, scheint beispielhaft zu sein für die soziale Ausweglosigkeit in den Vorstädten Roms, für die Situation ruheloser junger Leute, «Ragazzi di Vita»3, die zu arm und zu genial zugleich sind, um sich einzuordnen ins Kleinbürgermilieu, das allein den Unterprivilegierten als erstrebenswert vorgehalten wird. Nun wird die Geschichte von Pasolini zwar in Einstellungen, die vordergründig naturalistisch sind, erzählt, in Bildern, die der Tradition des Neorealismus entspringen. Doch unter der Oberfläche solcher grauen Schilderungen gibt es extreme Künstlichkeit, bewusste Struktur. Wenn Accatone (Franco Citti) zu Beginn des Films auf dem Bett liegt, wenn er am Ende im Strassengraben stirbt, so mag das als formaler Rahmen gesehen werden. Allein die Art, in der das rahmende Liegen dargestellt ist, gibt mehr her, geht auf eine in Italien noch heute allgegenwärtige christliche Bildtradition zurück, auf zahllose, seit dem Trecento übliche Darstellungen der Beweinung Christi. — Pasolinis Accatone hat nie eine Chance, sein Leben zu ändern. Jedes Mal, wenn er es versucht, wird er zurückgestossen. Er ist das Opfer, schon tot als der Film einsetzt. Pasolini sagt, er hätte nur an Masaccio gedacht, als er diesen Film machte. Doch niemand glaubt, wenn er das hört, Pasolini hätte etwa Masaccios Fresken der Brancaccikapelle von Sta. Maria del Carmine zitieren wollen, die Vita des Apostelfürsten Petrus, wie sie dort 1426/27 gemalt worden ist. Pasolini ging es wohl darum, das Leiden Accatones in der lapidaren und monumentalen Art des Masaccio zu zeichnen, in vielen Plansequenzen, klar in Bezug auf die Gebärden der Dargestellten, auf die sie begleitende Architektur und Landschaft. In der Struktur sind die Streifzüge Accatones durch die Bidonvilles von Rom verwandt mit der Schattenheilung aus der Brancaccikapelle. Es gibt da und dort die festen Volumen, bildparallel aufgereiht, und darum herum klar überschaubarer Existenzraum, knapp bemessener Bühnenraum für den Protagonisten. Und zum Formalen noch etwas. Dem Filmkritiker Oswald Stack gegenüber zitierte Pasolini einmal Benedetto Croce, der gesagt haben soll, kein Italiener könnte behaupten, er sei, kulturell, kein Christ. Pasolinis Accatone ist eine Paraphrase auf die Passion Christi, die Musik des Films ist die aus Bachs Matthäus-Passion, die Sequenzen entsprechen der Dramaturgie von Masaccios Fresken von San demente in Rom oder Santa Maria Novella in Florenz, die zur Passion Christi gehören, entsprechen dem Petrus-Zyklus, der wie andere Heiligen-Viten der «Dramaturgie» des Lebens und Sterbens Christi entspricht.

Einer von Pasolinis Verehrern und Kritikern, der italienische Philosoph Umberto Eco, hat in seiner «Semiotik der visuellen Codes» festgestellt, dass der Film «uns nicht mehr wie die wunderbare Wiedergabe der Wirklichkeit» erscheint, «sondern als eine Sprache, die eine andere vorherbestehende Sprache spricht, von denen sich beide mit ihren Konventionssystemen gegenseitig beeinflussen»4. Dieser Satz könnte über jeder Würdigung der Filmarbeit von Pasolini stehen. Er wusste, dass es nicht möglich ist, eine Filmsprache zu erfinden, er wusste, dass jede Filmsprache bewusst oder unbewusst auf Konventionen aufbaut. Es war ihm stets klar, dass keiner, der im ähnlichen gesellschaftlichen Milieu aufgewachsen ist, unschuldig an Bilder herantreten kann. Was Pasolini beschäftigte, was ihn besorgt stimmte, war die Unverbindlichkeit visueller Codes, das Fehlen von wissenschaftlichen Bestimmungen von Bildzeichen. «Während die Kommunikationsmittel für den dichterischen und philosophischen Ausdruck höchst ausgebildet sind und ein reales, historisch komplexes und reifes System besitzen, ist die visuelle Kommunikation der Filmsprache ganz roh, ja fast animalisch»5. Eine Art «Wörterbuch der Bilder» existierte also nicht in Pasolinis Augen. Er empfahl deshalb dem Filmautor, «das Bildzeichen aus dem Chaos» zu nehmen, «es möglich machen und versuchen, es in einem Lexikon der Bildzeichen einzuordnen»6. Das Chaos muss für Pasolini der Bilderschatz jedes Zeitgenossen, jedes im ähnlichen Kontext Erzogenen, bedeutet haben. Aus diesem Chaos der Bildzeichen in Allgemeinbesitz sollte Pasolinis neue Sprache des Kinos entstehen.

Des Regisseurs Beziehungen zur visuellen Kultur gehen zurück auf die Kindheit. Bevor er hat lesen und schreiben lernen, mit vier Jahren, zeichnete er wie die meisten Kinder. Dann, mit sieben, begann er Gedichte zu schreiben und sie zu illustrieren. Schliesslich gibt es unter den zahlreichen norditalienischen Städten, in denen Pasolini als Kind lebte, immer wieder den Fixpunkt Bologna. Dort war er geboren, dort besuchte er das Liceum und begann zu studieren. «Bologna war der erste Ort, an dem ich ein wirklich kulturelles Milieu antraf.»7 In Bologna lernte Pasolini Roberto Longhi kennen, einen Kunsthistoriker und Kenner der venezianischen Malerei. Bei Longhi begann Pasolini eine Dissertation über zeitgenössische italienische Malerei, über Carrà, De Pisis und Morandi. Giorgio Morandi widmete er später, in Accatone, eine Einstellung.8

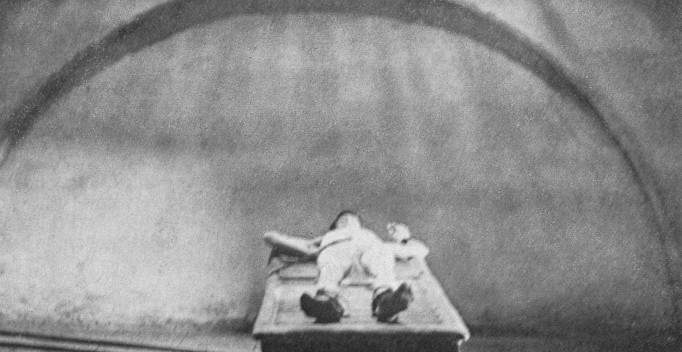

1962 knüpfte Pasolini mit Mamma Roma an die neorealistische Thematik von Accatone an. Wieder schildert der Autor römisches Subproletariat, so als Prostituierte Anna Magnani. Sie möchte nach der Heirat ihres Zuhälters ein bürgerliches Leben beginnen und holt ihren 16jährigen Sohn Ettore (Ettore Garofolo) zu sich. Der soll nichts von ihrem Beruf wissen. Die Pläne der Dirne werden jedoch von ihrem früheren Zuhälter Carmine (Franco Citti) durchkreuzt. Er zwingt Mamma Roma, wieder auf die Strasse zu gehen. Ettore erfährt dies, verliert sein Selbstbewusstsein, wird zum Dieb und landet im Gefängnis, wo er während einer «Sonderbehandlung» für «unruhige Gefangene» stirbt. Das Bild des toten Ettore ist nicht von ungefähr mit Mantegnas berühmter verkürzter Sicht des Leichnams Christi verglichen worden. Wieder die Leidensgeschichte eines Unterprivilegierten, wieder die Erinnerung an die Ikonographie der Passion Christi, wieder die Aktivierung von Bildern, die — besonders in Italien — Allgemeinbesitz sind, Aktivierung dieser Bilder nicht im manieristischen Sinne, Aktivieren dieser Bilder, um sie aus dem Stadium des naiven Glaubens hinüberzuführen ins wirkliche Leben. Wie bewusst Pasolini auch in Mamma Roma wieder zurückgegriffen hat auf das lebendige Erbe der italienischen Kultur, erweist sich in seiner Erzählung von der Entdeckung des Ettore Garofolo. Dieser war Kellner in einem Restaurant, das der Regisseur jeden Abend besuchte. Pasolini hat ihn gesehen mit einer Früchteschale... «genau wie ich ihn zeigte im Film... wie eine Figur aus einem Gemälde von Caravaggio»».

Ein Jahr nach Mamma Roma, 1963, entstand eine Episode für Rogopag oder Laviamoci il Cervello. Neben Rossellini, Godard und Gregoretti steuerte Pasolini La Ricotta bei. Darin wird Film- und Kunstgeschichte reflektiert. Stacci, ein Hungerleider, findet Arbeit als Komparse in einem Jesus-Film. Er soll den guten Schacher darstellen. Bei jeder Gelegenheit vergreift sich der Arme an herumliegendem Essen, meist Quark (ricotta), um es zu verstecken und nachher zuhause zu verteilen. Einmal kommt Stacci zu so viel Nahrung, dass ihm übel wird: so übel, dass er am Filmkreuz stirbt. In diesem kurzen Film experimentierte Pasolini erstmals mit der Farbe. Er wollte sie brauchen «exakt wie sie verwendet worden ist von Pontormo und Rosso Fiorentino.»10 Mit einem Zoom der 250er-Linse wollte er zudem «die malerischen Effekte erzielen, die er mochte, die ein Masaccio-artiges Bild ergeben sollten».11

Und dann, nach dokumentarischen Filmen wie La Rabbia, Comizi d’Amore und Sopraluoghi in Palestina per ‘II Vangelo secondo Matteo’ kam die Arbeit zur immer noch einzigen diskutablen Verfilmung des Lebens Christi (trotz Rosselinis Messias von 1975), eben zu II Vangelo secondo Matteo.

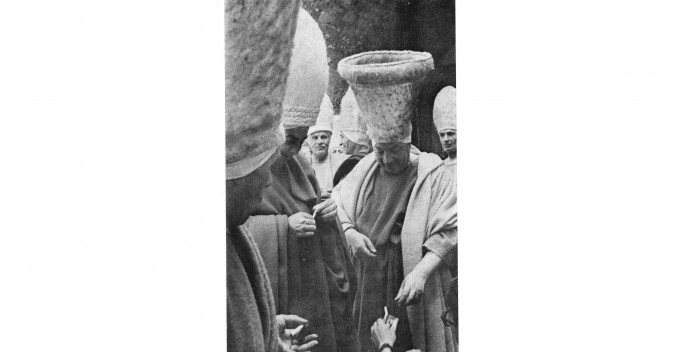

Pasolini wollte nicht einfach rekonstruieren, er wollte «re-mythisieren», wie er es nannte.

Ich wollte die Geschichte Christi plus zweitausend Jahre christlicher Übersetzung erzählen, denn es sind die zweitausend Jahre der christlichen Geschichte, die diese Biographie mythisiert haben, die als solche sonst eine fast unbedeutsame Biographie wäre. Mein Film ist das Leben Christi plus zweitausend Jahre des Geschichten-Erzählens über das Leben Christi. Das war meine Absicht.

Und zum Verbalen, das über Christus in Umlauf kam in den letzten zweitausend Jahren, gehört natürlich auch das Visuelle, gehört die Geschichte der bildlichen Darstellungen dieses Lebens. Pasolini zitiert also Bilder der Kunstgeschichte in seinem Film. Er sucht sich Darsteller, teils Laien, die ihn an Gemälde der Renaissance und des Barock erinnern, er wählt Kompositionen, richtet sein Licht nach Prinzipien, die er der Malerei entnimmt. Er sagt es übrigens selbst, als er seine Passion mit seinem ersten Film, Accatone, vergleicht:

In Accatone gibt es nur ein figuratives Element, Masaccio, vielleicht ganz entfernt auch Giotto und römische Bildhauerei... während es im Evangelium zahlreiche verschiedene Quellen gibt — Piero della Francesca (in den Kleidern der Pharisäer), byzanthinische Malerei (Das Gesicht Christi wie ein Rouault), etc. Letzthin sah ich eine Ausstellung von Rouaults Werk mit einigen Gemälden von Christus, die genau das gleiche Gesicht hatten wie mein Christus.12

Das Bewusstsein, dass auch eine Sukzession von bildlichen Darstellungen eines Gegenstandes die Rezeption dieses Gegenstandes selbst verändern, ist vielleicht bei keinem Filmemacher so klar vorhanden, wie bei Pasolini. Er ist überzeugt, dass die Malerei das «wichtigste Element in der christologischen Tradition» ist.13 Auch von daher müssten Pasolinis Filme interpretiert werden.

Noch das antike Griechenland, welches Pasolini in seinem Edipo Re (1967) evoziert, ist konstruiert im Bewusstsein, dass beim Betrachter feste Vorstellungen über die Antike vorhanden sind. Doch gerade weil Pasolini die Antike unserer Museen, unserer Geschichtsbücher oder der Hollywood-Filme kennt, sucht er für seinen Oedipus und dessen Umgebung Kostüme, die kein Archäologe identifizieren kann, sucht er einen Apparat, eine Landschaft, eine Architektur aus, die nicht vor dem Inhalt der Geschichte, sondern dahinterstehen. Auch Oedipus ist für Pasolini ein Mythos, der über Jahrtausende hinweg weitergegeben worden ist, verändert wurde und bei Freud schliesslich, zum Terminus technicus versachlicht, vorkommt. Pasolini ging es um die Re-Mythisierung dieses Stoffes und um dessen Aktualisierung. Pasolini sagt, er hätte seine eigene Biographie, — geprägt von unendlicher Liebe zur Mutter und von Hass gegen den Vater, — mythisieren wollen und zudem das Problem der Psychoanalyse mit dem des Mythos zu konfrontieren gesucht. «Aber anstatt den Mythos auf die Psychoanalyse zu projizieren, habe ich die Psychoanalyse auf den Mythos zurückprojiziert.»14 Ähnliches gilt für Medea von 1969. Um dem Inhalt des Mythos gerecht zu werden, reinigt ihn Pasolini. Es scheint, als wolle der Autor jetzt die ästhetische Verarbeitung des Mythos während Jahrtausenden weglassen, um auf den Kern der Geschichte zurückzukommen, so wie das Freud getan hat. In dieser Zeit lässt sich Pasolini ein mit der Psychoanalyse der Wiener Schule. Auch Teorema (1968) und Porcile (1969) lassen solche Vermutungen zu.

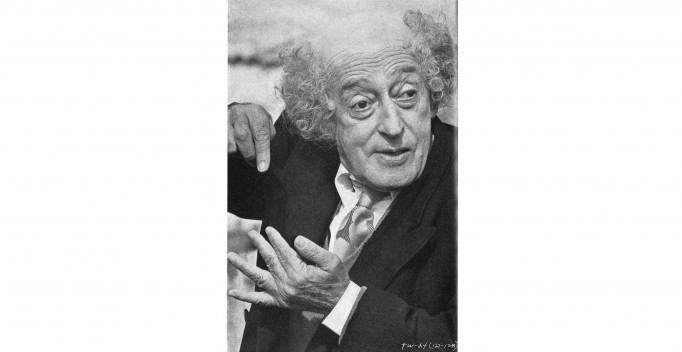

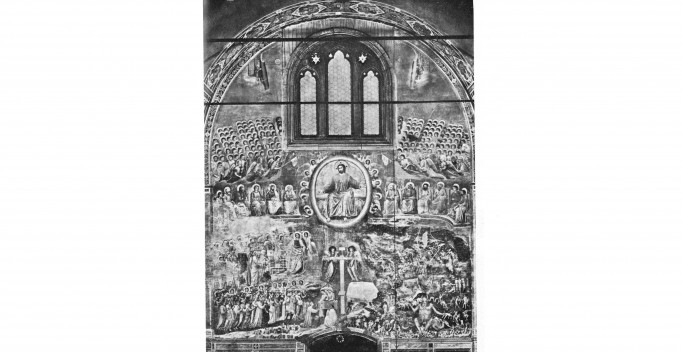

Von 1970 an beschäftigt sich der Regisseur mit seiner «Trilogie des Lebens». Die drei Filme heissen Décameron (1971), I raconti di Canterbury (1972) und II fiore delle mille e una notte (1973). Im Décameron übernimmt Pasolini selbst die Rolle des Giotto und stellt sich damit in die Tradition der grossen italienischen Bildermacher. Wie man auch stehen mag zu der augenzwinkernden Art, in der sich Pasolini zu den Heroen der Geschichte zählt: es ist nicht zu übersehen, dass die Direktheit, die packende Darstellungskraft, mit der uns Giotto etwa in der Arena-Kapelle von Padua himmlische Heerscharen und Zeitgenossen aller Stände, Ewiges und Vergängliches, Heiliges und Wüstes vor Augen führt, in Pasolinis Werk mit anderen Mitteln wieder erreicht wird.

Das zeigt sich auch in Pasolinis letztem Werk, Salò, dem neben einer literarischen Vorlage die Ikonographie der mittelalterlichen Weltgerichtsdarstellung zugrunde liegt. Pasolini sagt, jeder von uns hätte ein Wörterbuch im Kopf, «das dem Zeichensystem seines Bildungsniveaus und seiner Nation» entspräche und jeder Schriftsteller könne mit dieser Basis arbeiten. «Für den Filmautor ist der im Wesen verwandte Vorgang viel komplizierter. Es gibt kein Wörterbuch der Bilder. Es gibt kein gebrauchsfertiges, konserviertes Bild. Ein Bildlexikon wäre unendlich, wie auch das Lexikon der möglichen Worte unendlich bleibt. Der Filmautor besitzt also kein Wörterbuch, sondern unbegrenzte Möglichkeiten: er nimmt seine Zeichen (Bildzeichen) nicht aus dem Schrank, dem Koffer oder einem Safe, sondern aus dem Chaos, in dem sie nur vage Möglichkeiten sind oder Schatten einer mechanischen und onirischen Kommunikation.» Gerade Pasolini, der kein Bildzeichen verwendet, dessen Geschichte er nicht kennt, das er nicht einzuordnen weiss, spricht über die Schwierigkeiten des Regisseurs beim Bilder Setzen. Der Regisseur müsste seiner Meinung nach doppelte Arbeit leisten:

1. Er muss das Bildzeichen aus dem Chaos nehmen, es möglich machen und versuchen, es in einem Lexikon der Bildzeichen einzuordnen. 2. Er muss den Arbeitsvorgang des Schriftstellers vollziehen: dem rein morphologischen Bildzeichen individuellen Ausdruck verleihen.15

Wenn neben Dreyer, Eisenstein oder Renoir — Regisseure, auf die sich Pasolini beruft — jemand Bilder «aus dem Chaos» zu nehmen wusste, dann Pasolini. Pasolini hat aber nie die abgedroschene Sprache der Filmfabrikanten von Hollywood gesprochen, denen Haarfransen auf Stirnen reichen, um Römertum zur Schau zu stellen16. Dies zu vermeiden hat ihn sogar sichtlich Mühe gekostet, was im Edipo am deutlichsten zum Ausdruck kommt. Da wird alles klassizistische vermieden, so wie in Salò möglichst viel Mittelalter die Bildstruktur bestimmt. Die Sprache des Mittelalters, die naive Inbrunst seiner Maler, die Volkstümlichkeit seiner Vorstellungen musste Pasolini näher gewesen sein als die durch die Akademien jahrhundertelang abgenützte Sprache der Antike.

Es lässt sich sagen, dass Pasolini für den jeweiligen Film die jeweilige Bildsprache gesucht hat. Er war dabei nicht etwa getrieben von der Vorliebe für mittelalterliche Ikonografie, sondern geleitet vom Bewusstsein über die Geschichtlichkeit unseres Sehens. Einmal hat er mit unseren Konventionen, einmal gegen sie gearbeitet. Nur die Beliebigkeit bildlicher Aussagen, wie sie sich im Bereiche der Massenkommunikation täglich äussert, muss ihm verhasst gewesen sein.