Alexander J. Seiler, geboren 1928 in Zürich. Schulen, Schauspielhaus und Filmclub daselbst. Studienjahre in Basel, Paris, München (Literatur, Philosophie, Soziologie etc.) und am Mittelmeer (allgemeine Lebenskunde). 1953-55 und 1958-60 Journalist in Zürich und Basel (National-Zeitung), dazwischen Studien-abschluss und Promotion in Wien mit einer Dissertation über Jean Giraudoux; Aufenthalt in den USA. Ab 1961 Film, Zusammenarbeit mit Rob Gnant und June Kovach, Gründung der «Seiler + Gnant Filmproduktion». Ab 1965 filmpolitische Arbeit: Verband schweizerischer Filmgestalter (Sekretär 1966-69); Schweizerisches Filmzentrum (Gründungsmitglied); Eidg. Filmkommission (Mitglied 1969-71). 1971 Gründung der Nemo Film GmbH Zürich mit Claude Champion, Kurt Gloor, Markus Imhoof, Fredi M. Murer, Georg Radanowicz, Yves Yersin. Publizistische Tätigkeit (1967-69 wöchentliche Filmkolumne in der «Weltwoche»).

June Kovach, geboren 1932 in Chicago. Ausbildung als Pianistin. 1949-61 Konzerttätigkeit in USA und Europa. 1958 Niederlassung in der Schweiz. Seit 1961 Filmarbeit als Cutterin, Tonmeisterin und Mitautorin von Alexander J. Seiler. (Schweizer Filmkatalog 1975/76).

Soweit nichts anderes angegeben, sind alle Texte von Alexander J. Seiler. Mit «Seiler 1977» oder «Kovach 1977» gezeichnete Texte sind Ausschnitte aus einem im Februar in Zürich geführten Gespräch.

Anmerkungen zum «neuen» Film

Seiler 1977: Ich habe mich damals in der Weltwoche-Zeit immer geweigert, mich als Filmkritiker bezeichnen zu lassen. Ich habe immer betont, ich sei ein Filmschaffender, der auch über Film schreibt. Vorstellungen von Kritik habe ich natürlich schon sehr früh entwickelt, ich habe eigentlich mit Kritik angefangen und habe jahrelang Theater-Kritiken und über Bücher und Schriftsteller geschrieben. Ich hatte immer die Vorstellung, dass Kritik nicht in erster Linie Wertung sei, sondern Nachempfinden, Nachdenken, Nachvollziehen, Einordnen, Deuten, Interpretieren. Ich könnte ohne weiteres heute wieder regelmässig über Film schreiben, wenn sich eine Konstellation ergäbe. Es hat mich damals in der Weltwoche-Zeit sehr gereizt, neben der eigenen Filmarbeit unter dem Zwang zu einer ständigen Auseinandersetzung mit den Filmen anderer zu stehen.

Gibt es überhaupt einen «neuen» Film? Wenn ja, wo beginnt er, worin unterscheidet er sich von «Papas Kino», an welchen Merkmalen erkennt man ihn? Solche und ähnliche Fragen werden von interessierten Laien nicht selten gestellt — sie sind umso berechtigter, als der Begriff «neuer Film» in fast allen Filmländern der Welt von den jungen und jüngeren Filmschaffenden und Kritikern mit überzeugter Selbstverständlichkeit gebraucht wird und seit zwei Jahren in Pesaro (Italien) auch dem vielleicht interessantesten Filmfestival Europas als programmatische Überschrift dient.

Antworten — sieht man von den Zeitschriften der Cinéphilen ab — bleiben meist in Ausserlichkeiten stecken: kleines Budget, Verzicht auf Arbeit im Studio, unbekannte Schauspieler oder gar Laien als Darsteller, «Wirklichkeitsnähe» im Sinn des Dokumentarischen sollen die Filme junger Autoren als Werke des neuen Films ausweisen. Oder man greift zu formalen Kriterien, und der neue Film wird in Anlehnung an den «nouveau roman» durch die Brechung und Mehrschichtigkeit der Story, durch die wechselnde Erzählperspektive, durch die Auflösung der linearen Zeit und Ähnliches definiert.

Ich meine, ein erstes Merkmal des neuen Films ist im Gegenteil seine totale Voraussetzungslosigkeit im Formalen. Nicht mehr die Auflösung der konventionellen Formen beschäftigt Godard, Agnes Varda, Alexander Kluge, die Brüder Mekas oder Jean-Marie Straub, und es gibt kein einziges formales Prinzip, auch kein negatives, nach dem sich die Generationen des neuen Films auf einen Nenner bringen liesse. Das ist umso bemerkenswerter, als der Film noch vor fünfundzwanzig Jahren bis hinein in die Einzelheiten der Bilddramaturgie und der Montage einem formalen Kanon Untertan war, der sich an Starrheit mit jenem des klassischen französischen Schauspiels durchaus messen konnte. Die Entrüstung, die Godards «unmögliche» Schnitte vor knapp zehn Jahren in den Reihen konservativer Cheffcutter heraufbeschworen, ist längst verraucht und bei den Jüngsten gelangweiltem Achselzucken gewichen. In einem genauen Sinn ist im neuen Film formal alles möglich und erlaubt: lineares Erzählen ebenso wie die totale Aufhebung der Zeit, «objektive» Guckkastenoptik nicht minder als Bildfolgen, die nicht mehr die Folge sichtbar Abgebildeten, sondern die dazwischenliegenden, die «unsichtbar» ausgesparten, weil unabbildbaren Assoziationen meinen. In einem Mass, das etwa die «Funktionalisten» der Architektur vor Neid erblassen lassen müsste, ist Form im neuen Film nicht mehr und nicht weniger als Funktion — Funktion freilich nicht als Resultat der Darstellung sogenannter Inhalte, sondern als dialektisches Komplement, dessen Funktionieren Inhalte allererst ermöglicht.

Denn während der alte Film Wirklichkeiten — reale oder fiktive — abbildet und in der Abbildung für objektiv wirklich ausgibt, ist das Verhältnis des neuen Films zur Wirklichkeit grundsätzlich dialektisch-kritisch. Agnes Vardas Film Le Bonheur setzt kleinbürgerliche Glücksvorstellungen in eine Bildwelt um, die gerade in ihrer an Illustriertenreportagen gemahnenden raffiniert-vordergründigen Farbigkeit unwirklich und fragwürdig wirkt. Das unwirkliche Glück der Familienzeitschriften wird unheimlich wirklich in einer Abbildung, die sich selber als Abklatsch zwar nie offen entlarvt, aber von Schnitt zu Schnitt in Frage stellt. Alexander Kluge entwirft in «Abschied von gestern» das Bild einer unzulänglichen Gesellschaft nicht als anklagendes Sozialporträt, sondern im dialektischen Gegenbild des Mädchens Anita G., das in dieser Gesellschaft eben darum nicht Fuss fassen kann, weil es ihre Unzulänglichkeit nicht durchschaut. Godard, der in die Filmgeschichte ohne Zweifel als der eigentliche Sprachschöpfer des neuen Films eingehen wird, hat in seinen Filmen die Reklame als Inbild einer im Abbildbaren unwirklichen, in der Sekundärwelt unwirklicher, Bilder aber handkehrum umso wirklicheren Realität entdeckt, und in seinem neuesten Film geht er so weit, die Frage nach der Zulänglichkeit des je Abgebildeten, nach dessen richtiger Position in einem System stets wechselnder Stellenwerte explicite in einer Art Werkkommentar des Autors laufend auszusprechen.

Alle diese Beispiele illustrieren ein und denselben Tatbestand: der neue Film lebt in und aus der Reflexion auf den eigenen Reproduktionscharakter, der ihm als Selbsttäuschung bewusstgeworden ist. Nur in der dialektischen Negation jeder direkten, «naiven» Reproduktion von Wirklichkeit billigt er sich selber Wirklichkeit, nein: Wahrheit zu. Insofern situiert sich der neue Film deutlich nach dem Sündenfall: er ist vertrieben aus dem Stand einer Unschuld, die den Film einst der Selbsterkenntnis, der Erkenntnis überhaupt, enthob. Gerade wo er sich Naivität scheinbar dennoch zugesteht wie etwa in den Pop-Filmen Richard Lesters oder in Karel Reisz’ Morgan, ist ihm das bittere Salz der Reflexion unabdingbar beigemischt. Die Welt als Gegenstand bleibt ihm versagt, sofern er sich nicht selber als Gegenstand, als sein eigenes Gegenüber setzt und erkennt. Auch Gesellschaftskritik ist im neuen Film nur möglich um den Preis der Selbstkritik: der Autor selber als Teil der Gesellschaft, die er einer Kritik unterzieht.

Man hat dem neuen Film, vor allem den Autoren der französischen «nouvelle vague», Selbstbezogenheit, Narzissmus, eine Esoterik der Cineasten unter sich vorgeworfen: wechselseitige Zitate und Anspielungen, das «Kino im Kino» bei Godard, die Slapstick-Einsprengsel bei Kluge, die Szenen aus Tarzan und King-Kong bei Karel Reisz, und man hat darin Symptome einer dekadenten Spätphase des Films erblicken wollen. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr: im neuen Film hat sich der Film endlich selber als das anerkannt und akzeptiert, was er längst war: als einen wirklichen Bestandteil der Wirklichkeit. Eine Generation, die ihre Welterfahrung, ihre Bildung im weitesten Sinn ebenso aus Film und Fernsehen bezieht wie aus dem «Leben» und aus Büchern, erfährt Filme nicht mehr als Reproduktion oder Fiktion, sondern als Wirklichkeit sui generis. Indem der neue Film willens und fähig ist, sich nicht nur auf eine als Reproduktionsvorlage missbrauchte «Wirklichkeit des Lebens», sondern auch auf sich selbst zu beziehen, führt er den Film als Kunstform erst zur Mündigkeit. (Film als Dialektik und Reflexion, Weltwoche, 5. Mai 1967.)

Seiler 1977: «Neuer» Film war damals für mich gleichbedeutend mit einem Film, der sich selbst reflektiert, der nicht naiv Geschichten erzählt und der sich auch formal nicht einengen lässt. Man muss zurückgreifen auf den Filmbegriff, den wir in den vierziger Jahren, unmittelbar nach dem Krieg hatten, als wir jede Freitagnacht im Zürcher Filmclub sassen. Mein Filmempfinden war sehr stark geschult am französischen Film der dreissiger Jahre, Renoir vor allem, Carne usw. Dann auch am deutschen Film der Vor-Hitler-Zeit: Pabst zum Beispiel, ausserdem hat für mich auch der Neorealismus eine grosse Rolle gespielt. Nun war das ein recht enger Begriff von Film. Der «neue» Film war in meiner Weltwoche-Zeit etwas, was diese Einengung durchbricht.

Die Entwicklung von damals ist weitergegangen und geht heute immer noch weiter, und auf der anderen Seite spielt natürlich der traditionelle Film im Kommerz immer noch die weitaus grösste Rolle, ist gleichzeitig aber auch degeneriert und auf den Hund gekommen. Es gibt ja kaum mehr schöne klassische Filme. Die Freiheit im Ausdruck ist heute zwar sehr gross, nur stösst sie immer wieder an wirtschaftliche Grenzen. Auch ein Jonas ist doch irgendwie geprägt — bei allen Freiheiten und bei allem formalen Experimentieren — von dem, was June das Hollywood nennt, dass sich so unmerklich einschleicht.

Eine wichtige Rolle für mein Verständnis des «neuen» Films spielte seinerzeit eine Formulierung von Enno Patalas: Befreiung des Films vom Zwang Film zu sein. Dazu gehört auch die Befreiung von technischen Zwängen, die im Film noch immer sehr gross sind. Da ist Godards Experimentieren mit Elektronik ausserordentlich wichtig und sicher auch zukunftsweisend. Die 35-mm-Kamera, der Travelling, das Licht und alle diese Dinge, die man braucht, um Kinofilme zu machen, sind eine Einschränkung der Spontaneität und damit auch der Expressivität und der Wahrhaftigkeit. Wenn ich die Stilisierung nicht ganz bewusst einsetze, die mit all diesen Methoden verbunden ist — in Früchte habe ich es ganz bewusstgemacht, — wenn man das nicht bewusstmacht, dann ist die Stilisierung immer eine Unwahrhaftigkeit oder eine Lüge. Der ganze technische Apparat verführt sehr stark dazu; darüber gibt es ein Wort von Adorno, das ich gern zitiere: «Das einzige, das mich am Film stört, ist das Bild».

Die glatte Oberfläche des gepflegten und schönen Bildes habe ich in dieser Zeit, als ich für die Weltwoche schrieb, angefangen als Gefahr zu empfinden; in der Kritik über Fahrenheit von Truffaut habe ich darübergeschrieben. In Früchte hingegen habe ich das bewusst gesucht, in den Teilen vor allem über die Familie Fierz und in der Fabrik. Ich wollte die Welt der Arbeit und der Arbeiter einmal so darstellen wie im Kino meistens nur die andere Welt dargestellt wird.

Hollywood

Thomas H. Guback: Die Europäer könnten eines Tages tatsächlich entdecken, dass ein Grossteil ihrer Filmindustrie in Wahrheit nicht mehr ihnen gehört, sondern grossen Hollywood-Firmen, die sich damit begnügen, die Angehörigen des betreffenden Staates die Arbeit machen zu lassen. Viele europäische Hersteller sind es zufrieden, denn dieses System hat für sie etwas Gutes. Sie sind sicher, nicht arbeitslos zu werden. Man garantiert ihnen das für die Produktion nötige Geld. Man sorgt für den internationalen Verleih und für den Zugang zum amerikanischen Markt. Aber die Tatsache der Abhängigkeit von amerikanischen Gesellschaften bedeutet, wie die Monopolkommission von Grossbritannien festgestellt hat, dass die Filmhersteller nicht mehr in der Lage sind, selbst zu bestimmen, welche Art von Filmen gemacht werden soll. (Thomas H. Guback: Hollywood-Imperialismus in Europa, Filmkritik 11/68.)

Seiler kommentierte diesen Aufsatz im November 1968 in der Weltwoche unter dem Titel «Hollywood ist überall» und schloss mit dem Satz: Je allgegenwärtiger aber Hollywood in Europa wird, um so sicherer werden wir eine filmische Vielfalt nur mehr in dem Mass haben, als wir sie selber leisten oder zumindest mitleisten.

Seiler 1977: Ich habe Hollywood-Filme durchs Fernsehen schätzen gelernt. Das ist ein Prozess, der in den letzten drei, vier Jahren angefangen hat. Da habe ich mir immer wieder ältere Hollywood-Filme am Fernsehen angeschaut. Ich war weniger hingerissen von der Technik, die beeindruckt mich nicht so stark bei den Hollywood-Filmen, das Licht zum Beispiel ist schöner in den alten europäischen Filmen. Aber in der Dramaturgie sind die Hollywood-Filme unheimlich gut gemacht, auch die Dialoge, das Timing, das hat angefangen mich zu interessieren, die Sicherheit des Machens und des Erzielens von Wirkungen.

Kovach 1977: In den Hollywood-Filmen sitzt man einfach drin, man ist ihnen ausgeliefert. Man geht ihnen auf den Leim, und dann kommt man an die frische Luft und fühlt sich enttäuscht und frustriert — das ist eine ganz seltsame Wirkung.

Seiler 1977: Ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass ich Hollywood durch das Fernsehen entdeckt habe. Diese Perfektion hat im Kino, wie Alain Tanner sagt, etwas von Faschismus, weil es dich unheimlich gefangen nimmt, im dunkeln Kino mit der grossen Leinwand, während man vor dem Fernsehkasten viel mehr Distanz dazu hat und den Film eher wie ein Objekt betrachtet. Und vollkommene Objekte sind etwas Schönes!

Kulturelles Gefängnis

Zu Loin du Vietnam: Was mich angeht, so würde ich gerne an diesem Film mitarbeiten, und wäre es auch nur als Stativ- oder Kassettenträger. (Weltwoche, 21. Juli 1967)

Die American Film Makers Cooperative, in der die Autoren des New American Cinema zusammengeschlossen sind, verteilt gegenwärtig 200 Schmalfilmkameras unter die Negerbevölkerung der Vereinigten Staaten. Sie nennt dieses Programm «Schiess dich mit der Kamera frei».

Jonas Merkas: «Wir wissen, dass es in Amerika heute sieben Millionen Kameras gibt, sieben Millionen 8-mm- und 16-mm-Kameras. Wir werden der Industrie den Film wegnehmen und ihn in die Häuser schicken...»

Jean-Luc Godard sagt im Text zu seiner Sequenz des vergangene Woche in Mannheim gezeigten Films Loin du Vietnam:

Ich, als Filmmacher, der in Frankreich arbeitet, bin völlig abgeschnitten von einem grossen Teil der Bevölkerung, besonders von der Arbeiterklasse, und mein Kampf, der ein Kampf gegen das amerikanische Kino ist, gegen den wirtschaftlichen und ästhetischen Imperialismus, der inzwischen das Kino der ganzen Welt zerrüttet hat, ich führe im Grunde einen ähnlichen Kampf (wie die Arbeiter der Firma Rhodeaceta in Besancon, die gegen die Macht ihrer Gewerkschaft streikten). Aber wir reden nie miteinander. Das Arbeiterpublikum schaut sich meine Filme nicht an, und zwischen mir und ihm gibt es die gleiche Trennungslinie wie zwischen mir und Vietnam. Wir interessieren uns füreinander durch nichts weiter als ein gewisses Gefühl von Liberalität, das aber eigentlich keiner Realität entspricht. Wir kennen einander nicht, weil wir, weil ich in einer Art kulturellen Gefängnisses lebe und der Arbeiter der Rhodeaceta in einer Art wirtschaftlichen Gefängnisses.

Jonas Mekas und seine Freunde versuchen, sich selber aus dem kulturellen und die amerikanischen Neger aus dem wirtschaftlichen Gefängnis zu befreien — mit den Kameras, die sie verteilen, schiessen sie nicht nur die Neger, sondern auch sich selber frei. Inzwischen unterhält sich François Truffaut mit Alfred Hitchcock über die perfekteste Art, «das Publikum» im Kino einzukerkern. («Schiess dich mit der Kamera frei», Film als Instrument der Selbstbefreiung, Weltwoche, 20. Oktober 1967.)

Von Siamo Italiani bis Viktor

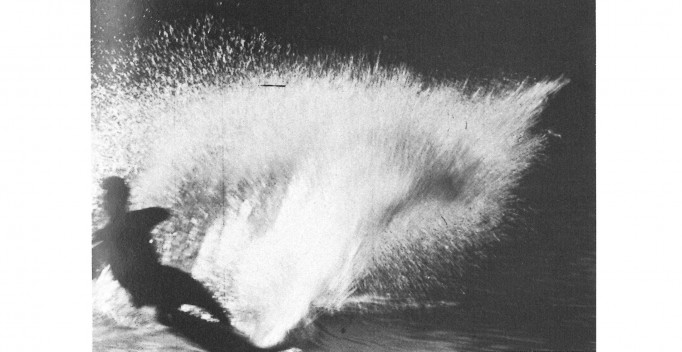

Ich versetze mich zurück in den Frühsommer 1963. Im Vorjahr hatten Rob Gnant und ich für die Schweizerische Verkehrszentrale den Auftragsfilm In wechselndem Gefälle gedreht. Auftragsfilme sind damals die einzige Sorte Film, für die man in der Schweiz als Aussenseiter mit Ideen und etwas Glück Geld findet. Das heisst: Man möchte einen Film machen und sucht sich dazu den Werbeauftrag und den Auftraggeber, die einem das grösstmögliche Mass an Freiheit bieten. Die Schweizerische Verkehrszentrale wirbt nicht für ein Industrieprodukt, sondern für die Schweiz, und ihr neuer Direktor Werner Kämpfen meint, es müsse möglich sein, für die Schweiz im Film anders zu werben als immer nur mit Landschafts- und Städteansichten. Er ist damit einverstanden, dass wir unseren Werbeauftrag erfüllen, indem wir ungewohnte hochstilisierte, beinahe ungegenständliche Bilder von Wasser, Gewässern und Wassersport rhythmisch montieren und mit elektronischer Musik vertonen. Am Schluss dieser Bildfolge, die ebenso gut in einem unserer Nachbarländer hätte photographiert werden können, steht der Satz: «Dieser Film wurde gedreht in der Schweiz». Die Heimat, für deren Fremdenverkehr wir werben müssen und deren blosses Abbild uns entfremdet ist, haben wir weiter entfremdet zur vertauschbaren Ware. (Über die Fremde und die Fremden im eigenen Land, Heimat und Entfremdung im neuen Schweizer Film, Tages-Anzeiger-Magazin, 25. September 1976.)

Seiler 1977: Einer der ersten, der mir gratuliert hat zur Goldenen Palme in Cannes (für In wechselndem Gefälle) war Lazar Wechsler. Er hat mir einen Brief geschrieben, in dem er mir gratulierte und sagte, dass er mich gerne kennenlernen möchte. Also ging ich zu ihm an die Voltastrasse, da hat er Tee und Kuchen kommen lassen, hat ständig telefoniert und zwischendurch gesagt, er möchte gerne mit mir zusammenarbeiten. Gleichzeitig hat er mir erklärt, wie man es machen muss. Er war sehr beleidigt, als ich ihm sagte, dass ich Autodidakt sei. Er hat mich fast hinausgeschmissen. Er fragte: «Wo haben Sie das gelernt?» Darauf ich: «Ich bin Autodidakt». «Das ist doch eine Frechheit, sowas zu sagen!» Das Gespräch ist völlig ergebnislos verlaufen, weil gar keine Kommunikationsbasis da war, obwohl der Mann ein Interesse hatte. Er ist ja auch heute noch ein unheimlich wacher und regsamer Mensch. Er will immer noch Filme machen und telefoniert immer noch.

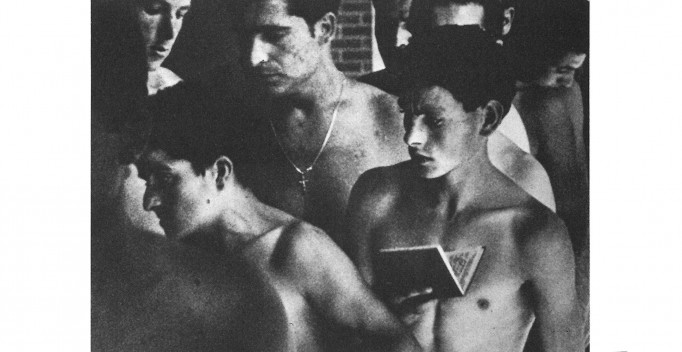

Siamo Italiani ist aus Beobachtungen auf der Strasse entstanden. 1962/63 wurde die Präsenz der Fremdarbeiter in der Schweiz stärker sichtbar, augenfälliger. Eine Vorstufe dazu war, das Projekt, einen Kurzfilm zu machen, einen etwa zwanzigminütigen Kurzfilm über einen Tag im Leben eines Fremdarbeiters. Dieses Projekt haben wir sehr bald aufgegeben. Wir wollten doch ein Tableau machen, wir wollten nicht den Einzelfall. Wir überlegten uns, wie man das technisch lösen könnte. Das Cinema veritö hat damals schon eine gewisse Rolle gespielt: Reportage-Technik, wie sie Rob Gnant als Photograph praktizierte. Möglichst nicht auffallen, einfach dabei sein. Gnant trägt zum Beispiel immer graue Kleidung, wenn er Photographien. Einmal hat er furchtbar geschimpft, wie ich in einer weissen Hose zu den Dreharbeiten erschienen bin.

Wir haben keine Vorinterviews gemacht, sondern sind immer gleich mit der Kamera hingegangen und haben die Leute richtig interviewt.

Siamo Italiani war der erste aufgeblasene Film. Schwarz hatte damals im Vorfeld der Expo enorm viel Arbeit, und man hat sich erzählt, er habe den Blow-up jeweils am Sonntagmorgen im Pyjama eigenhändig gemacht. Die gute Qualität dieses Blow-ups war ausschlaggebend dafür, dass der Blow-up dann überhaupt in Mode kam.

Der Film war halt seiner Zeit etwas voraus und das ist immer problematisch. Für mich ist er heute ein bisschen «Art naif», trotz aller Gepflegtheit, die wir anstrebten — der Aufwand für den Schnitt war sehr gross, denn das Material war überhaupt nicht auf Schnitt gedreht.

June kam aus der Hollywood-Tradition an dieses Material heran und hat sehr stark auf einen erzählenden Film hintendiert, während wir beim Drehen eher impressionistisch vorgegangen waren.

Heute würde ich den Film als politisch naiv bezeichnen, wobei das sicher auch wieder seine Stärke ist. Ich war damals in meiner eigenen politischen Entwicklung noch nicht sehr weit fortgeschritten, ich habe mit voller Überzeugung an der Presse-Vorführung gesagt, «wir zeigen ihnen einen unpolitischen Film zu einem politischen Thema». Das habe ich auch ehrlich so gemeint.

Kovach 1977: Es sind gewisse Momente drin, die man heute in den Filmen von Bizzarri wiederfindet. Ich wollte damals vor allem Emotionen wecken... Aber heute würden wir anders an so einen Film herangehen.

Seiler 1977: Heute würde man sicher viel analytischer vorgehen, auch dialektischer. Siamo Italiani ist kein dialektischer Film. Es gibt darin nur eine ansatzweise dialektische Sequenz, die Strassensequenz mit den Off-Stimmen der Schweizer, die über die Italiener sprechen. Diese Sequenz ist übrigens von June.

Nach Siamo Italiani waren wir total verschuldet und pleite. Das zwang uns, Auftragsfilme zu machen. Via Zürich wurde uns auf Grund eines Wettbewerbs in Auftrag gegeben und der Film über die Volksbräuche war eine Folge des Wasser-Films — das hat uns einigermassen saniert.

Dann machten wir Mixturen, den wir in fünf Tagen abdrehten und in drei Wochen schnitten. Das war unser am schnellsten gemachter Film. Der Film war auch sehr rationell produziert: Wir machten 10 000 Franken Bruttogewinn, bei einer Produktionssumme von 20 000 Franken.

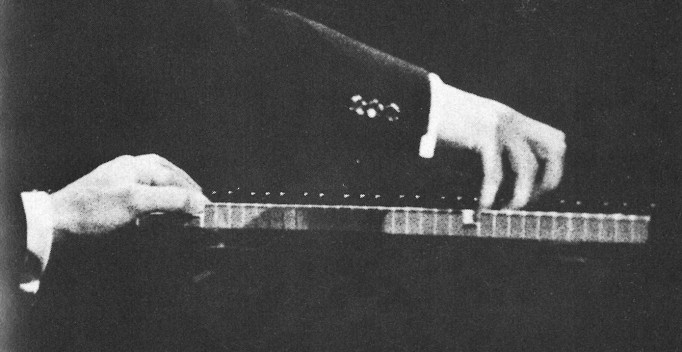

Die Idee zu diesem Film kam aus den Erfahrungen, die June als Siegerin wie als Besiegte und ich als Mitleidender bei verschiedenen Musikwettbewerben gemacht hatten. Wichtig war uns der Ablauf des Wettbewerbs, der Suspense für die Teilnehmer: die Gewinner, die Besiegten, die Atmosphäre. Das war schon ein ziemlich aufwendiger Film: durchgehend mit zwei Kameras aufgenommen, mit zwei Tonleuten, zum Teil hatten wir sogar noch eine dritte Kamera.

Kovach 1977: Mein Ehrgeiz war es, die Atmosphäre von Spannung, Angst und Nervosität nach Hollywood-Vorbildern aus dem dokumentarischen Material herauszuholen.

Seiler 1977: Während der Dreharbeiten kam ich auf die Idee, die Interpretation des gleichen Stücks durch verschiedene Pianisten in einer Art Stafettenlauf darzustellen. So konnte ich gleichzeitig die Nivellierung des musikalischen Ausdrucks anschaulich machen, die eine Folge dieser Wettbewerbe ist: man hört kaum mehr Unterschiede zwischen den einzelnen Teilnehmern, und es geht bruchlos weiter, wenn in der Stafette einer den andern ablöst.

Eines Tages kam meine Schwiegermutter zur Geburt unserer zweiten Tochter in die Schweiz. Wir holten sie auf dem Flughafen ab und neben ihr ging eine gewaltige Frau, die sich dann als die fünfzehn jährige Nichte von June herausstellte. Sie hat sich mit ihrer Gitarre in unserer Wohnung ausgebreitet, mit ihrem ganzen Elend und Weltschmerz, und plötzlich hatte ich die Idee, über dieses Mädchen einen Film zu machen.

Kovach 1977: Die Idee kam uns auch, weil Joan so gar nicht wusste, was sie mit sich anfangen sollte.

Seiler 1977: Ich war einfach beeindruckt von ihrer Fähigkeit, sich selbst darzustellen: wie sie gequatscht hat, wie sie sich an der Gitarre betätigt hat, und ich dachte, das gibt einen hübschen kleinen Porträtfilm. Gnant war auch gleich begeistert, und wir sagten uns, das kostet uns einfach das Material und die Kameramiete. Daraufhin haben wir eine Woche lang mit dem Mädchen Interviews gemacht. Dann hatten wir das Gefühl, es brauche noch etwas Zusätzliches, und ohnehin brauche sie auch so etwas wie eine Therapie. So kamen wir auf Suzanne Perrottet. Das Mädchen hat sich auch sehr mit unserer älteren Tochter beschäftigt, und das hat mich fasziniert; diese drei Lebensalter: die alte Frau, das halbwüchsige Mädchen und das kleine Kind. Als wir das Material gesehen haben, mussten wir es erst mal liegen lassen, weil wir mit anderen Filmen beschäftigt waren und dann ging Joan auf den Rosenberg in St. Gallen in die Schule. Ein knappes Jahr später haben wir noch diesen Epilog aufgenommen, wo sie sich selbst sieht am Schneidetisch und ein anderes Gesicht hat und eine andere Figur.

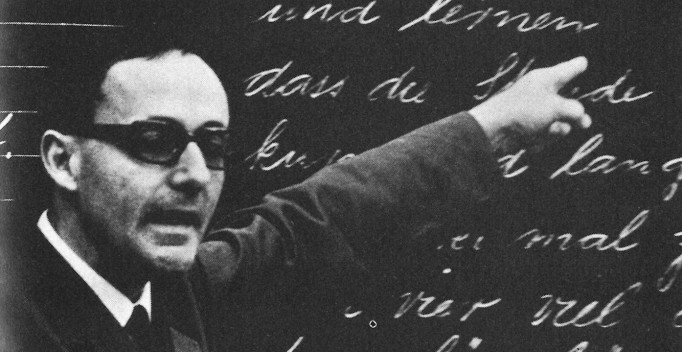

Unser Lehrer ist entstanden aus zwei Anlässen: Unsere ältere Tochter kam in die Schule und dann war diese Aktion «Jungfilmer» des Fernsehens, zu der ich auch eingeladen war. Ich sagte, dass ich mich eigentlich nicht mehr als Jungfilmer fühle, aber trotzdem gerne einen Film machen würde fürs Schweizer Fernsehen. Ich habe diesen Film vorgeschlagen. Mit Peter Bichsel zusammen schrieb ich ein Exposé, das «Die Klasse» hiess. Aus diesem Exposé ging nicht viel mehr hervor, als dass wir einen kritischen Film über die Volksschule machen wollten. Wir haben einen Vertrag bekommen und uns darauf geeinigt, den Alltag einer Klasse zu zeigen. June hätte gern auch die Folgen der Schule dargestellt und die Eltern einbezogen. Bichsel und ich haben uns bewusst auf das Klassenzimmer beschränkt. Wir haben einen Lehrer ausgesucht, der unseren Zwecken diente. Bei der Auswahl spielte beides mit, Methode und Zufall. Bichsel wollte unbedingt eine vierte Klasse, dann sollte es ein Lehrer sein, der nicht zu alt und nicht zu jung war, der mit Schülern und Eltern gut auskam, zudem sollte er Verständnis haben für unser Anliegen.

Als der Film herauskam, gab es einen unheimlichen Sturm im Blätterwald. Noch heute reagieren die älteren Lehrer mit grosser Abwehr auf den Film, während er gleichzeitig immer häufiger bei der Lehrerausbildung eingesetzt wird.

Die Schule ist ein sehr geschlossenes System und läuft wie jedes geschlossene System Gefahr, zum Wahnsystem zu werden. Unser Lehrer sprengt die Geschlossenheit dieses Systems nicht, sondern gibt es samt dieser Gefahr wieder. Dadurch bekommt der Film etwas Surrealistisches, etwas Irreales. Am Anfang hat das eine gewisse Anmut, mit der Zeit steigert es sich fast zu einem Alptraum. Das ist die Stärke und die Schwäche des Films. Er ist vielleicht der unrealistischste von allen unseren Filmen.

Ich finde nicht, dass der Film Fehler hat, ich finde, er stimmt, so wie er ist. Sein einziger Fehler ist der, dass wir nicht auf der Basis dieses Films weitermachen konnten. Sicher würde ich heute nicht mehr mit einem einzelnen Lehrer arbeiten. Wobei das noch wieder die Stärke ist des Films. Das ist ja auch ein Thema: das Ausgeliefertsein des Kindes an einen einzigen Lehrer, die Allmachtstellung des Lehrers. Dass der Film dermassen auf Ablehnung und Widerstand gestossen ist, ist nichts anderes als eine Bestätigung seiner Qualität. Er ist auch nach fünf Jahren noch einer der meistverlangten Filme im Film-Pool. Man müsste eben weitergehen: Man müsste in die Elternhäuser gehen, man müsste auf die Strasse gehen, man müsste das ganze ausweiten. Das Frustrierende für einen Dokumentaristen ist ganz generell, dass er keine Möglichkeiten hat, über längere Zeiträume kontinuierlich zu arbeiten. Wenn ich beim Fernsehen etwas zu sagen hätte, würde ich dafür sorgen, dass gute Dokumentaristen mit Serien betraut werden, die ihnen ermöglichen, sich über zwei, drei Jahre einem Thema zu widmen. So könnte man die Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem Film in den nächsten einbringen, was heute nur sehr indirekt möglich ist.

Kovach 1977: In Viktor sind viele Elemente aus früheren Filmen aufgenommen und weitergeführt, inhaltlich und formal. Inhaltlich zum Beispiel die Schule, ihre Auswirkungen ausserhalb des Klassenzimmers, auf das sich Xandi und Peter Bichsel in Unser Lehrer beschränkten. Formal der Wechsel zwischen subjektiver und objektiver Darstellung, zwischen dem Erlebnis von innen und von aussen, der schon in Siamo Italiani eine wichtige Rolle spielt. Richtig ausgetobt habe ich mich in Viktor mit dem Gebrauch des Off-Tons, der Gegenläufigkeit und Kontrapunktik von Bild und Ton. Schliesslich haben wir in Viktor noch einmal put Spontaninterviews gearbeitet: kein Wort ist wiederholt. Pas kommt in Viktor zu einem vorläufigen Abschluss, denn in Früchte ist Xandi zum ersten Mal ganz anders vorgegangen, und auch ich möchte in meinem nächsten Film etwas anderes versuchen.

Ich hatte immer die Vorstellung, dass derjenige, der sein Leben erzählt, anonym und unsichtbar bleiben soll, und dass man eine Erzählung aus der Vergangenheit mit der Gegenwart konfrontieren sollte. Auf weite Strecken war das nicht durchführbar, weil uns die Heimleiter nicht hineinliessen, und so ist der Film etwas anders geworden als vorgesehen. Nur die Szenen mit Rolf B. und den Arbeitern der Spinnerei an der Lorze entsprechen etwa dem, was ich hätte machen wollen, wenn wir in die Heime hineingekommen wären. Durch das Drehverbot in den Heimen bekommt paradoxerweise die Heimproblematik ein grösseres Gewicht, als wenn wir wirklich dort gefilmt hätten.

Viktor ist der erste Film, in dem wir Musik synthetisch einfach dazu getan haben. Bis zu Viktor haben wir nie einen Ton Musik künstlich verwendet. Das war fast eine Religion. Diese Neuerung war eigentlich ein Schritt «Hollywood» entgegen.

Ich hätte Lust, nach so vielen Filmen, die die Leute traurig oder nachdenklich machen, einmal das Gegenteil zu probieren. Ich war immer ganz beglückt, wenn unsere Filme die Leute zum Weinen brachten. Heute glaube ich, dass das nicht der einzige Weg ist — dass man mit Engagement auch lachen oder wenigstens lächeln könnte.

Die Früchte der Arbeit entsteht

Seiler 1977: Ich bin jemand, der sich relativ spät im Leben politisiert hat. Die Folgen von Siamo Italiani haben dazu beigetragen, mich weiter zu politisieren, indem ich immer wieder mit Fremdarbeiterproblemen konfrontiert wurde. Auch die Filmpolitik hat dazu beigetragen. Ich habe darin Machtverhältnisse kennengelernt und Mechanismen unserer Formaldemokratie, die ich vorher nicht gekannt habe und die ich nun am eigenen Leib erlebte. Dann kam 68 und der Kontakt mit der jungen Linken. Anfangs 70 war ich soweit, dass ich gefunden habe, die Position eines Linksintellektuellen reiche nicht aus; man müsse sich in der Bewegung selbst engagieren. Zusammen mit vielen Jungen, die aus der 68er Bewegung kamen, trat ich 1970 in die SP ein. Dort habe ich mich ziemlich stark engagiert: in der Sektion und in Kommissionen — kam aber bald zum Schluss, dass sich für mich weder ein Parteiamt noch die parlamentarische Arbeit mit der künstlerischen Arbeit vertragen würde. 1971 habe ich mich auch von der Filmpolitik vorübergehend zurückgezogen, bin aus der Eidgenössischen Filmkommission ausgetreten, habe mich von der Arbeit beim Filmzentrum und im Filmgestalterverband entlastet, weil ich fand, ich sei in Gefahr, zu einem Berufspolitiker oder zu einem Kulturfunktionär zu werden.

Ich wollte mich wieder vermehrt der eigenen Arbeit widmen. In dieser Zeit habe ich auch angefangen mehr und mehr über Arbeiterbewegung und Arbeiter zu lesen, und die Idee, einen Film über die schweizerische Arbeiterbewegung zu drehen, stand natürlich längst im Raum. Francis Reusser hat mir einmal gesagt: «On devrait faire un film sur l’histoire du mouvement ouvrier Suisse», und das hat mich beschäftigt. Einen rein historischen Film zu machen, hat mich aber nicht interessiert.

Anfangs 72 haben June und ich am selben Abend die Idee von Viktor und die Idee von Früchte entwickelt. Drei Generationen und gleichzeitig die Geschichte: das war die Idee. Der Ansatzpunkt war das Erlebnis von 68: dass die revolutionäre Intelligenz in der Arbeiterbewegung keine revolutionäre Basis fand.

Ende März 1972 haben wir das Projekt beim EDI eingereicht, die Begutachtung und der Entscheid zogen sich über längere Zeit hin, Viktor kam dazwischen, und Ende März 1974 mussten wir dann dasselbe Projekt noch einmal einreichen. Das Geld wurde mir unter der Bedingung zugesprochen, dass der Film noch 1974 gedreht würde. Aber da war ich mit den Vorarbeiten auf der historischen Ebene noch nicht soweit wie ich eigentlich hätte sein müssen. Dass ich diese nach den Dreharbeiten nachholen musste, ist zum Teil der Grund dafür, warum die Fertigstellung so lange dauerte. Zum zweiten liegt der Grund auch im plötzlichen Wechsel der Perspektive durch den Einbruch der Krise. Als wir den Film gedreht haben, herrschte noch Hochkonjunktur. Zwei Monate später war schon Krise. Das hat mich zuerst verunsichert, ich war nicht imstande, den Film fertig zu machen, es war ja auch ein unheimlicher Brocken. Heute bin ich froh, dass der Film erst jetzt herausgekommen ist, weil nun die Gegenwart von 1974 bereits wieder Geschichte ist, weil man bereits Abstand dazu hat und das Ganze perspektivisch sehen kann. Wenn der Film 1975 herausgekommen wäre, wäre die Gegenwart noch Gegenwart und hätte doch nicht übereingestimmt mit der Realität.

Arbeitskonflikte in der Schweiz: 1975-1976

24.2.1975: Der Schweizerische Gewerkschaftsbund ruft zu Kundgebungen in der ganzen Schweiz für sichere Arbeitsplätze und gegen Lohnabbau auf. 7.3.75: Das Biga stellt fest: Nachdem das Jahr 1973 konfliktfrei verlaufen ist, kam es 1974 zu sechs Arbeitsstreitigkeiten. Davon führten drei Aktionen zu Arbeitsniederlegungen von mindestens einem Tag. 30.3.75: Die grösste Uhrenfabrikationsgesellschaft Europas, die Société Suisse pour l’industrie Horlogère SA Biel, hat beschlossen, für ihre rund 5 000 Arbeitnehmer Kurzarbeit einzuführen. 23.5.75: Die Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren entlässt 100 Mitarbeiter. 12.7.75 Kurzarbeit für 680 Arbeitnehmer bei Georg Fischer AG Schaffhausen. 25.8.75: Kurzarbeit für 900 Arbeitnehmer im Ciba-Geigy-Werk Grenzach. 16.10.75: Die Gewerkschaft Bau und Holz hält ihren Jahreskongress ab: Das Arbeitsprogramm 1975-1978 trägt den Leitspruch: «Mit der GBH für Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit». 3.12.75: Im Oktober zählt das Biga 113 344 Teilarbeitslose in 1949 Betrieben.

23.1.76: Die Druckerei von «Le Courrier» in Genf wird besetzt. 2.2.76: 1975 haben in der Schweiz 323 Beschäftigte die Arbeit für mindestens einen Tag niedergelegt — wobei es meistens um Lohnprobleme ging. 31.3.76: Mit einer Betriebsbesetzung verlangen die Arbeiter des Bauunternehmens Pizzera SA in Boudry ihre Löhne. Die Betriebsinhaber sind ins Ausland verreist und der Verwaltungsrat wurde aufgelöst. 13.5.76: Die Burlington AG in Basel schliesst den letzten Fabrikationsbetrieb in der Schweiz: 170 Personen werden entlassen. 16.6.76: «Die Patrons sehen in uns nichts anderes als Produkte der Konsumgesellschaft, die man wegwerfen kann, wenn man sie nicht mehr braucht», erklären die Arbeiter der Maschinenfabrik Sarcem in Meyrin bei Genf. Sie besetzen seit dem 2.6. ihren Betrieb. 31.7.76: In der Schweiz hat sich zwischen März 1975 und März 1976 die Zahl der männlichen Arbeitslosen versechsfacht, die Zahl der weiblichen Arbeitslosen hingegen verzehnfacht. 9.7.76: Das Personal der Strickmaschinenfabrik Dubied SA im neuenburgischen Couvet legt die Arbeit nieder. 2.9.76: Die Dubied-Arbeiter verhandeln: Als Ergebnis eines Vermittlungsgesprächs zwischen Geschäftsleitung, Neuenburger Regierung, ASM und SMUV und Streikkomitee nehmen sie die Arbeit wieder auf. 1.11.76: Die Delegiertenversammlung des Typographenbundes fordert, dass im neuen Gesamtarbeitsvertrag die 40-Stunden-Woche verwirklicht wird. Der geltende Vertrag wird gekündigt. 4.12.76: Die Orion-Werke Zürich entlassen 105 Mitarbeiter, Winckler Marly entlässt 100 Arbeitnehmer, Tissot Le Locle entlässt 75 Arbeiter. 11.12.76: Certina in Grenchen kündigt 160 Arbeitnehmern. (Aus: Tages-Anzeiger, Zürich 1975, 1976.)