Ich würde mir heute, nachdem ich fünfzehn Jahre mit dem Kino gelebt habe, etwas vormachen, wenn ich nicht zugeben würde, dass ich mich von ihm habe beeindrucken lassen. Zwar habe ich mich standhaft geweigert, es als Kunst (d. h. die Verewigung der Summe aller Wirklichkeiten), als auch als exakte Wiedergabe einer, wenn auch nicht in meinem Umkreis befindlichen, so doch nachvollziehbaren Realität, zu betrachten. Das Kino ist mir immer als etwas vorgekommen, das vorgibt, mit dem Leben zu tun zu haben, seine Anziehung aber letztlich daraus bezieht, dass es dort gerade nicht wie im Leben zugeht. Anders als im Theater wird im Film Auto gefahren, eilen Leute durch Strassen und Landschaften, vernimmt man bei Telefongesprächen manchmal auch die Stimme des Angerufenen — alles Tricks, auf die ich hereinfallen soll in der Meinung, dass wenn es auf der Leinwand «wirklichkeitsgetreu» zugehe, dann würden die dort geschilderten Probleme auch mich etwas angehen.

In den frühen sechziger Jahren, als ich ein Teenager war und das amerikanische Kino sich mit zahlreichen Fehlleistungen noch ziemlich unverblümt als Traumwelt-Erzeugnis ausgab, war es verhältnismässig einfach, sich von den darin erzählten Geschichten und menschlichen Verhaltensweisen zu distanzieren. Liebesgeschichten, zum Beispiel, waren einfach zu gradlinig, als dass man sie mit realen Abläufen hätte verwechseln können. Dass die Leute bei zärtlichen Umarmungen nie eine falsche Bewegung machten (wie ich es doch täglich erlebte), habe ich bald einmal als störend empfunden. So ist der Vorwurf an meine Mitmenschen: «Du sagst Sätze wie im Kino, du stellst dir das vor wie im Kino» schon früh Ausdruck meiner Verachtung dafür geworden, dass dort — vor allem was die zwischenmenschlichen, oder genauer, die Beziehungen zwischen Mann und Frau angeht — die im Leben so aufreibende Kompliziertheit nie eindeutig definierbarer Gefühlsvorgänge durch das unermüdliche filmische Darstellen klarer, abgerundeter Handlungsabläufe glatt weggeleugnet wurde.

Als Mädchen jedoch, auch wenn man zwischen Kitsch und Wahrheit bald einmal unterscheiden konnte, hatte man es im Kino besonders schwer. Es war nicht einfach, sich dem so selbstverständlich daherkommenden Postulat, dass nur schöne Frauen ein Anrecht auf Liebe und männliche Bewunderung haben, zu entziehen. Zuletzt glaubte man doch ein bisschen daran, auch wenn man sich damit den Boden unter den eigenen Füssen wegzog. Wenn sich Brigitte Bardot selig lachend am grauen Atlantikstrand von Laurent Terzieff durch die Luft wirbeln liess und später im Hotelzimmer atemlos zu ihm sagte: «Fais-moi l’amour», dann hätte ich so etwas auch einmal bei Gelegenheit einem Mann sagen wollen. Getraut habe ich mich allerdings nie, denn ich war ja nicht die Bardot und wollte mich nicht lächerlich machen.

Übermenschen und Kriegskameraderie

Wenn ich so zurückdenke, haben mich die männlichen amerikanischen Filmstars, ausser die verinnerlichten Rebellen Montgomery Clift, James Dean, Marlon Brando und später noch Paul Newman, nie zu erotischen Träumereien veranlasst. Die moralische Unfehlbarkeit dieser Supermänner, ihr nimmermüder Kampf für die «gute Sache», bei dem die Frau nur mit nichtssagenden Trostworten und mütterlichen Gesten dienen konnte, die penetrante Art, wie sie bis zuletzt noch das Steuer in der Hand behielten — all dies ging mir auf den Wecker. Da war der stahlharte, immerblonde Charlton Heston, der grosse Langweiler Rock Hudson mit dem unansprechenden Babyface, der sich immer so gewalttätig Gebärdende Yul Brinner, Kirk Douglas mit dem verkniffenen Mund, der Frauen an sich zu reissen pflegte als wären es Gliederpuppen, John Wayne, die widerwärtigste Verkörperung des amerikanischen Macho-Helden — sie alle rührten meine Mädchenseele nicht an. So geriet ich gar nicht erst in Versuchung, ein Bild des Traummannes von der Leinwand herunter in mein Leben zu tragen; die Männer waren allesamt zu schief geraten, um glaubhaft und begehrenswert zu sein.

So boten sich mir damals die Kinomenschen: Die Frauen harmlos, niedlich bis dümmlich oder dann — wenn man ihnen eine gewisse Intelligenz zugestand — durch Liebesentzug verhärtet und verklemmt, die Männer fast ausschliesslich eine üble Mischung von G. I-Boys, Spartakus und «Sentimental Lover», Männer, die andauernd knappe und vernünftige Befehle ausgaben und auch in der Stunde des Todes die markigen Dialogsätze nicht lassen konnten. Ihr Hommage an die Frauen erschöpfte sich darin, dass sie sich ab und zu mal für sie prügelten oder sie mit zusammengepressten Lippen auf den Mund küssten.

Dass die Frauen wiederum in den für den Mann angehenden lebenswichtigen Bereichen, nämlich Beruf (der zu dieser Zeit im amerikanischen Film immer auch Berufung war) und Krieg, nichts zu suchen haben, wurde einem im Kino deutlicher als anderswo mitgeteilt. Da durften sie höchstens Mitgefühl mimen und den Mann nach vollbrachter Tat mit einem freundlichen Gesicht empfangen, zu den grossen Entscheidungen musste sich der Mann, ganz klar, allein durchringen. Der Schlüsselsatz lautete damals: «Honey, you know that I love you but the world needs me more than you do!» Berufstätige Frauen wurden im Gegensatz dazu fast durchweg als frustrierte Frauen hingestellt, die halt für den fehlenden Lebenspartner kompensieren mussten. Auch dies ist mir damals, als ich selbst noch vagen Heirats- und Kinderträumen nachhing, schon unangenehm aufgefallen. (Ist es bloss ein Missgriff, wenn Sydney Lumet noch 1976 in seinem Film Network eine beruflich erfolgreiche Frau als «workaholic» darstellt, deren Preis für eine Karriere Orgasmusschwierigkeiten sind? Ich sehe es als Symptom, dass im Film immer wieder erwähnt wurde, dass sie zur «Liebe nicht fähig» sei.)

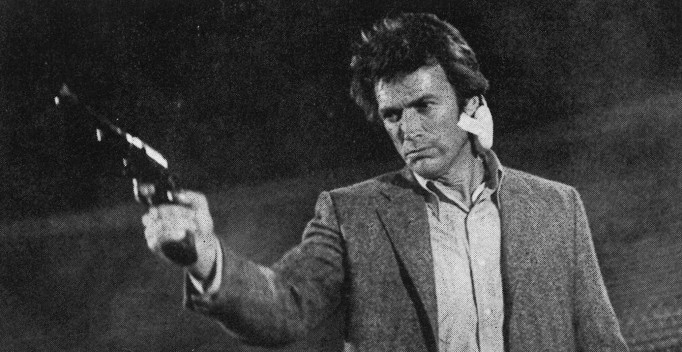

Mit der Flut von Kriegsfilmen aus Amerika, die uns noch lange nach dem 2. Weltkrieg und dem Koreakrieg überschwemmte, ging ein für die Frau unantastbares Mythos der Männersolidarität über die Leinwand. Es war schwer, sich so viel vorgezeigter Kameradentreue unter dem Bomben-und Kugelhagel zu widersetzen. Auch ich begann ernstlich zu glauben, dass nur Männer untereinander wirklich solidarisch sein konnten. Was allerdings einer baldigen Distanzierung half: In diesen Filmen wurde ein gerechtfertigte* Totschiessen von Gelbhäutigen und Uniformierten germanischen Ursprungs ebenso leidenschaftlich propagiert wie die permanente Aufopferung für die Kriegskameraden. Damit ging alles irgendwie auf: Der Krieg, der schmutzige, wurde sanktioniert und verherrlicht, so halt auch das tadellose menschliche Verhalten der G. I.’s untereinander und dem Feind gegenüber. Die elendblöde Glorifizierung der Kriegs-kameraderie disqualifizierte sich von selbst durch die gefährlich-dumme Zweiteilung der Welt in Gute, sprich Amerikaner, und Böse, sprich Faschisten und später Kommunisten. Die Ideologie war allgemein zu verfahren, als dass die Schilderung von Männermut und Männertreue nicht automatisch zur Schnulze ausartete. Die direkte Fortsetzung davon sind heute die James-Bond-Filme, die Heldenepen der «grossen Einsamen» Clint Eastwood und Charles Bronson, wo sich zum Tötungsfreipass für massenweise herumkriechende Schlitzäugige und renitente Nigger und zur Männerbund-Ideologie noch das arrogante Konsumieren ehrfürchtiger und liebesbereiter weiblicher Dummchen hinzugesellt hat. Auch die letztgenannten Männer ärgern mich heute im Kino nicht: sie sind zu brutal und reaktionär, als dass ich mich durch ihre Einstellung zu Frauen bedroht fühlen könnte.

New Hollywood: Unter Ausschluss der Weiblichkeit

Aber dann, in den späten sechziger Jahren, vollzog sich im amerikanischen Kino die grosse Wende und seither habe ich apropos Männerstars nichts mehr zu lachen. Der Vietnamkrieg und der schon hinreichend zitierte ausgeträumte amerikanische Traum hatten den Kriegs- und Westernhelden auf der Leinwand den Rest gegeben. An ihrer Stelle kamen nun Männer, die sich gar nicht mehr virilistisch gebärdeten, die nicht mehr mit dem Pfadfinderabzeichen auf der Brust herumliefen, sondern denen die Desillusion und die Trauer im Gesicht geschrieben stand. Es sind keine John-Wayne-Protzfiguren mehr, die mehr Belustigung denn Bewunderung hervorrufen, sondern feinfühlige, zartbesaitete, selbstironische und in ihrer Verletzbarkeit liebenswerte Männer: Peter Fonda, AI Pacino, Gene Hackman, Jack Nicholson, Elliott Gould, Dustin Hoffman, Roberto De Niro, George Segal und andere mehr.

Ich glaube, dass sie im Leben so sind wie in den Rollen, die sie spielen. Ich glaube sie zu kennen, sie sind mir so nahe, dass ich sehnsüchtig werde, sie kommen in meinen Träumen vor, ich gehe süchtig in ihre Filme. Nun sind sie da, die begehrenswerten Männer, aber was ist geschehen? Sie brauchen keine Frauen mehr! Just in dem Augenblick, als sich nach so viel Bewusstseinsprozessen das Image der Frau zu verbessern begann, als sie in der Achtung der Männer und ihrer eigenen gestiegen ist und sich gleichzeitig das Kino in Hollywood zu vermenschlichen begann, hat man die Frau aus den neuen Filmen verbannt. Für die Frau mit dem menschlichen Antlitz scheint kein Platz zu sein. Die Strafe für ihre Emanzipationsbestrebungen ist, dass man sie einfach weglässt. Die Männer trifft nicht einmal mehr der Vorwurf der Misogynie, denn wenn sie früher wenigstens noch Dauer-Heimchen-am-Herde oder männermordendes Weibsbild war, so ist sie heute nicht einmal mehr das: sie wird zwar nicht mehr zum zweitklassigen Menschen abgestempelt, dafür ist sie eine Randfigur geworden, eine Episode, ein Zwischenhalt auf den langen Reisen der Männer zu zweit.

Die neuen Männerfreundschaftsfilme erfüllen mich mit Wehmut: Hier möchte ich am liebsten dabei sein, denn die Männer sind nicht mehr Anhänger eines fade gewordenen Systems, die blind seine Regeln einhalten und Kriegsspiele spielen, sondern befinden sich wie die Frauen am Rande der in; Frage gestellten Gesellschaft. Es sind Gesetzesbrecher, Ausgeflippte, Desillusionierte, Landstreicher und Desperados. Sie sind meist auf der Flucht, auf einer Reise, auf einer gemeinsamen Mission und konsumieren Frauen nur so nebenbei, so wie man einen Hamburger in einem Lokal entlang der Autobahn verspeist. Man hält sich kurz bei einer Frau auf, aber eigentlich nur, um klar zu erkennen, dass man sehr bald wieder weiter will. Die Frauen sind zu regelrechten «Strassenmädchen» geworden. In Easy Rider haben für Peter Fonda und Dennis Hopper ein erquickendes Bad mit nackten Mädchen (und später noch ein Beischlaf) denselben Stellenwert wie eine Mahlzeit bei der Landkommune, der Joint am Lagerfeuer, der Umzug des Mardi Gras.

Die Schönheit dieser Erlebnisse liegt in ihrer Kurzlebigkeit; es ist die Philosophie der kurzen, guten Augenblicke bei der eine achtlose Zärtlichkeit Frauen gegenüber zum Ausdruck kommt. Frauen als ständige Begleiterinnen würden nur stören. Vom Augenblick der Versicherung Hopper’s «It’s cool, man» an bis zu der traurigen Einsicht: «We blew it, buddy» liegt einzig die Freundschaft zweier Männer und ihre Liebesgeschichte mit einem Land, das zu suchen sie auszogen und das sie nicht finden konnten. (Einmal, in The Rain People begibt sich auch eine Frau, allerdings allein, auf eine Reise, um über sich nachzudenken. Diese Reise endet mit Demütigung, mit Vergewaltigung. Die Welt der Frau ist eingeschränkt, eingeschränkt auch das Schicksal das ihr darin widerfährt.)

Die schrecklich-schöne Geschichte zweier Männer in Easy Rider ist seither in vielen Abwandlungen wiederholt worden: Die Ausschaltung der Frau hat Schule gemacht. In der Sehnsucht nach einer heilen Welt und in der Abkehr von der Gesellschaft, mit welcher eine Auseinandersetzung zu mühsam geworden ist, hat man sich auch von ihr abgewendet. Auch der Umgang mit ihr ist zu schwierig geworden. Die Männer der neuen Hollywoodfilme sind keine arroganten Frauenhelden mehr, sondern verunsicherte Menschen, die Liebe, Trost und Anlehnung bei ihren Geschlechtsgenossen suchen. Der «sichere Hafen» ist nun nicht mehr die Ehe, diese angezweifelte Institution, sondern die Freundschaft mit einem Mann, Die Männer gehen liebevoll miteinander um, stützen sich gegenseitig. In California Split werden George Segal und Elliott Gould nach einem Pokerspiel und einer Schlägerei bald unzertrennlich. Die Lust am Spiel verbindet sie, gemeinsam gehen sie zum Rennen, gemeinsam besuchen sie zuletzt Frauen. Als Segal einmal allein zu einer Frau geht (auch sie ein «Freudenmädchen») scheitert sein Liebesversuch kläglich. Man merkt ihm deutlich seine Erleichterung an, als er Gould bald darauf wiedertrifft: nun befindet er sich wieder auf sicherem, gefahrlosem Boden. Die Frau darf hier nicht einmal mehr Genussfittel sein: die Gamblerstadt Reno hat sie ersetzt.

In Midnight Cowboy und Dog Day Afternoon Übernehmen John Voight und AI Pacino zudem noch die Mutterrolle. Voight trägt den todkranken Dustin Hoffman wie ein Kind in den Bus zur Fahrt ins gelobte Land Florida, Pacino bringt den zögernden, gequälten John Cazales wie einen kleinen Buben abwechslungsweise mit rührenden Versprechungen und gut gemeinten Drohungen über die Runden. Den verzweifelten Banküberfall macht er für einen Mann, seinen Geliebten, während die Ehefrau und seine Kinder, die er sich während der Belagerung der Bank mit telefonischen Beschwörungen vom Leib halten muss, schon weit hinter ihm liegen. Seine ganzen Hoffnungen, seine Anstrengungen, seine zärtlichen Gefühle liegen bei einem Mann, dessen Liebe er mit dem erbeuteten Geld sichern will. (Es macht mich traurig, dass eine der ergreifendsten Liebesgeschichten im Kino sich ausgerechnet zwischen zwei Männern abspielt.)

In Five Easy Pieces beginnt lack Nicholson seine Reise nach Oregon zwar in Begleitung einer Frau, aber nur weil sich die aufsässig-vulgäre Kellnerin (Karen Black) ihm aufgedrängt hat. Sie rührt ihn höchstens noch durch ihre hilflose Beschränktheit. (Wenn ich den Widerwillen auf lack Nicholson’s Gesicht sehe, mit dem er während der Autofahrt dem Schlagerträllern von Karen Black zuhört, dann ist mein Gehirn schon so gewaschen, dass meine Sympathien ganz auf seiner Seite sind und ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass auch ein Mann so ennervierend sein könnte.) In seinem Elternhaus angelangt, löst sich Nicholson’s verächtliche Lustigkeit auf. Endlich weint er, über sich und sein ratloses Leben. Er weint vor einem Mann, seinem stummen, gelähmten Vater. Später gelingt ihm der endgültige Ausbruch, an einer Tankstelle kann er sich endlich von seiner lästigen Freundin befreien. In einer unendlich verächtlichen Geste (obwohl er es gut meint) hinterlässt er ihr Geld und Auto und fährt frierend in einem Lastwagen davon.

Für Liebesgeschichten zwischen Männern und Frauen ist kein Platz mehr. Die herkömmlichen Liebesgeschichten in der traditionellen Rollenverteilung sind zu simpel geworden, als dass man sich mit solchen noch exponieren möchte. «Moderne» Liebesgeschichten, solche, in denen Männer sorglos und freundschaftlich mit Frauen verkehren, scheinen noch nicht möglich. Filme über Frauenfreundschaften gibt es auch nicht, weil die Welt der Frauen zu wenig attraktiv scheint. Die Welt, die heute in Amerika neben den Roadfilmen mit Vorliebe dargestellt wird, diejenige der Politik, der Mafia, der Polizei, ist eine Welt, in welcher keine Frauen vorkommen. Die Männer, die sich in ihr bewegen, sind Männer ohne Frauen.

Die neuen Hollywoodfilme bilden eine Welt ab, die der realen Welt zum Verwechseln ähnlich ist. Der Realismus ist manchmal beängstigend. Wenn Scorsese in Alice doesn’t live here anymore einen Autounfall inszeniert, dann wird einem, durch die Echtheit der Bewegung, mit der die Frau neben dem Lastwagen sich übergibt, so schlecht wie es einem bisher nur in wirklich erlebten Unfällen wurde. Der «cold turkey» des in die Heroinsucht getriebenen Gene Hackman in French Connection II ist bis in die kleinsten Gesten und Reaktionen so wahrheitsgetreu dargestellt, dass man erschrickt, weil man für einen Augenblick gar nicht fassen kann, dass der Mann dort oben auf der Leinwand gar nicht wirklich süchtig ist, sondern dies nur spielt. Aber dieser, auf manchen Ebenen fast brutale Realismus, der die winzigsten Regungen des Menschen ausleuchtet, der keine alltäglichen falschen Bewegungen auslässt, weicht der Darstellung schwierig gewordener Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Rassen, verschiedener Klassen und eben auch verschiedenen Geschlechts aus. Lediglich das Moment des «Eskapismus» wird genau geschildert, die Abkehr der Filmfiguren von schal gewordenen Werten und Institutionen. Klassenkampf, Rassenprobleme und auch die geänderte Einstellung zum weiblichen Geschlecht werden ausgelassen zugunsten der Schilderung einer einzig grossen Sehnsucht nach einem Amerika, das die Liebe wieder verdient. Es scheint, dass nur das Zusammenhalten der Männer unter sich den gewöhnlichen Schrecken einer gewalttätigen Gesellschaft mildern kann. Beziehungen zu Frauen hingegen bringen Komplikationen mit sich, die unangenehm an durchschaute Gefühlsmechanismen erinnern und die Entwicklung einer wahrhaftigen Liebesgeschichte stören würden. Im Verlangen nach unbelasteter Emotionalität wenden sich die Männer von den Frauen ab; sie gehen ab durch die Mitte.

Zwei Nachträge

Wenn ich mit meinem Freund ins Kino gehe, dann begeistern wir uns zusammen an diesen Filmen, wir finden die Männer gleich liebenswert. Aber urplötzlich fühle ich mich allein: Mein Freund erlebt dort auf der Leinwand immer auch ein Stück von sich, er kann sich identifizieren, seine eigenen Männerfreundschaften bestärken. Ich hingegen muss mir sagen, dass die Männer dort oben, die mir so gefallen; indirekt gar nichts von mir wissen wollen. Ihre Verweigerung aller weiblichen «Buddies» lässt in mir den heftigen Wunsch wach werden, sie möchten doch mich, und damit alle Frauen, einmal in ihren Kreis aufnehmen. Ich wünsche mir dann, dass nur einmal das sorglose Herumziehen von Männern mit Frauen — das ich doch aus meinem eigenen Leben — jenseits von sexuellen Komplikationen, Eifersuchten und angestrengter Rollenverteilung — genau kenne, in einem Film ebenso anrührend dargestellt werde. Dass ich dies nie zu sehen bekomme, macht mich traurig.

Ferner wünsche ich mir, wenn sich schon nichts ändern lässt, dass mich das Kino nicht mehr so intrigieren möge, dass ich beim Hinschauen nicht immer so hin und hergerissen werde, dass das Kino wieder den Stellenwert in meinem Leben bekäme, den ihm Lou Reed in einem Lied gibt: «Just a perfect day, feeding animals in the park, and later a m o v i e t o o and then home, just a perfect day...» Dann wäre ich mit dem Kino wieder versöhnt.