Rocky, einer der erfolgreichsten amerikanischen Filme der letzten Jahre, erzählt die Geschichte eines drittklassigen Boxers, der zum gefeierten Star aufsteigt, weil er die Chance seines Lebens - einen Kampf gegen den Weltmeister - zu nutzen weiss. Rocky wurde von seinen Produzenten Robert Chartoff und Irwin Winkler als «Hymne auf den Optimismus der beginnenden Carter-Ära» angekündigt - dass der naive Herumtreiber während den Vorbereitungen auf den grossen Kampf zur auf rohes Fleisch eindreschenden Bestie verkommt, war für die beiden erfolgreichsten Hollywood-Produzenten der siebziger Jahre kein Grund, an der Heldengeschichte über das wiedergefundene amerikanische Selbstvertrauen zu zweifeln. Entscheidend war für sie nur, dass der Film von einem erzählt, der sich nach oben boxt, der den amerikanischen Traum verwirklicht. Dazu passte auch die märchenhafte Geschichte des Drehbuchautors und Hauptdarstellers Sylvester Stallone - er ist über Nacht weltberühmt geworden - dazu passt schliesslich, als erste Krönung gewissermassen des neuen Bewusstseins, der Oscar für den besten Film des Jahres 1976.

Der Einzelne - der kleine Mann - der sich nicht einschüchtern lässt, der auch dann noch mutig bleibt, wenn ihm eine Sache, hinter der er her ist, über den Kopf zu wachsen droht, war der Held einer anderen Hymne auf die neue Zeit: vielmehr als das miese politische Geschäft interessierten Alan J. Pakula und die Hauptdarsteller Robert Redford und Dustin Hoffmann in All the President’s Men» die Arbeit der beiden Reporter der «Washington Post». Robert Redford erklärte: «Das war für mich auch eine Art ‚David und Goliath’-Geschichte. Wie kamen die beiden dazu, das zu tun, woran sonst niemand dachte? Warum besorgten das nicht die berühmten politischen Reporter, die journalistischen Stars? Wie kamen diese beiden so gut wie unbekannten Reporter dazu, mit ihrer Geschichte die Macht in diesem Land zu stürzen?» Und Pakula meinte:

Schliesslich handelt unsere Geschichte vom ältesten amerikanischen Thema: von der Macht des Einzelnen; und sie ereignete sich gerade zu einem Zeitpunkt, da wir dabei waren, den Glauben an diese Macht zu verlieren.

Hollywood hat immer wieder ganz direkt reagiert auf Ereignisse, die Amerika bewegen - seine Filme schreiben die monumentale, in ihren ständigen Verirrungen, Wiederholungen und Fluchtversuchen in Träume gleichermassen erregende und ermüdende Leidensgeschichte Amerikas. Rührende Aufrichtigkeit, Selbstherrlichkeit und Arroganz, Selbstmitleid und Angst leiten, je nach der Lage der Nation, diese Geschichtsschreibung. Sie ist populär gehalten, dem Bestseller näher als der ernsthaften Forschungsarbeit, gern verfällt sie der blossen Stimmungsmalerei, ungern erleuchtet sie Hintergründe, verdeutlicht sie Zusammenhänge, die in der Wirklichkeit oft verwischt sind. Oft vereinfacht sie das, was sie beschreibt, und was sie ja vorgibt, in der Wirklichkeit zu finden, so sehr, dass die Erzählung unglaubwürdig wird oder einseitig oder einfach falsch. Das alles hat aber weniger zu tun mit einer bewussten Geschichtsverfälschung - damit hat es wohl auch zu tun - sondern vielmehr mit einem unerschütterlichen Glauben an alles Amerikanische, an diese grossen, allzu grossen Ideen von Freiheit und Abenteuer.

Die Geschichtsschreiber in Hollywood vertreten durchwegs einen amerikanischen Standpunkt, ihre Kritik oder Bissigkeit -selbst jene von Robert Altman, dem in Europa am meisten akzeptierten neueren amerikanischen Regisseur - geht nie so weit, dass man ihnen unamerikanisches Verhalten vorwerfen könnte. Sie setzen sich, das ist eine Selbstverständlichkeit, ein für die Interessen Amerikas - in guten wie in schlechten Zeiten. Linke gibt es, so scheint es wenigstens, in Hollywood keine, oder anders gesagt, Linke schweigen besser in Hollywood. (Erstaunlich, ja fast unbegreiflich, wie sich Lillian Hellman in ihrem 1976, am Ende der Nixon-Ära erschienenen Buch über die McCarthy-Zeit - «Scoundrel Time», Die Zeit der Schurken, Verlag Neue Kritik, Frankfurt 1979 - während der sie selber unamerikanischer Umtriebe verdächtigt wurde, mehr als einmal von den Kommunisten distanziert und ihre amerikanischen Eigenschaften hervorhebt. Erstaunlich auch, wie sie die Zeit, die sie beschreibt, nicht analysiert, sondern dazu braucht, ein besonders dramatisches Kapitel aus ihrer Biographie zu erzählen.)

Reagieren auf Ereignisse, die Amerika bewegen, das heisst für Hollywood, Geschichten erzählen überaussergewöhnliche Menschen, nicht vom Ereignis an und für sich reden, sondern von den Menschen, die davon betroffen sind. Hollywood drückt sich um klare politische Aussagen, wo es nur kann, es macht unpolitische Filme - nach Michael Cimino ist The Deer Hunter kein Vietnamfilm, nach Martin Ritt Normet Rae kein Gewerkschaftsfilm. Das sind nicht nur faule Ausreden.

Hollywood will - kann - gar keine Filme machen, die sich kritisch mit der amerikanischen Politik auseinandersetzen. Würde es dies tun, würde es gegen sich selber arbeiten. Denn einerseits ist Politik, wenn man es mit ihr ernst meint, nichts, womit sich im Kino Geld verdienen lässt, und andererseits hat Hollywood stets von der amerikanischen Politik profitiert, ganz besonders nach dem 2. Weltkrieg. Seine Macht auf dem internationalen Filmmarkt hat es sich nur mit der Hilfe der Regierung festigen können.

Thomas H. Guback:

Die amerikanische Filmexpansion war Teil einer allgemeinen amerikanischen Expansion: wer amerikanische Finanzhilfe entgegennahm - und dies war nach 1946 bei nicht wenigen Ländern der Fall - hatte auch amerikanische Filme zu akzeptieren. 1959 wurde zwischen Amerika und Italien ein Vertrag ausgehandelt, in dem u. a. steht:,Die Vertreter der italienischen Filmindustrie verpflichten sich, gegenüber den zuständigen Behörden der italienischen Regierung alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass es keine Änderungen der italienischen Filmgesetzgebung gibt, die, direkt oder indirekt, die Tätigkeit der Mitgliedgesellschaften der Motion Picture Export Association of America in Italien beeinträchtigen könnte.’ (Hollywood-Imperialismus in Europa, Filmkritik U/1968.)

Es ist kaum anzunehmen, dass die Amerikaner bei ihrer Entwicklungshilfe in der Dritten Welt anders vorgingen, was dort wohl noch einfacher war, weil es in vielen Ländern der Dritten Welt noch keine eigene Filmproduktion gab.

Die Unterstützung Washingtons bei der Schaffung von Filmkolonien in aller Welt hatte zur Folge, dass man in Hollywood der Politik gegenüber vorsichtig wurde. Washington geniesst in Hollywood zwar kein allzu grosses Vertrauen -man hat dort die verschiedenen Versuche Washingtons, die Filmindustrie unter Kontrolle zu bringen, nicht so rasch vergessen, das Verbot etwa von deutschlandfeindlichen Filmen in den ersten Kriegsjahren oder die «Schwarzen Listen» in den vierziger und fünfziger Jahren. Hollywood ist nicht die PR-Abteilung des Weissen Hauses, wenn es sie doch einmal wird, dann, weil seine Produzenten es so wollen.

Die Zurückhaltung Hollywoods bei politischen Themen hat aber noch andere Gründe: man glaubt dort, mehr sogar als anderswo, dass die amerikanische Lebensart vorbildlich sei, dass Amerika in der Welt eine Führerrolle zu spielen habe, dass in der Welt vieles besserginge, wenn sie mehr so wäre, wie Amerika ist. (Das tönt nun zynischer, als es gemeint ist. Ich weigere mich zwar, diese arrogante amerikanische Haltung zu akzeptieren, glaube aber, dass man über Amerika, also auch über Hollywood, nur reden kann, wenn man sie einfach einmal, möglichst ohne Emotionen, zur Kenntnis nimmt.) Diese Überzeugung zwingt Hollywood recht oft zu Kurswechseln - während es unter Nixon die schaurigsten Bilder des drohenden Weltuntergangs schuf, nahm es das offene Lachen Jimmy Carters als Zeichen für eine neue Zeit, für das neue amerikanische Selbstvertrauen.

Hollywood verteidigt Amerika. Die harten Kämpfe um ein bisschen Freiheit, um ein Leben, das auch lebenswert ist, die es noch und noch beschreibt, sind keine Kritik an der amerikanischen Lebensart, sondern vielmehr Beweise, dass es immer wieder solche gibt oder geben könnte, die diese gegen alle schlechten Einflüsse verteidigen. Die Figuren in den Hollywood-Filmen wollen eigentlich nie etwas anderes werden als gute Amerikaner.

Ich glaube nicht, dass Martin Ritt - wie Lillian Hellman ein während der McCarthy-Zeit Verfolgter - mit Norma Rae ein Arbeitermärchen erzählen oder einen Propagandafilm für die Gewerkschaften machen wollte, Norma Rae ist, aus amerikanischer Sicht, ein durchaus ehrlicher Film. Norma tut eben nur, was jeder richtige Amerikaner tun würde.

Während das Land kaum mehr zu regieren ist und seine Unfähigkeit, die alltäglichsten Probleme zu lösen mit falscher Nostalgie - das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - und gigantischen Zukunftsvisionen - die Weltraumforschung - verdeckt, während der Einzelne, wenn er nicht von einer starken Interessengruppe unterstützt wird, überhaupt keine Chance mehr hat, gibt ihm Hollywood, auch wenn er im schlimmsten Dreck ist oder in grösster Not, wieder eine Chance - Hollywood ist ein Zentrum der moralischen Aufrüstung.

Die Filme Hollywoods, nicht nur jene der letzten zehn Jahre, lassen sich aufteilen in Themenblöcke. Waren diese früher noch vermehrt an ein bestimmtes Genre oder ein bestimmtes Studio gebunden, so erfassen sie heute meistens die ganze Produktion Hollywoods. Man hat diese Konzentration auf Themen verächtlich Mode wellen genannt und damit gemeint, dass Hollywood, wenn es wieder einmal etwas Neues gefunden habe, dieses so lange ausquetsche, bis es etwas anderes gefunden habe oder bis es damit das Publikum ermüde. Das mag sein - viel entscheidender jedoch ist, was für Themen zu welcher Zeit ausgewählt werden. Diese Wahl richtet sich nicht nur nach kommerziellen Überlegungen, sondern auch und vielleicht sogar in erster Linie nach dem inneramerikanischen Klima: es ist alles andere als ein Zufall, dass während der Nixon-Ära Katastrophen-Filme, und dass während der Carter-Ära Disco-Filme entstanden. Die Themen, die Hollywood auswählt, haben ganz zuvorderst mit dem zu tun, was Amerika beschäftigt oder bedrückt. (Das ist es denn auch, was das Kino der Amerikaner für uns manchmal so unerträglich macht, dass uns da nicht nur mit den raffiniertesten Mitteln Filme aufgedrängt werden - wer hat schon Jaws nicht gesehen - sondern damit auch gleich ein ganzer Haufen Probleme, die uns vielleicht gar nicht interessieren. Zum Hollywood-Imperialismus gehört eben auch, dass wir anfangen, «amerikanisch» zu denken.)

Hollywood versteht es, das, was in der amerikanischen Seele vorgeht, unerhört rasch zu verarbeiten, es kennt, das muss man ihm lassen, sein Publikum nicht schlecht. Das kann soweit gehen, dass es sich um ein Ereignis kümmert, bevor dieses richtig passiert ist. Robert Redford etwa plante All the President’s Men zu einer Zeit, da die beiden Journalisten von der «Washington Post» ihre Arbeit noch nicht ganz abgeschlossen hatten. Gleiches geschah bei The China Syndrom, der vor Harrisburg und somit noch mehr als Katastrophen-Film gedreht wurde, mit einer Geschichte jedoch, die im Bereich des Möglichen lag.

Jimmy Carters Geschichte ist wie jene von Sylvester Stallone -wie dieser ist er über Nacht weltberühmt geworden. Für Hollywood kam er wie gerufen, sein Optimismus und seine mutigen Versprechen entsprachen den Ideen der Filmproduzenten. Endlich konnten sie wieder herzzerreissende Geschichten auf die Leinwand bringen, grosse Gefühle und grosse Worte, endlich durfte das, was sie erzählten, wieder schön sein, einfach schön und romantisch und vielleicht ein bisschen traurig. Endlich konnten sie wieder Figuren erfinden, vor denen das Publikum nicht Angst hat, die es bewundern kann ohne sich dabei heimlich zu schämen - echte Vorbilder. Zusammen mit Jimmy Carter führte Hollywood die Amerikaner weg von den Katastrophen und den schlechten Erinnerungen, versuchte es, sie wieder mutig zu machen, wieder sich selber zu sein, zeigte es ihnen Wege, die lange nicht mehr gepflegt wurden: die Wege nach Hause. Der Hollywood-Film wurde zum Heimatfilm.

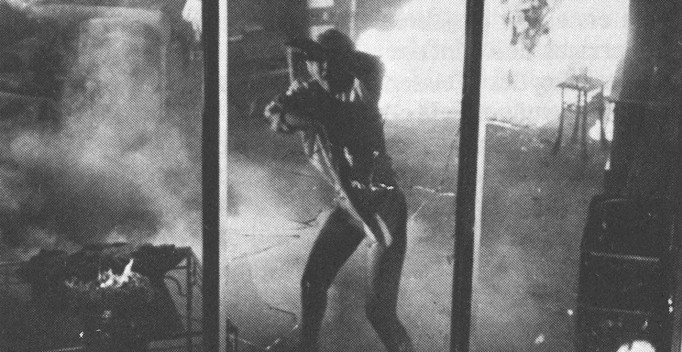

Deutlichster Ausdruck dafür waren, wie könnte es anders sein, die Vietnamfilme, deren Hauptthema ja nicht der Krieg selber war, sondern die Zeit nach dem Krieg. Coming Home, Dog Soldiers, Rolling Thunder und The Deer Hunter -alle erzählen sie Heimkehrergeschichten, Geschichten von physischen und psychischen Krüppeln. Es ist alles andere als überraschend, dass eines der neuen wichtigen Themen Hollywoods gerade Vietnam ist. Jetzt, da der Krieg abgeschlossen ist und im Weissen Haus einer sitzt, der damit nichts zu tun hatte, kann sich Hollywood endlich denen widmen, von denen es schon immer gern erzählte: den kaputten Söhnen Amerikas; den rauhen, aber aufrechten Burschen, die draussen in der bösen Welt ihre Unschuld verloren haben. Hollywood zeigt nicht, wie eine Armee Völkermord betreibt, sondern beschreibt die Grausamkeit und die Brutalität, der die amerikanischen Soldaten ausgeliefert sind. Der Feind, der Vietcong, erscheint als züngelnde Schlange - das Bauernmädchen in Go Tell the Spartans - oder als mörderische Bestie. Vietnam ist die Hölle, Amerika das verlorene Paradies.

Hollywoods Vietnamfilme, und ganz besonders The Deer Hunter, erinnern an klassische amerikanische Western. Wie Westerner brechen die jungen Männer in Michael Ciminos Film auf, um eine grosse Aufgabe zu lösen, wie Westerner kommen sie nach langer Zeit wieder zurück, müde und gezeichnet von ihren Erfahrungen, aber doch irgendwie stolz darauf, das getan zu haben, was sie tun mussten. Sie sind wie die Männer in den Filmen von John Ford, sie reden nicht viel und handeln entschlossen, was sie bedrückt, behalten sie für sich, ihren Schmerz tragen sie lange stumm mit sich herum. The Deer Hunter ist The Searchers viel näher als den Aussagen amerikanischer Soldaten vor dem Russell-Tribunal.

John Wayne, der Hauptdarsteller im Film von John Ford, hat The Green Berets gedreht - das kann ich ihm, auch wenn ich ihn irgendwie verehre, einfach nicht verzeihen, weil’s zu sehr mit meiner eigenen Geschichte zu tun hat, mit meinem kleinen Vietnam im Berner Capitol, mit dem Versuch, die Premiere von Waynes Film zu stören. Am 9. April dieses Jahres trat John Wayne zum letzten Mal öffentlich auf, er war dabei, als Jane Fonda, John Voight und Michael Cimino Oscars bekamen für Vietnamfilme: das alte und das junge Hollywood begegneten sich, amerikanische Einigkeit wurde demonstriert. Ob sich Jimmy Carter die Übertragung im Fernsehen angeschaut hat?

Amerika nach Vietnam, Nixon und Watergate - auffallend ist, dass viele Hollywood-Filme der letzten Jahre gar nicht in dieser Zeit spielen, sondern früher, zum Teil viel früher -was aber nicht nur eine in Amerika zu beobachtende Tendenz ist - oder in näherer oder ferner Zukunft. Die Beschäftigung mit der Gegenwart findet oft über Umwege statt.

Auffallend ist auch, wie einige Regisseure - nicht die unwichtigsten - jenes Hollywoods, das man das neue nennt, das klassische amerikanische Kino wiederentdeckt haben. Vor zehn oder noch weniger Jahren wäre das unmöglich gewesen, damals hatten die jungen Regisseure, so schien es wenigstens, noch eine kritische Distanz zum klassischen Hollywood. Auch jene Filme, die den alten nachempfunden waren - The Last Picture Show, American Graffiti - blieben nicht blosse Zitate, die Hoffnungslosigkeit von Bogdanovich’s Film, die schmerzliche Sehnsucht seiner Figuren nach ein bisschen Liebe, hätte sich in den fünfziger Jahren kaum jemand so bedrückend darzustellen gewagt, jedenfalls nicht in Filmen, in denen sich die «offizielle» Haltung Hollywoods äusserte. Ähnliches gilt für den Film von George Lucas, der am Schluss kurz darauf hinweist, wo das unbeschwerte Leben einiger seiner Figuren endete: weit entfernt von der Heimat, in Korea. Dieser Hinweis wäre vor zwanzig Jahren niemals akzeptiert worden, weder von den Produzenten in Hollywood noch vom Publikum.

Nichts anderes als ein Zitat hingegen ist Martin Scorseses New York, New York, den der Regisseur, weil’s halt wirklich nichts anderes dazu zu sagen gibt, ein Hommage an das Hollywood der dreissiger und vierziger Jahre nennt. Während man aber seinen grösstenteils in den alten MGM-Studios gedrehten Film - wenn man will - wirklich als eine Hommage an ein Kino gemessen kann, das einem, grad weil’s so naiv und sentimental war, über manchen Liebeskummer hinweghalf, stellt Star Wars das endgültige Ende dessen dar, was man einmal New Hollywood nannte, oder besser, was man sich unter der Bezeichnung New Hollywood vorstellte. 1970 drehte George Lucas mit THX 1138 einen der stärksten und grausamsten Filme des neuen Hollywoods. Selten wurde die Unmöglichkeit der Liebe in einer von der Technik völlig beherrschten Welt so einfach und doch eindringlich dargestellt. In Star Wars jedoch werden piepsende Roboter zu den treuesten Begleitern der Menschen, fast möchte man sagen, zu den einzigen wirklich anständigen Menschen, denen der Prinz und die Prinzessin begegnen. Der Film, so der Regisseur, biete der Jugend eine üppige Phantasiewelt, «ähnlich wie wir sie in unserer Jugend in den grossen Piraten-und Westernfilmen fanden, die heute leider nicht mehr gedreht werden.» Aber dieses mit den modernsten filmtechnischen Mitteln hergestellte Zelluloidwunder - ein Film, so die Pressemappe der 20th Century Fox, «ohne Aussage» - erzählt ein Märchen, das man den Kindern nicht weitererzählen sollte: Star Wars ist ein Denkmal für die Technik, für den Fortschritt, wie man dem auch sagt - aufgestellt zu einer Zeit, da sich viele, herausgefordert etwa durch den Bau von Atomkraftwerken, erstmals ernsthaft Gedanken darüber zu machen begannen, wohin die rasante technische Entwicklung die Menschheit führen werde.

Was mit diesen Rückgriffen auf alte Kinoformen und diesen Rückblicken auf eine Zeit, als die Amerikaner die Welt noch mit Coca Cola und Lucky Strike beeindrucken konnten, auch gemeint ist - und was eben ganz direkt mit diesem wiedergefundenen Selbstvertrauen in der Carter-Aera zu tun hat -zeigt sich mit aller Deutlichkeit in John Carpenters Elvis -einem Propagandafilm für die amerikanische Lebensart.

Der Film, von dem die Werbung sagt, er erzähle die Lebensgeschichte von Elvis, hört 1969 auf, nach dem erfolgreichen Comeback des Sängers in Las Vegas. Am Schluss verlässt das Publikum den Kinosaal mit dem Bild eines strahlenden, schon fast gottähnlichen Stars - kein Wort und kein Bild von der Einsamkeit und dem Unglück des Sängers, die auf Fotos des wirklichen Elvis’ etwa durch die nicht zu übersehende Verfettung deutlich werden. Der Lebensweg des scheuen Jungen aus ärmsten Verhältnissen zum stolzen Besitzer einer riesigen Villa wird mit Klischee-Bildern fixiert, mit Idealbildern der amerikanischen Lebensart: der kleine Junge aus der Gosse wird mit dem Express-Lift des Schicksals bis zum Penthouse des Glücks befördert.

Eine ebenso heile Welt entwirft der Disco-Film Grease. Er beschreibt, wie die Pressemappe meint, «die grosse Zeit des Rock, der weiten langen Röcke, der Pomade und Schmalzlocke, eine Zeit der Unschuld, wie manche meinen, als Politik, Gewalt und Demonstrationen noch nicht in Schulen und Universitäten Einzug gehalten hatten». Kein einziges Problem, das Jugendliche, wenn sie sich verlieben, beschäftigen könnte, wird hier ernsthaft behandelt, die Angst etwa der einen Schülerin vor einer Schwangerschaft erweist sich schlussendlich als unbegründet. John Travolta wird hier verkauft wie Carpenters Elvis - als Waschmittel für die Seele: Hollywoods Feiern für das wiedergefundene amerikanische Selbstvertrauen gerieten ihm mehr und mehr zur nicht ungefährlichen Propaganda für die Sauberkeit - gegen den inneren Schweinehund. Grease und Elvis sind das Ende des Traumes von Woodstock. Bestätigt, in weniger extremer Form zwar, wird dieses Ende auch in den anderen Disco-Filmen. Der befreiende Musik-Rausch von einst wird dosiert, der Raum, in dem er sich entfaltet, verkleinert. Die grossen Musik-Festivals der späten sechziger Jahre fanden unter freiem Himmel statt, jetzt drängen sich die Jugendlichen in künstlich erleuchtete, enge Diskotheken. Und während die Musik von Janis Joplin oder Jimi Hendrix die Zuhörer einst zu wilden, unkontrollierten Bewegungen hinrissen, die in keiner Tanzschule zu lernen waren, verleitet die Disco-Musik höchstens zur einstudierten Pose, zur chicen Kür auf einer kleinen Tanzfläche.

Easy Rider ist nur noch eine Erinnerung. Am Schluss von Martin Scorseses The Last Waltz, der das Abschiedskonzert von «The Band» dokumentiert, zu dem die Musiker ihre Freunde eingeladen haben, erklärt Robbie Robertson, dass das Leben, das sie mit der «Band» nun jahrelang geführt hätten, ein «verdammt unmögliches Leben» gewesen sei. Er meint damit die Tourneen, die Shows auf der Bühne, das Leben in Hotelzimmern, Autos und Flugzeugen - das ständige Unterwegssein. Viele hätten es nicht geschafft, seien daran kaputtgegangen. Auch wenn er ganz direkt von den Tourneen spricht, vom Musikerleben, meint er damit letztlich das Leben überhaupt. Denn die Musiker waren ja nur die bekanntesten Vertreter jener Nachkriegskinder, die sich in der gegenkulturellen Bewegung vereint haben. Die Musiker drückten das Unbehagen und die Sehnsüchte dieser Jugendlichen nur am deutlichsten aus. (Jimi Hendrixs Interpretation etwa von «Star Spangled Banner» am Schluss des Woodstock-Films war ein genauer und erschreckender Kommentar zu Vietnam, aus den verzerrten, heulenden Klängen seiner Gitarre waren der Lärm eines Bombenangriffs und verzweifelte Schreie zu hören.)

Scorseses Film ist nicht nur ein Musikfilm, er hält zugleich schöne und traurige Erinnerungen fest, Erinnerungen an die Experimente mit neuen Lebensformen, an die von Timothy Leary propagierte «Politik der Ekstase», an den bunten Anarchismus von Jerry Rubin und Abbie Hoffman, an die schon fast surrealistische Poesie von Ken Kesey. Erinnerungen an eine Zeit, da viele junge Amerikaner aufbrachen, ihr Land und sich selber zu entdecken.

Scorseses Film weckt schliesslich auch Erinnerungen an jenes amerikanische Kino, zu dem man ganz ohne schlechtes Gewissen stehen konnte, an das Kino, das sich den Verzweifelten, Resignierten und Ausgeflippten widmete: The Rain People, Medium Cool, The King of Marvin Gardens. An ein Kino - die Entwicklung in den letzten Jahren hat es mit aller Deutlichkeit gezeigt - das in Hollywood eigentlich gar nicht möglich ist.

Jimmy Carter ist müde geworden. Er lacht zwar immer noch, aber man nimmt ihm das nicht mehr ganz ab, es sieht jedesmal so aus, als ob er gute Miene zum bösen Spiel machen würde. Seine Sorgen sind zu verstehen, vieles, zu vieles ist schief gelaufen in den letzten Jahren. Der Optimismus ist aufgebraucht, das Selbstvertrauen schon wieder angeschlagen. Hollywood wird sicher bald reagieren.