...die Gedanken und die Empfindungen verhallen wie ein Flötenton im Orkane... Kleist

Endlich weg von der Stadt, von der Bar, von dem Bier, das wir Abend für Abend sinnlos in uns schütten, weil wir glauben, nichts Gescheiteres zu tun zu haben. Endlich weg von der Ungewissheit, wonach es B. ist, von diesem ihrem Kommen und Gehen, wenn’s ihr passt. Ein Armreif und ein Silberring auf dem Nachttisch und ein Buch mit Indianermärchen aus Nordamerika. Trotzdem: Kein Liebeskummer, Erinnerungen wie Seiten eines Buches im Nordwind.

Hinter dem anderen Seeufer steigen Berge steil empor, ihre Spitzen sind schneebedeckt. Die Abendsonne lässt sie aufleuchten. Ein Helikopter brummt über den See und schnellt in den Himmel: Eine lästige Fliege in einem projizierten Lichtbild.

Campari Soda in Ascona. Aber die Seepromenade ist jetzt unbelebt, am Geländer des Schiffstegs turnen keine Kinder wie noch im August. Niemand dreht am Kartenständer vor dem Zigarettenladen.

GENTE. Ein Bericht über den Mörder Pasolinis. Ein Bild des Regisseurs, er hält sich die Hand vor den Mund, zwischen den Fingern klemmt ein Kugelschreiber, die Augen fragen und zweifeln: L’ULTIMA FOTOGRAFIA. Das Bild ist nicht besser, nicht aussagekräftiger als frühere, und dennoch ist es nicht einfach irgendein Bild, sondern - bewusst hervorgehoben durch die Präsentation - eines von Pasolini in Todesnähe. Soll man dem Bild und der Bildlegende trauen, gibt es vielleicht nicht zehn oder noch mehr letzte Photographien? Eine unwichtige Frage eigentlich, weil doch heute jedes Bild von Pasolini ein Bild auch über den Tod ist, über seinen Tod und über das, was dieser Tod bedeutet. Ich habe Pasolinis Leben und Werk rückwärts kennengelernt. Sein Tod stand am Anfang meiner Begegnung mit dem, was er hinterlassen hat.

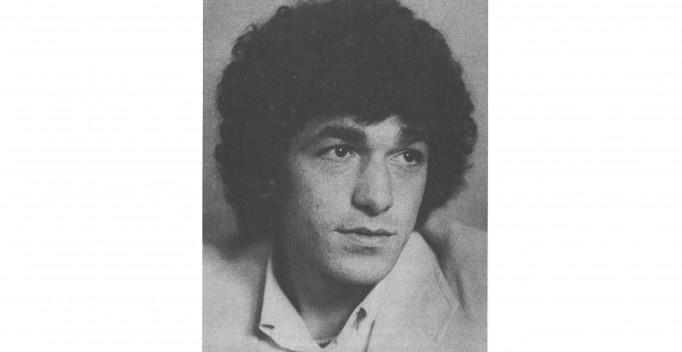

Er habe sich, so liest und hört man, den Tod herbeigewünscht. Das macht mir Angst, dass einer seine eigene Ermordung inszeniert, und dass er als Hauptdarsteller einen Jungen wählt, den er doch eigentlich lieben möchte. Früher, in «Mama Roma», hat er sich einem seinem Mörder ähnlichen Jungen mit grösster Zärtlichkeit genähert. Ettore, der Vorstadtstreuner, zerbricht an der Welt, aber in seinem Gesicht hat Pasolini auch einen starken Stolz gefunden, das Flackern der Rebellion. Hoffnung, die er bei Giuseppe Pelosi nicht mehr fand oder nicht mehr finden wollte.

Ein Bild von Pelosi heute. Daniel sagt: «Er hat auch langsam ein Gesicht bekommen.»

Vor allem bist du sehr nett. Vielleicht nicht gerade im üblichen Sinne. Du kannst auch zierlich und sogar ein wenig mickrig von Statur sein; du kannst in deinem Gesicht schon das Merkmal tragen, das es in späteren Jahren gefährlich nach einer Maske aussehen lassen wird. Doch deine Augen müssen schwarz und glänzend sein, dein Mund ein wenig gross, dein Gesicht ziemlich regelmässig, deine Haare müssen kurz im Nacken und hinter den Ohren sein, dagegen gestehe ich dir ohne weiteres eine schöne Tolle auf der Stirn zu. Sie darf hoch, kriegerisch und vielleicht auch ein bisschen übertrieben und lustig wirken. Es wäre mir ganz lieb, wenn du ein wenig sportlich wärst, also schmalhüftig und mit kräftigen Beinen. (Pasolini, Gennariello, 1975; in: Enzo Siciliano, Pasolini, Leben und Werk, Beltz und Gelberg, Weinheim 1980)

Kühler Herbstabend. Die Nacht vor Vollmond. Allein in Zimmer 114.

Morgenessen auf der Terrasse, die Sonne wirft schon vor dem Mittag lange Schatten. Daniel und ich tauschen Vermutungen aus über die Figuren in dem Drehbuch, wir erfinden Menschen wie der liebe Gott am sechsten Tag der Schöpfung.

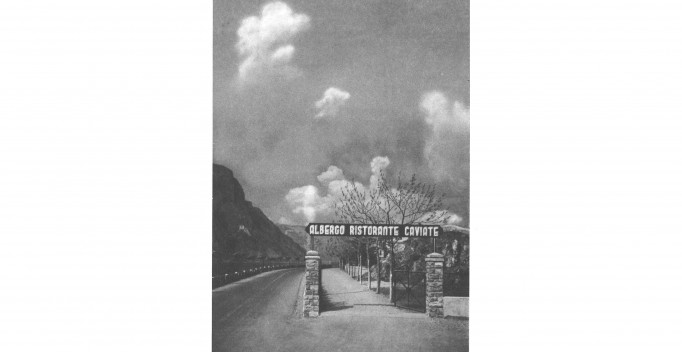

Der Film spielt in einem Hotel. Die Protagonisten sind Joe Malini, ein Zauberkünstler, und Alwin, ein verkrachter Spieler. Gespielt wird unter anderem um Vera, eine ehemalige Prostituierte, mit der Malini umherreist. Mit ihrer Schwester Olga, die einmal Alwins Begleiterin war, hat sie soviel Ähnlichkeit, dass beide die gleiche Person sein könnten oder gar sind. Malini ist eine Art Spielführer, der im Verlauf der Handlung langsam die Kontrolle über seine Marionetten verliert. Für alle anderen Personen ist das Hotel Durchgangsstation in einer Zeit näherkommender Katastrophen, die nicht genau definiert sind. Die Atmosphäre ausserhalb hat etwas Nebliges, Toxisches. Durch diesen Nebel dringen Leute auf der Flucht zu dem Hotel vor, um es zu gegebener Zeit wieder zu verlassen. Am Ende sind Malini, Alwin und Vera/Olga allein. Das Spiel der beiden Männer wird todernst und unheimlich.

Ende der Saison im Grand Hotel. Keine Stimmen aus offenen Fenstern, keine Vorhänge, hinter denen, wenn man hinschaut, rasch ein Gesicht verschwindet. Leises Surren eines Staubsaugers. Ein blonder norwegischer Kellner, ein Bub noch fast, bringt Kaffee. Er sagt, dass nur noch fünf oder sechs Gäste im Hotel wohnen und dass der Speisesaal abends jetzt stiller sei als den Sommer hindurch: Gedecke, die man fein säuberlich auftischt und später ungebraucht wieder abräumt, die Hoffnung, dass die Herrschaften nach dem Dessert nicht zu lange sitzen bleiben, Heimweh. Ob der Norweger wohl zurückkehrt, zurückkehrt vielleicht in eines dieser mächtigen Sippenhäuser auf schmaler Landzunge zwischen Fjorden und Menschenleere, in eines dieser Häuser, die unter einem Dach zwei, drei Generationen vereinen, Menschen, die wenig reden, aber viel trinken und tanzen... Südnorwegen... Farsund, Sommer 1972.

Langsames Aufatmen. Zwischen Bern und mir liegen jetzt schon ein Tag und eine Nacht. Die Stadt erscheint mir jetzt nicht mehr, wie in den letzten Wochen, als etwas Bedrohliches, etwas, wogegen ich keinen Widerstand zu leisten vermag. Aus der Feme sehe ich sie wie die Fremden, die über die Eisenbahnbrücke in sie einfahren, als friedliche Insel, auf der sich das Leben zur Ruhe gelegt hat.

Die grosse Stadt frisst, so heisst es, ihre Bewohner. Und tatsächlich scheint es, wenn man durch die Schluchten Manhattans schlendert, als ob die Menschen dort unheilbar krank wären. Aber die Kleinstadt ist auch kein Kurort.

Ich beklage nicht, dass die Welt am Rande Berns vorbeizieht wie die Bänder der Autobahnen, ich beklage nicht, dass man in Bern länger als anderswo auf die Filme warten muss, für die es sich lohnt, das Kino zu lieben, ich beklage nicht, dass man sich in Bern dem Ungewöhnlichen, Fremden gegenüber manchmal verhält wie die Figuren in Franz Schnyders Gotthelffilmen. Dass Bern nicht mehr ganz zur Welt gehört, damit muss man sich abfinden oder verreisen, dass sich hingegen aus dieser Ruhe heraus, aus diesem Inseldasein so wenig zu entwickeln vermag, dass diese Ruhe nicht anregend, sondern einschläfernd ist, das macht mir zu schaffen. Man resigniert so verdammt schnell in dieser Stadt.

Lange Nacht an der Schreibmaschine. Allmähliche Lockerung der sonst üblichen Verkrampfung. Nein, diese Seiten müssen morgen früh nicht abgeliefert, aus der Hand gegeben werden, kein Redaktor drängt und niemand reklamiert, weil die bis zu dem letzten möglichen Zeitpunkt hereingeflickten Korrekturen das Manuskript unleserlich gemacht haben. Endlich muss ich mir nicht bei jedem Satz überlegen, ob er die Leser der Zeitung ansprechen, interessieren könnte. Endlich kann die Phantasie frei sich entfalten. Das ist, wie wenn man nach längerer sexueller Abstinenz wieder mit einer Frau schläft.

Das Zimmer nebenan ist für diese Nacht besetzt. Der Fremde - am Nachmittag sah ich einen Mann in grauem Anzug mit Aktenköfferchen in das Zimmer gehen - ist mir schon zu nah. Ich will jetzt allein sein, die Gespräche, stundenlang mehrmals täglich, mit Daniel, und die kurzen Begegnungen mit der Dame unten am Empfang, mit der Verkäuferin am Kiosk, mit der Wirtin im «Posta» genügen mir. Ich verspüre starke Lust, weltfremd zu sein.

Rückblenden

Spätsommer. Das mache ich sonst nicht, dass ich Hals über Kopf wegfahre, alles liegenlasse. Aber ein Brief aus Mailand kommt nicht alle Tage, am Donnerstag um 18.00 Uhr, so hat sie geschrieben, möchte sie mich treffen im siebten Stock des Warenhauses «Rinogente».

Ich sitze allein im Abteil und lasse die Landschaft vorbeiziehen, die Landschaft, die Liebesgeschichten erzählt. Bilder aus Filmen schieben sich unter die Bilder von der Po-Ebene, Ingrid Bergman in Europa 51, eine Frau am Abgrund des Wahnsinns, Gino und der Spanier in Ossessione, zwei Männer, die sich nicht finden können, weil sie sich zu der falschen Zeit getroffen haben, Jill Clayburgh in La Luna, eine Mutter, die mit dem kühlen Engel Heroin um ihr Kind kämpft... niemand kann Liebesgeschichten erzählen wie die Italiener, niemand sonst hat das Melodrama zu einer solch reichen und überwältigenden Kunstform entwickelt.

Mailand. Ein schmuckloses Zimmer gegen einen Hinterhof, erste schüchterne Blicke auf einen schönen, nackten Körper. Liebe und Angst.

Sonntagnachmittag. Tee bei Theres, Kopfschmerzen, wir bestärken uns gegenseitig in unserer Traurigkeit, trösten uns hinweg über Kater und Kummer. Das grelle Sonnenlicht draus-sen passt schlecht zu unserer Stimmung, und auch die Fröhlichkeit der Kinder, die oben auf der Terrasse einen Marktstand aufgebaut haben, stört uns. Wir kaufen bei den Kindern, nicht nur einmal, Blumen, Tomaten und Konfitüre.

Herbst. Mit D. in der Frisco. Ich hätte schon lange heimgehen sollen, aber irgendetwas, was ich nicht erklären kann hält mich in der Stadt. Der Vernunft trotzen, das ist manchmal wie eine Sucht. D. schwärmt, als ob er mir einen Grund für ein letztes, teures Bier bieten möchte, schon auf dem Weg zu der Diskothek von der Bardame. Früher, vor ein paar Jahren, war ich öfters da - dort hinten sind wir gesessen ich habe Whisky getrunken und nichts gesagt, sie hat Whisky getrunken und nichts gesagt, und dennoch waren wir zufrieden und hatten uns gem. Aber die alten Geschichten helfen mir jetzt nicht weiter. Die Bardame schäckert mit ihrem Freund, und der kleine, fette Kellner, der früher auch schon da war, trägt schwitzend das Tablett mit den Tartarbrötchen hemm. Morgen wird ein Tonopan-Tag sein.

Sehnsucht:

Der Schmetterling strich der Tolowim-Frau über die Wange. Auch sie lachte und versuchte ihn zu fangen. Der Schmetterling Hess sich einen Augenblick auf einem Zweig des Manzanita-Busches nieder. Die Tolowim-Frau lachte wieder. Sie beugte sich vor, um den Falter mit ihrem Hut zu bedecken. Aber er flog zum nächsten Busch. Sie stand auf und lief ihm nach.

Sie wünschte sich diesen Schmetterling. Er war gross mit starken Flügeln und sehr schön. Die Schwingen waren mit Bändern gezeichnet, die hatten das Schwarz von Muschelschalen, und die Streifen glänzten scharlachrot wie die Federn auf dem Schopf eines Spechtes.

Sie wünschte sich so sehr, diesen Schmetterling zu besitzen. Er war immer ganz nahe von ihr, und immer schien es, dass sie ihn beim nächsten Schritt fangen werde, aber immer wieder huschte er fort und entkam.

Sein Flugweg war nicht vom Zufall bestimmt. Er lockte sie immer weiter vom Fluss fort und immer weiter hinauf in die Berge. (Nordamerikanisches Indianermärchen)

Telefon aus der Stadt, B. kommt jetzt mit einem anderen Mann in die Bar, die Müdigkeit der letzten Wochen ist aus ihrem Gesicht entwichen. Wenn sie zu mir kam, setzte sie sich gleich an das offene Fenster und wollte immer die gleiche Platte, das gleiche Lied hören, «Capo d’Africa» von Francesco de Gregori. Sie blieb nie sehr lange, mein Zimmer war Zwischenhalt für sie. Wenn sie übernachtete, ging sie am Morgen früh weg, weil sie zur Arbeit musste. So blieb die Zeit, während der wir am längsten zusammenwaren, jene im Kino.

Die Figuren im Drehbuch wachsen langsam in ihre Geschichten hinein, aus Ideen werden Lebensläufe, die lange vor der Filmgeschichte ihren Anfang nahmen. Plötzlich sind die Figuren nicht mehr nur Marionetten von Daniel und mir, sie haben Stärken und Schwächen, Eigenheiten und Launen, die uns nicht mehr unbegrenzte Möglichkeiten lassen. Das gefährliche Spiel der Männer um die Frau, die sie beide besitzen möchten - Malini, weil er allein ist und Alwin, weil sie ihm Glück bringt im Spiel - hat plötzlich Regeln, an die wir uns halten müssen.

Das Spiel selber drängt mehr und mehr auf eine Entscheidung hin, die Spielzüge werden gewagter, die Einsätze höher, Verzweiflung und Angst beginnen die Figuren zu leiten. Und doch muss der Ausgang offenbleiben, muss der Zufall jederzeit Regie führen dürfen. Wer dann schliesslich der Verlierer und wer der Gewinner sein wird, ob es überhaupt einen Verlierer und einen Gewinner geben und ob sich die Frau mit der Entscheidung abgeben wird, muss bis zu der letzten Minute hinausgezögert werden. Wir versuchen, die Spannung zu steigern, indem wir jeden Spielzugjede Bewegung und jedes Wort noch und noch hinterfragen, indem wir jeder möglichen Entwicklung der Geschichte eine Chance geben. Wir sind Beobachter in dem von uns entworfenen Hotel, tappen wie Fremde durch dessen lange Korridore und horchen an Zimmertüren.

Wieviel faszinierender und letztlich auch ehrlicher ist es doch, bei der Entwicklung eines Drehbuches von sich selber auszugehen. Die Figuren in dem Drehbuch stammen ursprünglich zwar aus einem ungarischen Groschenroman, aber um mit ihnen arbeiten zu können, mussten wir sie vorerst mit all den Eigenschaften ausstatten, die uns an ihnen interessieren könnten. Wir suchen nicht, wie die Realisatoren der grässlichen Dokumentarspiele, die in den letzten Jahren im Kino und vor allem im Fernsehen grosse Mode wurden, an Orten, an denen sich unsere Figuren vielleicht aufhalten könnten, mit dem Tonband nach Dialogen. Die Orte, wo sich unsere Figuren aufhalten, gibt es nicht, gibt es nur in unseren Köpfen. Ein Film kann nicht das Leben, so wie es ist, abbilden, er kann sich nur Teile davon ausschneiden und sie zu einem neuen Bild zusammensetzen. Dass in einem Film geredet wird wie «auf der Strasse», dass ein Realisator Wort für Wort belegen kann, ist keine Auszeichnung, sondern ein Armutszeugnis. Das Kino, das man heute das engagierte nennt, ist darum so furchtbar langweilig geworden, weil es das Leben nicht künstlich nachempfindet, sondern detailgetreu nachstellen will. Die Dokumentarspiele sind es, die jenes Kino, das im Schatten Hollywoods neue Formen und Inhalte zu entwickeln begann, so uninteressant und keineswegs erhaltenswert gemacht haben, die Filme, denen die subversive Kraft des Dokumentarfilms fehlt, weil sie feige sind und sich, im Interesse falscher Publikumsbedürfnisse, vor der Wahrheit drücken, und denen andererseits auch der phantastische Reichtum der Fiktion fehlt, weil sie an dem Problem, das sie behandeln, hängenbleiben.

Rückblenden: TV-Momente

Bild und Ton. Bei der Live-Übertragung einer Rede des Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauss sagt der Kommentator, dass der Bayer hier von Tausenden gefeiert werde. Das Bild zeigt zuerst den Redner und dann das Publikum. Aber niemand klatscht und niemand schreit, die Zuhörer stehen eher gelassen herum.

In einem Bericht zu der aktuellen Situation in der Türkei wird auf die bedrohte Pressefreiheit in dem Land hingewiesen. Der Sprecher sagt, dass in dieser Zeit jeder Satz eines Journalisten wohlüberlegt sein müsse. Dazu sieht man, wie ein jüngerer Mann hastig in die Tasten einer Schreibmaschine haut.

Nostalgie. In einem Bericht über Nachrichtensendungen des amerikanischen Fernsehens wird ein schwarz-weisser, verkratzter Archivfilm gezeigt: Edward R. Murrow, ein Fernsehjournalist aus den frühen Tagen, kommentiert die erste Liveübertragung. Im Hintergrund zwei Monitoren, auf dem einen schwenkt die Kamera von der Freiheitsstatue über den Hafen von New York und auf dem anderen von der Golden Gate Bridge über San Francisco. Im Vordergrund sitzt Murrow. Er ist aufgeregt, er sagt: «Wir sind sehr beeindruckt.» Ich bin auch beeindruckt, trotzdem steigt der Hass in mir empor, fast unerträglich ist es, aus heutigem Blickwinkel der Erprobung unerhörter Kommunikationsmöglichkeiten beizuwohnen, schwer fällt es, die Begeisterung dieser Pioniere zu teilen.

Abschied: Domicil conjugal auf dem Bildschirm. Früher und im Kino hätte ich bei der einen oder anderen Szene ein Auge zugedrückt, um nicht ganz sehen zu müssen, wie da einer mit wenig Erfolg versucht, verspielt zu sein. Jetzt halte ich es nicht mehr aus, Ton weg und schliesslich, weil das kalte Medium auch noch die letzte Poesie erstarren lässt, Bild weg. Als ich Truffaut in Genf nach der Pressevorführung von L’Histoire d’Adèle H. porträtierte, habe ich gezittert. Das würde mir heute nicht mehr passieren.

Der kleine Unterschied. In einem Bericht über Schweizer Jugendliche, die nicht demonstrieren, sagt ein Discjockey, dass er den Gästen des Lokals mit der Musik Power hineinjage. Die Jugendlichen, die demonstrierten, sprachen von der Power, die sie in sich spüren und die herauswill. In einem Fernsehstudio zum Beispiel.

Dritter Tag ohne Kino, Fernsehen und Kopfschmerzen. Keine Entzugserscheinungen.

Sehnsucht:

Endlich ging die Sonne unter, und weit landeinwärts in den Bergen, die sie nicht kannte, sank die Tolowim-Frau erschöpft zu Boden. Der Schmetterling machte sofort kehrt und flog zu ihr hin. Er Hess sich neben ihr nieder. In der Abenddämmerung sah sie, wie ersieh in einen schlanken, schönen Mann verwandelte, nackt, nur mit einem Gürtel aus Schmetterlingen um seine Hüfte, mit langem Haar, das von einem schwarzroten Stirnband gehalten wurde.

Zusammen verbrachten sie die Nacht. Am Morgen fragte der Schmetterlingsmann sie: «Willst du mit mir gehen?» Sie antwortete: «Ja, ich will.» Dann sagte er zu ihr: «Das ist gut. Wir müssen noch einen Tag reisen, dann sind wir in meinem Land, und dort werden wir glücklich leben. Aber es ist eine lange und gefährliche Reise, meine Geliebte. Wir müssen das Tal der Schmetterlinge durchqueren, und sie werden versuchen, mich dir zu entreissen. Du musst genau das tun, was ich dir sage, dann werden wir der Gefahr entgehen.» (Nordamerikanisches Indianermärchen)

Lange Fahrt am Nachmittag auf einer kurvenreichen Strasse hoch über Ascona. Blätter tanzen über den zerrissenen Asphalt, abgebrochene Äste liegen herum, Bäume werden vom Sturm hin- und hergerissen. Hier oben haben die Spekulanten die Landschaft noch nicht vergewaltigt.

Eigentlich wollten wir bloss einen Kaffee trinken gehen, sind dann aber, nicht ganz zufällig, vom Weg abgekommen. Plötzlich merke ich, dass ich die Zeitung, die ich in der Kaffeepause lesen wollte, noch immer in den Händen halte: Lächerlicher letzter Halt in einer Landschaft, die zum Träumen und Dichten einlädt.

Auf dem Platz vor dem Gemeindehaus in Brissago rennt ein Mann dem Hut nach, der ihm der Wind vom Kopf geblasen hat.

In einem Lebensmittel-Discount in Brissago erkundigen wir uns bei der Kassiererin nach der Villa Gina, einem der letzten Bauwerke in dem Ort, an die noch kein moderner Bauherr Hand legte. Die Frau zögert zuerst, dann nimmt sie die Brille ab und schaut neben uns vorbei auf die Strasse hinaus. Ihr Gesicht, vorher scheinbar keinen zweiten Blick wert, verändert sich, aus der Kassiererin wird ein Mensch, bei dem der Name einer alten Villa Erinnerungen provoziert. Unübersehbar ist das feine Lächeln, unüberhörbar die Melancholie in ihrer Stimme.

A. führt uns in ein Grotto in Tenero. Wir hoffen, hier endlich zu finden, wonach wir schon seit Tagen suchen: Ein paar Holztische, in deren Ritze Brotkrümel liegengeblieben sind, ein offenes Feuer, über das sich die Grossmutter krümmt und in der brodelnden Minestrone rührt, ein unverständlicher, aber wohlklingender Dialekt. Wir Romantiker: das Erste, was wir durch das Fenster von dem Lokal sehen, ist eine rote IBM-Schreibmaschine. Der Wirt begrüsst uns auf Schweizerdeutsch.

Zerstörtes Land, Heimat von wem?

Bilder vom Leben

«Dieses Unternehmen hat ja auch noch eine geschäftliche Seite», sagte ein Freund Daniels, der auf der Reise von Rom nach Zürich hier vorbeigekommen war. Er wollte damit sagen, dass der Film auch rentieren, einspielen, dass er - im Klartext - kommerziell sein müsse. Aber was heisst das eigentlich: ein kommerzieller Film? Das heisst doch, dass man sich, mehr oder weniger, dem anpasst, was jene sehen möchten, die heute ins Kino gehen. Dass man sich fallen lässt in den Schlamm, der sich aus den stinkenden Überresten der Gefühle, aus deren Scheisse, gebildet hat, und dass man mit diesem Schlamm um sich wirft wie das Baby mit dem Spinat, den es nicht essen will. Nicht mehr die Leinwandhelden und -heldinnen, die sich zu der Liebe durchleiden, füllen heute die Kinosäle, sondern Zombies, piepsende Roboter und harte Männer wie Bud Spencer und Terence Hill, die so schnell handeln, das heisst zuschlagen, dass wirklich niemand mehr zum Denken kommt.

Kein Zweifel, Sauereien hat es immer gegeben im Kino. Beunruhigend aber ist, wie diese mehr und mehr sich breit machen auf der Leinwand. Während früher selbst ein durchschnittlicher Hollywoodfilm irgendwo noch eine Achtung hatte den Menschen gegenüber, werden des Menschen Rechte im Kino heute noch und noch mit Füssen getreten. Früher war das Kino vielleicht allzu häufig nur ein Ort der Zerstreuung, heute jedoch ist es manchmal von einer Folterkammer nicht mehr zu unterscheiden. Und wenn die Gewalt, die Grausamkeit und die Angst ihre wüsten Feste feiern, dann zählen die paar Filme, die man sich während einer Saison gern zweimal anschaut, auch nicht mehr viel.

In einem Science-Fiction-Film habe ich einmal gesehen, wie ein Mann, ich glaube, es war Charlton Heston, durch eine menschenleere amerikanische Grossstadt zieht, wie er schliesslich in ein Kino kommt und dort den Projektor einschaltet. Über die Leinwand laufen Bilder aus dem Woodstock-Film, Bilder von lachenden und tanzenden Blumenkindern, Bilder vom Leben. Genauso wie dieser Mann, der das Ende der Menschheit überlebt hat, komme ich mir vor, wenn ich nach langer Zeit wieder einmal einen Film sehe, bei dem sich Poren und Herz nicht zusammenschliessen, einen Film, der mich lockt und der mit mir spielt: Bilder von dem komischen Strampeltier Boudu, Bilder vom jungen Lincoln, der, steif wie Pinocchio, auf einem Maultier in das Städtchen Springfield reitet, das Bild einer schönen unbekannten Frau, die ihr Geheimnis nicht preisgibt - Lebenszeichen.

Frédéric Chopin, Etudes Op. 10 und Op. 25, vorgetragen von Maurizio Pollini.

Rückblenden: Zwei Tage Wien, Oktober

Nachtleben. Der alte Handharmonikaspieler, der für die Mädchen, die lange auf Kundschaft warten müssen, traurige Melodien spielt, die Schwarzhaarige mit den grossen Brüsten und den kurzen feurigen Blicken hinter der Theke, das Mädchen, das den Alten auffordert: «Erzähl doch von Chicago...», meine Angst, dass mich - obschon in Begleitung - eine dieser leichtbekleideten Schönheiten ansprechen und mit billigem, verführerischem Parfüm umschmeicheln würde - Bilder und Szenen aus der Loosbar.

Der Politik zwischen die Beine geguckt. Früher sei, erzählt die Schwarzhaarige, die Bar jeden Abend voll gewesen. Seit dem Skandal um das Allgemeine Krankenhaus aber bleibe die alte Stammkundschaft fast ganz aus. Die einen seien verhaftet worden, andere untergetaucht.

Politik, ganz alltäglich. In einem ersten (jetzt geänderten) Entwurf zu dem Österreichischen Filmförderungsmodell, dessen Einführung im Kino Metropol an der Johannesgasse diskutiert wird, war vorgesehen, dass jeder geförderte Film bei der staatlichen Gesellschaft «Wienfilm» verarbeitet werden müsse.

Flüchtige Bekanntschaft. Eine Frau, die Penelope heisst.

Rückkehr. In der Bar - wo denn sonst? - hemmstehen, schnell die Neuigkeiten loswerden. B. ist nicht da, wäre sie es, würden wir bald streiten. Ich würde, weil sie mich versetzt hat drei Nächte zuvor, nicht zurückhalten mit giftigen Bemerkungen. Ich würde zu weit gehen und sie beleidigen. Furchtbar ist der Moment, wo man spürt, dass man bremsen müsste, dabei aber die Kontrolle über die eigenen Worte verliert. Bei der täglichen, pausenlosen Herumrennerei von früh bis spät sind diese Momente nicht selten. So gibt man nach und nach das auf, was man von einem Leben, das auch lebenswert ist, fordert. Was unterscheidet mich, Feuilletonist, denn eigentlich noch von denen, über die ich mich gern lustig mache: von denen, die, wenn sie morgens um Viertel vor acht das Tram verpassen, schon die ersten Magenkrämpfe bekommen, von denen, die schon im Oktober von den nächsten Sommerferien träumen?

In der Bar. Man kennt sich, gehört irgendwie zusammen, schlägt die Langeweile, diesen vielköpfigen Drachen, gemeinsam tot, steht die Unzufriedenheit gemeinsam durch. Viel passiert nicht, man wartet und hofft, am Schluss eine Frau am Arm zu haben. Aber man ist da und fühlt sich unter den bekannten Gesichtern aufgehoben: die Bardame, deren kühler Blick mich schon beim zweiten Bier ganz kribblig macht, der Türke, der andauernd grinst und von keinem recht verstanden wird, Hugo, der Galante, der einzige Gast, der eigentlich immer ein freundliches Gesicht macht und Luzi, der schwarze Engel, der in die Bar eindrang und die Traurigen verunsicherte und bezauberte wie Terence Stamp in Teorema die Mailänder Industriellenfamilie.

Im Lunapark. Sonja steht, in einem grünen Regenmantel mit hochgeschlagenem Kragen, an einem Flipperkasten. Das Neonlicht brennt ihr auf den Kopf, das Gesicht liegt im Dunkeln, der Apparat klingelt ununterbrochen. Die Billard-Tische sind leer, nur auf dem hintersten spielen zwei Italiener, zwei andere schauen zu. Den Italienern läuft der Stock leicht durch die Finger, sie stossen elegant und präzis. Das Mädchen an der Kasse telefoniert, es hat die Scheibe zugezogen und spricht lange und eindringlich in die Muschel, zwischendurch fährt es sich, eine amerikanische Zigarette zwischen den Fingern, nervös durch die langen, roten Haare.

Kreisen um den Tisch, eine Strategie entwerfen, die weisse Kugel liebkosen mit dem Stock, der blaue Punkt auf der Kugel, der Kreiderest, wird, wenn die Kugel über den Tisch rollt, zum Kreis. Ebenso wichtig wie das, was auf dem Tisch passiert, ist das, was im Gesicht des Partners passiert, dort kann man ablesen, was er vorhat, was ihm glückt und was ihm misslingt. In seinem Gesicht spiegelt sich das Spiel.

Die Musikbox spielt «II tempo se ne va».

Nächtliche Fahrt entlang dem Seeufer gegenüber Locamo. Erst kurz vor dem Grenzposten in Dirinella drehen wir um. Daniel sagt: «Jetzt hätte ich Lust, einfach loszufahren, durch die Nacht hindurch nach Italien.» Francesco de Gregori singt... ein Film, der eine Reise beschreiben würde von Neapel hinauf in den Norden bis unter den Granitadler auf dem Simplon. Dieser Film würde Schmerz heissen.

Grenzen des Glücks:

Aber sogleich tanzten Hunderte, Tausende anderer Schmetterlinge vor ihr, sie schlugen gegen ihre Augen, ihre Wangen und ihren Mund. Sie waren schwarz und rein weiss, blass golden, stumpfgrün oder purpurrot.

Sie wollte sie alle, und so Hess sie den Gürtel des Schmetterlingsmannes los und griff nach ihnen mit beiden Händen. Nicht einen konnte sie erhaschen.

Der Schmetterlingsmann blieb weder stehen noch sah er sich um. Und während sie einmal diesem, einmal jenem Schmetterling nachjagte, stolperte, hinfiel und sich wieder aufraffte und doch nie eines der Tiere fing, entfernte sich ihr Geliebter mehr und mehr, sie aber achtete nicht darauf. Wie im Wahnsinn jagte sie immer wieder von neuem den gaukelnden Schmetterlingen nach. (Nordamerikanisches Indianermärchen)

Noch einmal: Morgenessen auf der Terrasse, mein letztes Drei-Minuten-Ei ist zugleich auch das letzte, das in dieser Saison in der Hotelküche gekocht wird. Die Bilder und Spiegel in den Korridoren sind schon verhängt mit weissen Tüchern, der Nachtportier, der sonst immer ein todernstes Gesicht machte, steht in einer grünen Schürze auf einer hohen Leiter und lacht und winkt.

Rückfahrt dem Vierwaldstättersee entlang, irgendwo weit oben ein silbernes Glänzen zwischen feinen Wolken hindurch, ein Kreuz vielleicht oder das Dach einer Alphütte. Oder ein Zeichen?

Auf dem Sitz gegenüber liegt, in einem grünen Plastikumschlag, das Drehbuch, das Produkt der letzten, stillen Tage. Es erzählt eine erfundene Geschichte über erfundene Menschen - aber es ist auch ein Bericht über einen Aufenthalt in Locarno, über eine Reise zum Mittelpunkt der Phantasie. Das Drehbuch hat zu tun mit meinen Erinnerungen, meinen Ängsten und ein paar Hoffnungen, die ich sorgfältig pflege, es hat zu tun mit meinem langsamen und langen Aufatmen. Vielleicht kann ein Anderer diese persönliche Note im Drehbuch nicht lesen, und er braucht sie auch nicht lesen zu können, weil sie letztlich nur für mich von Bedeutung ist. Das Drehbuch hat mich weggeführt von meinem Alltag, von der Stadt, von einem Leben, das auf die Dauer unmöglich wird. Ich war dem Glück nahe.

Epilog

Ende der Sehnsucht: Die Tolowim-Frau folgte einem Schmetterling und verlor ihn aus den Augen. Sie jagte einem anderen nach und verlor auch ihn. So ging es immer weiter, und immer unsicherer wurden ihre Schritte. Dann blieb ihr Herz stehen. Das war das Ende der Tolowim-Frau. (Nordamerikanisches Indianermärchen, herausgegeben von Frederik Hetmann, Fischer Taschenbuch, Juni 1980)

Ich habe B. wiedergesehen, im alten Saal vom «Bierhübeli» haben wir lange getanzt. Am nächsten Tag, es war Sonntag, ist sie zu mir gekommen und hat den Reif und den Ring abgeholt. Sie konnte sich nicht mehr auf die Fensterbank setzen. Unterdessen war Winter es geworden.