Nach den neuesten Angaben des Schweizerischen Lichtspieltheaterverbandes haben im Jahr 1980 französische Filme in der Schweiz 3,782 Millionen Besucher verzeichnet; das sind knapp 18 Prozent der Gesamtbesucherzahl. Auf Platz 48 der Bestenliste des Jahres 1980 finden wir Francois Truffauts Le dernier Métro als ersten «Autorenfilm». Vor ihm rangieren folgende französische Filme auf folgenden Plätzen: L’Avare (14.), Le Guignolo (18.), Le Guignolo (21.), La Cage aux folles II (22.), I comme Icare (36.) und C'est pas moi, c'est lui (44.); nach ihm in der Liste der besten 50 Les Séducteurs (49.). Auf die acht genannten Filme mögen noch etwa zwanzig folgen, an deren Titel man sich wenigstens erinnert, «Studiofilme» auch. Aber dann dürften jene folgen, die nur noch in der Westschweiz gezeigt worden sind.

Der französische Film ist in der deutschen Schweiz kaum mehr eine Realität: Das «grosse Publikum» kennt die neuen Filme mit Delon, Belmondo und De Funès und den neuen Verneuil. Das Studiokinopublikum bleibt Truffaut und Resnais treu und hat vielleicht noch Bertrand Tavemier, André Téchiné, Alain Comeau, Claude Miller und Eric Rohmer wahrgenommen, aber auch sie sind aus dem Zentrum gerückt. In diesem Zentrum sitzen die Amerikaner... und (bei der Kritik wenigstens) die Schweizer natürlich.

Die Importeure französischer Filme verzichten mehr und mehr darauf, untertitelte Kopien herzustellen. Sie fürchten, dass die kleinen französischen Filme nicht einmal die Untertitelungskosten bringen. In Genf und Lausanne wussten Kinogänger, von welchen Filmen bei den «Césars» die Rede war. Diva von Jean-Jacques Beneix zum Beispiel war eben im Kino gelaufen; ich denke nicht, dass dieser Film nach Zürich, Bern und Basel kommen wird, nicht einmal nach seinen vierfachen «César»-Ehren. Wir wissen nicht mehr, wie die französische Filmlandschaft aussieht. Film-Frankreich ist ein fernes Land geworden. Nur wer regelmässig in die Westschweiz fahrt und ab und zu nach Paris — noch immer die Stadt der Cinephilen; London und New York dürfen den Vergleich nicht wagen —, kann die Umrisse dieses einzigen europäischen Landes, dessen Kino funktioniert (vom Preis dieses Funktionierens soll später die Rede sein), erkennen.

Die äusseren Merkmale der Funktionstüchtigkeit sind folgende: Der französische Film hat die Gunst des einheimischen Publikums errungen; er verzeichnet über die Hälfte der Gesamtzuschauerzahl; in den letzten drei Jahren hat er den entscheidenden Sprung nach vorn gemacht. Das zweite Zeichen ist die hohe Zahl der jährlichen Kinofilmproduktionen: Die Pornos nicht einberechnet weisen die Statistiken die stolze Zahl von 160 Spielfilmen jährlich aus. Ein erstaunlicher Vorspruch zu einer kleinen Kritik über einen Film (erschienen in «Positif»), den wir wahrscheinlich nie sehen werden — L'Année prochaine si tout va bien von Jean-Loup Hubert — diene einfach einmal dazu, einzusteigen in einen Stoff, der uns aus verschiedenen Gründen, über die wir nur mutmassen können, abhandengekommen ist:

Objektive Gegebenheiten: L'Année prochaine si tout va bien, der am 5. August 1981 in Pariser Kinos herausgekommen ist, ist das siebenundzwanzigste französische Erstlingswerk der Spielzeit, die am 20. August 1980 begonnen hat. In 51 Wochen sind in Paris 110 französische Filme, Pornos ausgeschlossen, herausgekommen.

Dazu sind noch zwei Bemerkungen nötig: Der allergrösste Teil dieser Erstlingswerke hat von der «Avance sur recettes» profitiert. Und: In Paris kommen jährlich zwischen 700 und 800 Filme heraus. Die Stadt und die Vororte haben rund 400 Kinos; dazu kommen gelegentliche, kommerzielle und nicht kommerzielle Spielstellen. Die Cinémathèque spielt permanent im Chaillot und im Beaubourg.

Muss man das folgende auch noch vorausschicken? Die jahrhundertealte Konzentration des französischen Geisteslebens auf Paris ist trotz allen Dezentralisierungsversuchen nicht weniger stark als zu Beginn der fünfziger Jahre. Die Filme werden in Paris gedacht, geplant und finanziert; und sie werden auch zuerst in der Metropole öffentlich. Nur die grossen Produktionen haben landesweite Erstaufführungen; viele kommen nicht über Paris hinaus: Paris und einige kleine Festivals, das ist das Schicksal vieler ehrgeiziger Erstlingsfilme. Schliesslich wäre auch noch festzuhalten, dass man das Filmemachen in Paris lernt, dass die Provinzler nicht auf eigene Faust in den Randgebieten beginnen und dann—quasi von den Rändern her — in die Metropole vorstossen. (Die bretonischen Versuche sind inzwischen fast ganz eingestellt worden.) Wie die Schriftsteller während Jahrhunderten, fahren die zukünftigen Filmer nach Paris, zur Schule oder in die Studios, und nach Hause kommen sie vorläufig noch als Touristen. Dass die von Kulturminister Jack Lang propagierte Dezentralisierung auch im Film zum Tragen kommt, ist sehr fraglich; in der Provinz fehlt sowohl die technische Infrastruktur als auch das Publikum.

In seinem Leitartikel zur ersten Sondernummer der Cahiers du Cinéma (323/324) hält Serge Daney zunächst einmal fest:

Für den französischen Film sind die siebziger Jahre zuerst und zunächst einmal das «Nach-Jahrzehnt» par excellence gewesen: Nach-Nouvelle Vague, Nach-68, Nach-modem. Keine Grundwelle, keine Bewegung, keine Schule: beinahe eine ästhetische Wüste.

Aber aus dieser Feststellung leitet er die Stärke des französischen Films ab: weist nach, wie sich damals in der Wüste des «mittleren Kinos» (in dem die Amerikaner die unbestrittenen Meister sind), im abgebrochenen Dialog zwischen Produzenten und Autoren einige Filmemacher ihre eigenen produktionellen und ästhetischen Mikrosysteme aufgebaut haben, wie andere sich wiederholt in den chaotischen wirtschaftlichen Strukturen verirrt, sich aber selber nie verloren haben. Der Begriff «Autor» ist untrennbar vom französischen Kino, seit den Zeiten von Georges Méliès. Und in der Tat ist es unübersehbar, dass auch jetzt, da sich eine Kollektivarbeit von Filmemacher, Drehbuchautor, Produzent, organisiertem Starsystem — ein wenig nach dem Vorbild des amerikanischen Films der vierziger und fünfziger Jahre — installiert, der Name des «Autors» oder «réalisateur» noch immer zuoberst steht. Man sagt und schreibt in Frankreich — und in der Folge auch in den anderen Ländern, die der wackligen Autorentheorie der Franzosen gefolgt sind — noch immer: der «neue Truffaut» und «der neue Verneuil». Selbst grosse Maschinen wie Garde à vue, Le Grand pardon und La Guerre du feu werden zuerst dem Filmemacher zugewiesen: Claude Miller, Alain Arcady, Jean-Jacques Annaud. Der Filmemacher als der Hauptstar: so war die «politique des auteurs» der Nouvelle Vague nicht unbedingt gedacht; es handelt sich hier um die merkantilisierte Form dieser Politik.

In den schon zitierten Sondernummern der Cahiers (323-325, Mai/Juni 1981) werden 32 französische Filmemacher zu verschiedenen Problemen befragt. Die Fragen sind zum Teil so gestellt, dass die Auskunftspersonen in die Ironie ausweichen konnten. (Was soll man antworten auf die Frage: In welchen Momenten kommen Sie sich am meisten als französischer Cinéaste vor? Oder: Welcher Anteil hat die Cinéphilie in Ihren Filmen?) Eine Frage immerhin scheint im Zusammenhang mit dem Filmemacher-Starsystem, aber auch im Zusammenhang mit dem immer deutlicher sich meldenden Zweifel über den Anteil des Filmemachers am Endprodukt von Bedeutung: Sind Sie der Autor Ihrer Filme?

Die Antworten auf diese Frage — original-kurz oder von mir gekürzt — lauten: Ja. Ja. Ich kann keinen Film beginnen, bei dessen Entwurf ich nicht mitgearbeitet hätte. Ja. Was die Drehbücher angeht, ja, ganz oder teilweise; denn es braucht Geld, einen Drehbuchautor zu bezahlen. Helas! Ja. Ja, aber man darf die Begriffe Autor und Besitzer nicht verwechseln. Ja, wenn das heisst, in allen Stadien des Prozesses dabei sein (Produktion, Entwurf, Drehen, Schnitt usw.). Ja, denn alles, was in meinem Film lebt, der Text, der Dialog, die Photographie, der Ton, lebt durch mich. Schaut Euch einmal an, wer die «Autoren» heutzutage sind; wenn ich sehe, dass Sautet als «grosser Autor» apostrophiert wird... Zu Beginn fast immer. Ja. Ja. Ja, bis jetzt habe ich alle meine Filme selber geschrieben. Ja. Ich hoffe es. Usw. usf. Das sind nicht die Antworten der notorischen Meister der Nouvelle Vague; es sprechen jene, die man in der (deutschen) Schweiz kaum oder gar nicht kennt: Luc Béraud, Gérard Blain, Patrice Leconte, Catherine Breillat, Paul Vecchiali, Claude Lelouch (das Hélas! stammt natürlich von ihm), Luc Mouillet, Bertrand Tavernier, Jacques Bral, Laurent Heynemann, Jean-Claude Guiguet, Alain Corneau, Jean Marbœuf, Claude Miller, Jean-Charles Tacchella.

(Ich habe, als ich mir überlegte, wie dieses ferne nahe Filmland auf kleinem Raum — und bei meinem nicht über alle Zweifel erhabenen Informationsstand—überhaupt dargestellt werden könnte, ein Dossier mit dem Titel «50 französische Cinéasten — neben, nach und abseits der Nouvelle Vague» angelegt. Aussichtsloses Ordnungsschema, zu umfangreich, zu heterogen. Zur Demonstration unserer Desinformation hätte es allerdings besser getaugt als der Versuch, eine Art topographisches Schema der französischen Filmlandschaft zu entwerfen.)

Die Veteranen der Nouvelle Vague

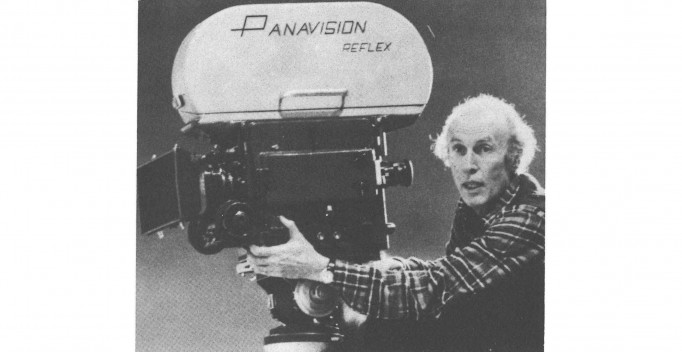

Das Werk und die ökonomische Karriere von Francois Truffaut sind so exemplarisch, dass man sie im Rahmen einer Landschaftsbeschreibung nicht auslassen kann. Truffaut ist heute der unabhängigste Autor des französischen Films. Er produziert seine Filme selbst, und er ist—vielleicht zusammen mit Claude Lelouch — der einzige, der nicht nur in Europa «funktioniert», sondern den amerikanischen Markt regelmässig erreicht. Truffaut, der sich bei uns im Studiokino hält, gehört in Frankreich längst nicht mehr zum «Quartier Latin-Markt», sondern hat sich in die «Champs-Elysées-Kategorie» gearbeitet. Sowohl Le dernier Métro als auch La femme d'à côte gehören zu den Box-office-Spitzenreitern.

Ähnlich unabhängig und, was die ursprünglichen Motive der Nouvelle Vague betrifft, unbeugsam natürlich Jean-Luc Godard, dessen Firma Sonimage allerdings nicht so stark ist wie Truffauts Films du Carrosse. Und nicht zu vergessen bei den wenigen Beispielen von Filmautoren, die den Produzenten überwunden haben, indem sie selber ihre Produzenten wurden, ist Eric Rohmer mit Films du Losange.

Um einmal nur von den Grossen zu sprechen, die heute relativ frei produzieren, was sie produzieren müssen. Die beispielsweise den Slogan «Es wird wieder erzählt» einen Slogan bleiben lassen dürfen. Rohmer produziert einmal — vorwiegend mit Fernsehgeldern übrigens — einen grossen Perceval und darauf einen ganz kleinen La femme de l'aviateur. In einem Interview mit den Cahiers führte er aus:

Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich mich nicht einschliessen wollte in der «Qualität». Und doch wäre es für mich das einfachste auf der Welt. Als ich mich an La femme de l'aviateur machte, haben mir alle gesagt: Warum ihn nicht anders machen; man könnte viel mehr Geld haben dafür... Aber nein, ich wollte die neue Serie beginnen, wie ich die «Moralischen Geschichten» mit La Boulangère de Monceau begonnen hatte. Und ich bin zufrieden, der freiste aller französischen Cineasten zu sein. Das ist ein Titel, den ich beanspruche, denn ich sehe wirklich keinen anderen, der sich so vor den produktionellen Zwängen geschützt hat wie ich. Ich kann alle Entscheidungen selber treffen. Der einzige Moment, da ich mit Leuten zu tun habe, die nicht meiner Meinung sind oder Einsprüche machen — aber dann ist der Film fertig, man kann nicht mehr eingreifen —, ist der Kinostart. Bis zu diesem Moment entscheide ich absolut allein, selber und frei.

Von «Kleinen» war oben noch die Rede. Ich nenne vier Namen und nicht mehr, weil man ihre Filme in der Schweiz (und auch in der Bundesrepublik und Österreich) nicht kennt: Paul Vecchiali und Philippe Garrel, Marguerite Duras und Luc Moullet. Man könnte auch an Jean Marie Straub und Danièle Huillet denken, doch scheinen sie mir noch immer — obwohl das Institut de l'Audiovisuel sich an ihren Filmen beteiligt — eher in einen deutschen Kontext zu gehören als in den französischen.

Was will ich sagen? Einige haben es geschafft, ein «cinéma écriture» — einen Film, der sich artikuliert durch die Art, wie er etwas mitteilt, mehr als durch das, was er mitteilt — in der filmkulturellen Landschaft Frankreichs zu installieren. Die meisten sind jetzt um die fünfzig. Aber sie haben keine Schule geschaffen, weil es per definitionem eine Schule des «cinéma écriture» nicht geben kann. Wichtig ist, dass sie sich dem neuen Trend, den man mit dem Begriff «cinéma spectacle» umschreiben könnte, nicht haben anschliessen müssen. Sie haben sich davor geschützt, indem sie sich ökonomisch selber organisierten.

Viele sind auf der Strecke geblieben. Erinnert man sich jener Euphorie der Erstlingswerke? Namen und Titel, die keiner mehr kennt, Abstürze, Verstummen. Jean Eustache. Eine Schweigeminute für ihn.

Zwei Einzelgänger

Ich merke, dass ich zwei Namen und zwei Werke nicht oder nur mit Kunstgriffen unterbringe, wenn ich von dem nüchtern festgestellten Erfolg der Nouvelle Vague zu dem übergehen will, was die französische Filmszene momentan dominiert: das «cinema moyen» nämlich. (Was darunter zu verstehen ist, davon später). Ich meine Maurice Pialat, geboren 1925 im Puy-de-Dôme: fünf lange Filme und eine sechsstündige Fernsehserie. Und Jacques Doillon, geboren 1944 in Paris: sechs Filme. Beide so gut wie unbekannt ausserhalb Frankreichs bis zu ihren letzten Filmen, die dann allerdings in den oben genannten Zusammenhang «mittleres Kino» passen: Loulou (Pialat) und La fille prodigue (Doillon).

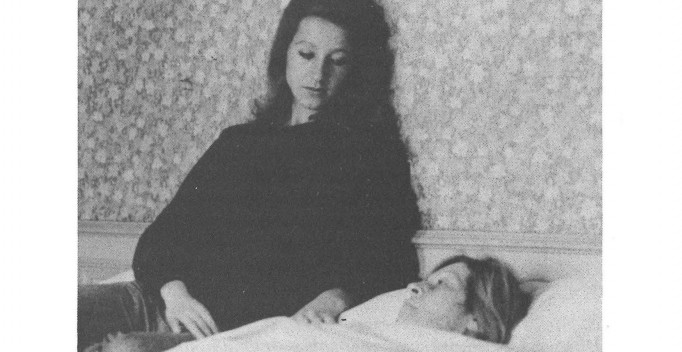

Beide könnte man in einem weiteren Sinne «autobiographische» Autoren nennen, was einige Begründer der Nouvelle Vague auch waren. Pialat hätte mit ihnen beginnen können, doch seinen ersten langen Spielfilm, L'Enfance nue, machte er im Alter von 42 Jahren. Eben ist dieser Erstling von der Equipe der «Filmkritik» entdeckt worden: ein Film von einer schmerzhaften psychologischen und soziologischen Wahrhaftigkeit in einem Bereich, wo Truffaut mit seinem Erstling zehn Jahre zuvor innerlich geblieben war. In der Schweiz ist hernach lediglich Nous ne vieillirons pas ensemble (1972) bekannt geworden, eine exemplarische Beziehungsgeschichte, die eben nicht auf der Ebene der schönen beziehungsweise hässlichen Gefühle stehen bleibt. (Man denke etwa zurück an diese unwahrscheinlich krasse, verzweifelt sachliche Geste, mit der Jean Yanne, eifersüchtig bis zum Irrsinn, die Treue oder Untreue von Marlène Jobert festzustellen versucht.) Ein weiterer Film aus dem Gebiet des täglichen Horrors, sein Film übers Sterben, La gueule ouverte, ist ein Monument von Wahrhaftigkeit, ein Film, der gerade deswegen in Frankreich nicht mehr als 10000 Zuschauer zu buchen vermochte, ein Film auch, der von den Darstellern einen Grad von Selbstentäusserung verlangte, den nur wenige (kein Top-Star) leisten können. Das Maul im Titel dieses so wahrhaftigen Films blieb offen, weil der Darsteller, der der Toten den Mund zusammenpressen sollte, die Geste einfach nicht ausführen konnte. Pialat arbeitet oft mit Laien, und er arbeitet lang und hart mit ihnen. In seinem vorletzten Film, Passe ton bac d'abord, nimmt er Figuren aus L'Enfance nue und seiner Fernsehserie La maison des bois wieder auf. Ein Geheimtip war er auch in Frankreich, der von einer grösseren Öffentlichkeit erst wahrgenommen wurde, als er 1980 mit zwei Stars (Isabelle Huppert und Gérard Depardieu) Loulou herausbrachte, der auch in der Schweiz und in der Bundesrepublik zu sehen war, eine der wenigen gültigen Darstellungen klassenspezifischer erotischer Vorstellungen, in dem sich die Unbestechlichkeit dieses Autors gültig darstellt. Maurice Pialat wäre endlich nachzuholen. Wenn es im französischen Film so etwas gibt wie «neue Sachlichkeit», so hat sie Pialat geleistet.

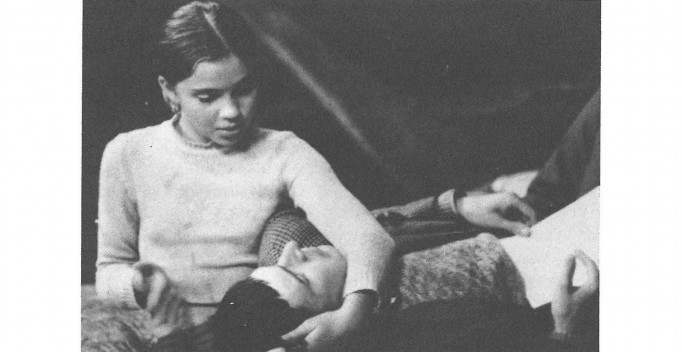

Auf dem gleichen Feld, den Beziehungen, jedoch mit viel intimistischeren Tönen (und in einem privateren Horizont) arbeitet Jacques Doillon, dessen ersten Film, Les Doigts dans la tête, Truffaut «un film simple comme bonjour» genannt hat. Da passiert nichts weniger und nichts mehr, als dass eine Beziehung eines jungen Mannes mit einem Mädchen zugrunde geht, weil (aber «weil» ist bei Doillon schon das falsche Wort) er eine Schwedin kennenlernt, die «moderner» ist als er. Eine Sozialkomödie, eine naturalistische kleine Musik, ein Ton, den einer, denkt man, nicht halten kann. Aber Doillon hat ihn gehalten, in Un sac de billes und in seinem bislang besten Film (die Cahiers vermuten, seinem einzigen bis anhin), La Femme qui pleure. Es gibt keinen einzigen anderen Film in der Filmgeschichte, der die alltägliche Geschichte von einem Mann, der eine neue Frau trifft, doch nicht aufhört, die Frau, mit der er lebt und mit der er ein Kind hat, zu lieben, so genau, so anrührend erzählt. Situationen, die jeder kennt, und so, wie jeder sie kennt, Dialoge von einer empfindlichen Natürlichkeit. Da schaut man drei Menschen zu, die ihr Problem lösen wollen ohne Kurzschlüsse, und das heisst ohne den bequemen Rückgriff auf die Konvention oder die uneinlösbare Liberalität moderner Psychologie. Doillon spielt diesen Mann selber; das ist ein Zeichen. Im vorletzten Film, La drôlesse, beschreibt Doillon mit denselben leisen und gewichtigen Tönen die Liebe eines 20jährigen Zurückgebliebenen und Verstossenen zu einem elfjährigen Mädchen; eine Welt erhebt sich rund um die beiden, die erkennbar wird als die unsere. Einmal mehr bringt Doillon mit einem extrem kleinen Film das Innere seines Zuschauers zum Klingen.

Aber nun ist La Fille prodigue mit Michel Piccoli und Jane Birkin gefolgt, eine Inzestgeschichte, die nicht weniger fein empfunden, nicht spektakulärer ist als die früheren Filme. Aber es ist nicht mehr dasselbe. Die Stars bringen ihren Mythos mit; sie stören die kleine Musik.

Es war ausführlicher von Maurice Pialat und Jacques Doillon die Rede, weil ihre jüngsten Entwicklungen — einmal glücklich, einmal weniger — einen Weg zeigen, den die meisten anderen französischen Filmautoren viel schneller beschritten haben: den Weg nämlich von den ersten, «autobiographischen» Filmen zu jenem «mittleren Kino», das die aktuelle Szene beherrscht.

Die Euphorie des Erstlingswerks ist geblieben: Seht, ein neuer Ton, eine persönliche Problematik, schreibt die Kritik — und sie hat Recht — bei einem Dutzend Filmen pro Jahr. Ebenso oft könnte sie — aber sie tut es seltener — vom Einschwenken auf die neue Konvention des «mittleren Kinos» berichten. (Möglich, dass Autorinnen — ich denke etwa an Catherine Breillat, Catherine Binet, Christine Laurent, Christine Pascal, Marie Claude Treilhou, die alle mit einem Film zu Buch stehen, etwas resistenter oder schlicht benachteiligter sind und diese Entwicklung zum soliden Handwerk, zum «cinéma spectacle» nicht so schnell machen werden.)

Das «mittlere» französische Kino

Die französische Filmproduktion hatte das «mittlere Kino», das Erzählkino mit soliden Genregeschichten, mit beliebten Stars und in solider industrieller Fertigung, den oft theaternahen im Studio innert nützlicher Frist hergestellten «Samstagabendfilm» bereits einmal gehabt, in den dreissiger und vierziger Jahren. Nach dem Krieg war er zu jenem «cinéma de qualite» verkommen, das die Nouvelle Vague bekämpfte, und das es in einem gewissen Sinne auch aus dem Feld schlug. Sie installierte sich zwischen dem kleinen und grossen Schund einheimischer Provenienz und den importierten Filmen eigentlich gar nicht schlecht. Die importierten «Publikumsfilme» kamen in der Mehrheit aus den Vereinigten Staaten, denn bis zu den immer grösseren Superproduktionen einzelner Starregisseure und einzelner Genres (Katastrophenfilme, Agentenfilme) der siebziger Jahre bestand das amerikanische Kino aus diesem mittleren Film, der effizient und verständlich, doch oft reichlich unpersönlich die Spektakelelemente vorführte, die der Grossteil des Publikums offenbar im Kino noch immer erwartet. Seit einigen Jahren bekommt das französische Publikum sein «cinéma spectacle» aus eigener Küche. Und diese ist inzwischen bereits so straff organisiert wie die amerikanische. Drei Dutzend Stars spielen die Hauptrollen, knapp einhundert weitere Schauspieler bestreiten die Nebenrollen. Die meisten werden von der Agentur «Artmedia» verwaltet, eine Firma, die heute nicht unumstritten ist, weil sie sozusagen zum «geheimen Mitproduzenten» einer ganzen Schicht von Filmen geworden ist. Das Studio, das von den Truffaut, Godard, Chabrol und Konsorten verpönt und verhöhnt worden war, ist wieder im Aufwind (und die hier namentlich genannten haben den eigenen Fuss auch bereits wieder hineingesetzt); zum Teil mussten ganz alte Hasen wieder berufen werden für die Dekors (zum Beispiel Alexander Trauner); desgleichen für die Dialoge. Schon seit einiger Zeit verwalteten einige wenige Filmkomponisten sozusagen das Monopol der Filmmusik, aber nun kommt kaum mehr ein Film ohne Filmmusik aus. Eine gewisse Standardisierung hat auch die Vorliebe französischer Filmprofessionals für französische Couturiers und französische Autos gebracht. Schweizer Filmemacher, die in den Pariser Tonstudios und Labors arbeiten lassen, beklagen sich bereits über die industrielle Indifferenz, den namenlosen Schematismus, mit denen da gearbeitet wird. Die Normalisierung ist an allen Ecken und Enden festzustellen.

Aber: das Publikum ist wieder erreicht worden. Es gehen mehr Leute ins Kino als in den letzten Jahren, und sie gehen in französische Filme.

Die Stars, die dieses Kino tragen, die auch in es investieren, müssen nicht genannt werden. Ihre Namen zieren fast jedes Plakat. Aber vielleicht müsste zunächst einmal gesagt werden, wer dieses Kino macht oder jetzt — nach persönlicherem, «handschriftlicherem» Beginn — auch macht. Hier ist die Rede vom Kino der Bertrand Tavernier, Pierre Granier Deferre, Alain Corneau, Luc Béraud, Laurent Heynemann, Michel Deville, Bertrand Blier, Gerard Blain, Gilles Béhat, Réné Féret, aber auch der Benoît Jacquot, André Téchiné, Claude Miller, Jean-Charles Tacchella, Alex André Arcady, Claude Sautet, Serge Korber, Jean Girault, Georges Lautner, Moshe Mizrahi, der Henri Verneuil, Jean-Pierre Mocky, Edouard Molinaro und Claude Zidi natürlich. Es gibt ein paar mehr als die hier genannten 24; ihre und einige andere werden gleich gross (fast gleich gross) affichiert wie die Namen der Stars. Das unterscheidet das mittlere französische «cinéma spectacle» vom amerikanischen, aber es gibt auch viel wichtigere Unterschiede.

Vor allem darf das neue «mittlere Kino» nicht verwechselt werden mit dem durchschnittlichen Fernsehfilm, der sonst wo, in Deutschland vor allem, aber auch in der Schweiz, die Normalisierung anzeigt. Das französische Erzählkino kommt denn doch viel gepflegter, gekonnter, viel spielerischer auch daher. Es gewinnt nicht einfach mit einem «wichtigen Thema», mit einem «zentralen Problem» die Gunst des Zuschauers, sondern es erzählt, mitunter äusserst raffiniert und sehr oft im über Jahrzehnte entwickelten Zeichensystem bestimmter Genres.

Um zu präzisieren, von welcher Art Kino hier etwa die Rede ist, seien zehn Titel genannt: Le Choix des armes von Alain Corneau, Coup de torchon von Bertrand Tavernier, II faut tuer Birgitt Haas von Laurent Heynemann, Une etrange affaire von Pierre Granier Deferre, Plein Sud von Luc Beraud, Hotel des Ameriques von André Téchiné, Garde à vue von Claude Miller, Les Alles de la colombe von Benoit Jacquot, Le grand pardon von Alain Arcady und La guerre des pollces von Robert Davis.

Mindestens drei der genannten Autoren (Téchiné, Jacquot, Miller) haben mit viel persönlicheren, der Nouvelle Vague mehr verpflichteten Filmen begonnen, mit Paulina s'en va, L'assassin musicien und La meilleure façon de marcher, und sie haben sich — nicht etwa einfach aus «Feigheit» oder Bequemlichkeit, sondern überlegt und überzeugt — den konventionelleren Formen zugewendet. Jacquot und Téchiné haben sich ausdrücklich von ihrem «Dandyismus» distanziert. Kino, sagten sie sich einmal, kann nicht darin bestehen, dass da ein paar Autoren ihr Rad schlagen. Alle drei wehren sie sich jedoch, und das mit Recht, gegen den Vorwurf des «cinéma de qualité». Klar, sagt Claude Miller, hat ein Produzent mir Garde à vue vorgeschlagen, aber der Stoff hat mir unheimlich zugesagt, und das story-board von Lam Le, die Dialoge von Michel Audiard, das Studio usf., das sind alles meine eigenen Wünsche und Entscheidungen, stehen im Dienst des Stoffs, so wie ich ihn verstanden hatte und mitteilen wollte. Er hat «im System» gearbeitet, allerdings mit einem Produzenten, der sich vom Verleih nicht alles diktieren lässt, mit Alain Sarde. Aber Miller sagt, dass er durchaus wieder arbeiten könnte und wolle wie in seinen ersten Filmen.

Drei der oben genannten Titel—Les Ailes de la colombe, Hôtel des Amériques, Plein Sud — gehören in einen genauer zu definierenden Zusammenhang: die Wiederbelebung des Melodramas. Sozusagen nach dem Durchgang durch die Nouvelle Vague.

Weniger schwierig scheint mir der Nachweis der Rückbesinnung auf die Tradition bei Le Choix des armes, II faut tuer Birgitt Haas, La guerre des polices und Le grand pardon zu sein. Auch Truffaut (Tirez sur le pianiste, La peau douce usf.), Godard (A bout de souffle, Alphaville, Bandeà part), Chabrol (Les Cousins, Le beau Serge usf.) hatten gewisse Formen des französischen Film noir aufgenommen, wenn auch ironisch (ähnliches hatte auch André Téchiné in Barocco noch einmal versucht). Eine neue Generation schliesst wieder an, wo Jean-Pierre Melville aufgehört hat, und der hatte angefangen, wo Clouzot, Becker, Yves Allegret aufgehört hatten. Der Film noir ist im Grunde die einzige intakte Tradition des französischen Films. Wenn eine Rückkehr zur Tradition überhaupt geschehen soll und kann, dann muss sie hier geschehen. Ich denke, Alain Corneau ist sie in Le Choix des armes auf aussergewöhnlich starke Art gelungen. Und Bertrand Taverniers Coup de torchon (nach Jim Thompsons legendärem Buch «Pop. 1280») zeigt mit jeder wünschbaren Deutlichkeit, mit welcher Souveränität französische Regisseure mit den Stilfiguren des Genres oft umzugehen wissen. Im Moment ist gar ein gewisser Übermut festzustellen, in Alain Arcadys Le grand pardon, der sich ohne falsche Bescheidenheit und ohne falschen Ernst an Coppolas Godfather misst.

Zusammenfassung

Nachdem es durch Autoren (und Autorenproduzenten) unsanft aus seinem Schlaf gerüttelt worden war, hat sich das «System» des französischen Films wieder aufgefangen. Auf dem Binnenmarkt behaupten sich die französischen Filme heute fast so gut wie in den besten Zeiten. Der Export hingegen ist hinter den Entwicklungen zurückgeblieben. Im Europa der Sechs funktioniert er zwar schlecht und recht; ausserhalb mehr schlecht als recht. In den USA, auf deren Markt es die Strategen des «Systems» vor allem abgesehen haben, zeigen sich französische Filme noch immer genau so sporadisch wie italienische oder spanische, obwohl Frankreich als einziges europäisches Land filmindustrielle Strukturen und eine entsprechende Produktion hat, die mehr erhoffen lassen.

Die Nouvelle Vague ist nicht spurlos vorbeigegangen. Man kann nicht sagen, dass die französische Filmindustrie in den siebziger Jahren da wieder angesetzt hat, wo sie von den Neuerern Ende der fünfziger Jahre aus den Schienen geworfen worden war. Erstens gibt es diese Neuerer noch, und sie schlagen sich noch immer recht bis gut auf dem beschränkten «Art et Essai»-Markt; einige wenige haben sich aus ihm sogar befreit (unter Aufopferung der extremsten persönlichen Formen, versteht sich). Von den Errungenschaften der Nouvelle Vague ist aber auch die Tradition des Erstlingswerks geblieben. Das «System» setzt darauf und verheizt jährlich eine ganze Anzahl von jungen Autoren. Am wenigsten resistent scheinen uns jene jungen Cineasten zu sein, die wir «autobiographisch» genannt haben: Gegen die Zwänge des Systems hat jener am wenigsten zu setzen, der als erstes einen eigenen Stoff von der Seele filmt; resistenter (aber auch ökonomisch schwächer) sind jene, die in ihrem Erstling eine eigene Sprache reden. Da sie noch von der kulturellen Ausrichtung der «Avances sur recettes» profitieren, sind sie im ersten, vielleicht noch im zweiten Film auch für Produzenten interessant, zumal die französischen Produzenten in der Regel nach dem Gesetz der grossen Zahl operieren und operieren können (im Gegensatz etwa zu den italienischen).

Ganz klar ist im ganzen ein Trend weg vom «cinéma écriture» zum «cinéma spectacle» festzustellen. Die Rückkehr zur Erzählung ist dafür das ästhetische, die Rückkehr zum Starsystem das ökonomische Zeichen. Doch es geht ein Schreckgespenst um; es heisst «cinéma de qualité» und meint Erstarrung in Normen, Verlust der individuellen Töne, kurz Konfektion. Jene, die den neuen französischen Kinofilm machen, der die «Rive gauche» verlassen hat und auch an den Champs Elysees und in der Provinz zu sehen ist, geben sich optimistisch. Sie leben mit dem «System», aber sie denken, sie seien es nicht.

Um an unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, sei auch noch einmal angemerkt, dass die neuen Entwicklungen des französischen Kinos in der französischen Schweiz (auch dank einiger Ausstrahlungen des Genfer Fernsehens) mit Mühe noch mitzuverfolgen sind, dass aber die Kinowirtschaft der deutschen Schweiz die Verhältnisse des stärksten europäischen Filmlandes sehr mangelhaft reflektiert. Überspitzt ausgedrückt, zerfällt der französische Film hier in jenen Film, der noch in die ästhetischen Zusammenhänge der Nouvelle Vague eingewiesen werden kann und in das Kino der Belmondo, Delon und De Funès.

Aber das ist nicht der einzige schweizerische angle der hier vorgelegten Skizze der Entwicklungen in Frankreich. Implizit sollte hier auch eine kritische Einschätzung der in der Schweiz sich abzeichnenden Normalisierung der Filmproduktion und ihrer Propagierung im Buch «Filmmanufaktur Schweiz» von Thomas Maurer angeregt werden.

Vielleicht hätte man dieser Skizze vorausschicken müssen, dass Alain Tanners Messidor in diesem Filmland Frankreich kein Ereignis mehr ist, dass Jonas bereits Mühe hatte. Dass Francis Reussers Seuls noch immer nicht herausgekommen ist in Paris. Dass Michel Soutters L’amour des femmes nicht einmal mehr einen Achtungserfolg erzielte. Und so weiter, und so fort.