Mit diesem Film aus dem Jahr 1965 ist Francesco Rosi als erklärter Marxist und engagierter Filmemacher in der «Sache des Südens» an ein nichtitalienisches Phänomen herangetreten, den spanischen Stierkampf. Bilder (Gianni Di Venanzo, Pasqualino De Santis) und Töne verdichten sich in diesem ersten Farbfilm Rosis zusammen mit der virtuosen Schnitttechnik zu einer künstlerischen Symphonie, die durch Schönheit und Eindruckskraft — adaequat zur Inszenierung des Stierkampfs — fasziniert. Die Irritation, die dieser Film ausgelöst hat, ist für vielerlei signifikant. Schweizer Filmverleiher fürchteten sich (und fürchten sich noch) vor Boykottaufrufen der Tierschutzvereine. Dem grossen schweizerischen Kinopublikum bleibt II momento deshalb bis heute vorenthalten. Konsterniert waren auch Kritiker, die Rosi als Erneuerer des «Neo-Realismus» zu einer Zeit zu feiern begannen, als Visconti seiner melodramatischen Neigung zu erliegen begann, und Fellini seine individuelle Mythologie heraufbeschwor. Manche von ihnen glaubten, Rosi des Verrats an sich selber und an der Sache des kritischen Films bezichtigen zu müssen. Noch nie war denn auch bei Rosi die Story so «einfach» und die Montage wichtiger als die Arbeit am Drehbuch. Das Zerschlagen der realen Zeitkontinuität in scheinbar disparate Facetten hatte in den vorangegangenen Filmen programmatischen Charakter. Bilder aus verschiedenen Realitäts- und Zeitebenen durchleuchten dialektisch — und ohne Demagogie — sozioökonomische Zusammenhänge, die das Heute bedingen. In II momento kehrt Rosi zum konventionellen, kontinuierlichen Handlungsfaden zurück.

In vier Monaten hatte die Filmequipe Rosis das Bildmaterial zusammen. Sie folgte Miguel Mateo, genannt «Miguelin», einem der bekanntesten spanischen Toreros der sechziger Jahre, bei seinen Auftritten an Sonn- und Feiertagen in die grossen Stierkampfarenen, arrangierte eigens Corridas, finanzierte bei Gratiseintritt für die Zuschauer die benötigten Stiere. Miguelin, von dem Gianni di Venanzo sagt: «(...) eine eigenartige Persönlichkeit, introvertiert; alle Toreros sind Einzelgänger, traurige Menschen. Miguelin hasste die Stiere (...). Ich war stark beeindruckt von dieser unglaublichen Tristesse»1, spielt seine eigene Rolle. Durch das Amalgam von professionellen Schauspielern und Laiendarstellern entsteht dieses für Rosi so charakteristische Oszillieren zwischen Dokument und Fiktion. «Seine Wirklichkeit ist das Ergebnis einer ‹Recherche›, einer nachträglich hergestellten Authentizität, einer Rekonstruktion mit dem Wahrheitsgehalt eines Dokuments und der geschliffenen Form eines mit höchstem Kunstverstand erschaffenen Kunstwerks.»2

Eine ungezählte Masse trippelnder Füsse in Reih und Glied und im selben Takt tastet sich zentimeterweise vorwärts: die Füsse des Volks. Die dramatische und eindringlich laute «Musik» Piero Piccionis (dumpf dröhnende, stampfende Töne) lässt diese erste Einstellung unter die Haut fahren. Die Kamera, die von der Nahaufsicht wegrückt, gibt die Aufklärung des rätselhaften Bildes. Die Füsse gehören zu den Trägern eines Standbildes der «Virgen de los dolores», der Madonna mit den drei Perlen auf den Wangen, ein von Gold und Edelsteinen strotzendes Symbol unbegrenzten Reichtums des Klerus.

In einer fünfzehnstündigen Prozession durch die Strassen der Stadt wird in Sevilla von Jahr zu Jahr der «Marcarena», der Madonna der Toreros, Tribut gezollt. Die blendende Demonstration kirchlicher Macht, die in dieser ritualisierten Form mythische Qualität erreicht, ist die Klammer des (Stierkampf-)Films.

Millimeterarbeit ist nötig, um das Standbild durch das — nicht knapp bemessene — Portal vom Innern der Kirche ins Freie zu manövrieren. Priester, in tiefhängende Kutten gehüllt, bestückt mit Weihrauchgefässen und langstieligen Kerzen, umsäumen die Madonna. In den Strassen ballt sich eine bunte, pittoreske Menschenmenge zusammen, die in erregtem Zustand applaudiert, sich in die Arme fällt. Die Grenzen zwischen profanem Volksfest und Kirchenprozession verwischen sich. Die religiöse Prozession ist zum Karneval degeneriert, wo die Priester und Nonnen ihren Mummenschanz zelebrieren. Anonyme, schrille Männerstimmen geben die Kommandos, diktieren die Marschroute des Zuges und die Pausen der Träger. Das Aufsichtsorgan, die Polizei, ist überall präsent; Soldaten marschieren im Rhythmus der Prozession. Religiöse Weisen und Marschmusik wechseln einander ab und fliessen ineinander über. Es ist das Spanien unter der Vorherrschaft der liierten öffentlichen Machtinstanzen: der Kirche, der Armee und der Polizei; Symbole der Unterdrückung.

Die Prozession stoppt, die Kamera kriecht gleichsam unter das sonst von schwerer Seide verhangene Traggestell zu den bei einer Zigarette sich ausruhenden Trägem. Einfache und bäuerliche, vom Leben gezeichnete Männer sind es, die die Last dieses leeren Fetischs auf ihren Schultern tragen. Der Kontrast zwischen der öffentlichen Erscheinungsform der Kirche im tradierten Schema, mit «Brot und Spielen» fürs Volk sich anbiedernd — die gesamte soziale Misere mit dem gloriosen Schein ihrer pompösen Selbstdarstellung versilbernd — und der des «wahren» Volks könnte grösser und prägnanter nicht eingefangen werden: «Für die Bauern ist der Staat noch weiter entfernt als der Himmel, denn er steht nie auf ihrer Seite» (Carlo Levi, in Eboli).

Das Spiel einer Militärkapelle leitet abrupt in die nächste Filmsequenz über, den Strassenkampf mit Jungstieren in einer Dorfstrasse. Die Männer des Dorfes laufen vor den Stieren, lassen sich jagen und weichen ihnen aus. Sie demonstrieren ihre Geschicklichkeit, ihren Todesmut. In der improvisierten Arena steigert sich das Spiel zum Kampf zwischen Mensch und Stier. Miguel, der sich besonders mutig nah an den Stier herangewagt hat, löst sich von der enthusiastischen Menge, als sie in der Blutlache des erdolchten Stieres zu tanzen beginnt.

Fernab von jeglicher Zivilisation nähert sich Miguel in der grossen Hitze und der alles auslaugenden Kraft der weissen Sonne und totaler Stille seinem südlichen Heimatdorf, begegnet der Getreidehalme flechtenden Mutter und dem Vater auf dem Feld. In der prallen Mittagssonne dreht dieser auf einem von zwei Maultieren gezogenen, hölzernen Dreschschlitten stoisch die immer gleichen Runden. Wortlos wechseln die Männer ihre Plätze. Im Schatten eines ihn umrahmenden Karrenrades verzehrt der alte Mann das kärgliche Mahl, Brot und Wein. Im Malerischen dieses in vorzivilisatorischen Zeiten stehengebliebenen — oder besser: stehengelassenen — Bauernstandes liegt ergreifende Tragik.

Miguel durchbricht den Kreislauf des Bauernlebens. Auf dem schnurgerade vom Dorf wegführenden Weg geht er mit dem Koffer in der Hand zum Bahnhof. Eine Bahnschranke senkt sich zwischen ihn und seine Mutter nieder, sie versinnbildlicht die Zäsur seines Lebens. Miguel vollzieht exemplarisch den Exodus vom zukunftslosen Landleben. Er fährt in die nördliche Industriemetropole Barcelona. Das hektische Durcheinander von Mensch und Geräusch im Bahnhof und in der bunten Geschäftsstrasse steht im diametralen Kontrast zum Zeitlosen des provinziellen Dorflebens und signalisiert die scheinbare Wende. Miguel, der seiner Bestimmung zur Armut unsentimental getrotzt hat und der die Auffassung teilt, durch materiellen Besitz sozial aufsteigen zu können, vertauscht sein Landleben mit dem des städtischen Subproletariats. Froh über jede Art von Arbeit ist er der fremdbestimmenden, ausbeutenden und langen Hand der Arbeitsvermittler ausgeliefert. Aber: «Zu meinem Vater geh' ich auf keinen Fall mehr zurück. Lieber geh' ich nach Deutschland und arbeite dort.» In den Kneipen und Cafeterias — den Vororten der Fabriken — wird der naive Landjunge von seinen Kameraden über die Spielregeln der Arbeitsbeschaffung und die Realität städtischer Arbeitswelt aufgeklärt. 25 Peseten im Tag verdient ein Arbeiter durchschnittlich, einen Fünftel seines Lohnes gibt er dem «prestamista», dem Vermittler, ab. Miguel schleppt am Hafen Baumstämme von irgendwoher irgendwohin, er klopft auf einer Strassenbaustelle Steine (von ferne assoziiert man das Gemälde der «Steinklopfer» von Courbet). In den Abendstunden sind die Dirnen — wie die Baumstämme auf den Abtransport wartend — Abbild seiner eigenen Verurteilung zur Prostitution. Nach zwei Monaten Barcelona zieht Miguel das Fazit:

Ich bin davongelaufen, weil ich zu Hause wie ein Vieh arbeiten musste (...). Ich kam nur hierher in die Stadt, weil ich gehofft hatte, es wäre hier besser, aber es ist noch schlimmer. Es ist genau wie auf dem Land — nur noch ärger.

Ein Ende des Arbeitslebens in der völligen Selbstentfremdung ist ausgeschlossen, Ausbrüche bleiben von vornherein aussichtslos, und nur wenige werden von der Gesetzgebung nicht kriminalisiert. «Ich würde», sagt Miguel, «ohne weiteres stehlen, wenn ich mich nicht vorm Gefängnis fürchten würde.» Von den Toreros sagt ein Kommissar einmal: «Getarnt als Idealisten, sind das üble asoziale Gauner. Wenn auch mal einer was taugt, 99 auf hundert sind richtige Verbrecher.» Für die Desperados des Subproletariats ist es ein kleiner Schritt nur, in El Cordobes — dem famosen Stierkämpfer — eine Leitfigur zu sehen. Für jede Corrida soll er eine runde Million Peseten kassieren.

Im Keller einer Bar unterrichtet Pedrucho, ein gealterter Matador, gegen ein Entgelt von 500 Peseten Einschreibegebühr und 100 im Monat angehende Toreros. Bei Pedrucho erlernt Miguel das Handwerk des Stierkampfs, geht in kurzer Zeit und mit dem Willen der Verzweiflung bravourös mit der «capa» um, steckt die Banderillas mit der vorgeschriebenen Grazie und Eleganz, lernt die Figuren beherrschen und sticht einem Attrappenstier den todbringenden Degen in den nur münzengrossen Flecken zwischen die Hörner: «(...) das ist der Augenblick der Wahrheit.»

Ohne Erlaubnis springt Miguel bei einem Stierkampf mit der «muleta» aus dem Schatten der Barrera in die Arena; er wird unter Applaus des Publikums aus der Arena geschleppt. Erst als Curro, ein Neuling wie Miguel — auf den aber die Stierkampfmanager setzen —, in der Arena in einem Moment der Irritation Angst bekommt, unter Pfiffen und Flüchen des Publikums die Arena verlässt und im Wagen mit aufheulendem Motor davonbraust, ist die Chance freigegeben für Miguel. Er tötet den Stier, das Publikum applaudiert frenetisch dem Sieger über die Angst vor dem eigenen Tod. Es trägt ihn (das Brokat seiner Stierkampfuniform schillert in der Sonne wie das Standbild der «Virgen») auf den Schultern durch die Arena. Für die Impresarios, die «prestamistas» der ersten Garnitur, wird Miguel zu einer sicheren Möglichkeit der Investition. Für Sevillano, der Miguel für 15 Prozent seiner Gage von einer «corrida» zur andern vermittelt, ist Miguel Garant eines hohen Umsatzes. Er verwahrt sich gegen die Proteste Miguels:

Du kaufst dir eine Menge Sachen, du verdienst Geld wie Heu. — Wieso soll ich auf einmal leer ausgehen? Das sind nun mal die Usancen. Es ist eine alte Tradition, die auch du nicht ändern wirst.

Für seine Eltern ist Miguel zum klassischen Fremdarbeiter (im eigenen Land) geworden. Er kauft ihnen ein Haus, lässt das Telefon installieren, damit sie immer in «Kontakt» mit ihm sein können, «(...) auch wenn Miguel in Amerika sein wird (...)». Wenn Miguel mit seinem Sportwagen einen von Maultieren gezogenen Karren überholt, begegnen sich zwei Zeitalter. Auf dem Feld, wo mit Gabeln Spreu vom Weizen getrennt wird und der Dreschschlitten über das geschnittene Getreide gleitet, steht Miguel als Fremdling seiner eigenen, unwiederbringlichen Vergangenheit gegenüber. Teresa, das sommersprossige Mädchen mit unschuldigen Augen, reicht Miguel die Wasserflasche. Tropfen glänzen ihr im Gesicht. Bei einer mondänen Party in der Stadt ist Miguel für die betuchte Schickeria, die sich — wie man aus der Konversation entnehmen kann — in nächster Zeit bei der Weltausstellung in New York, beim Pferderennen in Brasilien oder in St. Moritz wieder einfinden wird, ein kurioses Schaustück — auf der selben Stufe des Pinschers des Hausherrn, Marchese de los Alamos del Guadalete. In einer Ecke des Salons schöpft Miguel einen Teller auf Mundhöhe aus und beobachtet dabei die Champagner nippenden Gäste. Für die «Party-Löwin», die amerikanische Schauspielerin Linda, ist Miguel «ein Souvenir aus Spanien». Sie schwenkt die Stola ihres feuerroten Kleides aufreizend wie eine «muleta». In einem Nebenraum der Villa vollziehen sie den «Moment der Wahrheit» mit vertauschten Rollen.

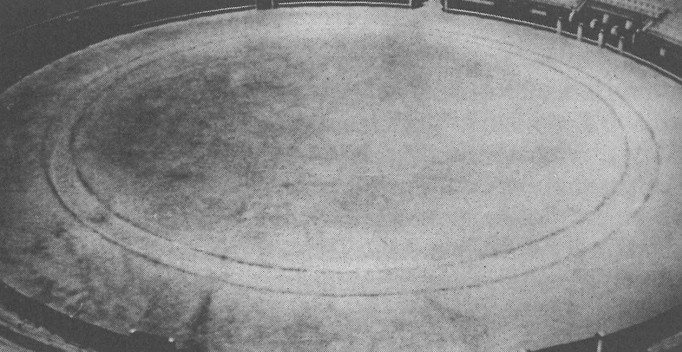

Miguel übt allein im Kreis der leeren Arena, simuliert die Bewegungen, seine einstudierten, trippelnden Schritte und Manipulationen. Diese Szene zeigt, wie genormt und ritualisiert der Mythos des Stierkampfs ist, zeigt auch in aller Deutlichkeit die totale existentielle Isolierung des Matadors (wörtlich: «Töter») vor der anonymen, übermächtigen Zuschauermasse auf. Durch das rasche Schwenken der Kamera wird sie zu einem abstrakten, unfassbaren Fluidum.

Weil Toreros rasch verbraucht sind, neue nachdrängen und das Publikum ein Recht auf Abwechslung erhebt, wird Miguel, kaum dass er sich von einer Verletzung erholt hat, von einer Arena zur andern gehetzt.

Die Todesstösse, geschnitten und gerafft, werden zur unerbittlichen, berechnenden Brutalität, zur routinierten Fliessbandarbeit, Miguel zu einer Marionette der ausbeutenden Hintermänner. Das Bild des Individuums Miguel und der «prestamistas» ist ein Bild Spaniens: ein Handeln ohne Verantwortung, immer in den Händen eines Höheren; ein exemplarisches Bild der Infantilisierung eines ganzen Volkes. Das auch ist II momento della verità. Die Impresarios, die Generäle des Stierkampfs, bleiben geschützt im Hintergrund der Tribünen. Es ist auch kaum damit zu rechnen, dass, wie am 15. Juni 1801, ein Stier in der Arena Madrids in die Zuschauertribüne dringt und den Bürgermeister auf die Hörner nimmt. Sevillano, der Manager Miguels sagt: «Ein Torero ist und bleibt ein Krieger». Er legt die Auffassung der Tauromaquia nahe, in ihr eine Abart und Fortsetzung des Krieges auf der Ebene des artifiziellen Kampfes zu sehen, mit den klassischen Figuren öffentlicher Gewalt: Täter, Opfer, Zuschauer. Stierkampf bedeutet auch Ausbruch von Schaulust und Rausch, der in Grausamkeit umschlagen kann. Es bedarf des Gleichmachers der Angst und kollektiver Enthemmung, um in Situationen äusserster Bedrohung (in der voyeuristischen Abschwächung) die Rangunterschiede der Bevölkerung auszulöschen. Die «corrida» ist als ein kollektives Sich-vergessen, als Raserei, als ein Abglanz der Gewalt, wie sie das spanische Volk von jeher kennt, dargestellt. Das kathaitische Spektakel des Stierkampfs — wobei auf der einen Seite die Illusion für den Torero Miguel steht, der auf ein besseres und freieres Leben hofft - ist auch traumatisches Moment für das hoffnungslose Volk, das im Töten des Stieres seiner eigenen Hinrichtung beiwohnt. Es ist der Kampf um das Leben in der Gleichzeitigkeit der Todesfaszination; die Hinrichtung sozialer Mythen und die Demobilisation politischen Bewusstseins. In dem Pamphlet «Pan y Toms» (Brot und Stiere), das dem von Goya porträtierten, liberalen Intellektuellen Jovellanos in der Zeit der spanischen Reaktion zugeschrieben wurde, werden die Spiele gar als Chiffre für die Unaufgeklärtheit und den politischen und moralischen Niedergang angeprangert.

Der leidende Stier, der — Inbegriff animalischer Vitalität -seinem Schicksal ausgeliefert entgegentrotzt, und der Torero Miguel beginnen sich zu gleichen. Beide werden zu Opfern ihrer Bestimmung. Die Formel für die existenzielle Erfahrung des Stierkämpfers steht bei Baudelaire:

ich bin die Wunde und das Messer,

bin das Opfer und der Henker

(im Gedicht «l'Heautontimorouménos»).

Miguel hat die Stiere vor sich und kämpft — alle Angst mit der spielerischen Leichtigkeit seiner Bewegungen überspielend — um sein Leben, das die Gesellschaft indirekt für ihn bestimmt hat. Er tötet den Stier, um das eigene Leben — wenigstens für den Moment — zu retten.

In einem der namen- und zahllosen Hotels, in denen Miguel und seine Mannschaft zu übernachten pflegen, setzen sich in seinem Kopf «Augenblicke der Wahrheit» fest. Er hat Träume, Angstträume:

Unentwegt hör' ich eine Stimme, die zu mir redet: du bist verrückt, dich töten zu lassen, du hast das Leben noch vor dir. — Das alles für schmutziges Geld? — Wieso tust du das? — Kein Mensch wird sich deiner später erinnern. — Wozu machst du noch weiter? Du kannst es doch endlich lassen. Du kannst arbeiten wie alle Leute. — Es ist zum Verrücktwerden. Jede Nacht dasselbe.

Von diesem Augenblick an beginnt sein Schicksal dem folgerichtigen Ende entgegenzugehen. In seiner glitzernden Stierkampfjacke kniet Miguel im Hotelzimmer vor einem improvisierten Hausaltar mit einem leuchtenden Bild der Madonna (einer Miniatur der Madonna der Toreros?) nieder. Mit dem Wagen wird er — wie schon so oft — zwischen zwei ihn flankierenden Männern im Fonds eines Wagens auf dem Weg zur Arena gezeigt. Ein Verurteilter auf dem Weg zum Schafott. Miguel wird vom Stier, der bereits mit dem Tod kämpft, schwer verletzt. Der Stier liegt sterbend im weiss-gelben Sand der Arena; Miguel stirbt, in formal kongruenter Körperhaltung, auf der Intensivstation.

Von einem Leichenzug wird Miguels Sarg in die Kirche begleitet und vor dem Altar aufgebahrt. Mit dieser Szene endet der Film Rosis, wo er begonnen hat — in der Kirche. Die Prozession ist die Klammer des Films, sie signalisiert zugleich das Unabänderbare im zyklischen Ineinanderlaufen von Anfang und Ende.

Rosi beschreibt in epischer Breite den Aufstieg eines Bauernjungen bis zum Tod als glorioser Stierkämpfer und Volksidol. Hier verläuft alles geradlinig vom Anfang bis zum notwendigen Ende. Rosi ist dabei nicht impressionistischer Schilderer pittoresker Armut und auch nicht geblendet vom farbenprächtigen, exotischen Pomp der Stierkampfszenen. II momento ist denn auch weniger als ein (weiterer) Film über den Stierkampf zu verstehen, sondern vielmehr als ein Film über die politische Situation Spaniens — ohne vordergründige Lehrmentalität. Grenzenlose Tristesse des Toreros Miguel als der exemplarischen Figur, in der sich die geschichtliche Realität eines ganzen Volkes niederschlägt und Schönheit der Bilder (die warmen Farben des Gelb und Rot, dem Blut im Sand der Arena, beispielsweise) halten sich die Waage.

Abgesehen von der Ähnlichkeit der aufgenommenen Landschaften, der meseta castillana und der Apuliens, ist die Analogie zwischen der Unterentwicklung des Mezzogiorno und der Spaniens evident. «Die neapolitanische und die sizilianische Welt sind Provinzen der spanischen Welt.»3 Auch II momento dreht sich, wenn auch nicht geographisch, so doch thematisch, um den Süden Italiens. Der Süden hat — über geographische Grenzen hinweg — exemplarischen Charakter. Die neapolitanische Kultur ist eine Dimension der spanischen, es ist die Subkultur der Unterentwicklung. Die Geschichte Spaniens, als geschichtlicher Seismograph europäischer Entwicklung, ist geprägt durch den permanenten Wechsel von Unterdrückung und Auflehnung.

In allen Filmen Rosis ist die Ambition spürbar, die Macht, die sich im kriminalistisch verwickelten Zusammenspiel politischer und ökonomischer Faktoren formiert, zu entschleiern und die Drahtzieher zu entlarven.

Ich habe die Mafia auf die Dimension einer sozialen Wirklichkeit zurückgeführt, habe sie entmythifiziert. Die Mafia existiert als Mythos und wird als Mythos weiterexistieren; ich versuchte, sie eine soziale Wirklichkeit werden zu lassen, und so auch den Torero.4

Rosis Filme sind nicht dokumentarisch, sondern dokumentiert, basieren weniger auf realen Tatsachen als auf typischen. Arbeitshypothese ist die brechtische Idee der maximalen Vereinfachung, um auf das Essentielle, Elementare vorzustossen. Es gilt aufzuzeigen, dass das einfach überschaubare Leben eines Individuums in der öffentlichen Dimension undurchschaubar und enigmatisch wird. So ist denn der Protagonist (Miguel), in welchem sich die Handlung kristallisiert, weniger wichtig als der Kontext, in welchem er sich bewegt. Die Grundstrukturen der gesellschaftlichen Existenz werden blossgelegt. Im exemplarischen Fall des Stierkämpfers Miguel, von dessen persönlicher Sphäre sich Rosi bewusst distanziert und sich damit einer allgemeineren Realität verpflichtet, wird deutlich, wie ohnmächtig der Kampf des Einzelnen gegen das System bleibt, und wie sehr das Individuum in der totalen Fremdbestimmung, in den Bahnen, die die Gesellschaft vorbestimmt, gefangen ist.

Sowenig Rosi in II momento einen Abriss der Geschichte des spanischen Stierkampfs wiedergeben wollte, sowenig kann es ihm «nur» darum gegangen sein, das faschistische Spanien Francos mittels der «corrida» zu symbolisieren. Auch wenn II momento eine mittelbare Kritik am franquistischen Regime ist, so ist der Stierkampf doch vor allem Destillat einer der unbarmherzigsten Formen des Existenzkampfes. «Ich wollte einen Film über Spanien machen, ein viel zeitloseres Thema als Franco.»5

Rosis Stierkampffilm hat die Dimensionen der graphischen Hauptwerke Goyas (die Zyklen der «Caprichos» oder der «Desastres de la guerra»), die die Eigenschaft des Sinnbildes oder einer darin enthaltenen universellen Feststellung aufweisen, und die über punktuelle historische Umstände und spanische Verhältnisse hinausweisen. Die Spuren fortschreitender Aufklärung scheinen hier wie dort und früher wie heute verschwunden: historischer Nihilismus breitet sich aus, «der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer» (Goya). Geschichte ist absurd, das Leben ein infernalisches Tollhaus, worin das Individuum unter der Fuchtel des (Geld-) Adels, der Kirche und der Justiz zum Objekt ihrer Willkür und «Caprichos» (Launen) wird. Ein weiterer Punkt verbindet II momento Rosis mit Goya. Es ist die Darstellung des entstellten Menschen in einer Gesellschaft, in der Held ist, wer zum rücksichtslosen Täter geworden ist.