Für die erste Nummer der neuen Serie von CINEMA, Ende 1973, schrieben wir—vielleicht etwas unvorsichtig, so wie man halt immer ist, wenn man etwas Neues beginnt —:

Es ist vielleicht kein Zufall gewesen, dass wir den «Groupe 5» zum ersten Thema gewählt haben, jedenfalls nicht, wenn man die Genfer Schule als den Ausdruck einer Verfestigung und Professionalisierung im schweizerischen Filmschaffen deutet und CINEMA als den Versuch, die Kritik allmählich auf die Höhe des Filmschaffens zu bringen.

Beeindruckt von Charles mort ou vif?, La Salamandre, Le retour d’Afrique, von L’Invitation, von Les Arpenteurs, um nur einige wenige zu nennen, fragten wir uns selber, ob wir Kritiker auch eine neue Rolle bekommen hätten.

Wir klopften uns nicht an die Brust, weil wir etwas verschlafen hatten; die meisten hatten das einheimische Filmschaffen seit Jahren begleitet. Es war nicht schlechtes Gewissen, sondern Enthusiasmus, die Aussicht und Absicht, an etwas Einmaligem, etwas Passionierendem teilhaben zu können, schreibend, diskutierend, kritisierend. Wir mussten diese Diskussion nicht erst anreissen, sie war im Gange; der Schweizer Film arbeitete an seinem eigenen Bewusstsein, seit zehn Jahren schon, mindestens. Und endlich war etwas am Leben: ein gefährdetes Leben, die Zeiten waren nicht weniger böse damals in dem gestörten Kommunikationsfeld Kino. Aber es war Bewegung, «eigene» Bewegung in unsere Filmlandschaft gekommen. Auf das Titelblatt unseres ersten Büchleins setzten wir Bulle Ogier, den Salamander. Schon das war Programm, und wie erst die Sätze von Alain Tanner, die er vier Jahre zuvor im Zusammenhang mit Charles mort ou vif? geschrieben hatte. Wir setzten sie auf die Rückseite des ersten Heftes:

... Unsere Strassen, Häuser, Mitbürger werden jetzt gesehene, beobachtete und kommentierte Grössen... Lange Zeit haben wir geschwiegen. Jetzt beginnen wir zu reden, und unsere Mundart ist wahrscheinlich nicht schlechter als andere. Wir reden also. Wir reden mit Euch.

Es galt, genau (nicht gerecht um jeden Preis) zu sein, dachten wir. Hätten wir es nicht gedacht, hätten wir «choses vues» nicht mit «gesehene Grössen» übersetzt, sondern mit «sichtbare». Aber wir wollten immer nahe am Original bleiben, in der Übermittlung korrekt, in der Kritik unabhängig. In der ersten Nummer druckten wir zum Schluss die beiden Briefe ab, die John Berger den beiden Hauptdarstellern von Le milieu du monde, Olimpia Carlisi und Philippe Leotard, geschrieben hatte, zwei präzise, gescheite, eine ganze Ästhetik (oder Politik) aufschliessende Briefe. Niemand hat sie später nachgedruckt; das ist auch ein Zeichen für die Art des Interesses, das der Schweizer Film im eigenen Land «geniesst». (Die Nummer von CINEMA ist vergriffen.)

Acht Jahre später fragten wir (in CINEMA 2/80), nachdem der Schreibende sich schon früher einige Gedanken gemacht hatte über die Standards, die sich in diesem zu Beginn anarchischen, unqualifizierbaren und unbequemen Filmschaffen eingenistet hatten: «Ist das der Film, den wir wollten?» Wir wollten von einer Reihe von Kollegen, Filmemachern, Technikern, stillen Beobachtern wissen, was sie von den jüngsten Entwicklungen auf der Schweizer Filmszene hielten, ob es tatsächlich so weit sei, dass die Unvernünftigen aussterben. Wir sprachen von «normalen Filmen», und das Wort «Normalität» brauchten wir so, wie es Alain Tanner und John Berger bereits in Le milieu du monde gebraucht hatten. (Auch diese Nummer ist vergriffen. Einige Experten des Bundes, die jeweils eine kleine Subvention für CINEMA zu beantragen hatten, meinten zwar immer, wir schrieben für eine zu kleine Öffentlichkeit oder gar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wie sie sich täuschten.)

Noch ein Jahr später lasen wir an einem anderen Ort: «Praktisch die gesamte neue Schweizer Filmproduktion der sechziger und frühen siebziger Jahre kann als Herausbildungs- und Qualifikationsprozess von Regisseuren, Technikern und Produzenten verstanden werden.» Und: Alain Tanners La Salamandre wirke heute, betrachte man seine gestalterischen Ausdrucksmittel genauer, «wie die Skizze seiner selbst». Solche Sätze waren ein deutliches Signal, nicht nur weil sie vom Chef der eidgenössischen Filmförderung, Thomas Maurer, geschrieben worden waren, sondern weil offenbar ein beträchtlicher Teil der Filmautoren und Filmproduzenten solchen gefährlichen Un-Sinn unterschreiben würden. CINEMA hat klar Stellung bezogen gegenüber den in Thomas Maurers Buch «Filmmanufaktur Schweiz» formulierten Thesen, vor allem gegenüber dem geistlosen und, bei voller Lautstärke, kleinlauten Pragmatismus, den die schweizerische Filmszene zu Beginn der achtziger Jahre «auszeichnet». Der Artikel von Bernhard Giger trug die Überschrift «Nackte Zahlen gegen die Phantasie».

Machen wir's kurz: In den letzten Jahren ist bei uns die Angst gewachsen, dass wir am Ende von etwas stehen könnten. Und nicht nur, weil die Filmförderungsmittel zu knapp besessen und das Fernsehen zu ängstlich und zu arrogant waren, sondern weil der Geist der Erneuerung nicht mehr wehte. Gewisse Entwicklungen auf der schweizerischen Filmszene kamen mir vor wie ein Verrat, und ich frage mich, wie aus einem unbequemen, einem trotzigen, einem geist- und erfindungsreichen Film ein im grossen Ganzen behäbiger, zuverlässiger, manchmal sogar anpasserischer hat werden können. Ich erinnere mich an die Anfänge dieser Erneuerung, die aussenstehende Beobachter bewundernd oder neidisch ein «Wunder» genannt haben. (Die Zeiten sind vorbei, darüber soll man sich keine Illusionen mehr machen.)

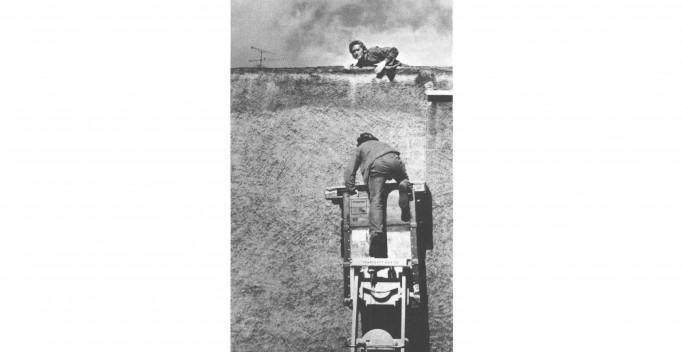

«Unsere Mundart ist nicht schlechter als andere», behaupteten jene, die den Neuen Schweizer Film unter widrigsten Umständen möglich gemacht haben. Voll Zorn und voll Bitterheit sprachen sie von der Schweiz als von einem kolonisierten, einem besetzten Land. Und gegen die Kolonisation setzten sie einen selbstbewussten Provinzialismus. Alain Tanner behauptete ihn dem Schreibenden vor einer Kamera des ZDF ganz klar und rücksichtslos noch anfangs der siebziger Jahre. Das ging, mit der nötigen Ironie im Tonfall zwar, sehr weit, bis hin zu der Parole «Schafft, zwei, drei, mehrere Vietnams». Es gab damals eine weltweite antikolonialistische Solidarität, und sie reichte, wie das Beispiel zeigt, bis ins kulturelle Selbstverständnis von Kulturschaffenden. Filmemachen in einem Land, das fast hundert Prozent seines Film«bedarfs» pfannenfertig importierte, war ein Akt der Auflehnung. Der Filmemacher war ein Partisan. Er war nicht einfach einer, der sich etwas von der Seele filmen musste und dazu ein Recht anmeldete. Da stand noch etwas dahinter oder darüber, eine politische Vision, wenn man will. Das gewichtigste Argument in den Kampagnen für eine Verbesserung der staatlichen Filmförderung oder für die Öffnung des Fernsehens auf die einheimische Filmproduktion war nicht der Hinweis auf ein paar brachliegende Talente, sondern jener andere auf die unheimliche Abhängigkeit und die damit verbundene Prägung durch den wahllosen Import von Filmen, das heisst auf den Identitätsverlust auf einem bestimmten, kulturpolitisch nicht zu verachtenden Feld.

Der neue Schweizer Film, eine Leistung der «68er Generation», begab sich auf einen langen Marsch. Als die Kino-und Fernsehleute nach Solothurn kamen und sagten: Macht doch endlich Filme, die die Leute sehen wollen, dann sind wir auch dabei, wurden die Filmemacher nicht kleinlaut. Sie sagten: Unsere Filme sind schon in Ordnung, und sie werden ihr Publikum bekommen, notfalls auch ohne euch. Sie bekamen recht. Manch ein kleiner Film, der im Parallelverleih durch alternative Spielstellen vertrieben wurde, erreichte mehr Zuschauer als heutzutage ein kleinerer Film, vor allem ein Dokumentarfilm im Kino.

Vor zehn Jahren, rund zehn Jahre nach den ersten «verrückten» Versuchen von Schweizer Filmemachern, ihrem Publikum klar zu machen, dass ihre «Mundart nicht schlechter ist als andere», waren mehr oder weniger grosse Teile einer Partisanenstrategie noch intakt im Selbstverständnis jedes einzelnen Filmautors. (Dass wir CINEMA machten, gehört selbstverständlich auch ins allgemeine Tableau. Auch wir dachten, dass unsere Mundart nicht schlechter sei als alle anderen von den «Cahiers du Cinéma» bis zur «Filmkritik».) Schon zeichneten sich allerdings auch gewisse Entwicklungen am Horizont ab, die der Schweizer Film durchmachen sollte, und die ihn an diesen heutigen Punkt der Ratlosigkeit und Konfusion geführt haben, die — so bleibt immer noch zu hoffen — keine heillose ist.

Das Fernsehen hat sich der Fähigkeiten und des Renommees, das sich einige Filmemacher anderswo erworben hatten, bedient. Das Kino ist eingestiegen. Rolf Lyssys Die Schweizermacher hat einen verhängnisvollen Massstab gesetzt. Die Koproduktionen haben einen gefährlichen Anschluss an den Europäischen Film hergestellt. Nicht nur das: Auch erfreuliche Entwicklungen stellten sich als äusserst problematische heraus, als kaum zu bewältigende. Solange es in der Schweiz keine Filme mehr gab, blieben die paar, die sie dennoch wagten, unter sich. Filmemachen war keine Aussicht, kein Traum, und auch kein Beruf. In einem Land, das Filme produziert, wollen ganz selbstverständlich junge Leute «zum Film». Es zeigt sich nun, dass sie bei der beschränkten Produktionskapazität keinen Platz haben. Ein befreundeter Filmemacher, der als Berater bei einer privaten Firma arbeitet, die den einheimischen Film regelmässig mit ansehnlichen Mitteln fördert, hat sich kürzlich bei einem «Numerus-clausus-Reflex» ertappt: Da lagen Projekte von Leuten vor, die als Techniker bereits im Film arbeiteten und nun mit Hilfe von «kulturellem Geld» Autoren werden wollten. Der besagte Filmemacher verspürte plötzlich einen Augenblick lang Hemmungen, ihnen Hoffnungen zu machen auf eine Filmemacherlaufbahn. Was würde dann auf den ersten kleinen Film folgen, fragte er sich; die eigenen Erfahrungen gaben ihm die Frage auf.

Es gibt noch immer zu wenig Filme aus der Schweiz für die Schweiz. Der Marktanteil der einheimischen Produktion im Kino und auch am Fernsehen ist noch zu gering, das politische Ziel des neuen Schweizer Films noch lange nicht erreicht. Aber die Mittel reichen nicht aus, um es zu erreichen, weder die Mittel, die sich dieser Film auf dem «freien Markt» erwirtschaftet, noch jene, die ihm kulturpolitisch wache Körperschaften und der Staat zur Verfügung stellen.

Der Schweizer Film steckt in einer tiefen Krise, und es gibt keine brauchbaren Strategien.

Die Strategie der Bundesfilmförderung, so wie sie sich in den letzten zwei Jahren herausgebildet hat, finde ich besonders fragwürdig. Sie besteht in der Konzentration der wenigen verfügbaren Mittel auf die — relativ — grossen Projekte bestandener Realisatoren und das äusserst begrenzte Experiment mit einigen wenigen glücklichen anderen. (Das «Numerus-clausus-Syndrom» ist da eigentlich schon ziemlich weit fortgeschritten.) Zu dem Zeitpunkt, da diese Zeilen geschrieben werden, Mitte November 1982, scheint schon das gesamte Budget für Herstellungsbeiträge des Jahres 1983 an ein paar Projekte gebunden zu sein; kommen die Restfinanzierungen dieser Projekte bis zum Frühling 1983 zustande, wird vom Bund nichts mehr zu erwarten sein. (In seiner letzten Sitzung soll der Begutachtungsausschuss für Herstellungsbeiträge mit seinen Anträgen sogar bereits ins Budget 1984 hinübergreifen haben wollen, als er die eingereichten Gesuche einmal nur auf die Förderungswürdigkeit hin prüfte.)

Die Konzentrationsstrategie wird auch sichtbar in der Erhöhung der Maximalsummen. Es gibt nun tatsächlich bereits vier Filme, die zusammen in einem Jahr (nicht einem Kalenderjahr, aber das ist ein Detailunterschied) zusammen 1,5 Millionen Franken an Herstellungsbeiträgen abgerahmt haben ... bei einem Jahresbudget von rund 2,5 Millionen Franken.

Bei den Qualitätsprämien dagegen geht man schon längst nicht mehr auf die Maximalbeträge; der Plafond ist da auf 60000 Franken gesenkt worden. (Vorübergehend sank er gar auf 50000.) Eigenartigerweise sind es dann — wie zur Bestätigung der Politik der Herstellungsbeiträge — häufig wieder die gleichen Filme, die auch bei den Prämien wiederauftauchen.

Aber man wird fragen müssen: Soll der Schweizer Film aus den Werken von Goretta, Tanner, Godard, Koerfer, Imhoof, Schlumpf und Gloor bestehen? Darauf läuft's doch hinaus, mehr oder weniger. Und man wird weiter und noch einmal fragen müssen: Ist das der Film, den wir wollten? Haben sich die genannten Autoren (und ein paar andere wenige dazu) so erneuert, dass sie die ständige Erneuerung unseres Filmschaffens allein garantieren können? Oder steuern wir geradewegs auf eine neue Erstarrung hin, mit der aktiven Unterstützung der staatlichen Kulturpolitik?

Ich habe einmal gesagt (und in CINEMA geschrieben), dass wir in der kleinen Schweiz, solange die öffentliche Hand und das Fernsehen sich nur halbherzig für das einheimische Filmschaffen engagieren, dazu verdammt seien, kleine geniale Filme zu machen. Es ist mir ziemlich übelgenommen worden. Ich denke jedoch jetzt, bei einem Rückblick auf das «Förderungsjahr 1982», dass da noch immer ein bisschen Wahrheit drin steckt. Die Beteiligung des Staates an fünf grossen Produktionen pro Jahr, an Produktionen, die dann — mit der Ausnahme eines Films, L’Allegement von Marcel Schüpbach — erst noch ziemlich mächtige ausländische Koproduzenten brauchen, kommt mir manchmal wie Hochstapelei vor. Was ist an Daniel Schmids Hécate, und was wird an Claude Gorettas La mort de Mario Ricci so eminent schweizerisch sein? Mir gefällt Hécate nicht schlecht, und Gorettas Drehbuch verspricht einiges, aber das sind doch «Gaumont-Filme». Und zudem ist das Engagement des Bundes ein Engagement für die Autoren, denn der Infrastruktur des Schweizer Films haben die beiden «europäischen Filme» herzlich wenig gebracht. Der Schweizer Filmförderung liebstes Kind ist im Übrigen zurzeit Jean-Luc Godard. Herstellungsbeiträge für Sauve qui peut (la vie) und Passion, Qualitätsprämien für Sauve qui peut und Lettre à Freddy Buache; er darf sich wirklich nicht beklagen. Wenn er zu diesen Beträgen noch den Herstellungsbeitrag an Robert Bresson zählt, muss es einem x-mal abgewiesenen Schweizer Nachwuchsautor schon ein bisschen eigenartig vorkommen, und man kann es ihm nicht verargen, wenn er ausruft. Es war wirklich ein teurer Beweis, den die eidgenössische Filmförderung da geführt hat, dieser Beweis, dass unsere Filmförderung Kulturförderung ist, und dass sie bereit ist, ihre Verpflichtungen im Rahmen des französisch-schweizerischen Koproduktionsabkommens wahrzunehmen.

Also: Die staatliche Filmförderung hilft (unter Mitwirkung von Fernsehanstalten und ausländischer Koproduzenten, die mit den Filmförderungsanstalten ihrer Länder operieren), dass jährlich ein paar wenige Schweizer Autoren ansehnliche Villen in die europäische Filmlandschaft stellen. Aber die Slums im eigenen Land werden deshalb nicht kleiner.

Man muss sich jetzt fragen, ob diese Politik einen Sinn macht; ob die Zeit der Villen nicht vorbei sei und man sich effizienter an die Sanierung der Slums machen sollte. Auszugehen ist leider von der Tatsache, dass die Förderungsmittel des Bundes sich in den nächsten drei Jahren nicht verdoppeln werden, und dass das Rahmenabkommen Fernsehen-Film auch nicht, wie SRG-Generaldirektor Schürmann noch vor wenigen Monaten versprochen hat, in nächster Zeit realisiert werden kann und somit die rund zwei Millionen für den Schweizer Film wieder in weite Ferne gerückt sind. Man wird also in nächster Zeit gleich arm sein.

Arme Leute bauen keine Villen. Und so müsste sich die staatliche Filmförderung ernstlich überlegen, ob sie nicht ausschliesslich Jenen Film ermöglichen soll, der den engen Verhältnissen in diesem Land angepasst ist. Prestigeproduktionen sind irgendwie obszön, wie beispielsweise die grosszügigen, ja pompösen Beiträge der ärmsten Nationen an internationalen Ausstellungen, Kongressen und Messen.

Folgendes Modell müsste einmal diskutiert und systematisiert werden: Mit den zweieinhalb Millionen, die dem Bund für Filmherstellungsbeiträge jährlich zur Verfügung stehen, beteiligt er sich achtmal mit 250000 Franken an bescheidenen grösseren Projekten und gewinnt das Schweizer Fernsehen zur Kooperation mit je 150000 Franken. Die restliche halbe Million geht in noch kleinere Projekte. Die Herstellungsbeiträge gehen an Filmprojekte, die erstens spitz und korrekt kalkuliert sind, und die zweitens ganz offensichtlich die Zeichen der Erneuerung (der Filmsprache, des Produktionsmodus oder der Thematik des neueren Schweizer Films) tragen. Bevorzugt müssten Filmautoren und -Produzenten werden, die — nach guter Tradition des neuen Schweizer Films — aus wenig viel machen, und nicht aus viel das Übliche. Der Platz dieser geförderten Filme wären nicht die Wettbewerbe von Berlin und Cannes, sondern das «Forum des Jungen Films» in Berlin, die «Semaine de la Critique» und die «Quinzaine des réalisateurs» in Cannes; und nicht die grossen Stadtkinos, sondern die kleinen Studios.

Es ist eigenartig, aber keineswegs überraschend, dass zurzeit ein Film, der dieser Vision entspricht, entsteht, und dass es wieder Alain Tanner ist, der ihn macht. Tanner ist von seinen Light Years Away zurückgekommen auf das Mass von La Salamandre und Le retour d’Afrique. Hätte er statt der zwei Stars (Bruno Ganz und Teresa Madruga) zwei unbekanntere Schauspieler engagiert, würde sein neuer Film, Dans la ville blanche, nur eine halbe Million Schweizer Franken kosten. (So kommt er ungefähr auf 600000.) Das Filmförderungsbudget des Bundes «belastet» Tanner mit 150000 Franken; das Schweizer Fernsehen ist mit ebenso viel eingestiegen. Übrigens produziert Tanner wieder selber, seine Firma heisst Filmographe.

Vor rund zwei Jahren (in CINEMA 2/80) habe ich unter dem Titel «Von Geld und Geist» einige «unordentliche Gedanken zur Eigendynamik der schweizerischen Filmproduktion» publiziert, und ich will jetzt nicht einfach behaupten: «Ich habe es schon immer gesagt, aber keiner will ja zuhören». Zu behaupten gilt es wieder, dass wir gewisse Filme nicht vermögen, und dass der «Immer-grösser-immer-schöner-immer-erfolgreicher-Mechanismus» endlich resolut in Frage gestellt werden muss. Viele der schönsten Schweizer Filme — von La Salamandre bis Grauzone — sind kleine Filme; viele langweilige, nichtssagende sind relativ grosse.

Die Angst (der Filmförderer), dass der Schweizer Film von der Bildfläche verschwände, wenn das einzelne Werk im Schnitt finanziell bescheidener würde, ist unbegründet. Denn die Not macht erfinderisch, und es gibt noch Erfinder unter den Schweizer Filmautoren, nicht nur unter den «Grossen» (aber auch unter ihnen; sie sind noch nicht alle in der Konvention verkommen), sondern auch unter jenen, die man unter den gegenwärtigen Umständen einfach nicht zum Zuge kommen lassen kann... oder will?