Von einem der ersten Werke des neuen Schweizer Films, Siamo italiani (1964) von Alexander J. Seiler, June Kovach und Rob Gnant bis zu der grossen Dokumentation Unsere Eltern haben den Ausweis C (1982) von Eduard Winiger haben die Person und die Welt des Immigranten die Filmautoren und ihr Publikum immer wieder beschäftigt. Winigers Film befasst sich bereits mit der zweiten Generation der ausländischen Arbeitskräfte in der Schweiz und mit der Rückwanderung der ersten. Immer haben sich die Fremdarbeiter-Filme auch an den politischen Ereignissen, der Asyl- und Ausländerpolitik der Eidgenossenschaft orientiert und gerieben; zum Teil sind sie in der direkten Auseinandersetzung mit den diversen Überfremdungsinitiativen entstanden, zum Teil befassen sie sich mit dem 1975 einsetzenden “Export der Arbeitslosigkeit”.

Nicht von der Wechselwirkung der Ausländerpolitik und dem Schweizer Film soll hier die Rede sein, sondern von der Herausforderung durch das Fremde, die als Motiv hinter rund zwei Dutzend Dokumentarfilmen steht und für den Gang einiger Geschichten von Spielfilmen verantwortlich ist.

Seiler hatte Siamo italiani eine persönliche Erklärung vorangestellt: “Ueber 500’000 Italiener leben und arbeiten in der Schweiz. Sie gelten als ‘Problem’. Eine überbeschäftigte Wirtschaft braucht ihre Arbeitskraft - ein kleines Volk von betonter Eigenart empfindet sie als Fremdkörper. Als ‘Problem’ werden sie diskutiert - als Menschen bleiben sie Unbekannte.” Aus diesen Feststellungen leiteten Seiler, Kovach und Gnant eine Aufgabe ab, für sich und für den Film, nicht nur ihren. “Man hatte Arbeitskräfte gerufen, und es kamen Menschen”, schrieb Max Frisch im Vorwort zu Seilers Buch “Siamo italiani - Die Italiener” (EVZ-Verlag, Zürich 1965) und fasste Seilers Befund noch prägnanter, und auch schon ein wenig polemischer; das Wort “Herrenvolk” fiel.

Natürlich gibt es keinen einzigen Film in den ganzen zwanzig Jahren, der die Angst vor der “Ueberfremdung” aus ihrem eigenen Horizont dargestellt hätte. Der Film stand und steht nicht auf der Seite der “Herren”, und die “Herren” machen überhaupt keine Filme. Die Angst vor dem Fremden übrigens scheint mir in einem eher unterschätzten Film von Jean-Louis Roy, Black-out (1970) - er gehört im übrigen nicht direkt in den Zusammenhang dieses Kapitels -, am prägnantesten ausgedrückt.

Das Ehepaar Elise und Emile, das sich in seinem (Schweizer-)Haus verbarrikadiert und mit Vorräten eingedeckt hat, wird eines Tages durch Telephonklingeln aus seiner Grabessicherheit und -einsamkeit aufgeschreckt; über die einzige Verbindung, die sie vergessen haben auszuschalten, erkundigt sich jemand auf italienisch-, jemand sucht einen Gemeindepräsidenten. “Was für ein Scheissland”, sagt Emile: Der Feind ist im eigenen Land. Die von Jean-Louis Roy und Patrizia Moraz erfundene, gleichsam überhöhte Szene korrespondiert in auffälliger Weise mit dem von A.J. Seiler gefundenen Ausspruch eines Schweizers, der da sagt, man komme sich im eigenen Land bald wie ein Ausländer vor.

Schon der alte Schweizer Film hat die Figur des Fremden - und sei er nur aus dem Nachbartal gekommen - gekannt; “der Fremde” gehört zum Personal des Heimatfilms; die dörfliche Gemeinschaft muss mit ihm “fertigwerden”. In den sechziger Jahren, als der Schweizer Film neu begann, war der Fremde kein Einzelner mehr, er war gegenwärtig im Strassenbild, ersetzte den Schweizer Arbeiter, der ein Angestellter wurde, er war der Proletarier, an dem die 6S.er Generation eine gewisse Hoffnung festmachte. Es war ihm schlecht gegangen in Süditalien, und es ging ihm — politisch rechtlos, wie er war- nur äusserlich besser in der Schweiz, wohin es ihn verschlagen hatte. Der neue Schweizer Film, der sich - auch weil er selber so schwach war - mit allen Schwachen solidarisierte, indem er sie zu Wort kommen liess, konnte an den Fremdarbeitern nicht vorbeisehen.

Man könnte, wie oben angedeutet, aufzeigen, wie der Film auf die Wendungen und Windungen schweizerischer Ausländerpolitik reagiert hat. Ich würde es etwa mit folgenden Filmen tun: Siamo italiani (1964), Braccia si, uomini no (1970, Peter Ammann), Cerchiamo per subito, offriamo... (1974, Vilii Hermann), Buseto (1974, Remo Legnazzi), Emigration und Ritorno a casa (1979, 1980, Nino Jacusso), Guber —Arbeit im Stein (1979, Hans-Ulrich Schlumpf) und Unsere Eltern haben den Ausweis C (1982, Eduard Winiger). In einer solchen Geschichtsschreibung dürften auch die Filme des Immigranten Alvaro Bizzarri (Lo Stagionale, II rovescio della medaglia, Pagine die vita dell’ emigrazione, 1972-1976) nicht fehlen, denn die Polemiken, die sie auslösten, und ihre eigenartige Wirkungsgeschichte gehören mit ins Bild. In den “Fremdarbeiterfilmen” spiegelt sich das einzige sichtbare internationale politische Problem der Schweiz. Die Aussenpolitik dieses Landes tritt da in Erscheinung-, man kann sie abbilden, sie hat eine für jeden Bürger dieses Landes reale Substanz An diesem Punkt der gesellschaftlichen Wirklichkeit konnte festgehalten werden, was Henry Brandt in seiner Kurzfilmserie für die schweizerische Landesausstellung, 1964 in Lausanne, behauptet hatte: “Die Schweiz gehört zur Welt”; hier war es gar ein Leichtes. Schwieriger wurde der evidente Beweis bereits in der Dritte-Welt-Problematik; im Grunde gibt es da nur einen einzigen Film, der dem Schweizer Zuschauer vor Augen führt, dass er zur unteilbaren Welt gehört: Bananera Libertad (1971, Peter von Gunten); nach diesem Film wusste jeder, was er tut, wenn er eine “Chiquita”-Banane kauft; die weltweite Problematik griff in den Alltag jeder Familie ... wie die Million Fremdarbeiter mit ihren Familien Mitte der 70er Jahre.

Ein weiteres, das wichtigste internationale Thema vielleicht, verschliesst sich offenbar dem filmischen Zugriff: Ueber die internationalste Politik der Schweiz, die Geldpolitik nämlich, gibt es eigentlich keine Filme. Die Banken mit ihrem “Bankgeheimnis” bleiben ein Geheimnis. Ist es nicht erstaunlich, dass in diesem Filmschaffen, das sich einst zur Aufgabe gemacht hat, die diversen Schleier wegzuziehen, die sich vor den eigentlichen Sachen bauschen, kaum Hinweise auf das schweizerischste aller Phänomene gibt? Das kann nicht nur das Resultat der von den Banken praktizierten Informations- (oder Desinformationspolitik sein. Das gehört zur Blauäugigkeit des Schweizer Films, die andererseits auch eine seiner grössten Tugenden ist. Zwar gibt es mehr oder weniger deutliche Anspielungen auf die Banken: In Tanners Le retour d’Afrique und Jonas, in Claude Gorettas Le Fou (einem der ganz wenigen Filme um das Thema Geld), in Villi Hermanns San Gottardo, in dem Lehrfilm Isidor Huber und die Folgen (Urs und Marlies Graf, 1972), in Peter Ammanns einzigem Spielfilm, L’Affaire Suisse (1977), in Gutknechts Traum, dem Beitrag von June Kovach zu der Reihe Die sieben Todsünden (1981). Aber den Banken-Film, der dem schweizerischen Zuschauer zeigte, dass das Land nicht wegen seiner Hände Arbeit reich ist, sondern zum grossen Teil wegen des internationalen Bankgeschäfts, gibt es nicht. Kein Film führt uns lebendig vor Augen, dass wir alle Kriegsgewinnler sind, Weltkriegsgewinnler und Bürgerkriegsgewinnler.

Soviel zu den anderen beiden möglichen aussenpolitischen Themenkreisen des Schweizer Films; dass diese Kreise und auch der dritte, der sichtbare, ineinandergreifen, muss wohl nicht noch betont werden. Hier sollte nur eine mögliche Motivation für die einigermassen regelmässige Erscheinung der Fremdarbeiter im Schweizer Film angedeutet werden.

Eine andere legt das Wort “Fremdarbeiter” selbst frei. Der neue Schweizer Film, der am Anfang und eine ganze Weile lang der Film der 68.gr Generation war, befasste sich mit Formen der gesellschaftlichen Entfremdung, ein Begriff, den die einen im strengen marxistischen Wortsinn, die anderen eher unpräzise verwendeten. Dem Schweizer, auch dem modernen, liegt die Heimat, auch die “Heimat als Werk, das es Tag für Tag neu zu erschaffen gilt” (vergleiche dazu den Aufsatz “Ueber Fremde und die Fremden im eigenen Land” von A.J. Seiler im Tages-Anzeiger- Magazin 39/1976) besonders nah. Sie zu verlassen, ist auch ihnen fast unvorstellbar; eine noch grössere Anzahl von Filmen lässt sich um die schmerzliche Vorstellung des Abreisens gruppieren. (Wir tun es im Kapitel “Desertion als Versuchung”.) Zudem kamen sich die Filmer selber in ihrem Land als Fremde vor, unbeachtet von den Massen, stiefväterlich behandelt vom Staat, eigentlich ohne Stimme. Der Fremdarbeiter wurde so leicht zur Identifikationsfigur; er stand den Filmemachern besonders nahe. Alvaro Bizarri, der Immigrant, der selber Filme macht über seine und seiner Landsleute Situation in der Schweiz, hat diesen Sachverhalt gefühlsmässig erkannt und nicht nur einmal beklagt.

Die Identifikationsfigur “Fremdarbeiter” artikuliert im neuen Schweizer Film nicht nur die Leiden der Entfremdung; sie repräsentiert auch die Hoffnung. In den Fremden haben Schweizer Filmautoren auch ihre eigenen besten Möglichkeiten projiziert. Die Idealisierung des Fremdarbeiters, beziehungsweise des Fremden tout court, findet selbstredend eher im Spielfilm statt als im Dokumentarfilm, wo sie allerdings auch nicht fehlt. Aber wir wollen hier reden von Netschajev (Die Auslieferung, Peter von Gunten, 1974), vom Davoser Attentäter David Frankfurter (Konfrontation, Rolf Lyssy, 1974), vor allem aber von Emilio, Adriana und Marie in - der Reihe nach - Le retour d’Afrique, Le milieu du monde und Jonas. Netschajev und David Frankfurter demaskieren einen gewissen schweizerischen Neutralismus als Heuchelei, mindestens als zweitrangiges moralisches Gut, wenn ein höheres Interesse - ein Handelsvertrag oder das gute Einvernehmen mit einem mächtigen und gefährlichen Nachbarn-auftaucht. Tanners Figuren repräsentieren intakte Menschlichkeit in der schweizerischen Kälte; sie sind wegweisend.

Emilio, der Spanier im Schweizer Asyl in Le retour d’Afrique, der grosszügige Realist, der noch träumen kann, wird in vielem, in Einzelheiten wie im Grossen, Vincents Vorbild, Vincents, der nicht im schlechten Fett der Heimat verkommen will und von Afrika solange träumt, bis er begreift, dass die Absage seines Onkels Max einen Sinn gehabt hat, für ihn, für Françoise und eben gerade für die Heimat, der er den Rücken hat zuwenden wollen. Emilio, der mit seinen Landsleuten in Baracken am Stadtrand haust, und der schliesslich die Schweiz verlassen muss, weil er einigen Kollegen “französisch beigebracht” hat, und der nach Spanien nicht zurück kann, sondern noch weiter nordwärts ziehen muss, pflanzt zwischen die Baracken einen Baum, der in neun Monaten erstaunlich schnell wächst. Tanner legt Wert darauf, spricht einen kurzen Kommentar im Film selbst: “Dans la cour d’Emilio, l’arbre a poussé. Il a même grandi d’une manière incroyable en si peu de temps. ” Emilio pflanzt einen Baum, den die Ordnungskräfte wieder entfernen werden, wie sie den Pflanzer auch entfernen. Vincent und Françoise aber haben am Schluss des Films ein Kind gezeugt, einen „Landesverräter”, wie sie sagen; Emilio hat ihn angeregt. “Komm, geben wir Gas. Wir gehen irgendwohin. Immer gerade aus”, sagt Vincent einmal am Anfang des Films, und Emilio wirft ein: “Du kannst, aber ich kann nicht. Wenn wir da gradaus weiterfahren, kommen wir schliesslich nach Spanien. ” Emilio ist geistig und politisch weiter als Vincent; er erzieht ihn geradezu. Er fährt mit dem Fahrrad; Vincent wird auch umsteigen, wird die Geschwindigkeit des Fahrrads die einzige menschliche nennen. Das ist ein Detail. Aber aufs Ganze zielt Emilios kritische Bemerkungen zu Vincents Fluchtplänen. “Du wirst nicht zuhause sein... Du wirst ein Ausländer sein... Ausländer, das sind Leute, die nie etwas sagen. Die nicht zählen. Die keine Politik machen. Die nur ihr Leben verdienen. Gut oder schlecht... Die internationale Politik interessiert mich nicht mehr. Das sind Machtverhältnisse wie zu Zeiten Napoleons. Alles Scheisse. | Im Innern der Länder, zwischen den Klassen, passieren die wirklichen Sachen. ” Er bereitet Vincent auf die Verantwortung vor, die dieser zum Schluss übernimmt. Emilio, der Fremdarbeiter, ist politisch viel weiter als der junge zornige Trotzkopf.

Emilio ist ein “Politischer”, er weiss, was Faschismus ist. Aber Adriana ist keine “Politische”; sie ist eine junge Witwe aus Italien, die in der Schweiz arbeiten muss. Aber sie formuliert, nicht so sehr mit hintergründigen Reflexionen, sondern durch eine kohärente Praxis. Paul, der dynamische und erfolgreiche Ingenieur, ein Liberaler, der sich von einer liberalen Fortschrittspartei als Kandidaten für das Kantonsparlament hat aufstellen lassen, bietet der Heimatlosen, der Entwurzelten eine Heimat an, die Schweiz, an die er glaubt. Doch Adrianan lehnt ab; sie hat gemerkt, was “Schweiz” alles heisst, hat gespürt, wie da Freiheit zur Konsumfähigkeit degradiert worden ist. Sie sagt nein, und das ist die ganze Hoffnung von Le milieu du monde: dass jemand nein sagen kann. “Adriana zieht es vor, in der Fremde fremd, aber sich selber treu zu bleiben”, schreibt A.J. Seiler in dem oben zitierten Essay. Le milieu du monde ist entstanden in einer Zeit, da die grossen Forderungen von 1968 bereits kleinlaut wurden, in einer Zeit der “Normalisierung”, wie Tanner sagte, in der die Unbeugsamen immer seltener oder diskreter wurden. Paul, der wahrscheinlich echte Liberale, ist durchaus vorstellbar als 68er, aber nun präsentiert er sich als Kandidat einer bürgerlichen Partei bei Wahlen - der berühmtberüchtigte Marsch durch die Institutionen. Eine Idealfigur hat Tanner ganz draussen am Rande gefunden; Adriana, das ist seine Figur im Spiel, seine Identifikationsfigur, die er dem Zuschauer als Vor-Bild präsentiert.

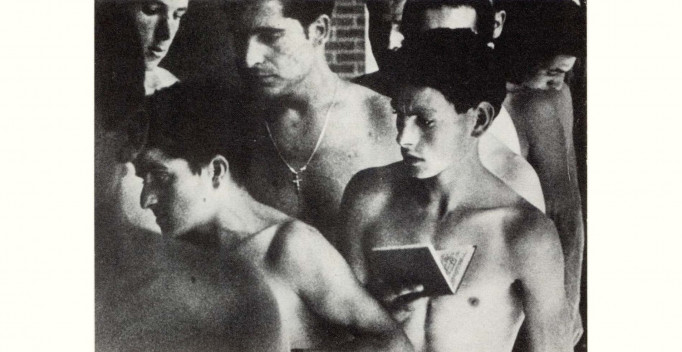

Und noch einmal, dieses Mal allerdings unter anderen “prophetischen” Personen rückt das Fremde, im geographischen Sinne verkörpert von Marie, der Grenzgängerin, ins Zentrum, in Jonas. Wenn die Kinder die acht Propheten auf die Gartenmauer zeichnen, ruft Max, der Ex-68er, der sich auf seine Ueberzeugungen besonnen hat, aus: “Das ist mein Territorium, so weit mein Auge reicht. Nicht weiter. Mein Land existiert nicht auf der Landkarte. Ich bin ein Bastard, ein Heimatloser”. Und Marco, der Geschichtslehrer und Geliebte der Grenzgängerin Marie, doppelt nach: “Wir alle sind Grenzgänger. ” Der 1. Mai-Slogan des Jahres 1974 lautete: “Alle Arbeiter sind Fremdarbeiter.” (Man sagt übrigens, er sei in Filmerkreisen erfunden worden.) Der Fremdarbeiter, von den Ueberfremdungsgegnern gefürchtet, brachte den anderen Welt in die Enge, Menschlichkeit, möglicherweise auch politisches Bewusstsein. Der Fremdarbeiter störte nicht nur die Nabelschau der Filmemacher. Natürlich war das - vor allem in den Spielfilmen - auch Hypothese, Wunschtraum. Aber die Dokumentarfilme versuchten diese Hypothese immer wieder zu bestätigen, mit Erfolg: Schon die grosse sonntägliche Familienszene in Siamo italiani hatte eine eigenartige suggestive Kraft, konnte als Vorwurf an schweizerische Gefühlskälte gelesen werden. Und ganz deutlich wurde der Befund in Peter Ammanns grossem, weitausholendem Le train rouge (1972), in den die ganze Lebendigkeit, die ganze intakte Menschlichkeit der italienischen Fremdarbeiter hineingepackt werden sollte. Ammann begleitete Fremdarbeiter im Wahl-sonderzug von der Schweiz bis in den tiefsten Süden, stieg - bildlich gesprochen - immer wieder aus und “nahm ein Stück der Welt seiner Freunde” mit; ganz Italien hätte in dem Film Platz gehabt, wenn dieser hätte endlos sein dürfen. Wenn der Zug in Chiasso die Grenze überquert, entrollen die Reisenden, die Tagreisen auf sich nehmen, um ihre Stimmzettel irgendwo in einen Kasten zu legen, damit ihr Heimatland endlich auf den richtigen Kurs komme, die roten Fahnen und hängen sie aus den Zugfenstern: Jetzt dürfen sie - in der Schweiz ist ihnen öffentliche Politik nicht gestattet -, und jetzt wird der ganze Zug lebendig; ein packender Moment, einer mit Zukunft. Aehnliche Momente stellt auch der Reportagefilm Ein Streik ist keine Sonntagsschule (1974) von Hans und Nina Stürm sowie Mathias Knauer heraus. Die ausländischen Arbeiter der bestreikten Pianofabrik Burger und Jacobi in Biel fallen auf durch ihre intelligente und kohärente politische Argumentation, und der Film bleibt auffällig lange bei ihnen, die begriffen haben und Begriffe haben. “Zukunft von den Rändern her”, davon wurde bis 1975 sehr oft gesprochen.

Dieses hoffnungsvolle Bild des Fremden in der Schweiz, der sich selbst treu bleibt und deshalb die schweizerischen Kompromisse ablehnt, hallt sogar nach in dem populärsten (aber politisch nicht überaus präzisen) und erfolgreichsten I Schweizer Spielfilm aller Zeiten, in Rolf Lyssys Die Schweizermacher. Die integerste und stolzeste Figur dieser Komödie ist die jugoslawische Tänzerin Milena Vakulic, die auf die für sie zweifelhafte Ehre, Schweizerin zu werden, verzichtet, während die Italienerfamilie Grimolli und wie erst das deutsche Aerzteehepaar Starke den grossen Ausverkauf der eigenen Identität veranstaltet, um die Papiere zu erhalten.

Den in der Schweiz zum Schweigen verurteilten Fremden hat also der Schweizer Film das Wort erteilt, und gleichzeitig hat er an sie, die da Welt in die Enge brachten, Hoffnungen geknüpft. Wie aber sehen die Verhältnisse aus in den Endsiebzigerjahren, da sich Wiederauswanderung und Einwanderung etwa die Waage halten? Die Fremden im eigenen Land sind kein Stoff mehr für solidarisierende engagierte Filme. Gerturd Pinkus’ Das höchste Gut einer Frau ist ihr Schweigen (1981) erweitert das Thema: Es geht in dem Film, dessen nordalpiner Schauplatz übrigens Frankfurt ist, nicht nur um das Fremdsein einer ausländischen Arbeitskraft, sondern um die doppelte Fremdheit einer italienischen Frau (der Frauen natürlich; Maria Magnone in ihrer doppelten Stummheit ist eine Frau unter vielen). Der Film von Gertrud Pinkus signalisiert noch eine andere Entwicklung der Auseinandersetzung: da wagt es eine Filmemacherin, sich auch in die fremden Angelegenheiten einzumischen. Die „omertà”, das rituelle Schweigen der Frau im meridionalen Raum, wird von der Frau aus dem Norden nicht einfach hingenommen oder gar idealisiert, sondern als Unterdrückungsform in stockkonservativen Zivilisationen kritisiert.

Die Freiheit einer kritischen Betrachtung der Einwanderer hat sich auch Eduard Winiger in seinem leider unterschätzten Dokumentarfilm Unsere Eltern haben den Ausweis C genommen, der das Schicksal der Kinder von Fremdarbeitern und die Erfahrungen jener ausländischen Arbeiter untersucht, die den Aufenthalt in der Schweiz immer nur als vorübergehend betrachtet haben. Der Film weist ebensosehr die Unterlassungen des “Gastlandes” wie den verheerenden Einfluss seines Konsumismus auf die Fremdarbeiter nach. Er legt den Finger auf jenen Identitätsverlust, den Tanner am deutlichsten in Le milieu du monde in Abrede gestellt hatte, beweist, dass die Assimilation mit dem schlechtesten, was die industrielle Zivilisation anzubieten hat, stattgefunden hat. In Winigers Film gibt es Südländer, die in ihrer eigentlichen Heimat fremd werden, weil sie den konsumistischen Standard jener Fremde, in der sie gearbeitet, aber nicht eigentlich gelebt haben, nicht aufrecht erhalten können. In zwei sehr persönlichen Dokumentarfilmen, Emigrazione und Ritorno a casa, macht der Immigrantensohn Nino Jacusso mit seinen Eltern und seinem eigenen Staunen in der Schweiz und in Italien die Gefährdung der Identität durch die Emigration und die Rückwanderung klar: eine Geschichte von Verlusten und Verwirrungen, von Lernprozessen auch, die einer nicht freiwillig in Angriff nimmt.

Niemand kann voraussagen, wann das Thema des Fremden in der Schweiz I wieder zentral wird. Denn noch ist die ökonomische Krise nicht auf ihrem Höhepunkt angelangt. Im Moment aber ist die Thematik etwas gegen den Rand des schweizerischen Filmschaffens abgerückt. Rund zehn Jahre hat Claude Goretta einen “Xenophobie-Film” gewälzt, das “Mario Ricci-Projekt”; es hätte ein vielsprachiger Film werden sollen, der das Dilemma der eingesessenen Mehrheit mit verschiedenen zugewanderten ethnischen Minderheiten dargestellt hätte. Goretta wollte ursprünglich ausgehen von einem authentischen Fall aus Zürich, wo ein verletzter Italiener auf der Strasse verendete, weil ihn die Schweizer im Stich liessen; er hat zu lange gewartet - einen Drehbuchbeitrag, den er im Rahmen der Bundesfilmförderung bekommen hatte, zahlte er eines Tages zurück. Und jetzt ist La mort de Mario Ricci fertig. Das Xenophobie-Thema ist nur noch in homöopathischer Dosis vorhanden; und alle sprechen französisch (und ein bisschen englisch); die Hauptdarsteller kommen aus Italien, Frankreich und den USA. (Aber das gehört in ein anderes, neues Kapitel des Schweizer Films, das einige Autoren zu Beginn der achtziger Jahre zu schreiben begonnen haben, in den Bereich “Selbstverlust in Ko-Produktionen”.)