Als Hans-Ulrich Schlumpf 1983 an den Solothurner Filmtagen TransAtlantique vorführte, wurde er schnippisch gefragt, ob eigentlich alle während den Dreharbeiten aufgenommenen Sonnenuntergänge auch im Film wären. Einige im Saal kicherten. Und haben dabei nicht bemerkt, wie entsetzlich heruntergekommen ihre Erlebnisfähigkeit bereits ist, dass sie bei fotografischen Bildern der unter- oder aufgehenden Sonne offenbar unweigerlich an Tourismuswerbung denken müssen.

Drei Jahre zuvor hat Schlumpf an dem gleichen Ort Einstellungen in Susanne Beyelers und Andreas Soschynskis Dokumentarfilm Strahlende Zukunft vorgeworfen, sie seien nicht zwingend, auch die Atomlobby könnte sie, unterlegt mit einem anderen Kommentar, in einem Propagandafilm gebrauchen. Diesmal schlug ihm aus dem Saal Empörung entgegen. Der Film behandle ein wichtiges Thema, wurde festgehalten, und seine Parteinahme für die Sache der AKW-Gegner erübrige formale Einwände: dass Strahlende Zukunft Bilder hat, war für die solchermassen Argumentierenden belanglos. Einem entsprechenden Zeitungsartikel oder Radio-Feature hätten sie nicht weniger begeistert beigepflichtet.

Die Saison des Trivialen

Unter den Kinogängern des Schweizer Films sind die Blinden nie zur Mehrheit geworden. Eine Diskussion darüber, was das Bild macht und warum es etwas macht oder nicht macht, eine Auseinandersetzung, die über die Redensart, dem Regisseur und seinem Kameramann seien schöne, stimmungsvolle Bilder gelungen, herausreicht, findet jedoch selten statt. Zumindest in der Oeffentlichkeit. Hier ist vielmehr eine Gleichgültigkeit zu registrieren, die für Filmemacher, für die hinter der Kamera insbesondere, etwas Beleidigendes hat.

Das fehlende Bewusstsein um’s Bild lässt sich vorerst mit einer Entwicklung erklären, die sich nicht nur auf den Schweizer Film negativ auswirkt: Die von Fernsehen, Video, Illustrierten, Boulevardpresse und Werbung produzierte, unverschämt aufdringliche Bilderflut einerseits, andererseits die hochentwickelte Technik fotografischer Apparate, deren Nutzung durch die Automatisierung heute jedem Amateur möglich ist, erschweren mehr und mehr die Orientierung und schliessen Sorgfalt im Umgang mit Bildern, mit einer einzelnen Abbildung vielleicht oder einer Sequenz, fast ganz aus. Es herrscht ein triviales Bildverständnis; gefragt sind Aufnahmen, die den Betrachter anspringen oder solche, die durch technische Perfektion brillieren.

Vom Terror dieser primitiven Bildsprache ist natürlich auch das Kino nicht unverschont geblieben. Dies zeigt sich besonders auffallend an der Fusion von Kino und Fernsehen. Es macht den Anschein, als ob sich — abgesehen von ein paar unermüdlichen Mahnern, denen manchmal bereits Sektierertum nachgesagt wird — niemand mehr stören würde beispielsweise an dem Widerspruch, dass alte Kinofilme, weil sie nicht mehr im Verleih sind, ein grösseres Publikum nur noch über das Fernsehen erreichen können, während in unseren Kinos eine amerikanische Fernsehproduktion — The Day After — zum Grosserfolg wird, weil europäische Fernsehanstalten sie nicht zu kaufen wagten.

Ich habe, vorwiegend in kleineren Ortschaften, nach Vorführungen des Gemeindepräsidenten Leute getroffen, die mit Bildern im Film Mühe hatten, in denen gleichzeitig auf verschiedene Ereignisse oder Erscheinungen verwiesen wird. Diese Leute waren durchwegs regelmässige Fernsehkonsumenten und seit längerer Zeit nicht mehr Kinogänger. Ihnen Vorwürfe zu machen würde wohl wenig nützen, wo doch selbst in Film- und Fernsehkritiken wenig mehr davon zu lesen ist, dass es Bilder für das Fernsehen gibt und Bilder für das Kino und dass das niemals die gleichen sein können.

Im Schatten des Techno-Films

Für die Unaufmerksamkeit den Bildern im Schweizer Film gegenüber ist jedoch nicht allein die allgemeine Verflachung des Umgangs mit der fotografischen Abbildung ausschlaggebend. Es lassen sich hierfür auch Erklärungen finden, die sich durch die Eigenart der Filme, der Leitfilme eingeschlossen, ergeben: Die Auseinandersetzung mit dem Schweizer Film spielt sich weitgehend im Bereich der Gesellschaftspolitik ab, künstlerische Aspekte werden dadurch oft verdrängt. Und: Die Filmemacher vermeiden es, Bilder herzustellen, die aufschneiden und den Zuschauer zu blenden versuchen.

Zum einen: Der Schweizer Film, so sagen wir, entwirft ein anderes Bild des Landes, in dem wir leben. Filmbilder sind damit nicht gemeint, sondern Themenwahl, die Sympathie für Randgruppen und Bürgerinitiativen aller Art, die Ueberprüfung der offiziellen Geschichtsschreibung. Das andere Bild, das meint: der Film ist in der Opposition und wird — heute weniger ausschliesslich als vor zehn Jahren — von ihr getragen. Ein Film aber, der zeigt und sagt, was andernorts übergangen und verschwiegen wird, provoziert Aerger oder regt an zur Kritik am Staat und der Gesellschaft, die ihn ausgestaltet. Er riskiert damit, dass in der Diskussion der Art und Weise, wie er etwas darstellt, geringere Bedeutung zukommt als dem Fact, dass er es überhaupt darstellt. Dies trifft auf den Dokumentarfilm sicher mehr zu als auf den Spielfilm, obschon zum Beispiel Alain Tanners Le retour d’Afrique und Jonas zu ihrer Zeit vor allem deshalb zu Hauptwerken wurden, weil ihr Autor über sie auf intellektuelle Denkprozesse einzuwirken vermochte, und weniger, weil sie als Filme, als Kinoerlebnisse begeisterten.

Politik als Stolperstein: Bei Parlamentsdebatten über Filmkredite auf städtischer, kantonaler oder eidgenössischer Ebene ging — und geht es noch — zumeist um die behauptete oder tatsächliche politische Einseitigkeit der Filmschaffenden. Bei den verschiedenen Fällen von Zensur im Fernsehen, im Fernsehen DRS vorab, ging es fast immer um politisch unbequeme Aussagen der Filmemacher oder der Porträtierten, die die Verantwortlichen nicht ausstrahlen wollten. Bei der Verweigerung von Qualitätsprämien der Eidgenossenschaft durch den zuständigen Bundesrat schliesslich wurde wiederum der Vorwurf der fehlenden Objektivität erhoben.

Auf der anderen Seite sehen sich die Filmemacher — die Dokumentaristen im Speziellen — mit Zuschauern konfrontiert, die ihre Werke zuallererst auf die Nützlichkeit hin kontrollieren im Kampf um die Sache, der sie sich annehmen. Aus der Sicht der Zuschauer muss der Film zu der Sache etwas zu sagen und dann erst auch etwas zu zeigen haben: sie wollen damit arbeiten; wenn sie einen Film zu einem bestimmten Themenbereich suchen, schauen sie im Katalog eines nicht-kommerziellen Verleihers kaum im Autorenverzeichnis, sondern unter dem entsprechenden Stichwort nach.

Zum anderen: Spezialeffekte, Kranfahrten, im Labor manipulierte Farbbilder, Breitleinwand — sie alle und weitere technisch aufwendige Produktionsweisen und Verfahren gehörten bisher nicht zu den Qualitätszeichen des Filmschaffens in der Schweiz. Das hat nur bedingt damit zu tun, dass für grossen Aufwand meistens die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind. Denn selbst wenn sie vorhanden wären, würde die Technik nicht dermassen bestimmend wie in zahlreichen, vorwiegend aus den USA stammenden Produktionen, deren einfallslose Erzählungen von gigantischem Formalismus überdeckt — oder besser: gedeckt — werden. Die Haltung der Filmemacher gegenüber den Abgebildeten, den Zeitgenossen im Dokumentarfilm ebenso wie den fiktiven Figuren im Spielfilm, und die Haltung gegenüber den Zuschauern, den Zielgruppen ebenso wie den unbekannt bleibenden Kinogängern, schliesst ein solches, nur auf äussere Effekte ausgerichtetes Vorgehen aus. Ich mag mich jedenfalls an keinen Schweizer Film erinnern, der seine Personen bildlich ausbeutet und sie zur blossen Ware macht, und auch an keinen, der um seine Personen einen peinlichen Heldenkult veranstaltet oder sie andererseits der Verachtung, der Lächerlichkeit oder dem Hohn preisgibt — abgesehen von zwei Werken, deren Thematik eine gewisse Boshaftigkeit von vornherein einschliesst: Markus Imhoofs Volksmund und Roman Höllensteins Jekami. Und ich wüsste auch keinen Film, der den Zuschauer mit pompösen Aufnahmen zu überrumpeln oder sich bei ihm mit weichgezeichnetem Kitsch einzuschmeicheln versucht.

Der Schweizer Film stellt einfache, zuweilen fast nüchterne, auf den ersten Blick vielleicht gar langweilige Bilder her. Die Filmemacher begegnen den Menschen, den Dingen und den Landschaften, die sie abbilden, mit Zurückhaltung. Die Annäherung an die Wirklichkeit, die es neu zu erfahren und zu deuten gilt, geschieht behutsam, aber präzis. Diese Bildarbeit ist nicht spektakulär, zeugt jedoch von Respekt. Und vor allem verweist sie auf das Wesentliche: Obschon ich glaubte, meine Vorurteile beispielsweise gegenüber Fremdarbeitern, Behinderten oder Bergbauern überwunden zu haben, merkte ich erst in Dokumentarfilmen, wie stark diese noch waren. Neben den Erzählungen der Porträtierten waren es auch — und oft zuerst — die Bilder von ihnen, die mir die Gelegenheit gaben und die Zeit liessen, sie kennenzulernen, ohne dass dabei das unangenehme Gefühl aufgekommen wäre, ich beobachte sie auf der Leinwand wie in einer Glasvitrine.

Mit Zurückhaltung — dies betrifft nun mehr den Spielfilm — lässt sich heute im Kino schwer Aufsehen erregen. Bei dem ohnehin sehr kleinen Anteil von Schweizer Filmen im Programmangebot der Kinos wird die Eigenart dieser Filme erst recht zum Nachteil. Während die engen Produktionsbedingungen, die grosse Sprünge einfach nicht zulassen, als Entschuldigung für den im internationalen Vergleich bescheidenen Aufwand, für die durch äussere Umstände erzwungene Armut des Films noch gerade akzeptiert werden, stösst die bewusst unspektakuläre Kameraführung vielfach auf Unverständnis und Ablehnung; den Filmemachern, heisst es dann jeweils, mangle es am Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse der Zuschauer. Solche Einwände sind zurückzuweisen, weil sie — gewollt oder aufgrund fehlender Kenntnisse des Filmemachens — den Unterschied zwischen unspektakulär und ungekonnt verkennen und weil sie meistens unter dem Eindruck des geschäftlichen Erfolgs des industriell produzierten, amerikanischen Techno-Films vorgebracht werden.

Der Partner des Autors

Kameramänner. Danach gefragt, würden die einen Kinogänger vielleicht antworten, ihnen gefielen die gediegenen Bilder von Bertolucci oder die Stimmungen der Einsamkeit und der Trauer, die Wim Wenders auf die Leinwand projiziere. Anderen würden vielleicht Namen einfallen wie Nestor Almendros, Pasqualino de Santis, Vilmos Zsigmond, Robby Muller und Vittorio Storaro. Kaum erwähnt hingegen würden Rob Gnant, Renato Berta — „aha, der Kameramann von Tanner und Schmid!“ —, kaum erwähnt würden Fritz E. Maeder, Pio Corradi und Hans Liechti. Und auch nicht andere, Hansueli Schenkel etwa, der die beklemmende Atmosphäre von Beat Kuerts Schiiten so sehr verdichtet, dass einem der Muff in dem vorerst fast gar lieblich erscheinenden Schulhaus wie dem Lehrer Schildknecht nach und nach zu schaffen macht; Edwin Horak, der in Bruno Molls Das ganze Leben Dokumentar- und Spielfilmaufnahmen ungezwungen zueinander kommen lässt; Rainer Trinkler, dessen streng komponierten und in dumpfen Farben gehaltenen Bilder von der Lebensfeindlichkeit auf der Bergbaustelle in Richard Dindos Max Häufler „Der Stumme“ der Sprachlosigkeit und dem Leiden des — von Häuflers Tochter Janet dargestellten — Jungen schmerzliche Intensität verleihen; Hughes Ryffel schliesslich, der für Marcel Schüpbachs L’allégement Bilder schuf, bei denen man meinen könnte, er habe dafür ganze Landschaften ausgeleuchtet.

Dennoch sind sie es, die Kameramänner, die nicht nur die Bilder im Schweizer Film zum Laufen bringen, sondern darüberhinaus, weil sie oftmals mit mehr Erfahrungen auf den Drehplatz kommen als die Regisseure, mit denen sie arbeiten, die Filme entscheidend mitgestalten. Dies hat denn auch verschiedentlich den Verdacht geweckt, es seien eigentlich die Kameramänner, die die Filme machen: Während den Dreharbeiten zum Gemeindepräsidenten hat ein Radio Journalist mir gegenüber kritisch angemerkt, er habe mich nie durch die Kamera schauen sehen. Abgesehen davon, dass dies, so pauschal formuliert, nicht zutraf, hat es seinen Vorstellungen vom Filmemachen und von der Rolle, die der Regisseur dabei zu spielen hat, offenbar nicht entsprochen, dass die Arbeit mit dem Bild auch eine Sache des Vertrauens zwischen dem Regisseur und dem Kameramann ist, dass eine Uebereinstimmung zwischen den beiden bereits vor Drehbeginn sich finden lässt und dass der Regisseur sich ungefähr sollte denken können, wie das Bild herauskommt. Aber wenn halt Pressefotos von Meistern wie Stanley Kubrick um die Welt gehen, die den Director auf einem hohen Kran hinter der Kamera sitzend zeigen, so hat sich im Verständnis eines Nicht-Filmemachers auch ein kleiner Schweizer Regisseur, der dieser Bezeichnung gerecht werden will, so zu verhalten.

Trotzdem: Die Kameramänner sind Ko-Autoren. Sie sind es auch dann, wenn sie sich in die Angelegenheiten des Regisseurs nicht besonders einmischen. Sie sorgen dafür, dass ein Film — was bei der Themenlastigkeit vieler Projekte ziemlich knifflig sein kann — nicht im Konzept steckenbleibt, sondern endgültig vom Papier, dem literarischen Gegenpol zum Zelluloid, loskommt und sich der Gesetzlichkeit des Mediums fügt.

Die Ko-Autorenschaft des Kameramanns lässt sich dort am besten erkennen, wo er über mehrere Filme hinweg mit einem Regisseur zusammenarbeitet. Daraus kann eine Partnerschaft wachsen, die, was die Gestaltung angeht, den Beitrag des Kameramanns dem des Regisseurs gleichsetzt, ohne dass er seine Mitarbeit zu unterstreichen braucht, indem er dem anderen einen bestimmten Stil auf drängt.

Für die aus einer solchen Partnerschaft sich ergebenden Möglichkeiten steht in der Schweiz zuvorderst Renato Berta. Er fotografierte Filme von Jean- Marie Straub/Danièle Huillet und René Alliot, von Francis Reusser — Le grand soir, Seuls —, Thomas Koerfer — Der Tod des Flohzirkusdirektors, Der Gehülfe, Alzire — und Patricia Moraz — Les indiens sont encore loin —, vor allem aber arbeitete er lange Zeit mit zwei so extrem gegensätzlichen Regisseuren wie Alain Tanner und Daniel Schmid. Dass Berta im Lauf etwa eines Jahres —1973/74 — sowohl in Le milieu du monde als auch in La Paloma die Kamera führte, scheint fast unglaublich: die bestechend klaren, zuweilen kühl wirkenden Bilder im Film von Tanner, die eine gewisse Distanz des Zuschauers zum Dargestellten geradezu erzwingen, wollen nicht recht zu den eigentümlich berührenden, zum darin Verweilen einladenden Aufnahmen im Film von Daniel Schmid passen. Während die Bilder in La Paloma, und nicht weniger in Heute Nacht oder nie und Violanta, an frühe, kolorierte Ansichtskarten mahnen — auch an erotische, mit denen sie, weil sie nicht plakativ Fleisch zeigen wie die Fotos in den heutigen Männermagazinen, ein erregendes Geheimnis gemeinsam haben —, während also die Bilder in Schmids Filmen wie Rückblenden sich öffnende Einsichten in eine verloren geglaubte Zeit freigeben, beharren sie in Tanners Filmen, in den von Renato Berta fotografierten, im Gegensatz dazu beinahe stur auf dem, was jetzt ist: über sie äussert sich ein Realist zu Erscheinungen seiner Zeit. Dass die einen Bilder sich nicht modischer Nostalgie hingeben, was ein Leichtes wäre und was Kurzsichtige ihnen auch schon unterschoben haben, und dass die anderen nicht einfach ziellos auf die Wirklichkeit losstürmen, als gälte es einen Krieg gegen sie zu führen, sondern sie vielmehr mit exakten optischen Zeichen interpretieren — daran lässt sich der Anteil Bertas an den Filmen von Tanner und Schmid ermessen, daran ist der Kameramann als Ko-Autor zu erkennen.

Die Zusammenarbeit von Renato Berta mit Tanner und Schmid blieb nicht die einzige ihrer Art: Zu früheren Filmen von Michel Soutter gehört Simon Edelstein, zu den meisten Filmen von Hans-Ulrich Schlumpf gehört Pio Corradi. Noch eindeutiger wird die Partnerschaft dort, wo der Kameramann am ganzen Projekt und nicht nur an den eigentlichen Dreharbeiten beteiligt ist. Auf der Equipenliste zu Yves Yersins Die letzten Heimposamenter wird Eduard Winiger nicht nur — zusammen mit Otmar Schmid — als Kameramann aufgeführt, sondern auch als Ko-Autor des Buchs. Die Angaben der Filme von Alexander J. Seiler und June Kovach bis 1971, bis zu Unser Lehrer, nennen Rob Gnant — einige Male neben Fritz E. Maeder, und einmal, in Musikwettbewerb, neben Hans Stürm — als Kameramann, Buchautor und Regisseur. Seiler und Gnant gründeten 1961 gemeinsam eine Produktionsfirma und realisierten Auftragsfilme — für die Schweizerische Verkehrszentrale In wechselndem Gefälle, eine mit elektronischer Musik vertonte Montage stilisierter, fast abstrakter Bilder von Wasser und Wassersport. Die Zusammenarbeit führten sie in ihren ersten frei produzierten Filmen — die zugleich zu den ersten des neuen Schweizer Films zählen —, in Siamo Italiani etwa und Mixturen, weiter. Jahre später nahm das Filmkollektiv Zürich diese Art der Zusammenarbeit in anderer, vom Geist der 68er Bewegung getragener Form wieder auf. In seinen Produktionen durchbricht es die Trennung Autor/Techniker immer wieder; der Kameramann, Hans Stürm zum Beispiel in Es ist kalt in Brandenburg, ist zugleich auch Autor.

Eine endgültige Auflösung dieser Trennung schliesslich, oder besser: eine völlige Verschmelzung von Autor/Regisseur) und Kameramann tritt dort ein, wo der Autor auch gleich sein eigener Kameramann ist. Das war in den Anfängen des neuen Films, als Fredi M. Murer und Georg Radanowicz ihre ersten Werke realisierten, sicher eher der Fall als heute, obwohl später auch Friedrich Kappeler seine Dokumentarfilme selber fotografierte (vgl. Aufsatz Umwege zum Film). Der heute radikalste Autor/Kameramann ist Clemens Klopfenstein (Geschichte der Nacht, Transes). Bei ihm, der dem Zuschauer sozusagen das Atmen des Bildermachers vorführen möchte, ist es gar nicht denkbar, dass er die Kamera einem anderen überlassen würde. Er sieht die Welt im wahrsten Sinn des Wortes durch den Sucher des fotografischen Apparats, das Bild wird in seinen Filmen zur Hauptsache, die Bilder, das heisst ihre Montage schreiben die Erzählung, die aus dokumentarischem Material sich ergebende fiktive Geschichte von Ereignissen und Erscheinungen der Nacht oder von auf weiten Reisen durchquerten Landschaften.

Ein guter Kameramann — die erwähnten Beispiele verdeutlichen es — ist nicht unbedingt nur der, der durch einen unverkennbaren Stil, durch die vielbeschworene persönliche Handschrift auffällt, sondern auch der, der sich, ohne dabei seine Eigenart verleugnen zu müssen, auf ein Projekt in dem Bestreben einlässt, nicht irgendeinen, sondern diesen einen Film zu drehen. Dies bedingt allerdings, dass der Regisseur seine Vorstellungen von der bildlichen Auflösung dem Kameramann mitteilen kann. Weil über Bilder zu reden nicht einfach ist, noch dazu über solche, die erst zu machen sind, kann es hier jedoch leicht zu Missverständnissen kommen. Deren Bereinigung ist der Anfang einer für beide Seiten gewinnbringenden Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Kameramann. Geschieht dies nicht, muss der Kameramann gezwungenermassen die Bilder machen, die er sieht. Im extremsten Fall wird daraus ein Film entstehen, dessen Bilder nicht das gleiche erzählen wie das Drehbuch und die sich der eigentlichen Handlung entfremden oder sich ihr entgegenstellen.

Die Professionals

Es würde mir schwerfallen, Fritz E. Maeders Stil zu beschreiben. Er hat zu viele einander unähnliche Filme realisiert, als dass sich seine Art der Kameraführung fixieren liesse: abgesehen davon, dass immer er es war, der fotografierte, haben Die Auslieferung und Konfrontation, was die Bildarbeit angeht, nichts gemeinsam mit Die Bauern von Mahembe und El grito del pueblo, und wenig gemeinsam mit Die Schweizermacher und Kassettenliebe. Die Vielseitigkeit, das ist Maeders Stärke, das sichere Gespür dafür, welche Bilder für welche Filme die richtigen sind. Daraus resultieren dann unaufdringliche, sachlich dokumentierende Beobachtungen von — dem Europäer weitgehend unvertrauten — Vorgängen und Lebensweisen in Ländern der Dritten Welt. Oder fast sterile, dieserart das Typische aber treffende Abbildungen biederen Schweizertums, die an Werbefotos in Prospekten von Möbelfabrikanten und anderer um die Ausstattung von Haus und Herd sich kümmernde Unternehmen erinnern. Oder an Zwischentönen reiche, schwarz-weisse Aufnahmen von freiheitssüchtigen Einzelgängern, die poetisch, aber nie sentimental die leise Trauer der Filme um die enttäuschten Hoffnungen ihrer Hauptfiguren mittragen.

Die Schwarz-weiss-Fotografie kennzeichnet nicht nur bei Maeder einen bedeutenden Teil seiner Arbeit. Sie zieht sich vielmehr als vielleicht einzige kontinuierliche Linie durch die Bilder der Schweizer Filme. Schwarz-weiss fotografiert sind die Hauptwerke der sechziger Jahre, Dokumentarfilme zumeist — Quand, nous étions petits enfants von Henry Brandt, der selber auch die Kamera führte, Siamo Italiani, Ursula oder das unwerte Leben von Walter Marti und Reni Mertens, von Hans-Peter Roth und Rolf Lyssy aufgenommen — und ein paar Spielfilme — Charles mort ou vif?, Tanners Spielfilm-Erstling und Renato Bertas erste Zusammenarbeit mit ihm, Michel Soutters La lune avec les dents, Haschisch und La pomme, bei denen zuerst Jean Zeller und danach Simon Edelstein für die Kamera zeichnen. Schwarz-weiss fotografiert haben alle regelmässig an schweizerischen Produktionen beteiligten Kameramänner: Gnant, Maeder, Berta (neben Tanner-Filmen auch frühe Werke von Yersin, Reusser und Frédéric Gonseth), Hans Liechti (Grauzone, Südseereise, Teddy Bär) und Pio Corradi (Klassengeflüster, Der Gemeindepräsident).

Mitentscheidend für die Wahl von Schwarz-weiss waren zu Beginn sicher die im Vergleich zum Farbfilm niedrigeren Material- und Laborkosten. Das hat sich inzwischen geändert. Die Preisunterschiede sind nicht mehr so gross, dass ein schmales Budget von vornherein nichts anderes als Schwarz-weiss zulassen würde. Zudem haben die Hersteller infolge der rückläufigen Nachfrage die Produktion von Schwarz-weiss-Material gedrosselt, was die Auswahl an verschieden empfindlichen Filmen kleiner werden liess und die Beschaffung komplizierter macht.

Sparbemühungen allein waren und sind es jedoch nicht, die die Filmemacher dazu verleiten, das nicht wenige Kinogänger und Fernsehzuschauer etwas altmodisch anmutende Schwarz-weiss zu gebrauchen. Zu Beginn war dies, gerade im Dokumentarfilm, auch eine konsequente Fortsetzung der Reportagen-Fotografie in Zeitungen und Zeitschriften, jener Fotografie, für die in der Schweiz Namen stehen wie Jakob Tuggener, Hans Staub, Paul Senn, Gotthard Schuh und Werner Bischof, und die im Lauf der sechziger und frühen siebziger Jahre allmählich verschwand — weil die Herstellung der Publikationen, in denen sie Platz fand, zu teuer wurde, und weil das Fernsehen sie mit seinen oberflächlichen, menschenverachtenden Berichten aus allen Ecken der Welt verdrängte. Die Kameramänner, von Beruf ursprünglich in den meisten Fällen Fotograf, haben die grosse Tradition, indem sie die Reportage-Fotografie in einem anderen Medium anwandten, vor der endgültigen Auflösung bewahrt.

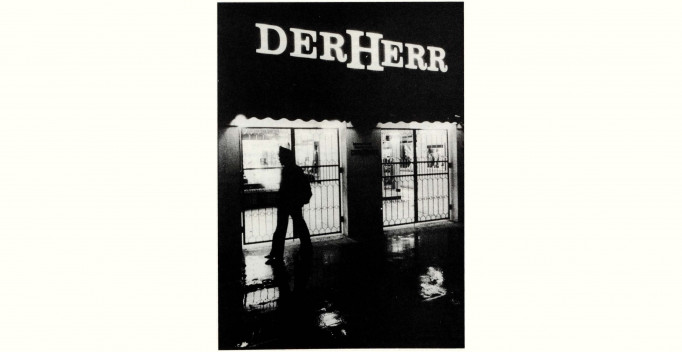

Die Wahl von Schwarz-weiss — dies gilt nun wohl eher für den Spiel- denn für den Dokumentarfilm — hat aber auch mit der Befürchtung zu tun, bei Szenen, die an Originalschauplätzen gedreht werden, peinlichem Naturalismus zu verfallen. Eine typische, vielleicht von einer Brauerei gestylte schweizerische Quartierwirtschaft etwa sieht in farbigen Abbildungen schlicht grässlich aus, ebenso ein Tea Room oder ein Einkaufszentrum. Die Schwarz-weiss-Fotografie kann hier Distanz schaffen. Und nicht nur hier: wenn wir, wie Alain Tanner 1969 ankündete, unsere Strassen, Häuser und Mitbürger zu gesehenen, beobachteten und kommentierten Grössen machen, müssen wir, die Filmemacher und die Zuschauer, auch lernen, mit Abbildungen dieser unserer alltäglichen Umgebung umzugehen. Hierfür bietet die Schwarz-weiss-Fotografie, mit der sich die Umwelt vereinfachen und stilisieren lässt, ohne dass dabei der Eindruck der Manipulation aufkommt, einen möglichen Einstieg. Vereinfachen, das heisst zum Beispiel, dass der rote Lampenschirm im Hintergrund nur ein heller Fleck ist, eine Lichtquelle ohne tiefere Bedeutung.

Zurück zu Fritz E. Maeder: Die Bilder in Peter von Guntens Die Auslieferung und Rolf Lyssys Konfrontation zeugen zwar von einem sicheren und sensiblen Umgang mit der Schwarz-weiss-Fotografie, aber darauf behaften lassen, dass er nun der Kameramann für Schwarz-weiss ist, will sich Maeder dennoch nicht. Die Schwarz-weiss-Fotografie ist eines unter anderen. Maeder ist kein Theoretiker, er ist ein Filmtechniker, der seinen Beruf ernst nimmt. Und dessen Möglichkeiten nicht einseitig nutzen möchte.

Aehnliches lässt sich von Hans Liechti sagen. Obwohl er nun, in Akropolis Nou. (Arbeitstitel), selber Regie führte — was auch Maeder schon tat, in einer Episode zu Swissmade oder in einem noch nicht fertiggestellten Langzeitprojekt über Behinderte —, liegt das Hauptgewicht seiner Arbeit bei der Kamera. Seine dynamische Fotografie in Spielfilmen wie Das gefrorene Herz und Das Boot ist voll ist im Schweizer Film — weniger im internationalen — einmalig. Liechti gibt die sonst für den Schweizer Film charakteristische Zurückhaltung auf, Nahaufnahmen der Darsteller, auch solche, die Kopf- und Körperbewegungen nachvollziehen, sind bei ihm nicht selten. Dennoch: Liechtis Kameraführung ist packend, ohne je reisserisch zu werden. Darin zeigt sich der Professional, der nicht zum abgebrühten Routinier wurde. In den von ihm fotografierten Filmen ist der Zuschauer den Darstellern einfach auch bildlich näher als in anderen Filmen, verzerrt sieht er sie deswegen aber noch lange nicht.

Engagierte Chronisten

Zum 1962 realisierten Auftragsfilm In wechselndem Gefälle schrieb Alexander J. Seiler: „Die Heimat, für deren Fremdenverkehr wir werben müssen und deren blosses Abbild uns entfremdet ist, haben wir weiter entfremdet zur vertauschbaren Ware.“ (Tages Anzeiger-Magazin, 25. September 1976). In wechselndem Gefälle steht am Anfang jenes Filmschaffens, das sich aufmachte, ein anderes Bild der Schweiz zu entwerfen. Doch es steht, und dies wurde oft übersehen, auch am Anfang des Versuchs, andere Bilder zu finden. Seiler, Gnant und June Kovach haben sie zwei Jahre später für sich auch erstmals gefunden: in Siamo Italiani. Seiler bezeichnete den Film später als politisch naiv. Das mag stimmen. Rückblickend scheint mir jedoch die Frage nach seinem politischen Gehalt nicht entscheidend zu sein, weil seine Qualität anderswo liegt: in der Beschreibung des Alltags von damals für die Mehrheit der Einheimischen fremdartigen Menschen, in Bildsequenzen, die keinen Zweifel über die starke Anteilnahme der Autoren an dem Dargestellten offenlassen.

Die von Rob Gnant in Siamo Italiani aufgenommenen Bilder offenbaren ein Bemühen, das nicht nur für ihn selber, sondern ebenso für die Arbeit Pio Corradis bezeichnend ist: die früher in der Reportage-Fotografie eigentlich selbstverständliche Gleichstellung von Wort und Bild. Gnant und Corradi sind aufmerksame und engagierte Chronisten, aber sie sind Fotografen auch dann, wenn sie die Filmkamera führen. Ihre Bilder wollen das Wort — die Erzählung, den Kommentar oder den Dialog — nicht nur ergänzen und schon gar nicht nur illustrieren, sondern in ein ständiges Wechselspiel mit ihm treten: Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S., bei dem Gnant zusammen mit Robert Boner für die Kamera zeichnet, ist eindringlich nicht allein deswegen, weil seine Autoren, Richard Dindo und Niklaus Meienberg, genau recherchierten, der Film wirkt auch nach, weil seine Bilder dem Zuschauer zumindest eine Ahnung von den Lebensbedingungen des 1942 Erschossenen vermitteln. Das Bild beteiligt sich nicht weniger als der Ton an der Spurensicherung und an den Stimmungen, die die Autoren dabei überkommen. Wenn die Sonne scheint, wenn es regnet oder wenn Schnee die Landschaft bedeckt, ist das kein Zufall, sondern Absicht; die Bilder im Film sind nicht austauschbar.

Rob Gnant und Pio Corradi entwickeln die Reportage-Fotografie mit filmischen Mitteln weiter. Das heisst jedoch nicht, dass sie machen, was in mehr oder weniger herablassendem Ton manchmal Fotografenfilm geschimpft wird. Die Bezeichnung meint ja meistens Aufnahmen, die sich der Handlung nicht unterordnen wollen, Filme, die sich aus einzelnen Fotos zusammensetzen, welche als solche zwar wirkungsvoll sind, den Lauf der Bilder, die vorwärtstreibende Bewegung aber hemmen. Weiterentwickelte Fotografie hingegen meint etwas anderes: Pio Corradi hat die Schrebergärten in der Zürcher Herdern und die Menschen, die dann ihre zweite oder vielleicht gar ihre echte Heimat fanden, fotografiert, bevor das Projekt zu Hans-Ulrich Schlumpfs Kleine Freiheit vorlag. Den Filmbildern von der Zerstörung dieser Gärten wird man aber schwerlich unterstellen können, sie seien mit der Filmkamera aufgenommene Wiederholungen der früheren Fotos. Die Filmbilder fügen sich vielmehr in eine fortlaufende Beschreibung des Versuchs, über ein Hobby eine Gegenwelt zu schaffen, einen kleinen Freiraum.

Das Bild suchen

Zuerst ist da nur diese Hauptstrasse, diese lange Hauptstrasse und die Häuser, die vom raschen Wandel der Ortschaft vom Bauerndorf zur Kleinstadt zeugen. Hier wird der Gemeindepräsident mit seinem Freund im Taxi durchfahren müssen, damit man sehen kann, mit welcher Planlosigkeit gebaut wurde, und damit man glauben kann, dass Häuserhandel und Spekulation in dem Ort möglich sind, ohne dass damit grosses Aufsehen erregt wird.

Nach und nach lerne ich auch die Seitenstrassen kennen und finde Reste von älteren Quartieren, liebevoll gepflegte Vorgärten, kleinbürgerliche Idyllen. Ein paar Sofortbilder skizzieren mögliche Einstellungen. Mit dem Kameramann, Pio Corradi, gehe ich ein weiteres Mal hin, die Skizzen verfestigen sich, die möglichen Einstellungen verdichten sich zu möglichen Sequenzen.

Nach dem Schreiben des Drehbuchs folgen weitere Rundgänge, mit Freunden, die das Projekt kennen, wieder mit dem Kameramann. Ein Vorort von Bern wird auseinandergenommen und für den Film wieder zusammengesetzt; Strassen und Häuser, die ihre Geschichten haben, werden zu Dekors einer anderen, von einem Aussenstehenden erfundenen Geschichte.

Die mit der Filmkamera aufgenommenen Bilder schliesslich erinnern zwar an die ersten Skizzen, an die dokumentarischen Sofortbilder. Aber sie sind nicht mehr Aufnahmen eines Spaziergängers in einer ihm noch unvertrauten Gegend, sondern bezeichnen die Umwelt der Filmfiguren. Sie sind Teil der Fiktion.