Video ist innerhalb kurzer Zeit zu einem populären Medium geworden. Milliarden werden für neue Geräte ausgegeben. Ueber eine halbe Million Videokameras stehen allein in Westeuropa in den Haushalten und das, was da gemacht wird, ist in aller Regel nichts Aussergewöhnliches. Da sind einmal die biederen Familien- und Ferienfilme, die man für privat hält und ihr Pendant in der Hofberichterstattung des offiziellen Fernsehens haben. Und dann jene Ebene des Privaten, die doch so traurig stereotyp ist: Videopornographie.

Zum eigenen Fernsehen gehört mehr — einen eigenen Ausdruck finden, über Wirkungen nachdenken. Video, das könnte heissen, eigene Bilder machen, Dinge sehen, die mir sonst verborgen bleiben. Das waren die Träume vom anderen Fernsehen, die in der Jugend des Mediums vor zehn, fünfzehn Jahren geträumt wurden. Die ersten Amateurvideogeräte schienen damals speziell für einen andern Mediengebrauch gefertigt: klein, handlich, relativ billig, kein Kopierwerk, das Aufgenommene kann man gleich wieder ansehen. Hierarchie und Arbeitsteilung schienen bei Geräten überflüssig, mit denen jeder sofort umgehen kann. Während das Fernsehen mit der Darstellung spektakulärer Ereignisse auf ein Massenpublikum spekulieren musste, so sollte Video nun die Chance haben, sich alltäglichen Situationen zu widmen. „Magnétoscope des amateurs“ hatte 1969 Jean-Luc Godard das neue Medium genannt.

Wie bei der Filmavantgarde der zwanziger Jahre wird in Abgrenzung vom kommerziellen „Kinodrama“ aus der Eigengesetzlichkeit des neuen Mediums sein emanzipatorischer Charakter abgeleitet. Videogeräte sollten nicht als blosse Konsumgeräte begriffen werden, „sie sind immer zugleich Produktionsmittel.“ 1927 haben das Hans Richter und Guido Bagier für den „kommenden Film“ nicht anders formuliert. Tendenziell können aus Konsumenten Produzenten werden. Problematisch allerdings, dass von den neuen Video-Apologeten die historische Differenz einer fehlenden mächtigen Arbeiterbewegung und die kulturellen Folgen nicht genügend reflektiert wurden. Problematisch auch, dass von ihnen in der ersten Euphorie der gesellschaftlich wirksame Videogebrauch gegen den künstlerischen gesetzt und so eine Trennlinie errichtet wurde, die bis heute spürbar bleibt.

Zehn Jahre später hat der französische Medientheoretiker Guy Gauthier in einem schwungvollen Artikel, Video — zehn Jahre Wunschträume und Fieber, Resümee gezogen. Die Revolte hätte das „Kino von vielen für viele“ propagiert und Video gegenkulturell hoffähig gemacht. Aber als dann endlich die Amateurvideogeräte zu einigermassen erschwinglichen Preisen zugänglich gewesen wären, seien die gegenkulturellen Gruppen schon in viele Kadercliquen zerfallen. Da war dann weniger von einer eigenen Kultur die Rede als von Propaganda. Nicht verwunderlich, dass die wenigen bis Mitte der siebziger Jahre hergestellten Videobänder — meist schlecht gemachte Features mit platter Revolutionssymbolik — heftiger Kritik unterzogen wurden.

Gauthier favorisierte gegen diesen „militantisme triste“ damals die sogenannte Videoanimation. Wenn schon die alte Forderung nach kultureller Selbsttätigkeit mit Video sich nicht einzulösen vermag, dann hilft nur die pädagogische Anleitung. Nach diesem Konzept werden bis heute Videobänder hergestellt im sozialpädagogischen Bereich, in den Freizeitzentren, in der Psychiatrie, ja selbst im Strafvollzug — zehntausendfach, selbstverständlich und wenig reflektiert. Jeder kennt diese Videobänder, die Rollenspiele abfilmen oder Fernsehmaterial ummodeln. Ihr gruppendynamischer Wert mag unbestreitbar sein, ihr kultureller schon. Nicht zu sehen, was sich in all diesen Projekten an eigenem visuellem Ausdrucksvermögen wirklich entwickelt. Gauthier selbst hielt dann auch dieses Konzept für gescheitert.

1978 hatte sich allerdings längst im Umfeld von parteiunabhängigen Bürgerinitiativen eine Videoarbeit entfaltet, die wieder von den alten basiskulturellen Vorstellungen bestimmt war. In Konfliktzusammenhängen, so wurde gesagt, könne der Medienkundige sich auf ein angestammtes Interesse von Betroffenen selbst verlassen und sich auf die Rolle des „Geburtshelfers“ für eine neue Medienkultur beschränken. Das waren Begrifflichkeiten, die u.a. von dem sowjetischen Schriftsteller und Brechtfreund Tretjakow entlehnt waren. Seine Literaturkonzeption des Operativismus, der eingreifenden Kunst, sollte nun auf Medienarbeit, zumal Video, übertragen werden. Es war das Vorhaben eines kulturellen Gesamtkunstwerks, das Spezialisierung auf einzelne Medien nicht zulassen wollte. Aehnlich wie in der Konzeption des Bauhauses sollten verschiedene künstlerische Mittel in einen neuartigen Medienverbund gebracht werden. Vielleicht sind alle auf gesellschaftliche Veränderungen bedachten Kunstbewegungen im wesentlichen an einer Vermischung verschiedener Medien und Stile interessiert.

Bei den politisch bestimmten Videoleuten führte dies zur Gründung von Medienzentren, in denen selbstverständlich auch Film und Fotografie, oft auch Druck und Grafik benutzt wurden. Ein vor einem Jahr von den heute noch existierenden Medienzentren in Zürich, Wien, Freiburg, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Hannover, Hamburg und Berlin herausgegebener Videogesamtkatalog gibt einen Ueber- blick über die in zehn Jahren produzierten „Betroffenen-Videos“. Dort findet man Videobänder aus allen grossen politischen Kampagnen des vergangenen Jahrzehnts: Die Aktionen der Anti-AKW-Bewegung, zunächst in Norddeutschland, später auch im Süden. Aktionen an den Hochschulen gegen Berufsverbot und staatliche Repressionen, gegen die Einschränkungen der Pressefreiheit. Die damalige Erwartung, dass gesellschaftliche Protestbewegungen generell der Ausbreitung gegenkultureller Videoarbeit zugute kommen würden, erwies sich allerdings als eine folgenschwere Fehleinschätzung.

Denn die neue Oekologiebewegung ging zunehmend auf Distanz zum neuen Medium Video. Videotechnik wurde zu den „harten“ Technologien gezählt, für die eine Umnutzung fast so unmöglich schien wie für die Atomenergie. Eingeleitet worden war diese Kritik von „alternativer“ Seite schon einige Jahre zuvor durch einen Artikel des Kunsttheoretikers Peter Gorsen, Wider den Medienoptimismus. Dort hatte er die Rückkehr zu einfachen, tradierten Kunsttechniken propagiert. Jetzt lasen auch alle die eingängigen Thesen von Jerry Mander, Schafft das Fernsehen ab. Die Aussteiger und Stadtflüchtigen wollten zu allererst bei Video beginnen. Wenn es um die Herstellung von Gegenproduktionen zu bestehender Produktion gehen sollte, dann war abgemacht, dass dies nicht auf der Ebene der avanciertesten Technik zu geschehen habe.

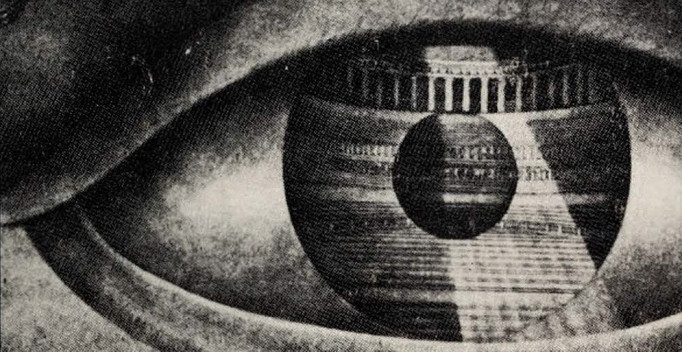

Zu allem Ungemach war Video zu dieser Zeit auch noch zum Inbegriff staatlicher Ueberwachung geworden — überall dort, wo es etwas zu verschleiern, beschützen oder zu verteidigen gab: über Strassenkreuzungen und in Supermärkten, an Bankschaltern und Villeneingängen; stecknadelgrosse Kameras, versteckt in Laternenmasten und hinter Verkleidungen der Bahnhofshallen. Und jeder Videoamateur war zum potentiellen Mitarbeiter der Staatsorgane geworden, konnten doch seine Aufnahmen jederzeit beschlagnahmt und verwertet werden. Das Recht aufs eigene Bild war ohnehin nur noch von Polizisten einzuklagen. Innerhalb kurzer Zeit war so aus dem emanzipatorischen Medium das schmutzigste geworden, zuständig für alles, was der behäbige grosse Bruder Fernsehen dem alerten, skrupelloseren kleinen Bruder überlassen hatte.

Spätestens jetzt war die Krise des „Betroffenen-Video“ offensichtlich. Aber für eine Neubestimmung des Selbstverständnisses der Videoleute fehlte fast jede Theorie. Ihr Interesse hatte sich bislang hauptsächlich an der handwerklichen Produktion orientiert. Im Vertrauen auf die eigene emanzipatorische Kraft glaubte man mit der einfachen Beschreibung von Produktionserfahrungen auskommen zu können. Der fortschrittliche Nimbus des Mediums aber war gegenüber einer ganz und gar gegenläufigen Realität nicht länger aufrecht zu erhalten. Würde man sich einfach auf die nächste politische Protestwelle einlassen und so in einer Art kulturpolitischen Wellenreiterei die eigene emanzipatorische Identität bruchlos weitertragen wollen?

Aber diese Welle kam ganz anders als erwartet. In Zürich, Freiburg und Wien, später auch in Berlin wuchs eine Jugendrevolte, die auch eine neue Generation von Videoleuten mit nach oben brachte. Sie hatten in dieser Kulturrevolte einen unmittelbaren Lebenszusammenhang gefunden: ein Idealfall sozusagen gegenkultureller Videoarbeit. In dieser städtischen Revolte schwanden dann auch schnell die Vorbehalte der stadtflüchtigen Alternativen gegenüber Video. Jetzt ging es nicht mehr um die Rückgewinnung eines heilen Lebensgefühls gegenüber dem globalen Mediennetz. Den allgegenwärtigen kulturindustriellen Schablonen sollten nun ihre eigenen Strukturen vorgehalten werden — übersteuert und destruierend. Video stand für Bildzerstörung und visuellen Aufschrei. Besetzercafes und Kleinkinos gaben eine Abspielbasis, wie sie bis dahin für Video nicht bestanden hatte. Der Filmjournalist Wilhelm Roth stellte dann sogar die Behauptung auf, Video sei das Medium schlechthin dieser Jugendkultur.

Aber die Bilderexplosion, die Ausdruck der Bewegung sein wollte, bedurfte Videobänder, die technisch und formal bearbeitet waren. In aller Eile wurde die ¾- Zoll-Videotechnik angeschafft; in den Zentren in Freiburg und Zürich entstanden die Bildcollagen von Passt bloss auf und Züri brännt. Es sind Bilder, die stark von den Autoren selbst bestimmt waren: nach den Betroffenen-Videos jetzt das Autorenvideo, beides vereint in der neuen Jugendkultur. Allerdings brachte der hohe Produktanspruch auch einen hohen Grad an videotechnischer Spezialisierung. Zur Grundausstattung der Videogruppen gehörten nun Bildmischer und Timebase-Corrector. Bei den Neuanschaffungen hat ein Arrangement mit einem grossen Videokonzern geholfen, der in Abwendung immenser Schadensersatzforderungen für defekt gelieferte Videobänder vielen Zentren günstig zu Geräten verholfen hat. Dennoch mussten die Videoprodukte jetzt auch verkauft werden, sei es, dass sie abgefilmt ins Kino kamen oder auch vom Fernsehen ausgestrahlt wurden.

Zwar hatten die Gruppen schon vorher mit dem Verleih ihrer Zielgruppen-Videos jeweils mehrere zehntausend Franken im Jahr einnehmen können. Die Einnahmen haben aber nie dafür ausgereicht, auch Honorare auszahlen zu können, wie aktuell und auf unmittelbaren Einsatz berechnet diese Bänder auch immer gewesen sein mögen. Nun wollten die Videospezialisten auch von ihrer Arbeit leben. In dieser Situation haben die etablierten Videogruppen es leider nicht vermocht, sich auf ein gemeinsames Verleihkonzept zu einigen, das ihnen mehr Oeffentlichkeit und sicherlich auch höhere Verleiheinnahmen gebracht hätte. So sahen sich viele Zentren zu Alleingängen veranlasst und begannen sich neu als reine Video- pruktionsgruppen zu organisieren. Nur die weniger etablierten Gruppen (wie jüngst die Basler Videogenossenschaft, das Zürcher Megahertz u.a.) schlossen sich zu regionalen Verleihpools zusammen. Dabei hätte die fast beliebige Kopierbarkeit von Videoproduktionen ein umfassenderes Verleihkonzept mit einem intensiven Austausch aller Produktionen ermöglichen und vielleicht doch eine Alternative zur direkten Kommerzialisierung schaffen können.

Jetzt aber traten die Gruppen als Videoproduzenten auf dem Verleihmarkt in Konkurrenz; ebenso bei den staatlichen Kulturförderungen (nur in Wien und Hamburg werden Videoprojekte direkt gefördert). Vor den wenigen wirklich interessierten Fernsehredaktionen stehen sie Schlange. Manche Videogruppe wird so in den Armen des Kabelfernsehens landen müssen. An einigen Kabelprojekten (wie in Berlin) sind schon jetzt Videogruppen bei der Organisation des Offenen, des Bürgerkanals beteiligt. Wer sollte auch zu allererst das Programm füllen? Zu offensichtlich ist die Alibifunktion des Offenen Kanals für die Medienmultis und Wirtschaftspolitiker. Man muss sich nur einmal die Räume des Offenen Kanals im Kabelfernsehen Ludwigshafen ansehen, in einem Betonbau versteckt, inmitten von Autobahnkreuzen. Die hämischen Kritiker, die all dem kein bisschen Leben zutrauen, werden wohl recht behalten. Mit schwindender kultureller Verankerung werden die Videogruppen sich dort in einer Spielecke für die Nachäffer und Skurrilen wiederfinden. Zur Eröffnung des Offenen Kanals Ludwigshafen hat die dortige „Cut“-Videogruppe ein Band aussenden lassen, das den Abriss der Kabelfernsehzentrale prognostiziert. Konsequent in der Kritik unterscheidet sich dieses Band in seiner Gestaltung kaum von den gebräuchlichen Fernsehmustern, die sich wohl bald auf allen Kanälen einbrennen werden.

Wie wenig ist gerade den engagierten Videoleuten oft die Zerstörung unserer Bildwelten im Bewusstsein. Sind nicht mächtige Agenturen daran, die letzten verwertbaren Gebiete in unseren ureigensten Bildregionen untereinander aufzuteilen? Günther Anders hat diesen Prozess schon vor dreissig Jahren detailliert zu beschreiben vermocht. In dem drohenden globalen Dorf wird durch die rudimentäre Sprache visueller Codes Kommunikation vorgetäuscht. Aber Bilder könnten die Welt öffnen, sie aus den Fesseln konventioneller Sprache befreien. Spätestens jetzt, nach dem Ende der jugendkulturellen Videowelle, wäre nach Erfahrungen andernorts zu fragen. Vor allem die Versuche engagierter Videokunst sind in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten abseits liegen gelassen worden. Aber zu lange haben sich die politischen Videoleute mit tradierten Formen abgefunden, sich damit begnügt, nur den für sich bedeutsamen Inhalt wichtig zu nehmen.

Nicht jede Videokunst lohnt die Auseinandersetzung. Kunstvideos sind allzu oft nur ambitionslose Dokumentationen von Kunstaktionen, die als Happening oder Performance eigentlich nicht auf Reproduzierbarkeit angelegt waren: Kunstvideo, geboren aus der Inkonsequenz, die gegen den Warencharakter des Kunstwerks gerichteten Aktionen doch noch in der Welt der Galerien einzubringen. Hier wird so wenig zu lernen sein wie bei vielen Videokunstarrangements, die mit Bildmischern und Synthesizer schick in Szene gesetzt sind. Meist in symmetrisch aufgebauten Bildkompositionen haftet den oft banalen Werken etwas tief Kunstgewerbliches an. Selbst einige Arbeiten von Nam June Paik mit Bildsplitterungen und Mehrfachbildern sind nicht ganz frei davon.

Viele dieser Produkte zeichnen einen Weg vor, der in den Videoclips der Musikbranche zu Ende geführt ist. Nicht wenige Videokünstler, die jahrelang den Videogruppen deren ästhetische und finanzielle Abhängigkeit vom Fernsehjournalismus vorgeworfen haben, sind nun in den Elektronikstudios der Musikkonzerne gelandet. Videocassettenkataloge wie Infermental und Videokongress haben ganz ungeniert eine Vorreiterrolle für diese Wende gespielt. Kaum zufällig, dass sich die Performance-Künstlerin Laurie Anderson mit einem Videoclip in der amerikanischen Hitparade wiederfindet oder dass in Westdeutschland Avantgardefilmer wie die Toten Hosen jetzt mit Clips Furore machen. Problematischstes Beispiel ist vielleicht die massive Teilnahme von Experimentalfilmern und Videokünstlern an dem Kabelfernsehmagazin Schön ist die Welt. Der postideologischen Betrachtung wird alles gleichwertig, wenn nicht gleichgültig, nur die Attraktion zählt. Musik gibt hier gerade noch den Rahmen ab. Konsequenterweise produzieren Videoclipautoren wie John Landis oft nur noch Bildanordnungen, die überhaupt nicht mehr mit Musik versehen sind und sich durch ihre vage Bildkomposition für fast jede Musikuntermalung in den Discotheken eignen.

Nun soll nicht übersehen werden, dass wichtige Elemente der neuen Videoclip- Kultur sich aus der rebellierenden Punkkultur des Jugendprotestes herleiten lassen. Auch dort war ja mit Versatzstücken der bürgerlichen Welt jongliert worden — aber wütend und despektierlich. An den Videofilmen dieser Epoche ist das nachzusehen. Jetzt findet man Elemente in den Clips, die darauf zurückweisen: die Hermetik etwa, die der Phantasie kaum Raum lässt, aber auch die oftmals erstaunliche Selbstironie. Von den Videoclips ist gesagt worden, sie seien Träger einer Inszenierung des Symbolischen — aber einer Inszenierung eben, die den Stachel der Provokation und des Schocks aufgegeben hat.

Bedeutsam scheint mit dagegen ein Ansatz zumal in den Anfängen der Videokunst, in dem diese sich mit dem Medium selbst und der Funktion der offiziellen Bilderagenturen auseinandersetzt. Douglas Davis etwa zeigte damals in seiner Installation Images form the Present Tense einen mit dem Bild zur Wand gestellten Fernsehapparat. Oder: in seinem Videoband Bildstörung (1972) sieht man Jochen Hiltmann im Inneren eines Fernsehschirms, an die Mattscheibe klopfend. Schliesslich kann er sie von innen zerschlagen; es folgt die Einblendung „Bildstörung“. Video sei die Kunst der Fernsehgeschädigten, ist einmal gesagt worden. Zumindest hat Videokunst manchmal diese Schädigung zum Thema gemacht. Marcel Odenbachs Jeder Schritt könnte der falsche sein (1981) konfrontiert Szenen aus der Fernsehserie Aktenzeichen XY — ungelöst mit einem immer unerträglicher werdenden Geräusch, das aus dem Nebenraum über einen Monitor übertragen wird.

Man kann nicht sagen, dass Videokunst dieser Art eine breite Förderung erfahren hätte, in den Galerien nicht und auch nicht im Fernsehen. 1968 hat zum letzten Mal ein Sender, der WDR in Köln, einen spezifischen Kunstvideobeitrag mit dem Videogaleristen Gerry Schümm produziert. Manchmal wird auch, wie diesen Sommer im NDR, eine Videonacht zelebriert. Und hin und wieder finden sich Videoprodukte in Experimentalprogrammen wie dem Kleinen Fernsehspiel des ZDF. Aber nirgendwo besteht ein Forum, auf dem neue, videospezifische Darstellungsformen entwickelt und vorgestellt werden können — das gilt gleichermassen für politische Videoarbeit wie für Videokunst.

Kritik und Experiment sind im wesentlichen auf den ausserinstitutionellen Bereich verwiesen. 1979 hatte Guy Gauthier in dem schon erwähnten Artikel geschrieben: „Ohne eine wirkliche lokale Demokratie gibt es keinen Anfang für eine Videopraxis, die nicht bloss experimentell ist.“ Vielleicht müsste man eher sagen, solange Demokratie sie nicht trägt, muss Videopraxis auch experimentell sein, muss Kritik an der Gesellschaft sich auch experimentell äussern. Ein Reflex darauf mag die seit neuestem feststellbare Tendenz bei engagierten Videogruppen sein, der Einkreisung durch vorfabrizierte Bildwelten in Form von Installationen entgegen zu treten, wie sie in künstlerischen Environments schon lange erprobt werden.

Es sei hier die Videotheater-Inszenierung Relation-Chips der Berliner Gruppe FDGÖ genannt: Vorbereitungen für Gegenveranstaltungen zur Berliner Funkausstellung, der Internationalen Bildstörung 85. „Die zunehmende Macht der Bildschirme und die Entwicklung zum bildschirmgesteuerten Menschen sind Thema, Gegenstand von Selbsterfahrung, Mittel der Darstellung und Medium zugleich.“ Schwieriger erweist sich das kritische Vorhaben, wenn der Rahmen des Videoschirms beibehalten werden soll. Wie können die fremdgewordenen Bilder bearbeitet, verfremdet, zersetzt werden? Heftig ist in diesem Zusammenhang auf dem diesjährigen Frauen-Video-Symposion in Wien am exzessiven Gebrauch des Bildmischers Kritik geübt worden. Sackgasse statt Ausweg aus den Bildstereotypien?

Es sind vor allem Videokünstlerinnen wie die Beuys-Schülerin Ulrike Rosenbach, die Wienerin Friederike Pezold und Rebecca Horn, die diese Kritik vorbringen. Haben sie doch einen eigenen, videospezifischen Zugang entwickelt und Video zur Erkundung ihrer Körperlichkeit eingesetzt. Eine Sichtweise, die auch in vielen Bändern des Hamburger Frauenmedienladens Bildwechsel eine Rolle spielt. Gerade Frauen insistieren auf einem Videogebrauch, der einen unverstellten Blick ohne die langen Traditionen der von den Männern bestimmten Künste (und Industrien) zulässt. Jedenfalls haben im nichtkommerziellen Videobereich Frauen eine vergleichbar eigenwillige Bedeutung gewonnen wie in der Fotografie, wo ja unter diesen Aspekten ähnliche Bedingungen gelten.

Eine neue Videosichtweise muss nicht heissen, dass Bildbearbeitung ausgeschlossen bleibt. Chris Marker führt beispielhaft in Sans Soleil vor, wie dokumentarisches Material mit Video verändert werden kann. Bilder von den Auseinandersetzungen um den neuen Tokioter Flughafen Narita werden in der Bearbeitung zu Erinnerungsbildern, die in ihrer synthetischen Struktur Reflexionen zulassen und über blosse historische Dokumente hinausgehen. Aus exponierten Beispielen der Videokunst wie des Dokumentarfilms werden die Videoleute lernen müssen, wenn sie nicht in Abhängigkeit von den immer schneller wechselnden kulturellen Moden geraten wollen.

Vor allem die experimentellen Dokumentarfilmer, die lange an Lösungen für das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Politik, zwischen Dokument und Symbol gesucht haben, sind viel zu wenig bekannt. Es sei hier nur auf den englischen Dokumentaristen Humphrey Jennings hingewiesen, der, aus der surrealistischen Bewegung kommend, eine ganz eigene dokumentarische Bildwelt zu entwickeln vermochte. Oder auf den Holländer Van der Keuken, der in seinen filmischen Stellungnahmen zum Nord-Süd-Konflikt und zur Zerstörung des Wattenmeers immer auch seine eigenen Bilder vorgestellt und entfaltet hat. Fast überflüssig hier Dsiga Vertow zu nennen, dem es darauf ankam, einer dominanten bürgerlichen Kultur seinen Anspruch auf „Dechiffrierung des Lebens“ entgegenzuhalten.

Es mag paradox erscheinen, die Videoleute auf filmische Traditionen hinzuweisen, während in der Filmindustrie die Gerätschaft Zug um Zug durch Video ersetzt wird. Auf gewisse Weise hat Coppola sicherlich recht behalten, als er meinte, dass sich das elektronische Kino schneller durchsetzen wird als allgemein erwartet. Das ist schon an der schlechten Ertragslage jener Filmkopierwerke abzulesen, die es versäumt haben, sich mit Video zu erweitern. Aber selbst bei den Videoclip-Produktionen wird ein Grossteil der Aufnahmen immer noch mit 35mm-Kameras gemacht und erst bei der Schnitt- und Trickbearbeitung Video einbezogen. Solange die Anzahl der Fernsehzeilen und damit die Auflösung des Videobildes nicht erhöht wird (in Japan geschieht dies im nächsten Jahr), solange werden ambitionierte Produzenten in der Regel auf Filmbasis arbeiten lassen. Erst mit dem „High Definition Video“ und dem Fluidkristall-Grossbildschirm wird das Kino sterben. Im Augenblick findet eher eine Rückkehr zum Negativfilmmaterial und manchmal sogar zum 35mm-Format statt, als wolle man die schwindende Handwerklichkeit trotzig noch einen Augenblick festhalten. Vielleicht wird dort, wo von wirtschaftlichen Erfolgen ohnehin keine Rede sein kann, der Film noch lange neben dem ehemals kleinen Bruder Video bestehen bleiben.

Und nicht übersehen werden sollte die Ungleichzeitigkeit der Medienentwicklung andernorts. Freunde erzählten mir jüngst in Polen von ihrer Videokultur. Ueberall gebe es Filmclubs, die mit illegal eingeführten Videocassetten einen gut ausgewählten Ueberblick über die internationale Film- und Videoproduktion geben — eben alles, was aus kommerziellen und politischen Gründen sonst nicht zu sehen ist. So habe das Studentenkino in Krakau im vergangenen Jahr über zweihundert gut besuchte Videoabende durchgeführt. Schliesslich übergaben die Freunde mir ein selbstgefertigtes Videoband. Es enthalte „visuelle Obsessionen“, wie sie meinten. Mangels eines Schnittplatzes war es mit der Schere geschnitten.

Vielleicht haben wir doch zu schnell vor einer Videowirklichkeit resigniert, die nicht die unsere ist. Womöglich sind einige Qualitäten von Video zurückzugewinnen, die wir schon verloren glauben.