Auszüge aus einem Gespräch über Gossliwil — Fünf Essays über bäuerliche Kultur und bäuerliche Oekonomie, über Arbeit, Besitz und Zeit. Bearbeitet von Beatrice Leuthold.

Hans Stürm:... da war dieser Satz: „Selten stirbt ein Bauer unversöhnt.“ Eine Provokation. Gab es denn nicht den bösartigen, verbitterten alten Bauer, den mit allen Verwandten und Nachbarn zerstrittenen? Ist er nicht eine literarische Figur, ein filmischer Topos?

Anderseits sahen wir täglich, wenn wir zum Fenster hinausschauten, den dreiundachtzigjährigen Rätz Vater vor seinem Haus sitzen. Es gibt im Film eine frühe Aufnahme, wo man im Hintergrund Rätz Vater Heu wenden sieht, mit weitausgreifenden Schritten und mächtigen Armbewegungen. Drei Jahre später setzte er sich vor sein Haus, wann immer die Witterung es erlaubte und ... ja was? träumte er? was nahm er wahr? was schaute er? Er war einfach. Er sprach mit den Vorübergehenden. Am Nachmittag liess er sich die schweren Schuhe binden und wanderte an zwei Stöcken zum Dorf hinaus bis zum äussersten Markstein. Eine oder zwei Stunden lang schaute er über die Felder. Bei der Rückkehr nahm er im Kreuz ein Bier und redete nicht mit Iseli Vater. Sonntags besuchten ihn die zahlreichen Familienangehörigen. Betreut wurde er mit viel Aufmerksamkeit von seiner Schwiegertochter.

War er eine Ausnahme? Er starb, als nach einem aussergewöhnlich harten Winter mit viel Schnee — keinen einzigen Tag hatte er den Markstein ausgelassen — der Frühling kam. Eine Lungenentzündung. Rätz Hanni, die Schwiegertochter, erzählte mir, er hätte sich schrecklich vor dem Tod gefürchtet, sie hätte ihn die ganze Nacht fest in ihren Armen gehalten.

Er war in den letzten drei Jahren wie plötzlich geschrumpft, bucklig, krumm geworden. Er rieb sich oft unentwegt die Hände, die langsam jedes Gefühl verloren. Seine Beine waren so krumm, dass man die Dorfstrasse dazwischen sehen konnte. Er hatte Schwielen und Rheuma. Sein Körper war vom Leben, von der Arbeit, verbraucht.

Ich sah ihn nie unzufrieden. Sollten wir deshalb sein Leben loben? War die Aussage, „Ich sah ihn nie unzufrieden,“ nicht schon verwendbar zur Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen? Teilten wir nicht die Ansicht, dass in einer gerechten Welt eine solche Klasse nicht mehr existieren würde?

War sein Leben nicht unmenschliches Krampfen gewesen, hatte die Arbeit ihn nicht langsam, aber sicher zum Krüppel gemacht? „Er war zeitlebens mit Leib und Seele Bauer“, würde es im Nachruf im Schweizer Bauer heissen.

Hätten wir ihn gefilmt, wäre eine der möglichen Reaktionen gewesen, „fast wie ein Ankerbild“. Oder diese andere Reaktion, die ein Schweizer Botschafter produzierte, einer der offiziellen Gäste, die an den Solothurner Filmtagen zum Besuch des Filmes verpflichtet worden waren. Er sagte: Ihr Film ist schön und gut, aber Sie können mir nicht weismachen, dass es den Bauern nicht samt und sonders gut geht. Jaja, natürlich haben sie ein hartes Leben, aber sie sind es zufrieden. Die Gesichter im Alter, wie schön. Sie arbeiten in der Natur, mit Pflanzen und Tieren, sie sind privilegiert. — Nicht deswegen haben wir Rätz Vater nie gefilmt. Er wäre ein „einfaches Opfer“ gewesen, deshalb nicht, und weil wir uns nicht trauten, sein Alter zu stören.

Beatrice Leuthold:... diese und ähnliche Reaktionen waren uns zum voraus bekannt, aus Gesprächen mit Freunden, die kopfschüttelnd auf ein Filmprojekt über Bauern reagierten.

Bauern — ein ebenso abgedroschenes wie völlig unbekanntes Thema. In Gossli- wil leben hiess unter anderem, alle Meinungen, Vorurteile, Befürchtungen, Aengste („Ach, Ihr wollt uns doch nicht etwa grün werden“) hinter sich zu lassen. Auch die Bücher liessen wir zurück. Bis auf John Bergers Sauerde und Alexander W. Tschajanows Reise meines Bruders Alexej ins Land der bäuerlichen Utopie mit Maxim Gorkis Text Vom russischen Bauern im Anhang. Und sonst blieb nur das Vertrauen in die fünf eigenen Sinne. Das war beängstigend wenig und viel zugleich. Es bedeutete ein Preisgeben, ein Entlarven des eigenen Funktionierens. Eine Auseinandersetzung mit sich selbst also. Begreifen, dass man nur soviel mehr vom Verhalten der andern verstehen würde, als man von sich selbst, der eigenen Geschichte, der eigenen Kultur verstehen konnte.

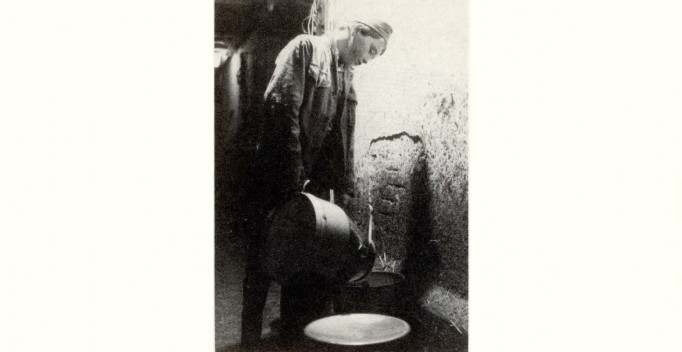

Diese Art des Zugangs zum Alltag anderer Menschen unterschied sich grundsätzlich von der Art, in welcher der erste Gossliwilfilm, hauptsächlich über das Leben auf der Mühle, gemacht wurde. In jenem ersten Film (Gossliwiler Trilogie, gezeigt an den Solothurner Filmtagen 1981) war es noch möglich, sich über die Brotherstellung ein Bild zu machen. Es war möglich zu lernen, wie ein „Zopf“ geflochten wird. Das ist im jetzigen Film (Gossliwil IV: Mir si hie e Wält für üs) nicht mehr möglich. Man sieht zwar noch Ausschnitte aus der Brotherstellung, aber die Bilder dokumentieren nicht einen Vorgang der Nahrungsselbstversorgung, sie sagen etwas aus über das Leben von Martha, ihre Geschichte, ihre Stellung in der Grossfamilie. Die Frau ist wichtiger geworden als das Brot. Man kann das bedauern oder gutheissen, es ist die Summe eines irreversiblen Prozesses während des Machens des Films.

Hans Stürm: „Theorie“ — mein Denken war immer stark an Theorien orientiert. Die Frage „Was ist ein Bauer?“ erlaubte mir, zwang mich, autonom zu denken.

Was ich vermitteln wollte, war mein Nachdenken über Bauern. So etwas wie „öffentliches Nachdenken“ in Bildern, Tönen, Sprache. Nachdenken über die Bauern war für mich ein Freiraum. Es weiss niemand sehr viel über die Bauern, weder die Linke noch die Rechte. Fast alle Revolutionen sind an der Bauernfrage gescheitert. Marx bezeichnete die Bauern als die Klasse, die den letzten Rest Barbarentum innerhalb der Zivilisation vertritt...

Beatrice Leuthold: ... auch das war eine Provokation. Väterchen Engels schrieb: „Die Bauern bilden eine ähnlich hilflose Klasse wie die Kleinbürger, von denen sie sich übrigens vorteilhaft durch grösseren Mut unterscheiden. Dafür sind sie aber auch aller historischer Initiative durchaus unfähig. Selbst ihre Befreiung aus den Ketten der Leibeigenschaft kommt nur unter dem Schutz der Bourgeoisie zustande. Wo die Abwesenheit von Adel und Bourgeoisie ihnen die Herrschaft gestattet, wie in den Bergkantonen der Schweiz und in Norwegen, herrscht mit ihnen vorfeudale Barbarei, Lokalborniertheit, dumpfe, fanatische Bigotterie, Treu und Redlichkeit.“1 Bauern bilden die Mehrheit der Menschen. Schriftsteller, Wissenschaftler, Politiker haben sich mit den Bauern schwergetan. Die Bilder, die sie vom Bauern entwerfen, reichen vom grundguten, einzig wahren Humanisten bis zum gierigniedrigen, brutalen Monster. Die Bauern waren immer ein intellektuelles Aergernis. Gorki war tief enttäuscht, ja verbittert, über das Verhalten der Bauern in den Zeiten des „Kriegskommunismus“ um 1920, als man auf dem Land die Lebensmittelreserven zur Versorgung der Roten Armee und der städtischen Industriearbeiterschaft mit Maschinengewehren eintreiben musste. Die Bauern antworteten mit bewaffneten Aufständen, da sie sich um die Früchte der im Zuge der Revolution erfolgten Landaufteilung geprellt sahen. Zahlreiche ähnliche Vorgänge spielen sich heute in Ländern der Dritten Welt wiederum ab. Seine niederschmetternde Analyse der russischen Bauernseele beschloss Gorki mit einem Hoffnungsschimmer: „Die von einer geringfügigen Zahl Intellektueller an der Spitze einiger Tausend von ihnen erzogener Arbeiter durchgeführte Revolution hat wie mit einem Stahlpflug die Volksmassen so tief durchfurcht, dass die Bauern sicherlich nicht zu den alten, für immer in Staub zerfallenen Lebensformen zurückkehren können. Wie die Juden, die Moses aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hatte, werden die halbwilden, dummen, schwerfälligen Bewohner der russischen Dörfer aussterben, alle diese fast Grausen erregenden Menschen, von denen oben die Rede war, und ihre Stelle wird ein neues Geschlecht von erzogenen, verständigen, lebensmutigen Menschen entnehmen.“12

Die Bauern machten damals 80 % des russischen Volkes aus. Anders als viele Marxisten jener Zeit, die die Bauern als „historisch gesprochen nicht-existent“ erklärten, entwickelte Alexander W. Tschajanow eine Theorie der bäuerlichen Oekonomie. Er fügte den von Marx angeführten Produktionsmodi, Sklaventum, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, eine eigenständige fünfte Produktionsweise bei, die der bäuerlichen Oekonomie. Er sah den Unterschied nicht so sehr zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern zwischen bäuerlicher und industrieller Produktionsweise. Nach der Revolution war Tschajanow Direktor der Hochschule für Agronomie in Moskau. Später wurde er angegriffen als kleinbürgerlicher, idealisierender Schutzpatron der Bauern, als pro-kulakischer Chefideologe. Angeschuldigt, eine illegale bäuerliche Organisation aufgebaut zu haben, wurde er 1930 verhaftet und verbannt. Er starb 1939 in Alma Ata.

Die Bauern fristen seit jeher ein kümmerliches Dasein in Geschichtsschreibung und anderen Humanwissenschaften. In den letzten zwanzig Jahren, nach dem Vietnamkrieg, den Befreiungskämpfen in Südamerika und den Hungerkatastrophen in Indien und Afrika, nach dem Aufkommen neuerer Tendenzen in Soziologie, Ethnologie und Anthropologie, hat sich das geändert.

Teodor Shanin, Basile Kerblay, Daniel Thorner und viele andere haben die Thesen von Tschajanow erneut aufgenommen. Shanin ist überzeugt, dass zahlreiche Probleme der heutigen politischen und ökonomischen Entwicklung auf die Bauernfrage zurückzuführen sind, Zusammenhängen mit der Art, wie heutige Politiker sie verstehen oder missverstehen. Die Entwicklung in der Sowjetunion ist für ihn ein typisches Beispiel, aber auch zahlreiche Länder der Dritten Welt.

Auf die Frage „Was isch e Pur?“ antwortete Magdalena Althaus, „es isch es Labe.“ „The peasantry is a way of living“, schreibt der chinesische Agronom Fei. Allein in China gibt es 800 Millionen Bauern. So unterschiedlich die Lebensbedingungen der Bauern auf der ganzen Welt sind, so haben sie doch vieles in ihrer sozialen und kulturellen Identität gemeinsam.

Sie sind eine Klasse von Ueberlebenden. Sie haben eine jahrtausendealte Tradition von Ueberlebensstrategien. Weil ihre Arbeit immer beinhaltete, sich selbst und ihre Familien zu ernähren, den Fortbestand der nächsten Generation zu gewährleisten, nahmen sie immer eine Sonderstellung ein. Soweit sie Ueberschuss produzierten, waren sie in das jeweilige System integriert, soweit sie sich selbst ernährten, standen sie ausserhalb des Systems. Die historischen Veränderungen ereigneten sich für die Bauern in den Methoden, mit denen ihnen der „Ueberschuss“ abgenommen wurde. Ob Frondienst oder Darlehenszinsen und Produktionsnormen bleibt sich für den Bauern gleich. Er erzeugt oder versucht zu erzeugen, was er zum Leben braucht und muss einen Teil davon abgeben an Leute, die nichts dafür gearbeitet haben. Oft muss er mitansehen, wie seine eigene Familie hungert.

Nahrung ist das erste Bedürfnis der Menschen, eine Tatsache, die in einer Ueberflussgesellschaft wie der unseren, die statistisch errechnet durchschnittlich noch 12 % der Ausgaben auf Nahrungsmittel verwendet, vergessen geht. Was vor geraumer Zeit für hier, trifft nun auf die Dritte Welt zu: die, die Nahrung produzieren, verhungern am ehesten. Der Marktwert der Agrarprodukte sinkt ständig. „D’Urproduktion het nie viel gulte“, sagt Bendicht Jaggi am Wirtshaustisch (Gossliwil III). Die Bauern auf der ganzen Welt würden ihn verstehen und ihm zustimmen. Müssten wir für die Nahrungsmittel aus unseren Breitengraden und für Kaffee, Tee usw. aus der Dritten Welt einen einigermassen gerechten Preis bezahlen, unser Leben würde anders aussehen. „Aber innerhalb der letzten zwanzig Jahre hat das Monopolkapital mittels seiner multinationalen Gesellschaften eine neue profitträchtige Struktur im Agrargeschäft geschaffen, mittels derer es, wenn auch nicht unbedingt die Produktion, so doch den Markt für landwirtschaftlichen Input und Output und die Verarbeitung und den Verkauf jeglicher Art von Nahrungsmitteln beherrscht. Das Vordringen dieses Marktes bis in die letzten Winkel der Erdkugel führt zur Eliminierung der Bauern.“3 In den letzten Jahren, mit der Entwicklung des Hybridsaatgutes, der entsprechenden Düngung und Schädlingsbekämpfung, haben ein paar Oel- und Chemiekonzerne weltweit die Nahrungsproduktion in die Hand bekommen. Die Ernährung der Menschheit ist — neben der Rüstungsindustrie — das grösste Geschäft auf diesem Planeten. Zum ersten Mal in der Geschichte wird es vielleicht möglich, dass die Bauern, die Klasse der Ueberlebenden, nicht überleben.

... Ich verbrauchte drei Monate lang auf dem Dorf Energie und Zeit, um mich vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich hier war. Ich bin in einem Industriequartier aufgewachsen, in einem Block, zwischen Trolleybusdepot und einer sehr lärmigen Kesselfabrik. Unser Spielgrund war Asphalt gewesen, und wir hatten ihn genutzt. In Gossliwil musste ich mir eingestehen, dass ich die Stadt geradezu fluchtartig verlassen hatte. Die Stadt, Zürich, hatte mir während der Jugendunruhen ihre Fratze gezeigt, die Perversion, die sich hinter den makellosen Fassaden verbarg. Die Stadtwohnung, in der wir lebten, wurde renoviert. Danach kostete die Miete viermal mehr. Die Nachbarn wie wir selbst mussten ausziehen, wiewohl uns zynischerweise bedeutet wurde, wir könnten natürlich bleiben. Ich hatte das Gefühl — und es wurde mir auf verschiedenste Weise bestätigt —, dass ich zu den Leuten gehörte, die in dieser Stadt nicht erwünscht waren. Ich konnte diesem Druck nicht widerstehen und mochte auch nicht miterleben, wie die Fassaden restauriert, alle Spuren von Brutalität säuberlich getilgt würden. Die Stadt in ihrem geldprotzenden Glanz. Es war richtiggehend Glück, dass ich das alte Haus in Gossliwil, das im und für den Film eine wichtige Rolle spielen sollte, von einem Tag auf den anderen mieten konnte.

Hans Stürm: Ich habe erst spät gemerkt, dass die Arbeit in Gossliwil einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem vorangegangenen Film Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten) hatte. Für diesen Film hatte ich mich lange Zeit mit dem Faschismus beschäftigt. Faschismus, ein theoriebesetztes Gebiet, ein Feld ohne Horizont. Aber alle Faschismustheorie hat nicht geholfen, wenn du auf dem Boden von Dachau, Auschwitz standest. Du suchtest festen Stand, aber die Füsse griffen nicht. Es war nicht möglich, den „Fall Bavaud“ zu Ende zu denken, es blieb zu vieles offen, zu vieles war un-denk-bar. Die Arbeit an Bavaud führte zu einem Endpunkt, von wo aus ich mich weder rückwärts noch vorwärts bewegen konnte. Wissen allein erwies sich als untauglich. Nach Gossliwil gehen, hiess, aus der Leere hinauszukommen, wieder Boden unter die Füsse zu bekommen, Substanz anreichern zu können, um Schritt für Schritt weiterzugehen. Im Umfeld der Bauern ist Denken wieder möglich geworden.

Die Reisen in Deutschland auf Bavauds Spuren, das waren Reisen, um ein „Weltphänomen“ zu ergründen. Gossliwil liegt eineinhalb Autostunden von Zürich entfernt, ist Geschichte vor meiner Tür. In Gossliwil leben, hiess, vor der Türe ein Thema zu finden, das viel umspannender, philosophischer sein kann als irgendein anderes; vor der Tür findest du das Thema, nicht in Berlin vor dem Reichstag.

... Im Grunde gehe ich auf ein Thema ein für mich, nicht für ein Publikum. Gossliwil war für mich auch in dieser Hinsicht sehr wichtig. Beim Streikfilm (Ein Streik ist keine Sonntagsschule) arbeitete ich für ein Publikum, ich wollte ein wichtiges Ereignis festhalten, einen Prozess, wollte Fakten vermitteln, aufklären. Mit der Kamera auf der Schulter war ich eine Art „Medium“ im Dienst einer Sache, für andere. Im Umfeld der Bauern musste ich mich, meine Arbeit, mein Leben, neu definieren, Bekanntes und Abgesichertes hinter mir lassen. Es konnte auch nicht darum gehen, „den Betroffenen das Wort, das Bild zu geben“, eine „sensible Kamera“ zu führen mit dem Hintergedanken, dass das Endprodukt lehrreich sein würde für ein Publikum.

Beatrice Leuthold:... denn die Bauern sind trotz aller Bestrebungen und Disziplinierung noch immer nicht voll in die Konsumgesellschaft integriert. Sie leben im Bewusstsein einer relativen Autonomie. Wenig Bargeld zu haben, kann sie beschämen, andererseits sind sie stolz auf ihre tradierte Unabhängigkeit. Dem Konsumverhalten der Städter stehen sie zugleich neidisch und verächtlich gegenüber. Dem medienschaffenden Städter vermitteln sie als erstes, „wir sind nicht konsumierbar’ ‘. Den Medien gegenüber sind sie mehr als misstrauisch. Weder die Bauerndarstellungen in den folkloristischen Sendungen noch die kritischen, in denen sie sich zu Sündenböcken für die Uebel der zivilisierten Nation gemacht fühlen, finden ihren Beifall. Wir begannen durchaus mit einem „malus“. Bendicht Jaggi war überzeugt, dass wir ihn irgendeines Vergehens oder Missverhaltens in seinem Rindermastbetrieb überführen wollten. Es brauchte drei Jahre, bis er uns in seinem Stall drehen liess. Der tägliche Widerspruch war, dass wir mit einem Medium arbeiteten, das alles für alle konsumierbar machen will. Und mit Leuten zusammen waren, die ein feinstes „Gespür“ für jede Art von Intervention und Manipulation entwickelt hatten, die sie zu Objekten machen könnte. Ob im Busch oder in Gossliwil, Exotik entsteht immer da, wo der andere zum Projektionsobjekt degradiert wird. Wir sind immer in Gefahr, einen andern als glücklich zu beschreiben, wenn er in uns beim Betrachten eine Rührung hervorbringt, die uns glücklich macht. Man war bei dieser Arbeit in Gossliwil ganz auf sich zurückgeworfen, und es gab Phasen, in denen man am liebsten „zurückgeflohen“ wäre.

Hans Stürm: ... und das Quantitätsdenken ging verlustig, das war verrückt. Man war hier definitiv „weg vom Fenster“, abgeschrieben. Man war weiter weg als in „New York“. Die Kartengrüsse der Freunde aus allen Ecken der Welt klebten wir in der Küche an die Wand. Und lachten, wenn einer schrieb, er würde demnächst vorbeikommen. Es kam fast niemand. Gossliwil schien unendlich weit weg zu sein. Was das Budget anbelangt, die technischen Mittel, das Team, einer für die Kamera und einer für Ton, unter gelegentlichem Beizug eines Dritten, das alles war „rückschrittlich“. Das Fernsehen schickte einmal einen Verantwortlichen. Er vermisste die „Militanz“, die frühere, vermutete, wir hätten in der Abgeschiedenheit zuviel gelitten. Den Film hielt er wegen der Ueberlänge für nicht sendbar. Aber wir sollten nur weitermachen. In den siebziger Jahren hätte das Probleme gegeben, aber man liess uns in Ruhe. Die Bauern fragten uns, was cheibs wir denn für Besuch gehabt hätten, mit einem so schnittigen Wagen vor der Tür. Wir gingen vergessen. Das war eine sehr wichtige und gute Erfahrung, dieses Vergessengehen, befreiend, stimulierend.

Es konnte durchaus auch beklemmend sein in Gossliwil. Es war ein Risiko, das Gefühl, wenn du dich weiter so radikalisierst in deiner Lebens- und Arbeitsweise, dann ist das vielleicht dein letzter Film. Wenn es so wäre? war die Frage; ja und? die Antwort. Einmal entstand die Idee, Teile der vorangegangenen Filme in den fünften, den persönlichsten Teil einzubeziehen, um meine städtische Geschichte zu erkennen zu geben. Teile aus Zur Wohnungsfrage 72 etwa. Aber es war sogleich klar, dass kein einziges Bild wiederverwendet werden konnte, alle waren zu knapp geschnitten. Die Form der früheren Filme und Gossliwil waren unvereinbar. Gossliwil ist ein Versuch, Denken, Sprache, Bild, Schnitt zum Stimmen zu bringen. Diesen Versuch kann man überall unternehmen. Es ist der Versuch, Erfahrungen und Nachdenken über Erfahrungen zu visualisieren.

In dieser Krisenzeit ist es für mich relevant zu fragen, Was ist ein Bauer? Der Bauer fühlt sich nicht zugehörig zu einem System, dem er aber in Tat und Wahrheit zugehört. Für mich gilt das auch. Mit Hilfe der Gossliwiler habe ich sehr viel über mich und meine Situation erfahren. Gossliwil ist nicht willkürlich gewählt. Vor zwanzig Jahren machte sich einer verdächtig, der beim Aufbrechen, bei der Abrechnung mit allem Ueberholten Dinge ins Feld führte, die verloren gehen würden. In der Kritik, in der Verarbeitung der unmittelbaren Vergangenheit geht es mir darum, die Spuren dessen, was verlustig gegangen ist, aufzuspüren und von da wieder neu loszugehen. Die Frage, Was ist ein Bauer? erlaubte mir, über tabuisierte Begriffe wie Heimat, Besitz, Familie, Konservatismus nachzudenken. Gossliwil ist tatsächlich eine „Gegenwelt“, die uns fehlt, aber die nicht unsere Welt ist. Eine Welt, in der es Dinge gibt, die uns verlustig gegangen sind. Du wirst nicht dümmer, wenn du über die Bauern nachdenkst, hat mir ein Bauer gesagt. In zehn Jahren ist Gossliwil für mich vielleicht ein Mythos geworden, aber selbst dann werde ich mir sagen, zu jenem Zeitpunkt war für mich jene Arbeit richtig.

Beatrice Leuthold: Die Gossliwiler haben nicht nach uns, nach unserem Film gefragt. Es war eine Herausforderung, mit Leuten zu arbeiten, die zwar kooperativ sein konnten, aber auch jederzeit auf irgendeine Weise auf ihre bäuerliche Autonomie pochten. Wenn die Arbeit produktiv war, dann nur, weil wir gerade diese Eigenständigkeit respektierten und das Misstrauen uns, dem Medium, den Geräten gegenüber, als legitim erachteten. Es braucht sehr viel mehr als einen Film, um in Gossliwil etwas zu verändern. Wenn der Film eine Aenderung bewirkt, dann wird sich das in Jahren zeigen. Aber — auch das eine Erfahrung — in Gossliwil erwirbt man ein realeres Verhältnis zu den eigenen Möglichkeiten der Veränderung. Anwandlungen intellektueller Selbstüberschätzung verlieren sich rasch. Man lernt, in Generationen zu denken. Zeit wird ein sehr relativer Faktor. Der Zeitabschnitt, den wir in Gossliwil verbrachten, ist für die Gossliwiler eine lächerlich kurze Zeit. Es mutet absurd an, wenn der gleiche Zeitabschnitt quantitativ ausgewertet wird, als wäre es ein Verdienst und eine Garantie für eine Leistung, „so lange“ auf einem Dorf gelebt zu haben. Die Bauern in Gossliwil beschäftigt heute der Film unverhältnismässig weniger als die Frage, ob der Sommer nass, das Getreide auswachsen wird, ob sie den Brotpreis oder bloss den Futterpreis dafür lösen, ob die Kartoffeln wie im letzten Herbst in der Nässe faulen werden, ob sie das Milchkontingent nicht überschreiten. Magdalena Althaus sagte nach der Fernsehausstrahlung, „ach, der Rummel wird nicht dauern, es kommt immer eine Kuh, die längere Hörner hat.“ Und ihr Sohn Hans sagte, er misstraue dem Fernsehen und den Zeitungen mehr denn je, denn nun wisse er, wie das Zeugs zustande komme.