Wenn Sie einst getrennt von Ihrer Heimat und allem, was Ihnen heb ist, in der Fremde umherschwerfen und Sie haben viel gesehen und viel erfahren, haben Kummer und Sorge, sind wohl gar elend und verlassen, so wird es Ihnen des Nachts unfehlbar träumen, dass Sie sich Ihrer Heimat nähern.

Gottfried Keller, Der grüne Heinrich

Dass Edgar Reitz’ und Peter Steinbachs elfteilige und insgesamt fast sechzehn Stunden lange filmische Dorfchronik ein derart durchschlagender cineastischer und kommerzieller Erfolg werden würde, war nicht vorhersehbar. Mehr noch, er stellte sich ein wider alle Erwartungen. Edgar Reitz’ letzter grosser Spielfilm war Der Schneider von Ulm, der 1978 in ein paar wenigen deutschen Programmkinos lief, von der deutschen Filmkritik teilweise bösartig verrissen wurde und seither einer jener „unsichtbaren Filme“ ist, an denen der Neue Deutsche Film so reich ist. Auch die Tatsache, dass Heimat eine Fernsehserie ist, eine soap Opera, wenn man so will, liess keineswegs die enthusiastischen Filmkritiken erwarten, die sie überall da erhielt, wo man ihr die Chance gab, im Kino gezeigt zu werden.

Warum also dieser Erfolg wider alle Erwartungen? Peter Buchkas euphorische und ein wenig wehmütige Auskunft in der Süddeutschen, dass Heimat die Summe und das Requiem, jedenfalls ein grossartiger Schlusspunkt des Neuen Deutschen Films sei, erklärt allenfalls den cineastischen, nicht aber den ökonomischen Erfolg. Sind dafür vielleicht, wenn man nur genau genug hinschaut, dieselben Gründe verantwortlich, die schon in den fünfziger Jahren den Heimatfilm zum Vademecum der deutschen Filmindustrie machten?

Unzweifelhaft beruhte der gewaltige Erfolg der traditionellen Heimatfilme auf den ideologischen Tröstungen, die er zu erteilen imstande war. Für ihn war die Tendenz kennzeichnend, gesellschaftliche Vorgänge und Strukturen als naturgegebene erscheinen zu lassen, Gesellschaft zu naturalisieren. Das eigenartig Unhistorische, vermeintlich Ewige des Dekors wie der Menschen in diesen Heimatfilmen, die sentimentale und zum Teil geradezu animistische Mensch-Umwelt-Beziehung geben dieser Tendenz Ausdruck. Dass dieser geschichtslose Raum der alten Heimatfilme nur in radikaler Abschottung von der Welt „ausserhalb“, der Fremde, der Grossstadt seinen realistisch-naturalistischen Schein wahren konnte, liegt in der Logik dieser Konstruktion. Der Manichäismus von Heimat und Fremde, von Land und Stadt, von (angeblich) Eigenem und Fremdem ist überhaupt das auffälligste Kennzeichen der regressiven Heimatideologie; er fand im Blut-und-Boden-Kult der Nazis, wo die widersprüchliche Realität nicht nur in zwei antagonistische und unversöhnliche Welten aufgespalten, sondern der als böse gebrandmarkte Teil der physischen Vernichtung überantwortet wurde, seinen perversesten Ausdruck.

Von solcher Heimattümelei ist Heimat meilenweit entfernt. Es gibt in meinen Augen kaum einen neueren deutschen Film, in dem jedes Bild historisch so genau verankert ist, nicht nur, indem Dekors, Kostüme und Requisiten bis ins Detail stimmen, sondern vor allem auch, indem die Handlungen, das Reden und das Denken der Filmfiguren an jedem Punkt historisch verortet und motiviert sind. Der Film scheut sich, Natur zu zeigen, die nicht als gewordene, bearbeitete ausgewiesen wäre, und hütet sich nicht weniger konsequent davor, Motivationen und Modalitäten menschlicher und gesellschaftlicher Beziehungen im Dunkeln zu lassen. Und gegen das manichäistische Grundmuster der alten Heimatkunst, gegen die simple Entgegensetzung von Heimat und Fremde, arbeitet die gesamte erzählte Geschichte, die Dramaturgie wie auch der Schnitt: Man könnte den Film auch lesen als Entwicklungsgeschichte der Kommunikationsmittel (vom Fahrrad bis zum Flugzeug, vom Fotoapparat und Radio bis zum Fernsehen), die die enge Heimat mit der Welt „ausserhalb“ verbinden. Nein, Heimat scheinen alle Ingredienzien zu fehlen, die die Popularität des Genres in Deutschland einst garantierten.

Und trotzdem scheint es da etwas zu geben, das den historischen Erfolg des einen und den aktuellen des andern miteinander verbindet. Historisch gesehen hatte das Genre (ob nun als Heimatdichtung, Heimattheater, Heimatmalerei oder Heimatfilm) immer dann eine Hausse, wenn das gesellschaftliche Leben grosser Teile der Bevölkerung besonderen Belastungen ausgesetzt war; das gilt für den in Deutschland besonders hart und abrupt vollzogenen Strukturwandel seit den neunziger Jahren des vorigen Jahrhundert, in dessen Verlauf das agrarisch geprägte Land zu einer der führenden Industrienationen umgekrempelt wurde; das gilt für die dreissiger Jahre, wo mit Hilfe eines industriellen Modernisierungsschubs und einer rigiden Disziplinierung der Bevölkerung das Land auf Kriegswirtschaft ausgerichtet wurde; und das gilt schliesslich auch für die fünfziger Jahre, wo der Wiederaufbau und das „Wirtschaftswunder“ auch nicht kostenlos zu haben waren. Dass heute wieder eine solche Periode gesellschaftlicher Belastungen die „soziale Psyche“ mitformt, liegt angesichts der „Strukturkrise“ auf der Hand. Es scheint, dass das Faszinosum und der Gefühlswert Heimat in dem Masse wächst, wie das Leben in der Alltagswelt härter und emotional weniger befriedigend wird. Heimat in der spezifisch deutschen kulturhistorischen Ausformung scheint ein probates Mittel, die Härten des Alltags und die Entzauberung der Welt zu kompensieren.

Die Eingangsfrage, warum der Film von Edgar Reitz einen derart durchschlagenden cineastischen und kommerziellen Erfolg hatte, ist damit natürlich noch nicht beantwortet. Dass Heimat von seinem zentralen Motiv her ein Terrain vorfand, das seinen Erfolg möglich machte, sagt noch nichts darüber aus, ob und wie der Film das Terrain wirklich nutzte.

Kino als Heimat

Heimat wird in der sozialpsychologischen Literatur beschrieben als ein begrenztes Territorium, in dem die darin lebenden Menschen ihre Identität finden. Sie biete ihnen in dem Masse Verhaltenssicherheit und Orientierung, wie die Umwelt zur persönlichen Lebenswelt werde, in der alles seinen Ort und seinen Sinn habe. Heimat als realer Lebensraum sei so nicht nur Identifikations-, sondern auch „Satisfaktionsraum“.

Könnte das nicht gleichzeitig eine Beschreibung des Kinos sein? Ist nicht auch das Kino ein Identifikationsort, eine eigene Welt, in der alles seinen festen Ort und seinen Sinn hat und so „Satisfaktion“ bietet? Und bietet es sie nicht umso mehr und umso nachhaltiger, je weniger man sich in der realen Welt noch zu Hause fühlt (genauso wie auch Heimat umso intensiver gefühlt wird, je ferner sie real ist)?

Kino als Heimat — das ist mehr als eine Metapher, die bloss das Heimelige, Vertraute, Warme meint, das der Besucher im Kino empfindet. Das Kino wird zur Heimat, indem das, was im Kino die Kategorie „Raum“ ist, sich in Heimat verwandelt. In Anlehnung an Eric Rohmers (in seinem Buch über Murnaus Faust) Unterscheidung von Bildraum (d.i. das auf das Rechteck der Leinwand projizierte Filmbild), Architekturraum (d.i. jener reale Raum, den das Filmbild mehr oder weniger getreu wiedergibt) und Filmraum (d.i. der virtuelle Raum, den der Zuschauer aus einzelnen Einstellungen zusammensetzt) könnte man sagen, dass diese Verwandlung nur dann funktioniert, wenn auf allen drei Ebenen der Raum zum vertrauten Territorium des Zuschauers wird. Dass genau dies Edgar Reitz in seinem Film auf exemplarische Weise gelingt, möchte ich im folgenden kurz skizzieren.

Die Strategie des „Filmraums“

Das An-die-Heimat-Denken ist nicht ein Denken, das sogleich etwas Ganzes im Sinn hat; das Denken an Heimat ist zunächst einmal ein Erinnern einzelner Bilder (vielleicht auch einzelner Töne und Gerüche), die — ohne stringenten Zusammenhang miteinander zu haben — aufgrund ihres intensiven Gefühlswerts vergegenwärtigt werden und Heimat repräsentieren. Heimat ist ein Kaleidoskop solcher Bilder. Reitz unterstreicht diesen psychischen Mechanismus des Erinnerns, indem er einzelne solcher gefühlsintensiven Bilder farbig in den Fluss der Schwarzweissbilder einfügt — in den ersten Minuten des Films sind dies beispielsweise der Amboss mit dem glühenden Eisen in der Schmiede von Mathias Simon, der honigbestrichene Fliegenfänger in der Küche, verschiedene Hunsrück-Landschaften, die Generalprobe der Enthüllung des Kriegerdenkmals, das Schabbach einen neuen Dorfmittelpunkt geben wird usw. Es sind fast archetypische Bilder, Bilder, die mehr bedeuten als sie darstellen, Bilder, zu denen der Zuschauer ähnliche assoziieren kann, um seine Heimat zu vergegenwärtigen (Bilder auch, wo Reitz’ Film dem traditionellen Heimatfilm zweifellos am nächsten ist).

Viele dieser markierenden Farbbilder werden mehrere Male in die schwarzweissen Szenen und Sequenzen geschnitten. Die Wiederholung nicht nur solcher Bilder, sondern auch von Schauplätzen und ihrer entsprechenden Kadrierung ist eine Inszenierung-, Kamera- und Montagestrategie, die Reitz explizit in Anlehnung an die Formen des realen Heimatgefühls dem gesamten Film zugrundegelegt hat: „Die Alternative wäre, den Hunsrück zu zeigen, immer wieder neue landschaftliche Eindrücke, aber ich glaube, dass das Gefühl von Heimat, das wir ja auch als Lebensgefühl vermitteln wollen, so nicht zustande käme. Heimat ist auch immer ein kindlicher Radius von Erfahrungen, ist identisch mit der ewigen Wiederkehr von Schauplätzen, Orten, die für alles mögliche herhalten müssen. Für die erste Erfahrung von Ferne, für die erste Liebe, einfach als Treffpunkt oder die Stelle, an der man immer wieder vorbeikommt, wenn man sich von Ort A nach dem Ort B begibt. Das werden filmische Realitäten. Das wird eine Welt von Filmbildern, in denen sich die Handlung bewegt.“ (Edgar Reitz, Liebe zum Kino.) Es ist der mit solchen Bildern wie mit Grenzsteinen markierte Raum, der sich dem Zuschauer zur Eroberung anbietet.

Aber dieses Territorium ist nicht abstrakt und ist auch nicht konstruiert wie in vielen alten Heimatfilmen. Unzweifelhaft ist der so dargestellte Raum ein Stück (zum grossen Teil vorgefundene, zum kleineren für den Film gebaute) Kulturlandschaft: ein Stück Hunsrück zwischen Koblenz und Trier. Diese Landschaft ist es auch, die die Sprache, die Gesten und die Handlungsweisen der Menschen in diesem Film (es sind zum grossen Teil Laienschauspieler) bestimmt. Und es ist die Darstellung dieses Zusammenhangs, die die Glaubwürdigkeit des Film wesentlich begründet — aber damit sind wir bereits bei der Diskussion des „Filmraums“, jener Ebene, auf der sich der Regisseur am deutlichsten eingeschrieben hat und wo vielleicht die hervorstechendste Qualität von Heimat liegt.

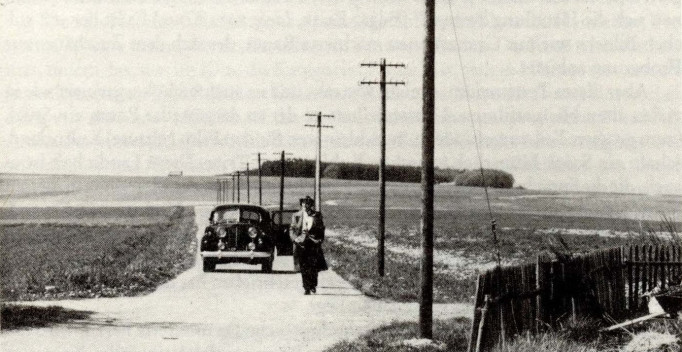

Zieht man zum Vergleich eine durchschnittliche Fernsehserie heran, wird der Unterschied in der filmischen Behandlung des Raums sogleich sinnfällig. Kann sich zum Beispiel der Dallas-Zuschauer auch nach der hundertsten gesehenen Folge unmöglich das räumliche Terrain in der Umgebung der South-Folk-Ranch vorstellen und sich noch viel weniger im Dallas-Dallas orientieren, so vermag sich der Heimat-Zuschauer schon bald ein genaues Bild von der Lage dieses fiktiven Ortes Schabbach im Hunsrück zu machen und sich in ihm zurechtzufinden, als ob er darin aufgewachsen wäre. Und diese Orientierung wird nicht durch aufwendige, aus Hubschraubern oder Kränen geschossene establishing shots ermöglicht, sondern allein durch die Präzision der Kamera-Arbeit und das Kalkül der découpage. Ich möchte das kurz wiederum am Beispiel der Eingangssequenz verdeutlichen: In den ersten dreizehn Einstellungen (die vierzehnte ist die farbige Einstellung des Amboss’ und des glühenden Eisens, von der bereits die Rede war) begleitet die Kamera Paul Simon auf dem Heimweg, nachdem er aus französischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. Durch eine Reihe von Totalen und Parallelfahrten an der Seite von Paul erhält man einen ersten Eindruck von der Hunsrücker Landschaft, von der Strasse, die ins Dorf hinunterführt (und auf der Paul Schabbach schon bald wieder verlassen wird), von der Kirche und den Riegelhäusern an der Dorfstrasse und vom Leben auf ihr wie auch von zwei Filmfiguren (Maria Wiegand und Glasisch-Karl), die in der Schabbacher Dorfchronik eine herausragende Rolle spielen werden. Es ist eine keineswegs spektakuläre Eingangssequenz, die in ihrer Einfachheit und Ruhe Stil und Rhythmus des gesamten Films präludiert, aber sie bietet bei strengster Beachtung der Ökonomie der Mittel für den Zuschauer die bestmögliche erste Orientierung in diesem filmischen Territorium.

Damit dieses Territorium ein Territorium für das Publikum werden kann, muss das Gezeigte kohärent und konkret sein (nur für Generäle ist das Territorium eine abstrakte Grösse). Darüber hinaus muss aber auch das Zeigen selbst ästhetisch so beschaffen sein, dass es als solches nicht wahrgenommen wird. Paranthese: Die Filmtheorie führt diese Fähigkeit des „realistischen“ Films, sich als Film unsichtbar zu machen, auf seine spezifische Technikgestalt und auf seine narrativen Fähigkeiten zurück — auf diesen Begründungszusammenhang kann hier nur verwiesen werden.

Man könnte einwenden, dass in Heimat gerade der ständige Wechsel von Schwarzweiss- und Farbbildern dieser Tendenz des Films, sich unsichtbar zu machen, entgegenarbeitet. Indem aber dieser Wechsel primär Intensitätsunterschiede im Erinnern von Bildern darzustellen sucht, also nur einen bekannten psychischen Vorgang in entsprechende Bilder umsetzt, regiert auch hier das Prinzip grösstmöglicher Wahrscheinlichkeit im Verhältnis Film/Realität, das als Voraussetzung für eine identifikatorische Inbesitznahme des filmischen Territoriums unabdingbar ist.

Ein „Haus des Unbewussten“

Natürlich verwechselt kein Zuschauer dieses filmische Territorium mit (s)einem realen, jeder weiss um die Täuschung und geht trotzdem auf sie ein. Es liegt daher nahe, das Verhältnis des Zuschauers zu diesem Territorium als eigentlich fetischistisches zu begreifen: Der Zuschauer ist mit einem Ersatz zufrieden oder lässt sich auf die Täuschung ein, weil das reale Objekt des Begehrens unerreichbar ist oder weil sein realer Besitz weniger Genuss verspricht als der „illusionäre“. Weil die reale Heimat — nicht nur als Ort, wo man zufälligerweise geboren ist, sondern als „Satisfaktionsraum“ — immer mehr abhanden kommt, wird der Bedarf an solchen illusionären, aber gerade als Surrogate funktionstüchtigen Formen von Heimat immer grösser. Während die Heimat als realer Lebensraum mitunter eine ziemlich leidvolle Angelegenheit ist, wo Geborgenheit ohne Repressivität, Schönheit ohne Tumbheit, Genuss ohne Reue kaum zu haben sind, verspricht uns die Heimat des Films, eben als Fetisch, ungetrübtes Vergnügen.

„Das Bild ist dort, vor mir, für mich: ein vollkommener Köder: ich stürze mich auf das Bild wie das Tier auf den ‚täuschend ähnlichen Stoffetzen’, den man ihm hinhält“, so beschreibt Roland Barthes (Beim Verlassen des Kinos) diese Situation. Und Mikel Dufrenne (Cinéma, théories, lectures), als ob er Barthes antworten würde, gibt zu bedenken: „Man bietet Euch schöne Bilder an, aber um Euch zu ködern: in der gleichen Zeit, da Ihr glaubt, etwas zu geniessen, absorbiert Ihr die zur Reproduktion der Produktionsverhältnisse notwendige Ideologie. Man enthält Euch die historische Realität vor, man verschleiert sie unter einem Wahrscheinlichen der Konvention, das nicht nur erträglich, sondern auch faszinierend ist; so dass Ihr nicht einmal mehr das Bedürfnis habt, zu träumen, noch auch das Recht, denn Eure Träume könnten nonkonformistisch sein: Man gibt Euch vom Traum all das, was keine Unruhe mehr stiften wird: Phantasien nach Mass, eine liebenswerte Phantasmagorie, die Euch mit Eurem Unbewussten aussöhnt, denn es versteht sich, dass man ihm, Eurem Unbewusstem, geben muss, was ihm gebührt, seit Ihr so weise seid, Euch auf es zu berufen und es in Anspruch zu nehmen. Das Kino hält heute ein perfekt ideologisiertes Haus des Unbewussten zu Eurer Verfügung.“ — Wer möchte bestreiten, dass Heimat diesem Haus einen besonders schönen Anbau hinzugefügt hat?