In Anbetracht der Lage war es Widerstand genug wachsam zu bleiben und nie den Gedanken aufzugeben dass eine Zeit kommen würde in der wir unsere Erfahrungen aussprechen können

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung, Oratorium in 11 Gesängen

Claude Lanzmanns neuneinhalbstündige Dokumentation über die Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg ist ein Werk, über das viel geschrieben und fast alles gesagt wurde. Es ist auch ein kommerziell erfolgreicher Film: Ende vergangenen Jahres figurierte er in der „Variety“-Liste der 50 einträglichsten Filme in den USA an 27. Stelle — ein für einen Dokumentarfilm geradezu phänomenales Resultat. Und ein Film der Superlative, die nicht zuletzt vom Autor lanciert wurden. Lanzmann: „Sowohl wegen seiner Länge als auch wegen der Anzahl der Mitwirkenden und der Vielfalt der behandelten Themen handelt es sich hier um einen monumentalen Film, der einzigartig ist in seiner Konzeption und in der Art und Weise, an die Probleme heranzugehen.“ Die Ehrfurcht vor dem Werk ist angesichts der immensen Anstrengung, die dahintersteckt — insgesamt zwölf Jahre Arbeit, viereinhalb Jahre Voruntersuchungen in 14 verschiedenen Ländern, zahlreiche Drehorte, 1500 Stunden Interviews, 350 Stunden Filmmaterial, fünfeinhalb Jahre Montage — gewissermassen einprogrammiert. Des Künstlers Ausdauer wird bei einem solchen Thema ein moralischer Faktor, der die Frage nach der absoluten Notwendigkeit und dem künstlerischen Gelingen des Werks zum vornherein zu verbieten scheint. Lanzmanns Rolle im Film, als Befrager der Zeugen, ist diejenige einer moralischen Autorität. Er betont denn auch selber die Identität zwischen Kunst und Moral.

Was allenfalls als langatmige, streckenweise redundante „oral history“ kritisiert werden könnte, entzieht sich zum vornherein dem Vorwurf des anekdotischen Details durch die Tatsache, dass es sich hier um Analyse, Aufarbeitung und Rekonstruktion eines der Vernichtung dienenden gigantischen Transports eines Volkes handelt, der als unwiderlegbare Tatsache gleichwohl noch immer unbegreiflich und unvorstellbar dasteht. Wer Spuren sichert, wo sie vollends zu verschwinden drohen, und wer überdies Spuren sichert, deren Tilgung Teil des Programms war, handelt automatisch als Historiker und handelt als moralische Instanz. Shoah steht, kurz gesagt, über jeder Kritik. Das macht die Auseinandersetzung mit dem Werk so schwierig.

Shoah ist ein Film; er hat Vorgänger und Vorbilder. Mag er auch dessen Grenzen sprengen; er gehört zu einem Genre, beruft sich auf seine Traditionen und wendet seine Regeln an.

Nun ist Shoah, sowohl was den gewaltigen Input, die Notwendigkeit einer „Spurensicherung“ als auch die dafür gewählte filmische Struktur betrifft, ein ausserordentlicher Film. Doch kamen angesichts des erschütternden Inhalts und Gehalts formale Fragen für die Rezensenten an zweiter Stelle. Man hat etwa die elliptische Form, die langsame Einkreisung des Tatorts — nämlich der Vernichtungslager in Südpolen — gepriesen, hat Lanzmanns mosaikartiges Verfahren als unabdingbar zur Wiederbelebung eines horrenden Geschehnisses erklärt, doch hat seltsamerweise niemand den Einwand erhoben, dass die Lager-Disposition als Ganzes, die exakte geographische Situierung der zahlreichen Vernichtungsorte nie einsichtig wird. Die Vorstellung soll, ganz nach Lanzmanns Intentionen, zwar im Kopf entstehen, doch mag ein Besuch der „Erinnerungsstätte“ Auschwitz noch immer eine konkretere Vorstellung dessen vermitteln, wie ein wahnhaftes Programm innerhalb einer strengen Hierarchie normal und alltäglich funktioniert hat. Lanzmanns Verweigerung einer simplen Chronologie, seine Methode des von Innen-nach- Aussen, sein Baustein-Prinzip mag zwar in dieser Ausführlichkeit nicht so sehr die Länge eines Spektakels sondern die Länge einer Erfahrung haben, doch gerade für diese Erfahrung kann und soll niemand die einzig zweckmässige Methode für sich reklamieren. Lanzmann hat dies jedoch implizit getan und damit das Erstmalige, Neuartige seines Unternehmens postuliert, was von den Renzensenten prompt nachgebetet wurde und vergessen liess, dass sich die Metapher Auschwitz für die Nachgeborenen aus der Summe von Erfahrungen, Eindrücken, Klischees, Trivialmythen und historisch exakten Hinweisen konstituiert. Überspitzt könnte man sagen, dass jede mediale Beschäftigung mit dem Thema — wie immer unzulänglich schief, melodramatisch, anekdotisch sie im einzelnen sein mögen — einen Schritt weiter zum Verstehen, zur Erkenntnis führt. Lanzmann braucht dieses Prädikat der Einzigartigkeit im Grunde gar nicht, Shoah muss nicht „neu“ sein. Ein einziger neuer Aspekt, ein einziger relevanter Satz, ein einziges „richtig“ situiertes Bild genügen, um sich als notwendige Elemente in die lange Reihe der Werke einzureihen, die zum „Ziel“ führen. Kein Werk mit dem Motiv und Thema Ausschwitz muss neu sein, keines das einzig Gültige sein. Denn an die „Wahrheit“ gibt es nur Annäherungen und niemand wird sie jemals ganz besitzen. Auch Lanzmann hat dies nicht gekonnt, wiewohl er — und das ist seine ausserordentliche Leistung — mit dem Grundthema der manischen Spurentilgung eines immerhin offiziell deklarierten Vernichtungsprogramms seitens der Nationalsozialisten, eines gewaltigen Täuschungsmanövers, das die Deportation der Juden zur Massakrierung im Hinterland darstellte, dem „Verstehen“ einen Riesenschritt nähergekommen ist.

Filme über den Holocaust haben in Deutschland, etwas krass ausgedrückt, einen Bonus. Vorbehalte wie etwa Infragestellung von Lanzmanns forscher „Interviewtechnik“ oder ganz einfach die Frage, ob die Rekonstruktion dieses Genozids den Zusammenbruch auch nur eines einzigen traumatisierten Zeugen rechtfertigt, ist dort gar nicht gestellt worden. Es war bezeichnenderweise in den Vereinigten Staaten, wo Zweifel an Lanzmanns Verfahren geäussert wurden; wie in Israel ist dort durch die noch zahlreiche Präsenz von Überlebenden der Konzentrationslager und ihrer Nachkommen deren psychisches und physisches Elend gegenwärtiger. Lanzmann selber hat solches nicht angefochten. Er sah es als seine Mission, jedes Filmsubjekt „zum Moment der Wahrheit“ hinzuführen. Lanzmann ist ein Wahrheitsfanatiker, für den die letzten Zeugen der Vernichtung die moralische Pflicht haben, alles zu erzählen. „Lassen sie uns aufhören“, fleht der pensionierte Friseur Abraham Bomba, der in Treblinka den Todgeweihten vor dem Gang in die Gaskammer die Haare schneiden musste, als er über seine frühere Tätigkeit berichten soll. „Sprechen Sie weiter, Abe, Sie müssen. Es ist notwendig“, antwortet ihm Lanzmann. Und Abe spricht weiter, so monoton, automatisch und fühllos wie zuvor. Es ist eine obszöne Szene, eine der obszönsten des Films. Sie ist, was die Emotionen anbetrifft, im Grunde wertlos. Bomba ist ein angetippter Automat; das einzig Relevante an der Szene ist die „Ungerührtheit“ eines Traumatisierten, welcher tonlos die grausige Anekdote vom Lager-Friseur erzählt, der seiner Frau und seiner Schwester die Haare schneiden muss, bevor sie, wie nur er weiss, kurz danach in den Tod gehen. Vergegenwärtigt man sich den Aufwand, den Lanzmann für diese von ihm selber als „Inszenierung“ apostrophierte Sequenz betrieben hat — für den zuerst in New York getroffenen, inzwischen nach Israel emigrierten Bomba musste in Tel Aviv ein Friseursalon gemietet werden, um ihn, umringt von weiteren Friseuren, erst mal harmlos Haare von Kunden schneiden zu lassen, während Lanzmann allmählich das Thema auf die Gaskammer bringt —, verschwindet zunehmend die Ehrfurcht vor Lanzmanns Ausdauer. Besessenheit wäre hierfür das bessere Wort. Und Besessenheit, wenn sie im Arbeitsprozess Opfer erfordert, verliert ihre positive künstlerische Konnotation. Seltsamerweise ist Lanzmann selber von einigen Kritikern zum Märtyrer erhoben worden; von Kompromisslosigkeit, Askese, äusserste Härte und Strenge war die Rede, vom „Leidensweg des Filmschöpfers“ gar. Dies mutet seltsam an, denn wenn auch Lanzmann als Angehöriger eines der Vernichtung preisgegebenen Volkes ein Betroffener, ein Opfer ist, so ist er doch als Filmer Täter, vor dessen Kamera die Zeugen hypnotisiert und gefangen sitzen und vergebens bitten, dass er aufhören möge. Und Lanzmann antwortet ihnen mit der Pflicht, mit der historischen Notwendigkeit.

Bei einem Film, der die Judenvernichtung dokumentiert, über die künstlerische Umsetzung zu reden, mag frivol erscheinen. Doch ein Film muss immer auch an seinen eigenen Kriterien gemessen werden. Die Ansprüche an die Form hat Lanzmann allerdings in höchstem Masse erfüllt. Ist auch Lanzmanns Ausdruck „Sinfonie“ für seinen leitmotivisch konzipierten Film etwas bombastisch, bleibt doch ein durchkomponiertes Werk, das die Spuren der Vernichtung systematisch, geduldig enthüllt, bis den idyllischen Schauplätzen in Südpolen ihr Geheimnis entrissen ist. Und weil Hauptthema von Shoah die gigantischen Eisenbahn-Deportationen der Juden quer durch Europa zu den Lagern ist, benutzt er lange Zugfahrten, das Rattern der Waggons, das Donnern der Räder als rhythmisches Element, durch dessen regelmässige Wiederkehr die Unabwendbarkeit der Vernichtungsmaschinerie, der die am Ende der Reise Angekommenen mit einer noch immer unvorstellbaren Effizienz zum Opfer fielen, symbolisiert wird. Das Wiederholungsprinzip, das halluzinative Abtasten einer nunmehr friedfertigen Landschaft, die die Überreste von Millionen von Toten unter der Erde birgt, das fast zwanghafte Zufahren auf das Lagertor von Auschwitz und die Rampe von Treblinka, sind Mittel zum Zweck, uns die Realität des Massenmords einzuhämmern, bis wir unsere eigene Gefangenheit vor der Leinwand oder dem Bildschirm als unausweichlichen Horror oder gar, wie jemand schrieb, als „Form der Selbstbestrafung“ empfinden. Jemand anderer, Timothy Garton Ash, schrieb in der New York Times Book Review: „Diese tödliche Wiederholung, diese Erschöpfung, dass man hier sitzenbleiben und sich das ansehen muss, ist ein fundamentaler Bestandteil von Lanzmanns Werk. Er benutzt bewusst die diktatorische Macht des Regisseurs, um uns in einen Viehwagen zu sperren und neuneinhalb Stunden lang hinunter nach Auschwitz zu schicken“ („down the line to Auschwitz“).

Auschwitz: Fluch und Befreiung

Die meisten die auf der Rampe ankamen

fanden allerdings nicht mehr die Zeit

sich ihre Lage zu erklären

Verstört und stumm

gingen sie den letzten Weg

und liessen sich töten

weil sie nichts verstanden

Wir nennen sie Helden

doch ihr Tod war sinnlos

Wir sehen sie vor uns

diese Millionen

im Scheinwerferlicht

unter Schimpf und Hundegekläff

und die Aussenwelt fragt heute

wie es möglich war

dass sie sich so vernichten liessen

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Lanzmann sagte: „Ich glaube, dass Shoah für die Deutschen ein befreiender Film sein wird. Der erste befreiende Film seit 1945.“ Simone de Beauvoir schreibt im Vorwort zum Buch Shoah, einer eigentlichen Dialogliste (Claassen Verlag, 1986): „Doch wenn wir heute Claude Lanzmanns aussergewöhnlichen Film sehen, merken wir, dass wir überhaupt nichts gewusst haben. Trotz all unserer Kenntnisse blieb die grauenhafte Erfahrung uns doch äusserlich. Zum ersten Mal nun leben wir sie in unserem Kopf, unserem Herzen, unserem Fleisch.“ Wieder diese Superlative, die übrigens für Werke zur Judenvernichtung, gleich welcher Qualität, symptomatisch sind. (Die Ehrfurcht gerinnt meist zu emphatischem Lob, als wäre das ihr konstituierendes Element.) „There is no business like Shoah business“, soll jemand in einer New Yorker Institution, in der Überlebende des Holocaust und deren Kinder tätig sind, gekalauert haben. Holocaust-Material ist immens gefragt und dank Massenverbreitung zum Cliché verkommen. Die Stimme derer, die das Grauen dieser Erfahrung, das „Unnennbare“, „Unaussprechbare“ von den Medien und ihrer Vereinnahmung fernhalten wollen, wird in den USA ebenso gehört wie diejenige der Warner vor dem Vergessen. Die Einmaligkeit, die man Shoah attestiert hat, ist natürlich unzutreffend. In Bildern und Worten wird seit Jahrzehnten, immer wieder, versucht, einem Phänomen auf den Grund zu kommen. Die Fragen, und auch Lanzmann stellt sie, sind: Wie konnten die Nationalsozialisten die Todesmaschinerie so unbehelligt von aller Welt ablaufen lassen, auch dann noch, als zuverlässige Nachrichten darüber nach aussen gedrungen waren? Warum gab es unter den Konzentrationslagerhäftlingen praktisch keinen Widerstand, warum gelang nirgendwo der Aufstand einiger Zehntausend gegen einige Hundert? Dem „globalen“ Grauen einer bürokratisch in die Wege geleiteten und mit fliessbandartiger Präzision durchgeführten Vernichtung von Millionen steht das „individuelle“ Grauen der (überlebenden) Opfer gegenüber: Die Überlebenden fühlen sich den Toten gegenüber schuldig. In den Sonderkommandos wurden Opfer vorerst zu Tätern gemacht und trugen ihren Teil zum Funktionieren des Genozids bei. Todgeweihte verinnerlichten ihr Schicksal, zu „Untermenschen“ Gestempelte wurden in einem perfiden System unter unmenschlichen Bedingungen so herabgewürdigt, bis sie zu dem wurden, als das man sie deklariert hatte. Einmal ganz abgesehen von den physischen Qualen ehemaliger KZ-Insassen, scheint ein fast metaphysischer Fluch über ihnen zu liegen: Ihr Schicksal, im Unterschied zu andern Traumata der Geschichte, ist nicht mitteilbar, nicht nachvollziehbar äusser für Leidensgenossen. Sie sind meist zu Kommunikationslosigkeit verdammt, sie müssen verstummen. (Nach der Befreiung der Lager drängten viele wieder dahin zurück.) Wo immer sie auch sind, sie können nicht entfliehen; die Erinnerung lässt sie nicht los. Man wendet sich von ihnen ab, denn was sie erlebt haben, ist für die Zeitgenossen unerträglich, obszön beinahe. Seit Jahrzehnten sind sie Prozessen von Frankfurt bis Jerusalem ausgesetzt, sind nicht nur der Zeugenschaft, sondern auch den noch immer skandalösen Aussagen der Angeklagten und ihrer Verteidiger ausgesetzt. Es gibt kein Ende der Erfahrung, keine Erlösung. Dort, wo die Endlösung — dieser entsetzlich passive, fast paradiesisch anmutende Ausdruck für eine gewaltsame Aktion — physisch nicht (mehr) ans Ziel kam, hat dennoch ihr Fluch weitergewirkt, auf die Kinder und Kindeskinder der Überlebenden.

Der Platz reicht hier nicht aus, um die Bücher und Filme aufzuzählen, die dieses komplexe Martyrium aufzuzeigen, mit Erklärungen und Rationalisierungen, mit allen Mitteln der Darstellung und historisch-wissenschaftlichen Methoden versuchten, dem Schrecken eine Gestalt zu geben, dem Schrecken sozusagen den Schrecken zu nehmen. Der Bewältigung und „Befreiung“ gewidmeten Werke gab es, wenn man sich ihnen aussetzen will, genug. Autoren wie George Steiner und Eli Wiesel, André Schwarz-Bart in Les derniers des justes und François Steiner in seinem Buch über den Aufstand in Treblinka rangen um Worte für das Unnennbare und suchten Erklärungen für das Unerklärbare. Peter Weiss’ nur auf Aussagen während des Auschwitz-Prozesses in Frankfurt von 1963-1965 beruhendes Oratorium Die Ermittlung dokumentierte gültig (und poetisch) die Verstrickung von Opfer und Täter in einer hermetisch abgeschlossenen Horrorwelt, die schließlich Normalität wurde. Auch die Liste der Filme, die auf dokumentarische oder fiktive Art dem Phänomen beizukommen suchten, ist lang. Lanzmann hat, auch was das Nachdenken über Darstellung betrifft, nicht Neuland betreten. Schon Marcel Ophuls hat sich in La mémoire de la justice, einem Werk über Schuld und Kollektivschuld, das immerhin auch viereinhalb Stunden lang ist, darüber Gedanken gemacht: Wie kann man das Entsetzen mitteilen? Wie noch etwas vermitteln vom Genozid, der durch die berühmten Schwarzweissfotos von Knochen- und Leichenbergen fast abstrakt geworden ist? Ophuls hat eine „Lösung“ gefunden in der Schlusszene des Films, als die zuvor befragte KZ-Überlebende in einer historischen Aufnahme als Kind vor den Schranken des Gerichtssaals in Nürnberg gezeigt wird, ihren Blick zum ersten Mal auf die prominenten Henker auf den Anklagebänken richtend. Da war etwas ausgesagt über die Ungleichzeitigkeit der Emotionen, über die Tatsache, dass die Opfer nie erlöst werden können. Denn die, die dort auf der Anklagebank sassen, blickten so teilnahmslos und verständnislos auf das gequälte Kind wie das Kind auf sie, welches nun sein Leiden mit den Verursachern nicht mehr in Zusammenhang bringen konnte. Worte wie Strafe und Rache haben keine Bedeutung mehr, die Verbrechen wurden nicht und können nie gesühnt werden. Keine Erlösung.

Lanzmann, der die Spuren der Vernichtung, die letzten Überreste dessen, das gar dem Erdboden entrissen wurde (die SS-Kommandos liessen in der ersten Phase der planmässigen Vernichtung erschossene und vergaste Leichen zu Tausenden wieder ausgraben, um sie zu verbrennen und ihre Asche in den Fluss zu werfen), noch festhalten will, hat das Problem der Repräsentation, der filmischen Wiedergabe, allerdings sorgsam überdacht. Er wollte etwas, das droht, dem Vergessen anheim zu fallen, noch einmal gegenwärtig machen. Die alten Fotografien beschützen uns ja eigentlich: Sie sind statisch fixiert, haben eine Patina bekommen, gehören in den Bereich der Historie; Archivbilder, an die man sich gewöhnt (hat). Sie hatten allenfalls in gehäufter Form vor 25 Jahren, zu Zeiten von Erwin Leisers Mein Kampf, eine Schockwirkung. So geht Lanzmann, der von einer „halluzinierenden Zeitlosigkeit“ der Tatorte spricht, zurück nach Südpolen, in das frühere Galizien, ins ehemals besetzte Hinterland, wo die Nationalsozialisten in aller Ruhe ihren Prozess in Gang setzen konnten. Dort waren die Vernichtungsorte Chelmno, Sobibor, Bel- zec, Treblinka, Birkenau, Auschwitz. Die Namen gibt es noch heute, die Ortschaften sind real, und wir sehen sie in Farbe. Lanzmann nimmt einen Juden mit, Simon Srebnik, der, zusammen mit einem weiteren, als einziger die Massaker in Chelmno überlebt hat, wo Juden noch in Lastwagen vergast wurden. Mit ihm geht er die Stätten der Vernichtung ab, schreitet mit ihm über Wiesen, unter denen einst die Totenlagen, die der „Arbeitsjude“ Srebnik mit blossen Händen hat ausgraben müssen. Weiler und Bäche, Wälder und Alleen, verwunschene Bahnhöfe, ein verträumtes Flüsschen, die verfallene Gleisanlage von Sobibor, Steine, ein Mahnmal, überwachsene Fundamente, ein Tor, halbverfallene Baracken, grünende Ruinen ... Lanzmann will diese Landschaft als Todeslandschaft lebendig machen. Nicht zufällig fallen in Interviews mit ihm immer wieder die Worte „zum Leben erwecken“, „Reinkarnation“, „Wiederauferstehung“. Srebnik, mit dem Lanzmann lange „arbeiten“ musste, bis er sich endlich verständlich äusserte (die Erinnerung genügte Lanzmann nicht, die Dinge mussten „wiedergelebt“ werden), schreitet ratlos die Tatorte ab. Es ist, wir spüren es, für ihn eine befremdende Erfahrung. Auch eine entsetzlich traurige: Da ist nichts mehr. Er rekonstruiert für Lanzmann, ortet die Verbrennungsöfen, Leichenfelder, Krematorien. „Es ist schwer zu erkennen, aber das war hier“, sagt er. „Das ... das ... das kann man nicht erzählen. Niemand kann das nicht bringen zum Besinnen, was war so was da hier war. Unmöglich. Und keiner kann das verstehen. Und jetzt glaub ich auch, ich kann das auch schon nicht verstehen.“ Die vielgerühmte Anfangspassage, als Lanzmann Srebnik nochmals alles nachleben lässt, ihn gar im Boot auf den Fluss schickt, wo Srebnik früher, ein Gefangener in Ketten, als 13jähriger Junge der SS schöne Lieder vorsingen musste, hat etwas merkwürdig Totes, Gestelltes. Die dramatischen, als kathartisches Erlebnis intendierten Nachinszenierungen sind in Shoah ohnehin fast wirkungslos, lösen im Zuschauer nichts aus, das ihn zu dem führen könnte, was er bei Lektüre und Ansicht von Filmen, ganz auf das schuldbewusste Erlebnis des Mitempfindens ausgerichtet, erringen möchte: Mitleid und Rührung, eine Ahnung von den Schmerzen anderer.

Der Schrecken des Nichts

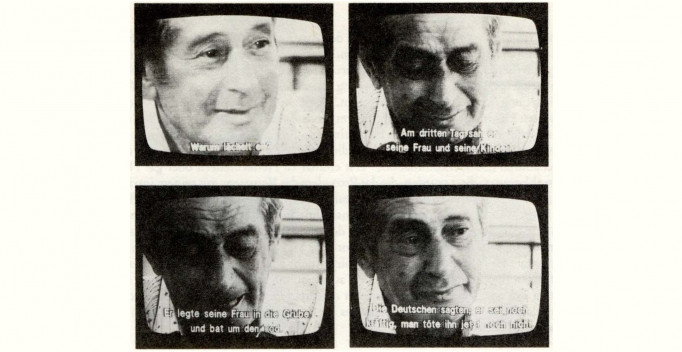

Shoah ist ein Sprechfilm, ein Film mit talking heads, in dem mehr als die Hälfte seiner Dauer die Menschen frontal vor der Kamera erzählen. Manchmal legen sich ihre Stimmen auch über die Bilder, kommentieren sie. Ein Film mit Sprechenden ist immer auch ein Film über Sprache, nur dass ihre Botschaft durch die vielen Übersetzungen und Untertitel, durch die zeitraubende Befragung über drei Stationen (Lanzmann sagt der Dolmetscherin, was sie — in hebräisch, jiddisch oder polnisch — fragen soll, sie fragt, die Protagonisten antworten ihr, und sie übersetzt es zurück auf französisch für Lanzmann) oft verloren geht. Denn es geht ja nicht so sehr um das, was die Menschen sagen, sondern wie sie es sagen, wie sie sich ausdrücken, mit welchen Gesten, mit welchen Pausen. Und in einem neuneinhalb Stunden dauernden Sprechfilm vermittelt sich die Poesie unfehlbar. Srebnik, der als letzter Überlebender der Massenmorde von Chelmno seine eigene Erschiessung überlebt hat, sagt zu Ende des Films: „Ich hab auch gedacht, wenn ich bleib leben, dann wollte ich nur eine Sache: fünf Brot soll man mir geben zu essen, mehr darf ich gar nicht. Das hab ich gedacht, ich hab gar nicht anderes gedacht, und ich hab noch geträumt, wenn ich bleib leben, dann bin ich einer auf der Welt. Mehr keine Menschen ist nicht da, nur ich, einer.“ Und zuletzt sagt er diesen unsterblichen Satz, der alles auf den Punkt bringt, das ganze Trauma einer entsetzlichen und entsetzlich realen, alltäglichen Welt komprimiert, der Satz dessen, der eine Welt überlebt hat, die ihm als normal erschien und die einzige war, die er kannte: „Der einzige auf der Welt bleibe ich, wenn ich geh los von hier.“ Und die Kamera fährt langsam entlang eines Waldwegs; zwischen den Bäumen sehen wir an deren Ende das träumerische Licht der untergehenden Sonne: Die andere Welt, die einer allein durchschreiten wird. Es ist eine schöne Einstellung, und wie immer bedarf Lanzmann keines Kommentars: Der Holocaust, der umfasst auch den nuklearen Holocaust. Der Genozid von gestern ist auch der Genozid von morgen.

Der Schrecken darüber, dass einer/eine — ich — aufwachen könnte, und er wäre der/die einzige auf der Welt. Mit dem Völkermord von gestern auf den atomaren Genozid von morgen zu verweisen, ist angesichts der geplanten Vernichtung eines bestimmten Volkes mit einer langen Geschichte von Unterdrückung bis zu einem gewissen Grad unstatthaft, will man doch den „gezielten“ Tod dem wahllosen, anonymen, unparteiischen gleichsetzen. Doch wenn wir eine Ahnung bekommen sollen von der Gefühlslage eines Srebnik, der nach den Todesschüssen erwacht und fortan in einer anderen Welt, der „normalen“ sich zurechtfinden soll, ist vielleicht die Vorstellung der nuklearen Zerstörung die einzig hilfreiche. Wir als Christen — und nicht nur als Deutsche —, als Erzeuger und Verbreiter des Antisemitismus, tragen diese Mitschuld und von ihr wollen wir befreit werden. Der Vorgang der Bewältigung bestand lange darin, zu sagen, dass Auschwitz etwas Einmaliges war, das Zusammenspiel eines monumentalen Wahns, ein einzigartiges historisches Ereignis, das nur in einer besonderen Konstellation zustande kam. Wenn nicht Hitler, wenn nicht die Deutschen mit ihrem Kadavergehorsam, ihrem Hang zum Fanatismus und ihren Bürokratenseelen, ihrem Gründlichkeitswahn, wenn nicht die Minderwertigkeitskomplexe und Ressentiments der Weimarer Republik nach den Versailler Verträgen, wenn nicht ... Und dann die Mitverantwortung der Alliierten und all der Völker, die Juden an der Grenze zurückschickten und Deportationen im Innern zuliessen. Das sind die andern, das sind immer noch nicht wir, das bin immer noch nicht ich. So mag der Vorgang der Bewältigung für den Einzelnen heute darin liegen, mit dem Verweis auf eine globale Katastrophe, die dereinst ganze Erdteile auslöschen wird, ein Teil der Schuld abzutragen. Sich Filmen wie Shoah auszusetzen, sich „down the line to Auschwitz’1 führen zu lassen, kann auch der Versuch sein, Schuld abzutragen. Schmerz beim Anblick oder Anhören anderer Schmerzen zu empfinden, kann Läuterung bedeuten.

Es gibt keine „wertfreie“ Rezeption solcher Zeugnisse. Lanzmann weiss das. Sein Versuch der Vergegenwärtigung der Ereignisse, der Wiederbelebung anhand von Tatorten und Zeugenaussagen, mag gescheitert sein, weil er die Kraft der Bilder und Worte überschätzte, aber an die Stelle des emotionalen Verstehens tritt in Shoah in gewissen Momenten ein Blitz von intellektueller Einsicht. Lanzmann hat bestimmt die technischen Vorgänge, die konkreten Einzelheiten zur Funktion eines Tötungsprozesses, überschätzt. Die Aussagen des amerikanischen Historikers Raul Hilberg, der die Entwicklung von der Aussonderung der Juden bis zu ihrer Extermination im Verlauf ihrer jahrhundertelangen Verfolgung mit zwingender Logik herleitet, mögen im Film ein Stilbruch sein, führt doch die Aura des Wissenden, des Experten zu einer Distanzierung, die in scharfem Kontrast zu den „Wiederbelebungsversuchen“ des Films steht. Die Faktenvermittlung führt in dieser massiven Häufung zwar zu einem Informationsschock, aber der ist eigentlich nur für diejenigen bestimmt, die sich bis anhin nicht für die technischen Probleme der Massenvernichtung interessiert haben, die nicht wussten, dass viele Opfer in den sogenannten „Sonderkommandos“ erst einmal zu Helfershelfern oder gar Henkern abkommandiert wurden, die das Prozedere des Vergasens mit seinem intrikaten Ablauf nicht kannten und die nicht realisierten, dass während Jahren fast täglich per Bahn Millionen quer durch Europa ins polnische Hinterland transportiert wurden und dass diese Transporte — neben der technischen Bewältigung der Massenvernichtung — die eigentliche organisatorische Meisterleistung der Nationalsozialisten war. Viele Szenen in Shoah sind nicht mehr als das immer wiederkehrende Aufzeigen und Kommentieren dieser Tatsachen, und auch wenn Lanzmann mit seinem Leitmotiv des Eisenbahnfahrens eine befriedigende filmische Ausdrucksform dafür gefunden hat, wirkt manches für den einigermassen Eingeweihten redundant.

Plötzliche Ahnung

Und schon begannen wir

nach neuen Begriffen zu leben

und uns einzufügen in diese Welt

die für diejenigen

die darin existieren wollten

zur normalen Welt wurde.

Zeuge 3 in Peter Weiss* Die Ermittlung

Die Fakten konstituieren denn auch nicht die „Momente der Wahrheit“, sondern die beiläufigen Bemerkungen der Zeugen, die kleinen Anekdoten innerhalb eines langen Erzählflusses, ein paar Sätze, ein Wort oft nur. Ein polnischer Eisenbahner erzählt, wie einmal ein jüdischer Fahrgast auf einer Zwischenstation aus dem vornehmen Pullmannwaggon ausstieg, um sich am Kiosk etwas zu erstehen. Da setzte sich der Zug in Bewegung und der Fahrgast rannte ihm nach. Er wollte den Zug nicht verpassen auf seiner Reise in einem fremden Land. Er rannte seiner eigenen Vernichtung nach! Oder Hilberg, dem gemeinhin die Rolle des überlegenen Dozenten zukommt, erörtert mit dem passionierten Eifer eines Detektivs das Transportsystem und man erfährt, dass die von Eichmanns Amt, von der Gestapo bei der Reichsbahn bestellten Züge Gruppentarife hatten, dass Kinder unter vier Jahren frei und unter zehn Jahren für die Hälfte fuhren. Und dass von den Juden nur die einfache Fahrt verlangt wurde. Es wurden zudem Zuschläge für Schäden erhoben (immerhin starben fünf bis zehn Prozent der Beförderten während des Transports), wobei die Organisatoren Kredit erhielten, bis sie später mit den konfiszierten jüdischen Vermögen ihre Schuld bei der Bahn begleichen konnten. Die Transporte wurden im übrigen durch das offizielle „Mitteleuropäische Reisebüro“ abgewickelt, das ebenso Urlauber wie Todgeweihte beförderte, mit demselben Verfahren und derselben Fakturierung. Die Wahrheit ist auch der Blick Srebniks, als er von Polen umringt vor dem Kirchenportal in Chelmno steht. Er schweigt und lächelt, während die Umstehenden aufgeregt dem Regisseur von den schlimmen Zeiten berichten. Ein älterer Mann drängt sich vor und erzählt Lanzmann, wie ihm ein Rabbiner selber gesagt habe, dass die Juden den unschuldigen Christus getötet hatten und vielleicht nun die Zeit sei, dass das Blut Christi über sie komme. Der Pole dreht sich um, Srebnik lächelt noch immer sein liebes, abwesendes Lächeln, hinter ihm brummelt eine Polin etwas von „Gottes Wille“ und Srebnik dreht sich um und nickt — es sieht nach Zustimmung aus! — ihr zu. Nahaufnahme von Srebniks Gesicht: Die Einsamkeit des Gequälten, der nichts mehr mitteilen kann und will. Vielleicht hat ihm derselbe Gott die Fähigkeit gegeben, dass er die Worte der andern schon nicht mehr hört. Vielleicht, denken wir, ist sein Lächeln doch ein irres Lächeln, wir hoffen es für ihn, über den das „Blut Christi“ in Strömen gekommen ist.

Wir versuchen nachzuvollziehen, uns vorzustellen, zu verstehen. Wir warten auf die berühmten „eye openers“, auf die Blitze von Einsicht, auf die Augenblicke, wo das System und die darum herum geschaffene Welt sich als funktionierendes, in sich logisches, ergo vorstellbares, System zu erkennen gibt. Merkwürdigerweise sind es in Shoah nicht die zumeist eloquenten Opfer, die jüdischen KZ-Insassen, die das „System“ transparent machen (obwohl manchen von ihnen eine analytische Fähigkeit keineswegs abgeht, im Gegenteil, sie besitzen fast zu viel davon), sondern die lange Beschreibung des Warschauer Ghettos durch einen ehemaligen Kurier der polnischen Exilregierung, der von jüdischen Vertretern gebeten wurde, sich das Ghetto mit eigenen Augen anzusehen, um als „Augenzeuge“ den alliierten Nationen überzeugend von der Ausrottung des jüdischen Volkes in Polen mündlichen Bericht geben zu können. Jan Karski erzählt, was er gesehen hat: „Das war nicht mehr Welt. Das war nicht mehr Menschheit. Das war eine Art ... eine Art ... Hölle. (...) Man sieht es: Was für schmutzige Untermenschen! Das sind keine menschlichen Wesen. (...) Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Niemand hatte jemals eine solche Wirklichkeit beschrieben. Ich hatte kein Theaterstück, keinen Film gesehen! Das war nicht mehr Welt.“ Und man erinnert sich an die Worte eines früheren Zeugen, der die Juden von Wilna ausgraben musste (und dabei im letzten Grab seine ganze Familie fand) und erzählte, dass es unter Androhung von Prügel verboten war, das Wort „Toter“ oder „Opfer“ auszusprechen, dass man so tun musste als wären die Leichen Holzklötze, Scheisse, ohne Bedeutung, ein Nichts: „Die Deutschen zwangen uns, von den Leichen zu sagen, dass es „Figuren“ seien, das heisst... Marionetten, Puppen oder Schmattes, das heisst Lappen“.

Was man theoretisch gewusst hat, nun wird es Wirklichkeit: Die Hirnwäsche kann so weit gehen, dass in einer entmenschlichten Welt die Vorstellung von Mensch aufhört. Wie die Nationalsozialisten die Doktrin von den Untermenschen brauchten, um den Völkermord als inexistent zu erklären, ihn zu negieren, so brauchten sie dazu ebenso die Kooperation der „Untermenschen“, um ihr Weltbild perfekt zu machen.

Zusammenbruch der Opfer

Es war normal

dass zu allen Seiten gestorben wurde

und normal war

das unmittelbare Bevorstehen des eigenen Todes

normal war

das Absterben unserer Empfindungen

und die Gleichgültigkeit

beim Anblick der Leichen

Zeugin 5 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Shoah ist ein Sprechfilm, doch nicht was die Opfer erzählen, sondern wie sie es und dass sie überhaupt erzählen, ist das Einmalige an diesem Dokument. Zwei der Zeugen — der Friseur Abraham Bomba und der zweite Überlebende von Chelmno, Mordechai Podchlebnik — sind von Lanzmann auf den Zusammenbruch programmiert, so scheint es wenigstens aus dem Material hervorzugehen, das er von ihnen ausgewählt hat. Bomba ist die kathartische Inszenierung mit der Aufrufung zur Pflicht (Lanzmann: „Sprechen Sie weiter, Abe, Sie müssen. Es ist notwendig“), Podchlebnik ist das Elend desjenigen, der offensichtlich das Trauma von sich weggeschoben hat, doch ewig verwundbar bleibt. In der ersten kurzen Szene, als er vom grossen Sterben in Chelmno erzählt, liegt ein unsagbar liebes, fast entrücktes Lächeln auf seinem Gesicht mit den weichen Zügen. Lanzmann läßt ihm nicht lange Zeit. „Fragen Sie ihn, warum er die ganze Zeit lächelt“, sagt er zu seiner auf jiddisch übersetzenden Dolmetscherin, und Podchlebnik antwortet noch immer lächelnd: „Was soll man denn tun. Wenn man lebt, lächelt man besser... („schmeicheln“ sagt er auf jiddisch). Ende der Szene, man spürt, Lanzmann ist nicht weiter gekommen. Oder spart sich den „Erfolg“ für eine spätere Sequenz auf. (Die Dialogszenen sind durchweg unterschnitten.) Denn auch Podchlebnik wird weinen, und so sehr man Lanzmann die rücksichtslose „Wahrheitsfindung“ verübelt („no scoop is that important“, schrieb ein amerikanischer Kritiker), so ergreifend sind die Tränen dieses Mannes, als er erzählt, erzählen muss, wie er seine tote Frau und Kinder aus dem Gaswagen lud und wie er bat, dass man auch ihn töten möge, nur um von den Deutschen die Antwort zu bekommen, dass er noch Kraft zum Arbeiten habe und man ihn jetzt noch nicht töten werde. Es ist eine Szene zum Wegschauen, denn die Tränen kommen vierzig Jahre danach mit einer Plötzlichkeit, mit einer innersten Aufwühlung, die schockierend verdeutlicht, wie brüchig der Prozess des Verdrängens und Vergessenwollens ist.

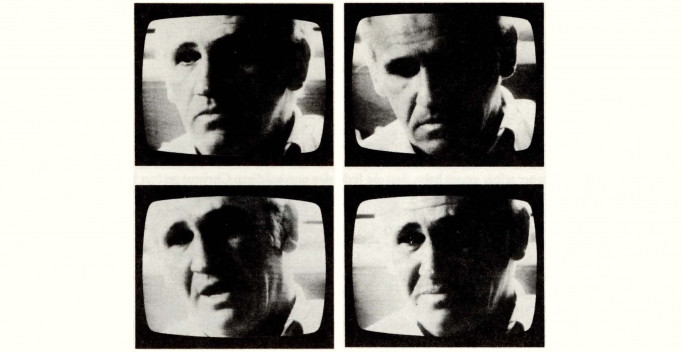

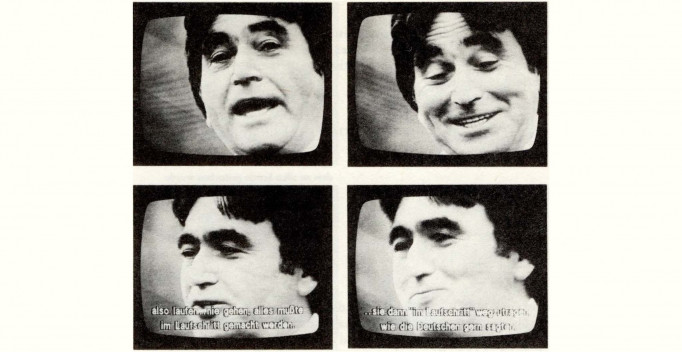

Der vitale Erzählfluss der Zeugen, diese kristallklare Genauigkeit der Schilderungen Jahrzehnte danach, dient in Shoah nicht der Information (wussten wir nicht aus zahllosen Dokumenten genug von den Qualen der jüdischen Sonderkommandos?), sondern frisst sich uns als ein gespenstischer Vorgang ein. Lange hören wir den immer wieder eingeblendeten Schilderungen Filip Müllers, „beschäftigt“ im Krematorium von Auschwitz, zu, und je länger wir seinem spitzbübischen Märchenonkelton zuhören und seiner liebreizenden Mimik folgen, wenn er jedesmal beim Wort „gucken“ grosse Augen macht, desto weniger hören wir auf das Grauenvolle, das er sagt und warten nur auf den Kollaps, der unfehlbar kommen muss. Und er kommt. Das Stichwort ist die „Nationalhymne“, welche die Todgeweihten vor dem Gang in die Gaskammer anstimmen. „Das hat mich sehr berührt”, sagt Müller noch sachlich-kommentierend, und dann zerknittern seine Gesichtszüge, er weint. „Abstellen“, flüstert er. Doch Lanzmann stellt nicht ab. Fast noch gespenstischer als die Heiterkeit Filip Müllers ist diejenige Rudolf Vrbas, auch er Angehöriger eines Sonderkommandos, der mit der beherrschten Erzähldramatik eines einstmaligen Pfadfinderführers und nicht ohne Ironie für die Befehlsmanie der Deutschen, die Geschichte vom Widerstand in Auschwitz beschreibt. Vrba bricht nicht zusammen, und wir hatten während des ganzen Films auch nicht Angst um ihn. Vrba hat sich „gerettet“ in seinen aktiven Widerstandswillen, und es mag Psychologen überlassen sein, über die Wortwahl eines, der in einer ziemlich einmaligen Tat aus dieser Hölle ausgebrochen war, zu staunen: „Nun war mir klar, dass die Widerstandsbewegung sich keinen Aufstand zum Ziel gesetzt hatte, sondern das Überleben. Das Überleben der Mitglieder des Widerstands. Ich fasste einen Entschluss, der von ihnen als anarchistisch und individualistisch beurteilt wurde: zu fliehen, die Gemeinschaft zu verlassen, für die ich in dieser Zeit mitverantwortlich war.“ Muss man noch sagen, dass nach all den Schilderungen äusserster Wehrlosigkeit und permanenter Massakrierung solche Worte wie ein befreiender Hoffnungsschimmer durch Shoah und unser Entsetzen leuchten?

Identifizierte Henker, Verlegenheitsbilder

Wir

die noch mit diesen Bildern leben

wissen

dass Millionen wieder so warten können angesichts ihrer Zerstörung

und dass diese Zerstörung an Effektivität die alten Einrichtungen um das Vielfache übertrifft.

Wir kannten alle die Gesellschaft

aus der das Regime hervorgeganen war das solche Lager erzeugen konnte.

Zeuge 3 in Peter Weiss’ Die Ermittlung

Lanzmann widmet in Shoah den Henkern fast ebensoviel Zeit wie den Opfern. Die heilsame Einsicht, dass diejenigen, die an den Schaltstellen der Vernichtung sassen, dass die sich auf Befehlsgewalt berufenden Helfershelfer noch heute ihre Unschuld beteuern und Ungeheuerliches mit entsetzlichem Gleichmut aussprechen, ist nicht zu unterschätzen. Lanzmann wird wieder und wieder fündig und macht seine „scoops“. Doch die Schadenfreude ist schal, denn es wird nur bewiesen, was schon bewiesen war. Natürlich ist es bestürzend, wenn die Frau eines Nazi-Lehrers in Chelmno auf Lanzmanns Frage, ob sie wisse, wie viele Juden in Chelmno vernichtet wurden, antwortet: „Es war etwas mit vier. Waren es nun vierhunderttausend oder vierzigtausend ...“ Und auf die Information hin, dass es vierhunderttausend waren, mit der Bemerkung abschliesst: „Ja, irgendwas mit vier war es. Traurig. Traurig. Traurig.“ Natürlich ist es bestürzend, wenn ein Assessor des Nazikommissars des Warschauer Ghettos bemerkt, dass der Mensch die schlechten Zeiten Gott sei Dank leichter vergisst, dass der ehemalige Chef der deutschen Reichsbahn, der fast täglich mit Transporten nach Polen zu tun hatte, lange nach dem Namen Auschwitz suchen muss: „Wie heisst das Lager noch in ... das in den Bezirk Oppeln gehörte?“ Doch wer will den Namen des Unterscharführers wissen (nachdem ihm Lanzmann, aus einer Bemerkung zu schliessen, Anonymität versprochen hatte)? Und wer will minutenlang das unscharfe, von einem Balken durchzogene, weil mit versteckter Kamera aufgenommene Bild eben dieses Unterscharführers sehen? In solchen Passagen oder auch in solchen, wo sich Lanzmann auf Tatmotive einschiesst — etwa das insistente Filmen eines modernen Lastwagens samt Emblem in Grossaufnahme der Firma Saurer, die früher für Chelmno die Gaswagen lieferte — bekommt das Meisterwerk Risse, stürzt die strenge Komposition, die „sinfonische“ Struktur, ein. Solange Lanzmann bei seinen Ellipsen um die Lager bleibt, solange er mit Rundschwenks, Rückwärts- und Vorwärtszooms dem Tatort näherkommt und ihn festmacht, sind all seine filmischen Mittel zwingend und legitim, aber sobald er sich von den Tatorten und den sprechenden Köpfen abwendet, bleibt es öfters bei Verlegenheitsfilmen. Das Abfahren von Wänden mit Fotos und Souvenirs in Korfu, überflüssige Ansichten des heutigen Ruhrgebiets und einmal gar schäumender Wellenschlag auf der Ägäis, als Angst und Terror deportierter griechischer Juden während der Bootsüberfahrt vermittelt werden soll, nimmt dem Film die Brisanz. Hier kommt die Ratlosigkeit eines Dokumentarfilmers zum Ausdruck, der noch etwas sagen möchte und die passenden Bilder dazu nicht mehr findet.

Die Hölle auf Erden, die immerdar gegenwärtig bleiben soll, wie stellt man sie dar? Lanzmann hat gänzlich auf Archivbilder verzichtet und ist dafür sehr gelobt worden. Auschwitz, das war eine andere Welt, und die Bilder, die es davon gibt, können nur Ausschnitte sein, dokumentieren Versatzstücke davon. Nie können sie das Gefühl einer hermetisch abgeschlossenen, für sich und mit eigenen Gesetzen existierenden Welt vermitteln. Lanzmann hat diese Welt, die nunmehr von einer anderen fast gänzlich getilgt ist, zum Leben zu erwecken versucht, er hat ihre Gegenwärtigkeit aus der Abwesenheit erschaffen. Zu sagen, dass Auschwitz noch nie so präsent war wie in Shoah, wäre vermessen. Doch ist der Vorgang der Spurensicherung und Erinnerung an die Spurentilgung vielleicht die einzig verbleibende Methode, eine Hölle zu erahnen, die für Millionen bis zu ihrem Tod eine Welt — die einzig noch vorstellbare — war.