Bild — Sprache

Eine Asterix-Geschichte beginnt — ich zitiere aus dem Gedächtnis — mit dem Satz: „Nach der Niederlage bei Alesia legte der grosse Vercingetorix seine Waffen Julius Cäsar zu Füssen.“ Das dazugehörige Bild indes zeigt, wie der Germane dem römischen Feldherrn ein dickes Bündel Speere auf die Zehen des linken Fusses schleudert. Auf dem folgenden Bild sehen wir, wie Julius Cäsar mit schmerzverzerrtem Gesicht, seinen linken Fuss in beiden Händen, auf dem rechten Bein über das Schlachtfeld davonhüpft; dazu der Text: „Nach diesem Sieg eilte Julius Cäsar neuen Heldentaten entgegen.“ (vgl. Grosser Asterix-Band XI: Asterix und der Avernerschild)

Die Methode, auf der die Komik dieser Szene beruht, ist auch im Theater seit langem bekannt und beliebt: Das, was wir mit eigenen Augen sehen, widerspricht nur allzu offensichtlich dem gesprochenen (hier geschriebenen) Text. Das Bild widerlegt die Aussage, in unserem Fall eine „historische Überlieferung“. Das Bild, das wir sehen, ertappt sozusagen einen Text auf frischer Tat und entlarvt ihn als Schwindel.

Das Frappierende an dieser Methode, und darauf kommt es mir hier an: Ihre Umkehrung ist schlichterdings unvorstellbar. Vorstellbar zwar, dass ein Text, ein Kommentar imstande ist, ein Bild zu erhellen (etwa wenn wir die Katze nicht finden im Vexierbild). Vorstellbar ebenso, dass der Kommentar ein Bild relativiert: wenn es beispielsweise nicht die ganze Wirklichkeit ist, die uns ein Filmbericht zeigt. Gibt ein Bild uns einen falschen Eindruck — zum Beispiel die Aufnahmen von der imposanten 1. Mai-Parade in Kiew ein paar Tage nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl —, so kann der Text das Bild kritisieren. Aber damit ist es niemals widerlegt, das Bild als solches, das uns vielleicht eine andere Wirklichkeit zeigt als die, die zu zeigen es vorgibt, immerhin eine Wirklichkeit. Eine „Wirklichkeit“ zeigten in gewissem Sinn selbst jene berühmten „Dörfer“, die der russische Fürst Grigorij Alexanderowitsch Potemkin 1787 in der Krim aufstellen liess, um Katharina der Grossen eine blühende, soeben eroberte Gegend vor Augen zu führen.

Unvorstellbar aber ist, dass Worte ein Bild, wenn beide zueinander in Opposition treten, in derselben Weise zu widerlegen vermögen, wie umgekehrt ein Bild blosse Worte widerlegen kann. Im Zweifelsfall verlassen wir uns auf unsere Augen. Ganze Folianten liessen sich schreiben, und solche sind natürlich auch geschrieben worden, über die Vorherrschaft, die in der abendländischen Kultur unter allen Sinnesorganen das Auge innehat. Unser spontanes Vertrauen in die Wirklichkeit dessen, was wir zu sehen glauben, ist ebenso eindrücklich wie unsere Bereitschaft, in allem, was uns jemand bloss berichtet, eine Lüge zu erkennen — beispielsweise weil es unserem Welt-Bild nicht entspricht —, vielleicht nicht gerade eine Lüge, aber nicht die ganze Wahrheit, die objektive. Denn Sprache ist, wenn sie uns erreicht, immer schon durch einen anderen Kopf gegangen (selbst da, wo wir sie zum ersten Mal hören, nämlich erlernen) und nirgends sonst zu Hause als im menschlichen Kopf. In der Sprache teilen sich uns stets „nur“ Menschen mit. In den Bildern dagegen teilt sich uns ursprünglich die Welt selber mit, zumindest da, wo wir etwas „mit eigenen Augen“ sehen können.

So hat das Bild, wird es gegen blosse Worte ins Feld geführt — sei es vor einem Schwurgericht, einer politischen Öffentlichkeit oder im historischen Prozess — eine mächtige ideologiekritische Potenz.

Der besondere Reiz unserer Asterix-Geschichte indes besteht darin, dass sie sich gerade über dieses Verhältnis von Bild und Sprache lustig macht, und jedem heiteren Lachen bei dieser Szene dürfte nach kurzem Nachdenken ein leises Erschrecken folgen.

Meint der Ausdruck Bild-Sprache nicht, dass auch Bilder zu uns sprechen, und dass das Sehen weit mehr ist als ein simpler physikalischer Vorgang?

Film — Politik

Die mächtige ideologiekritische Potenz der Bilder bildet auch die Grundlage für den Erfolg jenes klugen Dokumentarfilms, zu dessen Entwicklung in den letzten Jahren die Filmschaffenden unseres Landes so manchen Beitrag geleistet haben, der in aller Welt Beachtung fand. Zwar gibt es überall genügend mächtige Leute, die an ideologiekritischen Auseinandersetzungen kein sonderliches Interesse haben, aber im komplexen politischen Geflecht einer modernen Gesellschaft lassen sich nicht nur immer wieder Gegenkräfte mobilisieren, darüber hinaus gehorcht die Gesellschaft als ganzes, solange es ihr gut geht alles in allem und sie von jedem Fortschritt des Wissens zehren kann, durchaus einem Interesse der Selbsterhaltung, wenn sie alles daran setzt, neue Erfahrungen, neue Einsichten, neue Vorstellungen zu gewinnen. Erst wenn sie in Krise gerät — vorab in eine ökonomische Krise — und Ängstlichkeiten aller Art in den Köpfen wimmeln, haben jene ein leichtes Spiel, die das Denken am liebsten auf militärische Kategorien beschränkt wissen möchten.

Wo immer zur Zeit die Rede ist von der gegenwärtigen Krise des Dokumentarfilms in der Schweiz, wird diese früher oder später in direkte Verbindung gebracht mit der Krise der politischen Bewegungen. Durchaus leuchtet ein, was vorgebracht wird: dass es in den 60er Jahren auch in der Schweiz eine beträchtliche Zahl von politisch interessierten Zeitgenossen und in wachsender Zahl auch Zeitgenossinnen gab, die sich selber mehr oder weniger aktiv mit politischen Fragen beschäftigten, und die nicht nur eine beachtliche, an Information und Aufklärung aller Art interessierte Öffentlichkeit bildeten, interessiert an Recherchen politisch brisanter, aber auch kultureller oder historischer Themen, sondern mehr noch: aus diesen Kreisen einer politisch engagierten Bevölkerung gingen die Dokumentarfilmemacher selbst hervor. Sie leisteten mit ihren Mitteln einen Beitrag zu einer umfassenderen Sache. Es blühte eine Praxis der Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, deren Durchsetzung auch die politisch konservativen Kräfte nicht ganz zu verhindern vermochten.

Nun, so wird weiter argumentiert, mit der zunehmenden Auflösung, ja mit der Zurückdrängung und schrittweisen Zerstörung dieser politischen Kultur sei das Interesse an Information zunehmend geschwunden. Alles wichtige, so scheint es, war gesagt worden mit kläglichem Erfolg. Da politisch brisante Ereignisse spärlicher und zugleich die politischen Haltungen brüchiger geworden sind, da es einen gemeinsamen Nenner und weittragende gemeinsame Vorstellungen immer seltener gibt, was soll man da noch dokumentieren? Und nicht nur sei das Territorium für politische Aufklärungsarbeit mit den Mitteln des Dokumentarfilms zusehends enger geworden, so geht die Überlegung weiter, sondern mancher Dokumentarfilmer habe selbst Sinn und Zweck seiner Arbeit aus den Augen verloren, aus den eigenen Augen.

Soweit klingt die Argumentation durchaus einleuchtend. Das Grosse Publikum, ohnehin nie sonderlich bereit dazu, ist es immer weniger, zu erfahren, wie die Welt wirklich aussieht. Es blüht die Lust an der Illusion, und die Zensur greift um sich mit immer längeren Fingern. Das Kleine Publikum scheint resigniert oder weiss schon alles, und die Dokumentarfilmer machen jetzt Spielfilme.

Da wir an diesem Punkt der Überlegungen eigentlich nur die Achseln zucken und zur Tagesordnung übergehen können, erhebt sich die Frage, ob das wirklich schon alles gewesen sein soll.

Was dokumentiert der Dokumentarfilm?

Die politische Erklärung der Krise des Dokumentarfilms geht davon aus, dass die Dokumentarfilmschaffenden bei ihrer Arbeit ihr Augenmerk vor allem darauf richteten, politisch oder kulturell brisantes Zeitgeschehen zu dokumentieren, allenfalls ein historisches Thema, das zum Begreifen der Gegenwart etwas beizutragen hatte. Das war gewiss auch vielfach der Fall; deswegen jetzt die Klage über den Mangel und das schwindende Interesse an solchen Themen, wobei weder das eine noch das andere endgültig erwiesen ist. Vollends aber übersieht, wer so argumentiert, dass sich die Arbeit der Dokumentarfilmer nie im politischen Engagement erschöpft hat. Die filmische Qualität ihrer Arbeiten lässt sich allein mit dem Optimismus am politischen Engagement nicht erklären. Offensichtlich ist es ihnen nie allein um die Inhalte ihrer Filme gegangen, selbst wenn der eine oder andere das sogar geglaubt haben sollte. Stets haben sie hartnäckig darüber hinaus an etwas anderem gearbeitet, was freilich nicht so leicht zu beschreiben ist wie die Lust, für ein engagiertes Publikum zu arbeiten. Und wer vom Dokumentarfilm bloss Inhalte erwartet, als sei er ein Vehikel zum Transport von Ansichten, der versperrt allerdings mit falschen Erwartungen seiner weiteren Entwicklung den Weg.

Auch die politische Konjunktur der 60er und frühen 70er Jahre ist ja nicht nur „von aussen“, von ihren mächtigen konservativen Gegnern und den Optimisten der Technokratie gestoppt worden. In dem Masse, in dem politisch bewusste Leute in diesen Jahren sich auch eingelassen haben auf eine politische Praxis, sind sie gelegentlich eines Besseren, häufig auch nur eines Schlechteren belehrt worden. Manche der Ideen hat sich in banalem Alltag erschöpft, aber da und dort ist auch eine Einsicht daraus geworden, dass die Sachverhalte nicht immer so simpel sind, wie sie nach kurzem aber heftigem Nachdenken erscheinen.

Die Krise der politischen Bewegungen ist nicht nur verursacht durch „objektive Bedingungen“, sondern ist auch eine Krise des politischen Bewusstseins selbst. Einfache Rezepte zur Lösung der immensen Probleme, vor denen unsere Gesellschaft steht, sind nur noch für jene in Sicht, die ihre Augen verschliessen. Und das einigermassen einheitliche Welt-Bild, Voraussetzung jenes politischen Engagements, ist ziemlich rissig geworden.

An diesem Punkt der Einsicht wird die Sicht selber zum Problem. Die Optik muss verfeinert werden. Vielleicht muss sie auch vergröbert werden! Vielleicht ist überhaupt eine vollkommen neue Optik fällig. Und was die Dokumentarfilmer betrifft: damit sehen sie sich auf die zentralen Probleme ihres eigenen Metiers zurückgeworfen.

Jedes Gespräch mit Dokumentarfilmschaffenden ergibt rasch, dass ihre Fragen sich selten darauf konzentrieren, was denn noch zeigen wäre (— es wäre noch allerhand), als vielmehr darauf, wie es zu zeigen wäre. Lässt sich Wirklichkeit überhaupt zeigen mit Mitteln des Films? Wie macht man sichtbar, was wirklich ist, und wie wirklich ist das, was ich zu sehen glaube? Kann der Dokumentarfilm eine „Wirklichkeit“ dokumentieren, und falls er es gar nicht kann: was dokumentiert er dann?

Wer in einem Dokumentarfilm nur auf die Inhalte schaut, setzt nicht nur voraus, dass die Inhalte das Wesentliche sind, sondern dass der Film dieses Wesentliche auch zeigt.

Als die Bilder lügen lernten

Am mächtigsten sind die Bilder, die man sich im eigenen Kopf macht; daher auch das biblische Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott, deinem Herrn. Wer den Teufel an die Wand malt, tut dies auch, um ihn aus sich zu verbannen, und wer das Bildnis verbietet, baut auf die Macht des Wortes.

Im 8. und 9. Jahrhundert tobte zwischen Byzanz und Rom der Streit um die Frage, ob die christliche Kirche Bilder überhaupt zulassen soll; sie wurden 843 als zulässig, damit wohl auch als der Macht dienlich befunden. Und dass die ideologiekritische Potenz der Bilder nur noch übertroffen wird von ihrer ideologiebildenden Potenz, das wussten die Bilderstürmer des 16. Jahrhunderts wohl nicht als erste. Da wir so unbekümmert bereit sind, uns dem anzuvertrauen, was wir ursprünglich mit eigenen Augen sehen, sind auch die Bilder im Kopf schier unerschütterlich. Und dies, obwohl wir natürlich längst wissen, dass die allermeisten Bilder im menschlichen Kopf keineswegs „natürliche“, sondern von Menschen gemachte Bilder sind.

Die Einsicht, dass Sprache lügen kann, ja, dass die Lüge womöglich den innersten Kern der Sprache darstellt, ist uralt. 650 v. Chr. erschütterte der Kreter Epimenides, ein „Seher“ seiner Zeit, das naive Vertrauen in die Sprache für alle Zeiten mit seiner simplen Behauptung: „Alle Kreter sind Lügner.“ In seiner verkürzten Form — „Ich lüge“ — beschreibt der Satz nicht nur vollständig das Wesen der Sprache, er treibt die Sprache zugleich an ihre Grenzen. Und sprachliche Paradoxien, denke ich, sind nicht dazu da, aufgelöst zu werden, sondern stehenzubleiben als selbstkritisches Denkmal. Jedenfalls hat sich das Vertrauen in die Sprache seither von diesem harten Schlag nie ganz erholt, auch wenn damit die Demagogie durch Sprache alles andere als abgeschafft war. Auch die Demagogie, wie alle kulturellen Errungenschaften, macht ihre Fortschritte. Aber ein gewisses spontanes Misstrauen in die Wörter — erst recht, seit wir alle in der Schule auch noch gezwungen werden, sie schreiben zu lernen — ist heutzutage jedem Zehnjährigen eigen. Und dieses Misstrauen in die Wörter — wie Untersuchungen über das Sprachverhalten in sogenannten „primitiven Kulturen“ zeigen können — ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das Misstrauen in die Wörter ist mühsam errungen, erlernt, und besonders die Literatur des 20. Jahrhunderts hütet es wie ihren Augapfel. Die Schriftsteller wissen: Der Kern der Sprache ist die Lüge, gepaart mit ihrer unendlichen Sehnsucht, der Wahrheit. Relativ sinnlos ist es da, der Sprache mit der „Wirklichkeit“ allzusehr zu Leibe zu rücken. Die Wirklichkeit ist das Jenseits der Sprache. Der Unterschied zwischen dem Wort „Wirklichkeit“ und der Wirklichkeit ist ein unendlicher.

Relativ kümmerlich entwickelt ist dagegen unser spontanes Misstrauen in die Bilder. Auch geht es den Bildern, im Gegensatz zur Sprache, nicht — oder längst nicht mehr — um die Wahrheit-, bloss um die Wirklichkeit, sei sie nackt oder verkleidet. Dass Bilder auf ihre Art „lügen“ längst gelernt haben, ist bekannt, aber ihre Lüge ist unauffälliger, weniger leicht einzusehen.

Ein Beispiel, dass mich stets aufs Neue frappiert: Die Maler der Renaissance, die ihre Abbild-Technik immerhin zur getreuen Widerspiegelung der „Wirklichkeit“ entwickelt haben — und gegen die religiöse Ideologie der Gotik —, sie nahmen es mit der „Wirklichkeit“ auch nicht so genau, wenn es beispielsweise darum ging, gegen gutes Entgelt die herrschenden Geschlechter des italienischen Stadtadels zu portraitieren. Weit schwieriger ist es aber, sich vor Augen zu führen, welch ideologisches Moment der unzweifelhaften Errungenschaft jener Zeit anhaftet: der Perspektive. Die klassische Malerei der Neuzeit bildete eine Raum-Optik, die es „in Wirklichkeit“ nirgends gibt: einen idealen, zeitlosen, letztlich paradoxerweise perspektivelosen Raum. Es ist längst bekannt, dass niemand die Dinge so sieht, wie die klassischen Maler unserer Kultur sie abbildeten. Trotzdem bemühen sich die Künstler seit nahezu hundert Jahren mit beachtenswert mässigem Erfolg, uns diese Fiktion einer „idealen“, objektiven Perspektive wieder abzugewöhnen. Verständlicherweise, nachdem jedes Kind heute schon im zartesten Vorschulalter unter unsäglichen Mühen lernen muss, wie man ein Haus „richtig“ zeichnet, sind im reiferen Alter nur die wenigsten bereit, sich diese mühselige Errungenschaft wieder ausreden zu lassen. Und wir, nachdem die Menschen Jahrtausende lang vermutlich nicht bloss keine „richtige“ Perspektive zeichnen, sondern auch mit ihren „eigenen Augen“ nirgendwo in der Wirklichkeit eine solche entdecken konnten, einfach keinerlei Perspektive sahen — wir sind ausserstande in die Ferne zu blicken, ohne intuitiv zu notieren, dass weiter Entferntes „kleiner“ nur erscheint als das Nächstliegende.

Es handelt sich hierbei um eine Art real-historisches Vexierbild, das an die bekannte Szene aus Herbert Achternbuschs Gespenst erinnert: Da Jesus auf dem Wasser gehen kann, kann er dafür nicht baden gehen. Da helfen Picasso und Klee nur wenig: seit Generationen gewöhnt an die „Gesetze“ der Perspektive, sehen wir sie, als wäre sie das Natürlichste von der Welt! Und das ist das Ideologische daran: in der Fülle, die die „Perspektive“ dem menschlichen Auge eröffnet hat, hat sich die Technik selbst unsichtbar gemacht. Sie erscheint nicht mehr als Erfindung, sondern als Mittel zur „objektiven“, letztlich einzigmöglichen Wirklichkeit. Die Entdeckung, vielmehr Erfindung der Perspektive ist das nachhaltigste und schauerlichste Beispiel für die ideologiebildende Kraft der Bilder. Dagegen muss die abgefeimteste Polit-Propaganda und die ausgeklügeltste Werbegrafik als billiger Taschenspielertrick erscheinen.

Was sehen wir wirklich mit unseren „eigenen Augen“?

Am imposantesten haben die Bilder das Lügen gelernt, als sie laufen lernten. Von allem Anfang an war es die überwältigende Möglichkeit, uns verblüffend lebendige „Unwirklichkeit“ vor Augen zu führen, vor unsere eigenen Augen, die dem Kino zu seinem durchschlagenden Erfolg verhalf. Und die Erfinder des Kinos entwickelten einen ebenso kindlichen wie geschäftstüchtigen Eifer im Erzeugen von Illusion. Das Geheimnis der Macht der Bilder in Kino und Fernsehen aber, so scheint mir, liegt gerade darin begründet, dass Wirklichkeit und Unwirklichkeit sich nirgends mehr gegenüberstehen, sondern nahtlos ineinander verwoben sind. Immerhin ist jeder Maler, auch wenn er sich allgemeiner Konventionen bedient, noch angewiesen auf eine eigene Vision, ein Bild in seinem Kopf, das spätestens mit dem Bild auf der Leinwand entsteht, und das wissen und sehen wir. Dem gemalten Bild, selbst dem perfektesten Fotorealismus, ist die Hand des Malers anzusehen. Damit ist auch das Subjekt zu erkennen. Erkennbar teilt sich uns im gemalten Bild ein Mensch mit. In der Fotografie bereits, erst recht im Fi lm, teilt sich uns eine industrielle Apparatur mit, deren hauptsächlichstes Organ nicht zufälligerweise Objektiv heisst. „Der Kameramann“, sagt Walter Benjamin in seinen Studien Die Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, unterscheide sich vom Maler dadurch, dass er jede Distanz überwindet und „wie ein Chirurg tief ins Gewebe der Gegebenheit“ eindringt. Und die Abbild-Technik macht sich unsichtbar gerade durch ihren gigantischen Aufwand.

Für Benjamin ergibt sich daraus folgende lehrreiche Versuchsanordnung: „Es kann, nach einem Klopfen gegen die Tür, vom Darsteller gefordert werden, dass er zusammenschrickt. Vielleicht ist dieses Zusammenfahren nicht wunschgemäß ausgefallen. Da kann der Regisseur zu der Ausflucht greifen, gelegentlich, wenn der Darsteller wieder einmal im Atelier ist, ohne dessen Vorwissen in seinem Rücken einen Schuss abfeuern zu lassen. Das Erschrecken des Darstellers in diesem Augenblick kann aufgenommen und in den Film montiert werden. Nichts zeigt drastischer, dass die Kunst aus dem Reich des,schönen Scheins’ entwichen ist, das solange als das einzige galt, in dem sie gedeihen könne.“

Wirklichkeit, Unwirklichkeit, wer das im Film — und auch im getreusten Dokumentarfilm! — noch unterscheiden könnte.

Dem Ideal des fiction-Films, „Wirklichkeit“ möglichst eindringlich zu imitieren, selbst wenn man zu diesem Zweck einmal ein echtes Schiff von ein paar hundert Indios über einen Berg schleppen lassen muss: diesem Ideal steht das Schicksal des Dokumentarfilms gegenüber, dass auch er stets „Unwirklichkeit“ herstellt. Und selbst unser Wissen um den gigantischen Aufwand an Industrie, der dem simpelsten Film vorangeht — und heute weiss ja auch darüber jedes Zehnjährige einigermassen Bescheid — vermag vorerst nur wenig zu ändern an unserer spontanen Reaktion auf die Macht der Bilder.

Wir sind nicht im Bild

Wenn es stimmt, dass mit der Entwicklung des Fernsehens und der Video-Technik eine 550jährige Epoche zuende geht, in der das gedruckte Wort die Welt eroberte und der Mensch nach und nach zum mündigen Menschen erst wurde, indem er schreiben und lesen lernte — fernsehen dagegen kann jedes Kind —, wenn es stimmt, dass die unermessliche industrielle Produktion von Bildern die gesamten Bildungs- und Wertstrukturen der abendländischen Gesellschaft umzukrempeln im Begriff ist, wenn es stimmt, dass an der Schwelle des 3. Jahrtausends nach Christus die bürgerliche literale Gesellschaft sich wandelt in eine „visuelle Gesellschaft“, dann allerdings stellt die weitverbreitete Kritikunfähigkeit gegenüber den Bildern ein geradezu katastrophales Manko dar. Was die Aufklärung der gigantischen Flut an produzierten Bildern entgegenhalten kann, ist kaum nennenswert.

Mit wessen Augen sehen wir die Welt?

Ob es jemals so etwas wie „natürliche“ Bilder gegeben hat im menschlichen Kopf, Bilder, die man lediglich der Physik des Auges zu verdanken hätte, unverstellt von jeglichem Bilder-Kult einer menschlichen Zivilisation, erscheint zweifelhaft. Unzweifelhaft aber ist, dass alles, was wir heute zu Gesicht bekommen, und sei es das unverwüstetste Panorama und das unschuldigste Kindergesicht, verstellt ist durch eine gigantische Bewusstseinsindustrie, die Bilder produziert, Bilder, die sich der Kritikfähigkeit unseres Alltags-Verstandes weitgehend entziehen. Es handelt sich, alles in allem, um eine mächtige, unvorstellbare Kamera, die uns, ganz in kameralistischer Manier, ihre gesellschaftliche Optik aufzwingt.

Spätestens an diesem Punkt der Entwicklung der Technologie des Zeigens, müssen wir uns nicht nur die Frage stellen: Wie wahr oder wirklich ist das, was wir sehen, sondern dazu die Frage: Was zeigt uns dieses, unser Sehen selbst?

Die Maltechnik der Perspektive, als Grundlage alles Sehens in der Neuzeit, zeigt uns beispielsweise, dass sie das pure Gegenteil dessen tut, was sie zu tun vorgibt. Die Regeln der Perspektive eröffnen uns, mit ihrer Fiktion der Objektivität, alles andere als eine „Perspektive“, die nämlich einen bestimmten Standort, eine bestimmte Zeit und ein menschliches Subjekt voraussetzt, das imstand ist, etwas mit „eigenen Augen“ zu sehen. Die Perspektiv-Technik eliminiert mit ihren strikten Regeln gerade die subjektive Sicht, um an ihrer Stelle jenen „objektiven Blick“ zu entwickeln und ihn dem Betrachter nahezulegen. Das perspektivische Bild eröffnet dem Betrachter einen Raum, in welchem er selbst zu stehen scheint mit Blick auf die dargestellte Szenerie. Dieser Platz des Betrachters bleibt ausserhalb des Bildes. Aber nur scheinbar ist er leer. Wenn die Betrachter des Bildes ankommen, ist ihr Platz „in Wirklichkeit“ schon besetzt. Unser Platz ist besetzt durch die Regeln der objektiven Darstellung. Unser Blick ist vorgezeichnet, aber nicht als ein bestimmter subjektiver, sondern als ein allgemeiner Blick — und wir sind nicht im Bild, auch nicht in dem virtuellen Bild eines Betrachters, den das Bild selbst suggeriert. Wir, die vermeintlichen Subjekte unseres Sehens, sind allemal aus dem Vorgang von Zeigen und Sehen ausgeschlossen. Genauer: Die Perspektive-Technik macht den Betrachter selbst zum eigentlichen Objekt ihrer Darstellung.

So verstellt uns der „objektive Blick“ stets unseren eigenen. Nichts haben wir durch die imposanten Techniken der Abbildungskunst so sehr aus den Augen verloren wie unsere „eigenen Augen“. Und wer sich seinen eigenen Blick suchen will, verbringt, wie etwa Giacometti, bis zur Verzweiflung sein Leben damit, die Konventionen des Sehens zerstören zu lernen.

Mit diesem Blick aber, den die Bilder uns lehren, sehen wir auch die wirkliche Welt ringsum, erst recht, seit mit der Erfindung von Fotografie, Film und Television Imagination und Wirklichkeit ineinander aufgelöst wurden. Gerade im simplen Blick auf die Wirklichkeit, steht uns die Entdeckung der „eigenen Augen“ recht eigentlich noch bevor. Denn diese „eigenen Augen“ sind durchaus keine Selbstverständlichkeit, kein „naturwüchsiges“ Ereignis; sie sind, wenn wir sie entdecken, eine kulturelle Errungenschaft.

Der tote Punkt

Die Literatur weiss längst, dass jede Geschichte, die sie erzählt, in den Köpfen der Leser entsteht, nirgends sonst. Aber mehr noch: sie hat vielfältige luzide Techniken entwickelt, dies selbst den geneigten Lesern mitzuerzählen. Die moderne Literatur erzählt stets auch vom Erzählen selbst, von der Sprache, und die Quintessenz dieser Erzählung lautet allemal: „Ich lüge.“

Das wirkliche Ich beginnt erst jenseits der Sprache, in einem Territorium, zu dem das Wort „Ich“ keinerlei Zugang mehr hat, und der Unterschied zwischen „Ich“ und Ich ist unendlich. Denn was der Satz des Epimenides radikal in Frage

stellt, ist die Wahrheit der Sprache: das „Ich“. Und das ist es, was die Literatur uns unablässig mitzuteilen versucht, indem sie geschwätzig das Geschwätz an seine Grenzen treibt, bis es mit dem Rücken zur Wand vor den Lesern steht und diese, sofern das Experiment gelingt, vor sich selbst.

Das liesse sich mit zahlreichen Beispielen illustrieren: indem die Literatur von der Sprache spricht, indem sie sich selber zu erkennen gibt, spricht sie stumm von einer Wirklichkeit jenseits der Sprache, von einem Ich.

Kann der Film das Sehen zeigen? Und kann er sein Zeigen sichtbar machen?

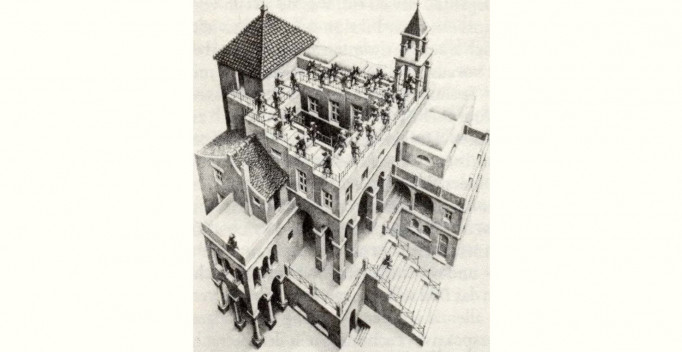

Was etwa die perspektivische Malerei betrifft, so suggeriert sie zumindest ein Subjekt, das zu repräsentieren sie vorgibt. Und in der Mitte unseres Jahrhunderts hat M.C. Escher gezeigt, wie sich, analog zum Satz des Epimenides, ein Bild durch sich selbst widerlegen lässt. In der Darstellung beispielsweise einer Treppe, die Stufe um Stufe im Kreis herum abwärts und dann doch in sich selbst übergeht. Eine „optische Täuschung“, streng nach den Regeln der Perspektive gezeichnet. Da wird sichtbar, wie die Technik das Subjekt des Betrachters eliminiert — und damit wird die Technik selbst wieder sichtbar. Spätestens mit Eschers Zeichnungen haben wir zur Illusion der Perspektive eine analytische Distanz gewonnen.

Wie aber verhält es sich mit dem „chirurgischen Blick“ der Kamera, die sehr viel radikaler beides vortäuscht: Subjektivität und Objektivität?

Welche Tragweite hat die Vermutung, dass der „chirurgische Blick“ der eigentliche Herrschafts-Blick des 20. Jahrhunderts sei, die uns gegenwärtig und allgegenwärtig aufgezwungene „Sicht der Dinge“?

Mir scheint, dass sind die Fragen, vor der die Dokumentarfilmer heute stehen, und das ist das Problem, an dem sie auch bereits gearbeitet haben, als unser Augenmerk sich noch auf die „Inhalte“ ihrer Arbeit richtete. Und erst jetzt, da die „Inhalte“ uns nicht mehr die Sicht verdecken, gibt sich das tiefer liegende Problem zu erkennen.

Nochmals: Was, wenn wir vom „Inhalt“ absehen können, dokumentiert der Dokumentarfilm?

Im Film von Richard Dindo und Niklaus Meienberg Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S., der mich immer wieder beschäftigt, seit ich ihn Vorjahren gesehen habe, wird die Lebensgeschichte eines Mannes recherchiert, der während des 2. Weltkrieges in der Schweiz als Landesverräter hingerichtet wurde aus läppischem Grund. Natürlich ist diese Geschichte aus der Geschichte unseres Landes als Inhalt interessant, eine aufschlussreiche Geschichte. Mich hat aber die Form des Films weit stärker beschäftigt als sein Inhalt.

Recherchiert wird mit der Kamera eine Figur, die wir praktisch nicht zu Gesicht bekommen. Wir sehen die Umrisse einer Lebensgeschichte, betont von aussen, kaum sein Gesicht auf einer Fotografie. Wir sehen die Gesichter, die ihn gesehen haben vor vierzig Jahren, Gesichter, die er damals anders gesehen haben wird. Wir hören, was es über ihn zu sagen gibt und über seinen Fall. Wir sehen die Schweiz heute, auf der Suche nach der Schweiz von damals. Die Figur selbst wird im Laufe des Films mehr und mehr eine Aussparung, ein blinder Fleck auf unserem Auge: am eindrücklichsten in der Rekonstruktion jener Nacht, in der Ernst S. aus dem Militärgefängnis in den Wald geführt und hingerichtet wurde. Sein Platz auf dem heutigen Militärcamion, ein leerer Platz. „Da hat er gestanden“, sagt der Offizier und weist auf den leeren Platz am Waldrand. Wir sehen: Da hat ein Mensch gestanden in der Nacht und ist erschossen worden im Namen des Vaterlands. Wir müssen es uns vorstellen, denn ihn selbst bekommen wir nicht zu Gesicht, er lebt nicht mehr.

Natürlich ist dieses Arrangement der Darstellung schon rein technisch bedingt durch die Umstände. Die Schweiz von damals kann gezeigt werden — und wird es auch — in Wochenschauberichten, also so, wie sie sich selber damals gesehen haben wollte. Aber der eigentliche Gegenstand der Dokumentation ist nicht mehr vorhanden. Und natürlich arbeiten viele historische Dokumentationen notgedrungen mit ähnlichen Mitteln. Mir scheint aber, Dindo und Meienberg arbeiteten nicht notgedrungen, sondern sehr bewusst mit diesen Mitteln. Mit betonter Distanz zu jener Figur, die sie im Auge haben.

Gewiss haben die Filmautoren sich bemüht, die Geschichte so objektiv wie möglich zu recherchieren, ohne Leugnung der unvermeidlichen Subjektivität. Gelegentlich sehen wir auch den Regisseur, der nach Erinnerungen an Ernst S. fragt. Er zeigt uns seine Suche. Er zeigt, wie Ernst S. gesehen werden kann, wie Freunde und Bekannte, wie Beamte und Offiziere ihn sehen. Mehr noch: er zeigt ihr langes Schweigen, wenn ihnen im Augenblick mehr zu Ernst S. nicht einfällt, oder wenn sie in sich versinken. Und selbst da, wo das Gesicht des Ernst S. einmal auf einer Fotografie erscheint, sehen wir mehr und mehr: wie die Fotografie ihn zeigt. Wir kennen längst einen anderen Ernst S. als den, der da zu sehen ist. Und je widersprüchlicher das Bild dieses Mannes erscheint, je mehr wir die klaren Umrisse seiner Gestalt aus den Augen verlieren, desto näher kommen wir ihm. Wir kommen ihm näher gerade, indem der Film ihn nicht zeigt. Das ist es, was dieser Film schafft, und was die meisten Dokumentationen eines historischen Stoffes, obwohl sie mit ähnlichen Mitteln zu arbeiten gezwungen sind, nicht schaffen und was mich verblüfft hat schon beim ersten Mal. Wir kommen der zentralen Figur des Films näher, indem der Film uns zwingt, uns diesen Ernst S. vorzustellen, uns sehr sichtbar dazu zwingt.

Mir scheint, indem Richard Dindo in diesem Film (und auch noch in späteren Arbeiten) eine Figur zeigt mit den Mitteln der Aussparung, indem er seinem Gegenstand nie „zu Leibe rückt“ wie ein Chirurg, sondern bloss seiner verschollenen Umgebung, indem Dindo im Zentrum seiner Darstellung einen leeren Platz lässt, hat er ein Gegenmodell gefunden zur Technik des „objektiven Blicks“. Es eröffnet sich, im Zentrum der Dokumentation, ein Raum für die Imagination. Der Film zwingt uns, inmitten der Darstellung, zur eigenen Vorstellung. Wir sind sichtlich aufgefordert, den ausgesparten Hauptdarsteller des Films mit „eigenen Augen“ zu sehen.

Gerade dadurch, dass das Objekt des Films ausgespart bleibt, gewinnt das Subjekt des Betrachters seinen Platz. Und spiegelbildlich dazu: das Objekt des Films wird zum Subjekt, indem der tote Ernst S. die Freiheit erhält, anders gewesen zu sein, als wir ihn sehen. Eine freilich verspätete Freiheit.

Gewiss bedient sich Richard Dindo der objektiven Apparatur des Films. Aber die Aussparung des Objekts ist der tote Punkt, an dem die Objektivität zumindest nicht weiterkommt. Der blinde Fleck im Auge ist der Punkt der Umkehr, nämlich der Abkehr des Zuschauers vom Objekt und die Rückkehr zu sich selbst: Wie hätte ich diesen Ernst S., wäre er mir nicht im Film vorgestellt worden, sondern in der Wirklichkeit, wohl gesehen?

Wer in diesem Film vor allem einen Inhalt sieht, wer die Form bloss als Mittel zu diesem Inhalt betrachtet, blickt buchstäblich ins Leere.

Ich meine: was Richard Dindo damit recherchiert hat, ist nicht nur die Geschichte eines Subjekts, sondern die Optik dieser Recherche selbst. Wie können wir uns einem Menschen nähern, sei es ein Lebender oder ein Toter? Die eigentliche Recherche des Films gilt unserem Blick selbst. Was ich in diesem Film vor allem gesehen habe, ist das Sehen, unser Sehen. Der Film dokumentiert nicht in Bildern eine Geschichte, sondern er dokumentiert die Bilder, die eine Gesellschaft sich macht von einem ihrer Mitglieder, das sie hingerichtet hat. Damit dokumentiert er das Bild, das die Gesellschaft sich von sich selbst macht. Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. ist eine Hinrichtung der Bilder. Und die eigentliche Recherche des Films gilt der Suche nach den „eigenen Augen“.

Die Wirklichkeit der Bilder

Die Suche nach den eigenen Augen, so scheint mir, ist die dringliche Aufgabe des Dokumentarfilms heute, und gerade die Aufgabe des Dokumentarfilms, der sich auseinandersetzt mit den Bildern der Wirklichkeit. Die Bilder der Wirklichkeit sind der vordergründige Inhalt des Dokumentarfilms. Sein eigentlicher Inhalt ist die Wirklichkeit der Bilder. Er kann diese Wirklichkeit nur zeigen, indem er die Unwirklichkeit aller Bilder zeigt. Und das heisst doch: ihre Unwirtlichkeit.

Die Sprache, schreibt Michel Foucault in einem Aufsatz über Das Denken des Aussen, „...darf nicht mehr auf eine innere Bestätigung, auf eine zentrale und unverrückbare Sicherheit hin orientiert sein, sondern auf eine äussere Grenze hin, an der sie sich immer in Frage stellen muss und wo sie, an ihrer eigenen Grenze angelangt, nicht die ihr widersprechende Positivität trifft, sondern die sich verlierende Leere. In diese Leere muß sie gehen...“ Und ich denke, im Zeitalter der zunehmenden Übermacht der Bilder gilt dasselbe für die Bildsprache.

Darin, so scheint mir, liegt das wirkliche Engagement des Dokumentarfilms. Er hat „wie ein Chirurg“ den Bildern selbst zu Leibe zu rücken, um uns die Augen zu öffnen für unsere eigenen Augen.