Henri Brandt

Im Jahr 1961 überraschte, inmitten einer Zeit, da sich die Stoffe erschöpft zu haben schienen, aus denen sich die Schweizer Filme bilden liessen, Henri Brandt, damals schon vierzig Jahre alt, mit dem langen Dokumentarfilm Quand nous étions petits enfants. Das ist jener Film geworden, so lässt sich in der Rückschau feststellen, und so wurde es auch von den Beobachtern der schweizerischen Filmszene, die auf eine stoffliche, künstlerische und produktionelle Erneuerung drängten, damals bereits empfunden, der an der Schwelle zum Aufbruch steht: zum Aufbruch in ein Abenteuer des Filmemachens, das den Abschied bedeuten sollte von den überlebten Ideen, wie der Schweizer Film aussehen müsste. Thema des Films ist die Arbeit eines Lehrers in einer Gesamtschule. Henri Brandt, der ursprünglich selbst Lehrer war, in La-Chaux-de-Fonds, am Gymnasium seiner Heimatstadt, fand diese Schule in dem Weiler Taillères im Neuenburgischen Hochjura nahe bei La Brévine.

Der Lehrer, der hier unterrichtet, vermittelt seinen Schülern nicht einzig das Lehrgut, das jede Schule weiterzugeben hat, er zieht in ihnen zudem das Bewusstsein ihrer Umwelt heran, führt sie hinaus in das Moor, das sich nahe des Weilers ausdehnt, erklärt ihnen dessen Beschaffenheit, lässt sie die Tiere entdecken, die darin leben, die Pflanzen beobachten, die darin blühen. Aber auch die Arbeit, der die Menschen dieses Landstrichs nachgehen, ihre landschaftsbedingte Herkunft und ihre wirtschaftliche und existentielle Bedeutung lässt er seine Schüler erfahren: Die Arbeit der Bauern auf dem Gehöft, auf den Feldern, und die Freizeit dieser Bauern, wenn sie ihr dörfliches Fest feiern, und das Brauchtum, das sich noch in den eigenen Trachten spiegelt, wird zum Anlass, von den Sitten und Gebräuchen in fernen, den Kindern unbekannten Ländern zu reden. Ganz auf die Beobachtung abgestellt, vermeidet der Film die Gefahr des romantisch Erbaulichen, wenn es darum geht, die Freude des Lernens zu vertiefen, indem Lehrer und Schüler aus der Schulstube hinaus in die Natur treten. Und die nämliche Sorgsamkeit des Beobachtens und Prüfens entfaltet sich auch in der Darstellung der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gemeinschaft der Klasse, in der Gemeinschaft zwischen Klasse und Dorf, zwischen Kindern und Erwachsenen. Im Bogen der Jahreszeiten gliedert Henri Brandt ein Poem der Tage und der Arbeiten, und zum Lebensraum, einem wirklichen, werden die Bilder vom kleinen See, in ihm die Bewegung der Seerosen, die Bilder der Landschaft und ihrer Vegetation, des Lichts über dem Wasser und in den Hügeln, des Schnees und der bitteren Kälte im Winter.

Quand nous étions petits enfants ist — so nicht Erinnerung und Recherche täuschen — der erste Film in unserem Land, der mit ethnographischer Aufmerksamkeit und Forscherlust an das eigene Land, an das eigene Volk, eine Gruppe zumindest dieses Volkes, deren Ort heimatlich fixiert ist, herantritt. Gewiss, es mangeln dem Film jene soziologischen Aspekte, die sich seither im dokumentarischen Filmschaffen der Schweiz vielfältig eingewurzelt haben, weder werden die Lebensbedingungen analysiert noch die Strukturen der Dorfgemeinschaft dokumentiert. Es wäre aber wohl unangemessen, Henri Brandt Idealisierung vorzuhalten. Seine Leidenschaft jedoch lässt sich benennen als ein idealistischer Humanismus, der nicht so sehr politisch argumentiert, als vielmehr vorangeht mit dem Appell an die Vernunft, die aus dem Herzen stammt. Woran liesse sich die Grundstimmung besser ablesen als an den Gesichtern der Kinder, heraushören als aus den Stimmen, anschauen als an ihrem Verweilen in der Landschaft, die das Abenteuer ihrer Entdeckung, ihre Heimat, ist.

Dieser Bindung an die Heimat, zu deren Entdeckung er sich aber — als Cineast — erst aufmachte, nachdem er von seinen Reisen zurückgekehrt war, steht bei Henri Brandt eben diese bis heute nicht gebändigte Lust des Reisens gegenüber. Es war ein Auftrag des Musée d’Ethnographie in Neuenburg, dessen Leiter damals Jean Gabus war, der Henri Brandt als Filmemacher in Bewegung setzte: eine Reise nach Nigeria, zum Volk der Peuls Bororo. Dieser ethnographische Film, der das Interesse an dem bisher unbekannten Filmemacher weckte, auch im Ausland, trug den Titel Les nomades du soleil (1953). Schon dieser erste Film, wie dann auch der zweite, Les hommes des châteaux (1954), aufgenommen bei den Sombas in Dahomey, und schliesslich Les seigneurs de la fôret (1958), im Kongo gedreht, brachte Bilder ein, die jeder Schaustellung abhold sind, dafür aber das Menschliche eines uns fremden Stammes, eines uns nicht bekannten Volkes, abseits jeder Attraktion des Exotischen, aus der Stille einer Beobachtung aufzuspüren versucht, die von Respekt zeugt.

Es ist der humanistische Respekt vor dem Fremden, dem anderen, der weder die Neugier zulässt, welche voyeuristisch diskriminiert, noch sich jener Gefälligkeit schuldig macht, die das fremdartige Dasein zum blossen Schaumaterial verarbeitet. Jeder seiner ethnographischen Filme ist, wie Henri Brandt später einen seiner Filme beschriften sollte, eine Voyage chez les vivants: was ihn fesselt, ist die Wirklichkeit von Menschen, auch und vor allem solcher, die unserem eigenen Lebensempfinden und unserer Lebensart fremd sind. Deshalb hütet er sich davor, diese Menschen, die Schwarzen in Nigeria, in Dahomey und im Kongo, mit den Augen oder gar mit der ethnischen Überheblichkeit des Weissen zu sehen. Die Beobachtung des anderen Menschen, des dem eigenen Kulturverständnis und dem eigenen gesellschaftlichen Bewusstsein fremden Menschen soll, so will es Henri Brandt in seinen Filmen, zur Erkenntnis des Menschen, seiner gelebten Gegenwart in einer uns nicht vertrauten Umwelt und seiner Tätigkeit beitragen. Das ist denn der Grund dafür, dass Henri Brandt mit der Kamera sich immer wieder den Gesichtern nähert. Und dieses Schauen in die Gesichter bestimmt seinen Stil, der in seiner Intensität der brüderlichen Anteilnahme lyrisch ist.

Les seigneurs de la foret, angeregt von der in jener Zeit durch den König Leopold III. von Belgien präsidierten Fondation Internationale Scientifique, ist in des Neuenburgers ethnographischem Filmschaffen zweifellos der Höhepunkt geworden. Es sei denn, man schlage seinen letzten grossen Film, Le dernier printemps, eine gleichermassen poetische wie analytische Dokumentation über die Alten in der Schweiz und ihre Selbstreflexionen, das schweizerische Meisterwerk jedenfalls der filmisch soziologischen Untersuchung, ebenfalls zu den völkerkundlichen Arbeiten: was insofern wohl angebracht ist, als sich hier Menschen, die Alten und die Jungen, als Fremde gegenüberstehen, Kenntnisnahme und Erkennung also so dringlich erscheinen, wie wenn es um die Erforschung von Lebensweisen bei Völkern der Dritten Welt ginge.

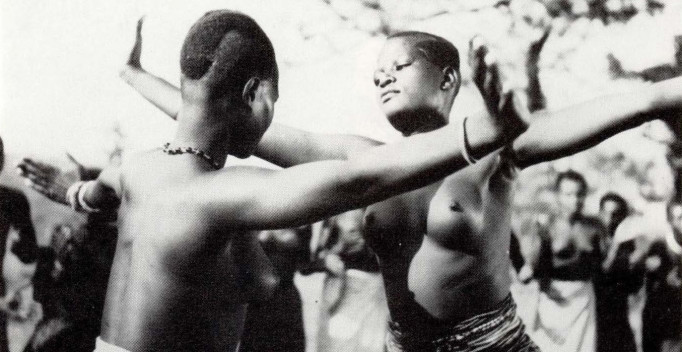

Was Les seigneurs de la foret angeht, trägt der Film, als formale wie als materiale Einheit, schwer an dem Umstand, dass Henri Brandt als Mitarbeiter den deutschen Tierfilmer Heinz Sielmann zur Seite hatte. Dieser befasste sich mit den Aufnahmen von den Tieren, während Henri Brandt seinerseits die Menschen des Urwaldes beobachtete. Das Bildmaterial, das die beiden mit nach Hause brachten, war so vielfältig, dass es sich geboten hätte, aus ihm zwei verschiedene Filme zu montieren. Zweifellos hat der Film, der zwischen Tieren und Menschen nicht das erforderliche Gleichgewicht hält, insofern Schaden genommen, als manche der Zugänge zu den Menschen und Stämmen zu lapidar geraten sind. Das ist umso bedauerlicher, als jene Sequenzen die dichtesten sind, die den Menschen gewidmet sind: die Tänze der jungen Mädchen und der Leopardenmänner, die Pirsch der Jäger und die Kulte der Zauberer und Heiler, die Einsamkeit des Hirten, die Versunkenheit des Regenmachers, die Gesichter wiederum, das der Mutter, die ihr Kind wäscht, das des Greises, der mit den Vulkanen vertraut ist, das des Mannes, der einen Hund, den er geplagt hat, um Verzeihung bittet, das Gesicht auch und dazu die Gebärden des Geschichtenerzählers im Dorf. Die Gebärden, kurz, eines Daseins, das eins ist mit Erde und Himmel, mit dem Wald und den Geistern, die darin hausen, und dessen animistische Harmonie mit der gesamten Natur, in der das Heilige sich inkarniert, so hart sich konfrontiert mit unserer Disharmonie von Leben und Geist.

Henri Brandt vorzuwerfen, er habe mit Madagascar au bout du monde (I960), seinem letzten der in der Dritten Welt gedrehten Filme, die die Darstellung einer Geographie des Menschlichen fernab unserer eigenen Wertvorstellungen unternehmen, einer Sublimierung kolonialistischen Handelns und Herrschens stattgegeben, ist ungerecht. Der Film entstand im Auftrag der Société des Missions de Paris und dokumentierte die Lebensweise christianisierter Schwarzer: es ist, umso mehr, als die Position, die Henri Brandt in diesem Film zu vertreten hatte, mit seiner persönlichen Haltung, einem aus dem Christentum entwickelten Humanismus, übereinstimmte, keineswegs etwas so Oberflächliches wie die Sublimation des einstigen Paternalismus, den die Franzosen in ihrer einstigen Kolonie ausübten. Ein Land wird beschrieben, wie es in unserer Zeit und durch eben den Kolonialismus geworden ist: seine Landschaft, seine Vegetation, der Ackerbau, die Viehwirtschaft, die Fischerei, das Leben in den Städten aber auch, wo in den Fabriken, in den Häfen das karge Lohngeld verdient wird. Und beschrieben wird dieses Land, werden seine Landschaften und seine Gegensätze, wie immer bei Henri Brandt, durch die Menschen, ihre Körper, ihre Erscheinung, ihre Gebärden, ihre Gesichter — Menschen, die, was Art und Rasse betrifft, verschiedenen Stämmen angehören, die unterschiedliche Sitten leben, ihren Alltag, sozial ebenso wie im Arbeitsauftrag voneinander getrennt, gegensätzlich verbringen; die Bauern auf den Hochebenen, die Fischer auf dem Meer, die Arbeiter in den Fabriken.

Die Absicht, ein ganzes Land, zumal eines von der Grösse Madagascars, zu porträtieren, führte freilich zu einem Nebeneinander von Geschichte und Gegenwart, von Geographie und Volkskunde, von Religion und Brauchtum, ohne dass für all das gestalterisch eine Einheit gefunden worden wäre; unter Ausklammerung denn auch der Geschichte des Kolonialismus und seiner Repression, die die Unabhängigkeit dann doch nicht zu verhindern imstande war. Aber dennoch, es ist ein Film, der ans Herz rührt, das Bild eines Landes, eines Volkes, das vom Schwung noch getragen ist, seine Zukunft aus eigener Kraft zu bauen, ans Herz des Zuschauers bringt. Ein Film, dessen Schönheit, dessen Lyrik des Schauens, wo Menschen tätig sind, ob als Fischer, ob als Hirten, als Ernteleser im Reisfeld oder als Feiernde, als Trauernde, als Leidende, die volle handwerkliche Meisterschaft seines Autors bekundet.

Renaud-Paul Lambert

Henri Brandt hat, bis heute, ausschliesslich Auftragsfilme gedreht: ein jeder von ihnen ein Zeugnis dafür, dass es eine Kultur des Auftragsfilms tatsächlich gibt. Dass seine ethnoghraphischen Filme in der Dritten Welt, genauer in den jungen Ländern Afrikas, entstehen konnten, hängt — prüft man die Namen seiner Auftraggeber — zweifellos zusammen mit der Selbstverständlichkeit, mit der die französische Schweiz ihren kulturellen Zusammenhalt mit Frankreich pflegt. Frankreich und, im Falle von Les seigneurs de la fôret, Belgien waren Kolonialmächte, mit ihren KoIonien mannigfaltig noch immer verbunden, und Auftraggebern aus einem dieser Länder war es möglich, was einem Schweizer, wäre er auf sich selber angewiesen gewesen, so leicht nicht zugestanden worden wäre. Von einer Ausnahme abgesehen, von René Gardi nämlich, dem Berner, von dem die Rede noch sein wird. Immerhin ist es bezeichnend, dass es in erster Linie französischsprachige Schweizer sind, neben Henri Brandt der Genfer Renaud-Paul Lambert, denen es gelang, in die Domäne des ethnographischen Films einzudringen, der in Frankreich seit den fünfziger Jahren in Übung gekommen war und seinen Höhepunkt ohne jeden Zweifel im Werk von Jean Rouch, der denn auch ein Förderer von Henri Brandt war, erstieg. Dennoch, während der Neuenburger, zwar reisebewusst, mit den Aufträgen auskam, inspirierte sich der andere, Renaud-Paul Lambert, aus einer eigenen Quelle, die gewiss auch Abenteuerlust war, vor allem aber sprudelte im Erlebnis der Freundschaft, die er zu empfinden imstande war, der Freundschaft mit Menschen, die, obwohl sie anders sind, ihm nie fremd werden konnten.

Paul Lambert, in Genf geboren, ein Reisender aus Leidenschaft, Afrika durchstreifend, in Asien sich umsehend, Gast bei den Lappen, heimisch auf Spitzbergen, Schriftsteller, der sich als Autor von Hörfolgen am Radio einen Namen macht, Assistent von Jacques Dupont und Joseph Kessel bei deren Film La passe du diable, 1959 in Afghanistan gedreht: er ist unter den Filmemachern, die sich mit der Volkskunde in fernen Ländern, unter unbekannten Stämmen, befassen, der Rousseauist von Geblüt. Wer ihn kennt, weiss das, und hat am Zorn, den Paul Lambert gegen jede Missachtung der unmittelbaren Teilnahme ausgiesst, begreifen gelernt, dass er einer ist, der leidet, wenn Unrecht geschieht, und jedes Unrecht als eine Verletzung seiner selbst erfährt, aus diesem Grunde also zornig wird und jede Herausforderung seiner Mitmenschlichkeit annimmt.

Er hat, spät schon, als der ethnographische Film, nicht zuletzt seinem Beispiel folgend, in der Schweiz eine doch verhältnismässig breite Anhängerschaft unter den Cineasten gefunden hatte, ein Thema wieder aufgegriffen, das schon Henri Brandt behandelt hatte, ist der Spur der Peuls Bororo und der Tuaregs gefolgt, die seinerseits auch René Gardi in Die letzten Karawanen (1967) aufgenommen hatte: Les hommes du dernier soleil (1972) ist trotz der Magie seines Stoffes, der Wanderung der Hirten nordwärts zu den Salzwiesen, wo sie ihre Herden weiden lassen können, und trotz der Schönheit der Haltung, die ohne Widerspruch eine Lektion der Weisheit entgegennimmt, ein missratener Film. Wie dann später noch in einer Arbeit über die Pygmäen hat Paul Lambert hier sein Bestreben nach Verständnis mit einer Naivität überschattet, die ihn, insbesondere im Kommentar, kennzeichnet als den Mann, der, gegen den Strom schwimmend, philosophisch ins Schwadronieren geraten kann.

Das war beinahe auch die Gefahr schon jenes Films, der ihn berühmt und sogar zu einer Kultfigur gemacht hat, für jene wenigstens, die in den mittleren sechziger Jahren den Ausstieg aus der normierenden Zivilisation der Industriegesellschaft zu üben begannen: Fraternelle Amazonie (1964). Der Film, im Jahre 1965 am Festival von Locarno als Beitrag der Schweiz vorgestellt, in seiner Qualität aber weder von der Jury noch vom Gros der Berichterstatter begriffen, entzieht sich zweifellos den Masstäben der üblichen Kritik, obwohl die Montage des umfangreichen Bildmaterials von Henri Colpi, dem (1921) in Brig geborenen Freund Paul Lamberts, besorgt worden ist. Warum werden kritische Anmerkungen, etwa die, dass der Kommentar stückweise ungeschickt ist, oder die, dass bei aller subtilen Schnittechnik der Rhythmus einsackt, vor diesem Film dennoch als Kleinmütigkeiten empfunden? Paul Lambert ist mehr als ein guter Beobachter, dem man Ernsthaftigkeit und Engagiertheit zuspricht, mehr als ein Forscher, der an einem unbekannten Ort, im Urwald Brasiliens, fündig wird, dort Menschen entdeckt, Indianer, die bisher noch im Versteck ihrer Abgeschiedenheit überlebt haben. Paul Lambert ist, ganz unmittelbar wird das aus diesem Film spürbar, der Liebende, der Bruder, der Brüdern begegnet, sich unter diese anderen, die ihm argfrei entgegenkommen, einordnet. Seine filmtechnische Ausrüstung war bescheiden, und dieser Mangel an Ausrüstung erklärt denn auch die technischen Schwächen des Films; sie erlaubte es Paul Lambert aber umgekehrt, den Menschen, mit denen er lebte, ganz nahe zu sein: ihre Natürlichkeit wird nicht zugedeckt etwa durch einen Bildaufwand, wie andere ihn in ihren angeblich ethnographischen Filmen betrieben, sondern bleibt erhalten in den schlichten Bildern, die sich wie die Notizen in einem Tagebuch aneinanderreihen.

Es ist eine flammende Wahrhaftigkeit, die in diesem Film zum Ausdruck kommt, die Wahrhaftigkeit eines Menschen, der offen ist, empfänglich für den Bruder Mensch, und das ganz ohne Pathos, in der fundamentalen Schlichtheit seiner Hingabe. Paul Lambert ist, wenn er den Alltag der Indianer mit der Kamera und dem Tongerät begleitet, wenn er ihren Tänzen zuschaut, ihren rituellen Gesängen lauscht, an ihren Zeremonien und Weihehandlungen teilnimmt, ohne jenen Abstand, den Beobachter sonst einnehmen, frei von jeglicher voyeuristischen Komplizenschaft. Es gelingt ihm, wie der Romancier Joseph Kessel damals in seinem Begleittext zum Film schrieb, „à s’en faire des amis que plus rien ne nous sépare d’eux. Et ses images m’ont donné un sentiment d’une qualité rare et précieuse: j’avais sous les yeux, en 1965, nos ancêtres de l’âge du bronze, réels, vivants, familiers. J’avais tout â coup 20 000 ans de moins. « Paul Lambert, der Rousseauist von Geblüt ? Ganz gewiss, wenn man sein Bekenntnis nicht als Ideologie missversteht. Den „guten Wilden“, als deren Bruder er sich selber erfasst, begegnet er also nicht mit jener Gleichgültigkeit, die aus ihnen blosse Gegenstände der Sentimentalität machen würde.

Das Unrecht, das Paul Lambert widerfuhr, als die Experten der Filmförderung für die Fertigstellung des Films keine Mittel frei gaben, ist später dadurch etwas ausgeglichen worden, dass ihm die Jury für Filmprämien die Auszeichnung nicht vorenthielt, und das trotz Widerstand von Seiten derer, die Paul Lamberts Appell an die Wahrheit als die Tirade eines polemisierenden Ideologen interpretierten. Was Paul Lambert in jener Zeit ans Licht brachte, die Bedrohung der Indianer, die Gefahr der Ausrottung, ist seither in einem Ausmass publik geworden, dass der Vorwurf, er habe die Situation entstellt, von selbst dahinfällt. Die Ehrfurcht vor dem Leben, jedem Leben, dem Leben jedes Einzelnen, in welchem Zustand kultureller und sozialer Entwicklung er sich auch befinde, ist der Inhalt einer Trauerklage, die sich durch keinerlei ideologische Argumentation zu rechtfertigen braucht. Das denn auch ist, was Paul Lamberts Fraternelle Amazonie grundlegend unterscheidet von fast allen Filmen über die Indianer, die seither, auch aus den Werkstätten schweizerischer Filmemacher, entstanden sind.

August Kern

Die ethnographischen Drittwelt-Filme eines Henri Brandt und eines Paul Lambert bezeichnen eine Zeitgrenze, hinter welcher, in den Jahren also seither, das filmische Interesse an der Dritten Welt überall und in vielfältigster Ausbildung der Themen sich ausgebreitet hat. Was die Schweiz betrifft, gab es vor dieser Zeitgrenze, also im Filmschaffen der frühen Jahre und der Jahrzehnte bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus, einen ethnographischen Film, der diesen Namen verdient, im Grunde nicht. Nicht, dass es stofflich an dem Interesse gemangelt hätte, doch war die vorherrschende Auffassung dessen, was der Film für die Vermittlung von Kenntnissen über fremde Völker zu leisten imstande sei, durch und durch geprägt von der Haltung einer Kultur, die sich zu den anderen Kulturen und zu den Fremdartigen bloss herabliess. Zumindest im deutschen Kulturraum sprach man in jener Zeit noch nicht vom Dokumentarfilm; Kulturfilm schien allen, Filmemachern wie Publikum, der für die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen, von fremden Kulturen insgesamt, der angemessene Begriff zu sein.

Von dieser Ästhetik des Vermittelns, die ihre Gegenstände immer nur von aussen sieht, war auch August Kerns, des im Jahre 1902 im bernischen Laufen geborenen, vor kurzem achtzig Jahre alt gewordenen Pioniers schweizerischen Filmschaffens, geleitet, als er, ein Jüngling noch, in seiner Funktion als Mitglied des schweizerischen Kinderhilfskomitees in der Sowjetunion (1921/1922) jenen Film drehte, Die Geheimnisse der Kalmückensteppe (1923), der in seiner Art natürlich als das Pionierwerk des ethnographischen Films in unserem Land gelten kann. Ein Stummfilm also, den Textinserte erläuterten, Bilder, schwarzweiss, die versuchen, den Alltag des Reitervolkes der Kalmücken festzuhalten, im ganzen ein Dokument, das jene Auszeichnung zu Recht wohl verdient hat, die ihm 1924 in Berlin als einem Kulturfilm von informativem Wert zugesprochen worden ist. Sein Gehalt müsste, könnte man den Film heute wiedersehen, überprüft werden auch im Hinblick auf die in der Zeit Stalins betriebene Deportation der Kalmücken: es ist möglich, dass der Film eine unerwartete ethnographische Dimension jetzt hinzugewänne.

Charles-Georges Duvanel

Zwar erstaunlich, bei näherem Hinsehen jedoch folgerichtig ist es, dass der Alpinismus, zutreffender das Bergsteigen zu den Gipfeln des Himalaya, es war, der — in der Absicht, für die Forschung auch umfängliches Bildmaterial bereitzustellen — dem Interesse an der Ethnographie im Film zum Durchbruch verhalf. In der Schweiz ist dieser Durchbruch genau zu datieren: im Jahr 1930 unternahm Günter Oskar Dyhrenfurth eine Expedition zum dritthöchsten Berg der Erde, zum Kangchendzönga, der ziemlich genau 8600 Meter hoch ist, der östlichste der vierzehn Achttausender. Es war eine internationale Expedition, an der neben G.O. Dyhrenfurth und seiner Frau noch zwei weitere Schweizer beteiligt waren, der Alpinist Marcel Kurz und der Kameramann Charles-Georges Duvanel; die übrigen Mitglieder der Expedition waren Engländer, Deutsche und Österreicher. An der Expedition, die schliesslich scheiterte, nahmen 350 Träger teil — eine grosse Zahl, die sich, nach den Worten G.O. Dyhrenfurths, einerseits aus dem weiten Anmarsch durch Indien nach Nepal erklärt, aber auch daraus, dass die Expedition nicht nur bergsteigerische Ziele hatte, sondern geographische, topographische, klimatologische und medizinische sowie natürlich geologische und ethnographische Absichten in gleichem Ausmass verfolgte. „So wurde u.a.“, bemerkt der Leiter der Expedition lapidar, „auch ein Dokumentarfilm gedreht.“

Himatschal, Thron der Götter (1931) lautet der Titel dieses urheberrechtlich zwar deutschen, jedoch von einem Schweizer gedrehten Films, sieht man von kleinen Ergänzungen durch andere Mitglieder der Expedition ab. Der Film lief viele Jahre lang in vielen Ländern und machte als ein erstes derartiges Dokument von einer Himalaja-Expedition nicht alleine die Strapazen dieses Bergsteigens, seine Gefahren und seine Organisation anschaulich, sondern weckte durch das mittels der Kamera vermittelte Interesse auch im Publikum das Interesse an Landschaften und Natur, an Menschen und Kulturen. Charles-Georges Duvanel, der damals 24 Jahre alt war — er wurde am 10. Mai 1906 geboren — und sich bereits einen Namen als sorgsam beobachtender Chronist mit der Kamera für das vom Office cinématographique in Lausanne herausgebrachte (erste) Ciné Journal suisse gemacht hatte, erwies sich als ein Dokumentarist von Rang: sein Himatschal, Thron der Götter gibt nicht einzig die Ereignisse des bergsteigerischen Unternehmens wieder, er hält vor allem auch Bilder der Natur fest, zeigt die Leistungen und Leiden der Männer, vorab der Träger und der Sherpas, ihre Treue und ihren Fatalismus. Und auch jener Abbruch einer Eislawine, unter welcher Tsetan, der jüngste der Sherpas, den Tod fand, ist ins Bild gebracht.

Charles-Georges Duvanels Expeditionsfilm ist für die Gattung zum Muster geraten. Lange Jahrzehnte hin, und vor allem für jene euphemistische Zeit, als der Wettlauf zu den Achttausendern endlich sich mit Erfolgen krönte, ist dieses Muster, gewoben aus den Bildern des langen Marsches zum Gebirge, der vor allem ethnographische Einblicke in das durchwanderte Gebiet zuliess, und aus den Bildern des Anstiegs zum Gipfel, gültig geblieben. Gültig war es auch für den Film Mount Everest 1952, der anlässlich der beiden schweizerischen Expeditionen im Frühling und im Herbst 1952 zum höchsten Berg der Erde entstanden ist. Fast alle diese Expeditionsfilme, so auch Mount Everest 1952, machen deutlich, wie lebendig selbst unter den schwierigsten Bedingungen gestalterische Probleme noch bewältigt werden können. Auch, aber nicht grundlegend machen die Bilder des Anmarsches den hohen Dokumentarwert dieses Films aus; diesen bestimmen vorab die innere Dramatik, die Spannung des Kampfes mit der zu erforschenden Gebirgsnatur, einer übermächtigen, tödlichen Eis- und Schneewelt. Diese Eindringlichkeit ist das Verdienst der beiden Kameramänner und Gestalter, von André Roch (Frühlingsexpedition) und Norman Dyhrenfurth (Herbstexpedition), die über das Stoffliche hinaus, das Ausdruckskraft ohnehin aufweist, in der Einzelheit, in der Episode mit klarem Blick immer wieder Sinn und Wesenskern des ganzen Unternehmens herausgearbeitet haben.

Walter Mittelholzer und Emil Berna

Als Kameramann ist der Flieger Walter Mittelholzer, der im Jahr 1924 gemeinsam mit Lazar Wechsler die Praesens-Film ins Leben rief, zur gleichen Zeit tätig geworden; berühmt jedenfalls war er schon seit Jahren, war er doch für britische Zeitungen photographierenderweise im Schwarzen Erdteil herumgeflogen. Seine Reportagen, Afrikaflug zunächst, dann Im Wasserflugzeug von Zürich nach Kapstadt, zuletzt Abessinienflug 1934), dieser gemeinsam mit Emil Berna gedreht, waren Aufnahmen aus der Luft, Ausblicke auf die Gipfel der Berge, über die das Flugzeug dahinzieht, ausgedehnte Travellings, über die Nase des Flugzeugs hinweg oder aus den Seitenfenstern aufgenommen, von Landungen oder von Kreiselflügen über Städte und Flüsse, über Dörfer, Felder und Herden. Und wenn das Flugzeug landet oder wassert, dann nimmt die Kamera sich die Zeit, den Menschen, diesen seltsamen Schwarzen, in die Gesichter zu schauen. Man missverstände diese Reportagen, wollte man sie ernsthaft als wirkliche ethnographische Filme bewerten; ihre Absicht ist keine andere als die, den Europäern, bei denen touristische Mobilität damals noch kein Allgemeingut war, fremde Zonen wie in einem Album vorzustellen. Immerhin, die Jahre, die seither vergangen sind, haben aus diesen Bildern wertvolle Dokumente werden lassen. Die Auskünfte, die der Abessinienflug unbeabsichtigt für die militärische Eroberung des afrikanischen Landes durch die imperialistischen Italiener Mussolinis lieferte, haben diese freilich schon damals nach ihrem dokumentarischen Wert aufgefasst.

Auch in jenem Film, der dann der Praesens-Film den Ruf einbrachte, Abenteuer des Entdeckens einzugehen, in So lebt China (1936), von Emil Berna aufgenommen, sind die ethnographischen Ergebnisse, die sich heute daraus gewinnen lassen, nicht primäre Absicht. Lazar Wechsler und sein Kameramann, die China dem Flusslauf Jangtsekiang entlang durchreisten, auch hinauf in die Mongolei einen Abstecher unternahmen, haben weder wissenschaftlichen Eifer noch kulturelle Aufklärung zur Motivation gehabt. Was sie beobachteten, war der Alltag der Chinesen, der Städter wie der Bauern, unter der Herrschaft von Tschiang Kaischek. Die Reiseerlaubnis, die grosszügig gewährt wurde, täuschte die Filmer allerdings über die Möglichkeit, ein China ohne Maske zu zeigen, hinweg: der Zensur fiel bei der Ausreise ein grosser Teil des Filmmaterials zum Opfer. Was Emil Berna retten konnte, reichte immerhin aus, einen Dokumentarfilm über China zu machen, wie man ihn bis zu jener Zeit in Europa noch nicht gesehen hatte. Er hat Landschaften, Kulturdenkmäler, Menschen in seine Bilder eingefangen. Aber auch chinesische Wesensart?

René Gardi

Ist es eine Frage der Entwicklung, die der ethnographische Film genommen hat, seit die Europäer, wenigstens die Ethnologen unter ihnen und die ihren Spuren folgenden Filmemacher, ihr eurozentrisches Denken und Verhalten abgelegt haben, oder hängt das Gelingen eines wirklich ethnograpischen Films letztendlich davon ab, ob einer, der Reisen macht und mit der Kamera umgeht, seine Augen von der Anteilnahme seines Herzens leiten lässt? Bei dem Berner René Gardi, Reiseschriftsteller und Reisefilmer, dürften beide Vermutungen zutreffen. Unter den professionellen Filmemachern ist René Gardi nicht, wie er es verdiente, als einer der ihren geschätzt. Er will ein Amateur sein, aber er weiss auch, dass gerade dieser Amateurismus, wie das der französische Romancier Georges Duhamel in seiner Querelle du cinéma schon geahnt hat, die Quelle ist, aus der die notwendige Unverbrauchtheit des Sehens stammt. Zugegeben, keinen seiner Filme, die er von seinen Reisen nach Afrika mitgebracht hat, hat René Gardi allein gedreht, stets hatte er einen fachkundigen Kameramann an seiner Seite: für Mandara (1960) — am Festival dei populi in Florenz mit dem Grossen Preis ausgezeichnet — war es Charles Zbinden, für Dahomey (1963) — in Florenz wiederum geehrt — Armin Schlosser, und Hans-Ulrich Schweizer schliesslich begleitete ihn zu den T uaregs, von denen er den Film Die letzten Karawanen nach Hause brachte (1967).

Viele haben zu Anfang diese Filme René Gardis, die alle geprägt sind von seiner menschlichen Begeisterung, mit einem Lächeln zur Kenntnis genommen, man sah in ihnen nicht mehr als die belletristischen Ergebnisse seiner im Geistigen doch eher als pfadfinderhaft betrachteten Fahrten durch das schwarze Afrika. Gewiss ist, dass sich René Gardi einer aufklärerisch wirkenden Ideologie der entwicklungshelferischen Intervention verweigerte; die in mancherlei Fällen zutreffende Warnung vor Intervention ist heute begreiflicher geworden. Wie bedeutend jedoch der ethnographische Dokumentarwert tatsächlich ist, musste man vor Mandara, aufgenommen im Norden Kameruns, eingestehen. Ein Volk, hinter den Bergen abgeschnitten von jedem Zugang zur zeitgenössischen Zivilisation, verharrend in der Steinzeit, beherrscht von seinen Zauberern, die nichts anderes sind als Schmiede, die in hohen primitiven Ofen Metall zu Werkzeugen formen. Sie, die Schmiede, sind eine Sippe, und ihren sozialen Status erforscht René Gardi, ihre Lebensart, ihre Feste und Zeremonien, ihren Alltag natürlich. Nie hat René Gardi Filmexpeditionen unternommen, immer hat er in redlicher Art die Tradition des guten Dokumentarfilms eingehalten, bei denen, die beobachtet werden, bescheiden, jedoch aufmerksam dabei zu sein. Auf einem langen, mühsamen Marsch, der über rund 700 Kilometer durch die vegetationslose Wüste der südlichen Sahara führte, hat er die Karawane der Tuaregs begleitet: Wüste, Kamele, Männer und Frauen, die Arbeit der Karawanentreiber, die Arbeit der Schwarzen in den Salinen im nördlichen Tschadgebiet, der Handel der Tuaregs, die Hirse bringen und sie gegen Salz eintauschen.

Unter den Händen von René Gardi wird in Die letzten Karawanen ein Alltag der Sahara, der einem schon einigermassen vertraut sein könnte, weil er aus Büchern völkerkundlich bekannt ist, zu einem innigen, einem unverlierbaren Erlebnis und Besitz. René Gardi ist zwar Dokumentarist, sein Bildmaterial, aus dem er wählt, ist authentisch, aber als Dokumentarist ist er auch ein Geschichtenerzähler. Ein Märchen macht er aus dem Karawanenmarsch, das Märchen vom Leben der Tuaregs, ein Märchen, in dem sich unser aller Sehnsucht sammelt, unsere Sehnsucht nach Stille, nach der Wirklichkeit eines Lebens, in dem die Arbeit und der Verlauf der Tagesstunden noch übereinstimmen und wo alles Tun, Arbeit wie Feiern, ungebrochen noch Sinn und Zweck des Lebens ist.

Müsste der Marsch der Männer und Kamele auf uns nicht ermüdend wirken? Er täte es, wäre er in einer kontinuierlichen Abfolge dargestellt. Aber René Gardi kontrapunktiert die Ereignisse des Marsches oder genauer: seine Ereignislosigkeit, die nur vom abendlichen Bezug der Rastplätze und vom Aufbruch am Morgen unterbrochen wird, mit dem Alltag derer, die im Tuareglager am Ausgangsort der Karawane zurückgeblieben sind, der Frauen und Kinder, der alten Männer und der feudalen Herren, in deren Dienst die Karawane marschiert. Diese Wechsel der Orte, von der Karawane zurück ins Lager, vom Lager hinaus zur Karawane, vollziehen sich in einem Rhythmus, wie ihn die Lieder der Karawanentreiber angeben — die Lieder, die von der Schönheit der Frauen und von der Liebe psalmodieren, die Lieder der Frauen, die ihren fernen Männern nachträumen.

Diese Lyrik der Tuaregs ist den Europäern aus Übersetzungen zwar bekannt, hier aber, unmittelbar gelebt, Spiegelung des Lebens da und dort, entfaltet sie ihre volle Schönheit. Sie gibt, ihrerseits Ausdruck der grossen Stille, durch die sich die Wege solchen Lebens bewegen, dem Film auf ihre Weise seine rhythmische Ruhe und seine träumerische Würde. Dabei weicht René Gardi der Versuchung aus, den Alltag der Tuaregs zu sentimentalisieren, er stellt einfach fest, und anderes hätten diese Stolzen wohl auch nicht zugelassen. Der Kommentar notiert das unbedingt Notwendige an Erklärungen, die Musik, sparsam eingesetzt, intensiviert die Stimmung der Weite, der Faszination, der Unbarmherzigkeit der Wüste. Diese Wüste lebt, lebt in den Farben, in den Kontrasten des Sandes und des Himmels, sowie sich wandelnd im Laufe der Stunden vom Morgen über den Mittag in die Nacht. So wird aus den Letzten Karawanen ein Epos der Stille.