Das Stichwort zu den Filmen über Künstler und ihr Schaffen lautet: Suche nach dem verlorenen Subjekt. Subjekt verstanden als dem unverwechselbaren und unersetzbaren Menschen, der sich, seiner inneren Stimme, seinem Dämon folgend, über alle Schranken gesellschaftlicher Konvention und Sittlichkeit hinwegsetzt. Sobald es zur Grenzüberschreitung kommt - egal, ob der freie Wille oder numinose, geisterhafte Mächte dahinter stehen -, hoffen wir schon auf das Heraufdämmern des Individuums, glauben wir uns von der bösen Ahnung, es könnte gar kein Besonderes mehr geben, befreit. Denn unaustauschbare Persönlichkeiten, ob wir es wollen oder nicht, müssen wir sein in einer Zeit, in der die zunehmende Isolierung und Vereinzelung in der Gesellschaft mit dem Lob des Individuums gekoppelt und verbrämt werden. Aber da beginnt das Problem. Wir stellen fest, dass wir keine Individuen mehr sind, das heisst, wir sind nicht im Besitz von Eigenschaften, deren Gesamtheit bei keinem Einzelwesen in derselben oder einer anderen Art wiederkehrt. In einer solchen Situation ist die Devise im Umlauf: lieber eine Macke zu viel als gar keine Macke. Schräge Typen erfreuen sich unserer Hochachtung. Bald jedoch müssen wir erkennen, dass eine auffällige Äusserlichkeit noch lange keine in der Tiefe der Person verankerte Eigentümlichkeit ist. Individualität lässt sich weder anerziehen noch kaufen. Nur mit harter Arbeit, dessen sind wir gewiss, können wir sie erwerben: Künstler wählen wir uns zu Lehrmeistern.

Wir bewundern Richard Paul Lohse (in einem Film von Jean Couvreu und Rolf Wäber), der mitten auf einer steifen, distinguierten Vernissage einen Zeitungsredakteur grob polternd anfährt und ihn den grössten Verbrecher nennt, nur weil dieser es zuliess, dass in einem Artikel seiner Zeitung das Automobil von heute mit der gotischen Kathedrale von gestern verglichen wurde. Wir sind entzückt über die Verwandlungsgabe und Exzentrik von Niki de Saint-Phalle, die sich im Filmdokument von Jörgen Möller, Philip Mathews und Gerad Kairat in jeder Bildsequenz wieder neu kostümiert zeigt und die Rollen der Kokotte, der Dame von Welt, der Hexe und der Zigeunerin perfekt spielt. Wir beneiden Camille Claudel, die sich - zumindest im Spielfilm von Bruno Nuytten - dank ihres Schöpferwillens über die engen, kleinlichen Gesetze der Bourgeoisie erhebt und bei Nacht und Nebel in die neu ausgehobenen Kanalisationsgräben von Paris steigt, um für ihr Werk den besten Rohstoff, den grünen Lehm, von den Wänden zu kratzen. Dass sie diesen und weitere Regelübertritte schliesslich mit dem Verlust ihres Verstandes bezahlt, kann uns nicht beunruhigen; wir wissen: Selbst wenn man absonderlich ist, muss man masshalten. Im übrigen haben wir gelernt, dass sich ein Künstler immer am Rande des Wahnsinns bewegt.

Die Idee des göttlichen Irrsinns des Künstlers (besonders des Dichters) kennt schon die Antike. Der Gedanke, dass die Inspiration durch fremde Geister und das Besessen- und Besetzt-Sein von eben diesen Geistern nahe beieinanderliegen, ist vielen Kulturen gemeinsam. Naturnähe und Leidenschaft als Grundlagen schöpferischen Tuns sind Gottes- und Teufelsgaben zugleich. In der Renaissance sprach man von Bizarrerie, wollte man auf den Begriff bringen, was den Künstler auszeichnet. Das Genie mit seinem Anspruch auf Authentizität und Selbstbestimmung in der Fülle gegebener Möglichkeiten steht der Arbeitswelt in jeder Gesellschaftsform und der wissenschaftlichen Welt programmatisch entgegen. Unduldsamkeit gegenüber den allgemeingültigen Formen drückt sich in einer dauernden Anspannung des Künstler-Ichs aus. Es scheint, als arbeite das Genie nur für wenige - in der Hauptsache wohl für sich selber. Das einsame Ich flüchtet sich in die Kompromisslosigkeit, liefert sich nicht mehr an die kontingente Erfahrung, an die Wahrnehmung des Banalen und Sinnlosen aus. An die Stelle des intensiven Augenblicks, der selbst für den Künstler in Permanenz unerträglich ist, tritt das Erfundene: die wahre Erfüllung des Lebens in der Kunst und durch die Kunst. Die Reize des Ästhetizismus und des Dandytums sind nahe. Das in die Freiheit entlassene Subjekt neigt dazu, vergessene Schutzmächte anzurufen: Mythen, Heilige, das Obskure.

Die Begriffe, die sich mit dem Künstlerdasein verbinden, und die so fern unseres alltäglichen Daseins sind, heissen: Integrität und Ganzheitlichkeit der Person, Gradlinigkeit, Bedingungslosigkeit und Wahrhaftigkeit. Solche rigorose Forderungen an die eigene Lebensführung scheinen mit den gesellschaftlichen Bedingtheiten nicht vereinbar. Im Künstlerfilm tritt deshalb die radikale Darstellung des Ichs an die Stelle der Darstellung von Welt. Der damit verbundene Geschichtsverlust, der Verlust sozialer Bezüge, wirkt sich zunächst auf das dargestellte Künstlersubjekt aus, das die Ausstossung aus der Gemeinschaft der Gewöhnlichen gar nicht begreifen will, überträgt sich jedoch auch auf den Zuschauer, der für den Künstler Partei ergreift und nun seinerseits über die Borniertheit der Menschen den Kopf schüttelt.

Der Künstlerfilm suggeriert, privates Sein und öffentliches Handeln seien nicht länger zur Deckung zu bringen. Die Forderungen und Ansprüche, die an die einzelnen Bürger als Individuen gestellt werden, prallen auf die politische Realität. Handeln in der Demokratie ist nach wie vor nur auf der Grundlage des Verbindenden und Gemeinsamen möglich. Das Streben nach Konsens gilt als republikanische Tugend. Das Ziel der Einigung wird nur unter der Voraussetzung erreicht, dass das Individuum seine partikulären Interessen hintansetzt und sich bemüht, im Allgemeinen ein erstrebenswertes Gut zu sehen. Ein dramatischer Konflikt baut sich auf, der einzig vom heroischen Subjekt ausgetragen und gelöst werden kann. Dieses nimmt Schmerz und Leid stellvertretend auf sich: Künstler-Passion, an welcher der durchschnittliche Mensch schaudernd teilnimmt, letztlich froh, dieselbe Erfahrung nicht auch machen zu müssen. Die filmische Hochstilisierung des individuellen Künstlerschicksals ins Tragische dient dem Kinobesucher zur Legitimation, seine ureigenen Bedürfnisse - sollten sie nicht sofort auf allgemeine Zustimmung stossen - auszulöschen. Es genügt, wenn der Künstler als Prophet die Leiden der Menschheit auf sich nimmt und verkörpert.

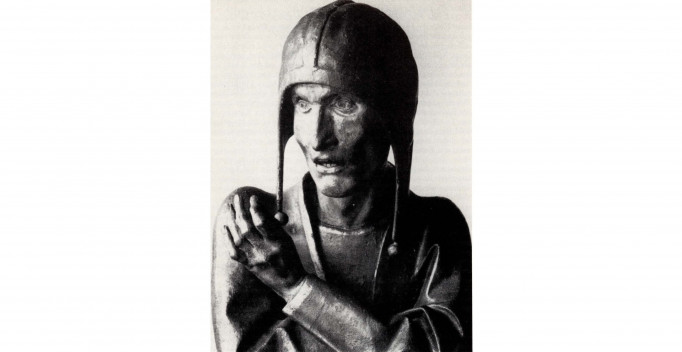

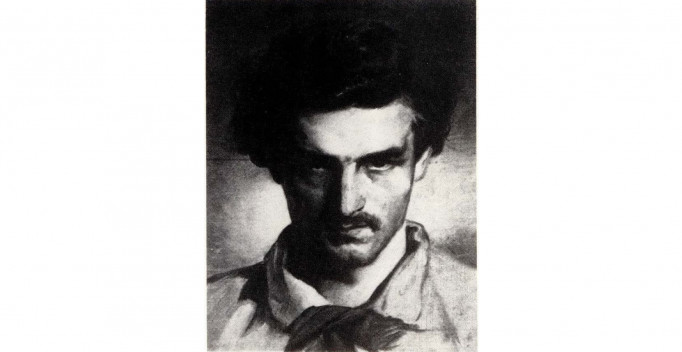

Bei Edvard Munch (Peter Watkins, Edvard Munch), Egon Schiele (John Goldschmidt, Egon Schiele), Camille Claudel (Bruno Nuytten, Camille Claudel) führt der Bruch mit der Familie, in der die lustfeindliche bürgerliche Ordnung des 19. Jahrhunderts in exemplarischer Weise manifest wird, in einem ersten Schritt zur materiellen Verelendung. Nur wer gehungert hat, weiss, was er seiner Kunst schuldig ist. Der Künstler - kaum noch gestützt durch freundschaftliche Banden - kapselt sich in seinen Kunstraum, in sein Atelier ein. Nach einer langen, schmerzvollen Zeit des Ringens um Form und Ausdruck (nur selten geprägt durch Zweifel an der eigenen Berufung) finden Künstlerinnen und Künstler auch auf schöpferischem Gebiet zu ihrem vom Schicksal vorgezeichneten Weg, sie entwickeln ihren eigenen Stil. Ihr schöpferischer Kosmos bricht sich plötzlich gewaltsam Bahn und wird den schockierten Bürgern meist mit Hilfe eines wagemutigen Kunsthändlers vor die Augen geworfen. Diese Filme befassen sich mit Gestalten zu Beginn der Moderne, wo sich scheue Grübler flugs in wilde Krieger verwandeln und als Vorhut mit dem Messer zwischen den Zähnen dem Neuen im Dickicht überholter Werte den Pfad weisen. Dabei kann es nicht Sache der Künstler sein, kleinlich zu prüfen, ob die Massen ihnen folgen. Jede Wendung zurück könnte als Schwäche, als Wankelmut ausgelegt werden. Der visionäre Blick - jeder Schauspieler, der einen Künstler darstellen will, muss ihn haben - geht nach vorne; zuweilen auch in den Abgrund des eigenen Ichs - die Augen verschleiern sich, ohne jedoch an Leuchtkraft und Intensität zu verlieren.

Hier zeigt sich erstmals, dass Künstlerfilme, in deren Zentrum die Darstellung des Künstlers steht, bald an die Grenzen des Mediums stossen. Der schöpferische Akt, das Ringen um die künstlerische Form, ist im wesentlichen ein Kampf mit sich selber. Bewegung ist innere Bewegung. Spannung zeigt sich nur in Körperhaltung und Mimik. Die Kamera hat deshalb die Tendenz, das Gesicht des Protagonisten immer wieder in Nahaufnahme abzutasten, hoffend, in einer Muskelzuckung, im Runzeln der Stirn oder Flackern der Augen das zu entdecken, was das Rätsel der künstlerischen Schöpfung ausmacht. Für den Betrachter ist es eine Qual, sehen zu müssen, wie sich das harmonisch geformte Gesicht Isabelle Adjanis als Camille Claudel während der Arbeit verzerrt, wie sich die weissen Hände in den feuchten Lehm krallen. Er glaubt zwar zu wissen, dass Kunst nur unter grosser Anstrengung entsteht, es widerstrebt ihm aber, im Film bloss die Zeichen harter physischer Arbeit zu entziffern.

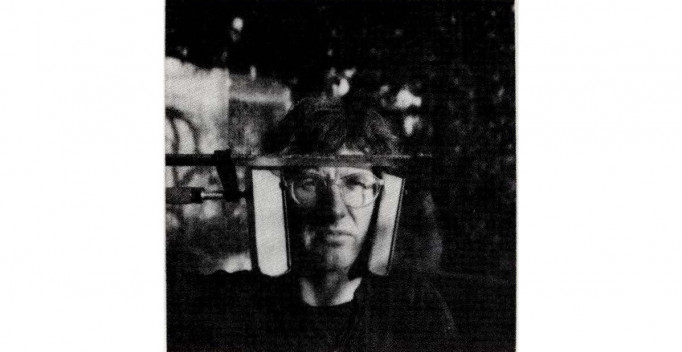

Das Misstrauen gegenüber solcher Theatralik der Künstlerdarstellung im Spielfilm, wächst mit der Zahl der dokumentarischen Filme über Künstler, die in den letzten Jahren zu sehen waren. Gelegenheit zu angeblich authentischen Einblicken in Künstlerwerkstätten bieten sich mehr und mehr, nachdem kommerzielle Verleger (DuMont: Köln) und wissenschaftliche Institute (Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich) angekündigt haben, eine Reihe von Künstlerporträts auf Videokassetten zu produzieren resp. zu edieren. Die Gesichter von Florian Granwehr (Toni Dusek, Florian Granwehr), Serge Brignoni und Richard Paul Lohse (Peter Münger, Serge Brignoni und Richard Paul Lohse) z.B. scheinen, während die Künstler arbeiten, weitgehend unbewegt. Man ist versucht, von einer Leere zu sprechen, wären da nicht die Augen, die quicklebendig über die Objekte huschen. Selbst ein Künstler wie Martin Disler, der als ein schwieriger und unberechenbarer Mensch gilt, erweist sich vor der Kamera als umgänglicher Plauderer (Urs Egger und Samir, Martin Disler). Der Künstler erlaubt sich keine Kapriolen, wirkt eher gehemmt, wobei ihn die hochdeutsche Sprache offensichtlich zusätzlich beengt. Die Erwartung des Zuschauers wird in solchen Filmdokumenten nicht erfüllt. Er fragt sich: „Wo bleibt das Aussergewöhnliche?“ und zieht die überspitzte Dramatik der Spielfilme vor. Es gibt allerdings auch für Dokumentarfilmer Glücksfälle, einer war Alberto Giacometti. Die unzähligen Furchen seines Gesichts leben und verwandeln sich, ohne dass der Künstler wild grimassiert (etwa in der Dokumentation von Ernst Scheidegger und Peter Münger zum zwanzigsten Todestag Alberto Giacomettis, die z.T. auf Material aus den fünfziger Jahren basiert).

Wenn der Künstler beginnt, mit dem Pinsel über die weisse Leinwand zu fahren, oder mit seiner Hand den Tonklumpen berührt, dann ist Wesentliches, was zum produktiven Prozess gehört, schon geschehen. Die Anlässe, die den schöpferischen Akt ins Rollen brachten, sind bereits Geschichte. Um zu diesen Wurzeln zu gelangen, müsste Alltägliches ins Blickfeld rücken. Regelmässige Verrichtungen etwa, die der Künstler ausserhalb des Ateliers vollzieht; bevorzugte Lebensräume, Schauplätze, auf denen der Künstler gewöhnlicher, staunender oder stumpfer Mensch ist. Goethe sagt, der schöpferische Mensch erfahre und geniesse nichts, ohne sogleich produktiv zu werden. Es zeichne die menschliche Natur aus, auf die Umwelt mittels künstlerischer Objekte zu antworten. Der blühende Garten von Carona im Film Imago Meret Oppenheim von Pamela Robertson-Pearce und Anselm Spoerri ist vielleicht ein solcher Erfahrungsraum, der auf Erwiderung wartet, der künstlerische Antworten provoziert. Wie der Garten aber wirklich ist, erfahren wir nicht, denn diese tessinische Landschaft, wohin sich die Künstlerin vom Getriebe der Welt immer wieder zurückzog, verwandelt sich - beständig erfüllt von Glockenklang, von lautem, melodischem Vogelgesang sowie von Bienengesumme - schnell in eine exotische Traumwelt. Gestützt wird dieses entrückte Bild eines Paradiesgartens durch poetische Worte der Künstlerin. Sobald zu den beschwörenden Worten auch bildkünstlerische Werke Meret Oppenheims zwischen die Aufnahmen der Naturkulisse geblendet werden, ist der Betrachter vollends irritiert, denn es werden damit Kausalbeziehungen zwischen dem Anruf der Aussenwelt und einzelnen Schöpfungen der Künstlerin hergestellt, die in dieser Unmittelbarkeit keiner, wie auch immer gearteten Realität entsprechen.

Dass Kunst sich auf Gegebenes bezieht, ist für Filmemacher offensichtlich eine Selbstverständlichkeit. Künstler müssen - dies ihre Aussage - mit Augen und Händen zwangsläufig auf das lebensweltliche Geschehen reagieren. Dem Romantiker, so will es das Klischee, ist die Natur Inspirationsquelle. In Peter Schamonis Film Caspar David Friedrich tritt der Künstler selbst nie in Erscheinung. Der werkkundige Zuschauer wird für diese Entrückung des Meisters, der sich nur manchmal aus dem Off mit weltanschaulichen Zitaten zu Wort meldet, entschädigt: Auf Schritt und Tritt ziehen Bildmotive Friedrichs an ihm vorbei - die Kreidefelsen von Rügen, das flache Land um Greifswald, der Heimatort des Künstlers, das zerklüftete Gesteinsmassiv der Sächsischen Schweiz. Zunächst nach der Natur gedrehte Bilder gehen fliessend in Bilder nach Gemälden über. Was dabei gezeigt wird, ist nicht die naturalistische Übereinstimmung von Naturvorlage und deren Abbildung im Werk des Künstlers (eine Übereinstimmung, die tatsächlich auch nie intendiert war), gezeigt wird vielmehr die Fähigkeit der Kamera einzuebnen und auszugleichen. Durch den gezielten Einsatz von Filtern und künstlichen Lichtquellen wird die „Aura“ des Kunstwerks mit der Realität des Aufnahmeobjektes zur Deckung gebracht. Eine enge Beziehung wird hergestellt, wo vordem eine vage, unbestimmbare bestand. Die Verwandlung, die den Objekten der physischen Wirklichkeit unter den Händen des Künstlers widerfuhr, wird durch das Kamera-Auge weitgehend rückgängig gemacht.

Realisten - auch dies eine landläufige Vorstellung - liessen sich in besonders hohem Mass durch Sinneseindrücke und die Erfahrung sozialer Zustände zur Kunst anregen. Was auf ihren Leinwänden erscheint, habe sich demgemäss so und nicht anders zuvor in der Aussenwelt zugetragen. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn der Regisseur Derek Jarman in seinem Film über den Protorealisten Caravaggio die Gemälde dieses Künstlers benutzt, um das Ambiente, in dem sich Caravaggios Biographie vollzieht, zu rekonstruieren. Farben, Licht und Schatten entsprechen in jeder Filmsequenz einem bestimmten Gemälde Caravaggios. Die Farbe Blau wird generell gemieden, da der Künstler sie angeblich gehasst habe. Aber auch die Hauptdarsteller, ihr Typus und ihre äusserliche Erscheinung, sind den Arbeiten des römischen Malers entlehnt. Andererseits besitzt Jarman den Ehrgeiz, ein neues Licht auf das Œuvre dieses leidenschaftlichen und genialen Menschen zu werfen. Das Inkarnat der Hauptfigur im Bild „Betrunkener Bacchus“, zu dem sich der Künstler selber Modell stand, ist grün. Nach Auffassung des Regisseurs wäre es falsch zu glauben, Caravaggio habe darstellen wollen, auch einem Gott könne es übel werden, vielmehr sei der Künstler während der Arbeit an diesem Gemälde krank gewesen, gezeichnet durch sein ausschweifendes Leben, und habe diesen, seinen Ausdruck auf die darzustellende Figur übertragen. Wie Caravaggio im Film gegenüber seinem Mäzen, dem Kardinal Del Monte treffend sagt: „It’s true to life.“

Zurück zum schöpferischen Akt, der in den meisten Kunst- und Künstlerfilmen zur Darstellung gelangt. Die Filmregisseure lassen es sich nicht entgehen, die Intensität künstlerischer Existenz durch die Verve und Wut zur Anschauung zu bringen, mit der das Rohmaterial traktiert wird. Gerade Filmer, die dem Film als einer reproduzierenden Technik nicht trauen und wissen, dass seine Stärke in der Darstellung von Bewegung und Veränderung liegt, ziehen es vor, die Kunstwerke nicht wiederzugeben, wie sie sind, sondern wie sie werden. Die Teilnahme am schöpferischen Prozess macht den Zuschauer zum Komplizen, er dringt in verbotene oder zumindest verborgene Jagdgründe ein. In Windeseile, kaum merkliche Bildschnitte machen es möglich, entstehen Meisterwerke auf der Filmleinwand. Fasziniert sehen wir in Nahaufnahme, wie die Darsteller Schieies und Munchs das fertige, nur allzuglatte Bild mit dem Pinselgriff oder anderen harten Gegenständen zerkratzen und homogene Farbmassen aufwühlen. Vorexpressionistische Bilder enthüllen so unvermittelt ihre Verwandtschaft mit Werken des abstrakten Expressionismus der fünfziger Jahre. Auf den ersten Blick erfüllen diese Filme jene Aufgabe meisterhaft, die der Film in den Augen der Theoretiker seit seiner Erfindung lösen sollte: Enthüllung und Offenlegung des im unmittelbaren Lebensvollzug Verborgenen oder nur potentiell Sichtbaren. Nun ist es aber durchaus möglich, dass der Filmer und mit ihm der Zuschauer Gesehenes und Gehörtes aus ihrer jeweiligen Gegenwart in die Vergangenheit übertragen. Munch wird zum action painter stilisiert, Schiele uns als Neuer Wilder näher gebracht. Der angebliche Augenzeugenbericht entpuppt sich bei weiterem Hinsehen als raffiniert getarnte Fiktion. Jeden historisch geschulten Betrachter muss es irritieren, dass die Darstellerin der Camille Claudel jeweils in grösster Hast den Meissei in den Stein bohrt und den Lehm in fiebriger Rage knetet.

Die Vergangenheit, gerade was die Arbeitsvorgänge anbelangt, wird uns immer ein mehr oder weniger verschlossenes Buch bleiben, dafür scheint sich die Gegenwart - die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg - um so freizügiger unseren Augen darzubieten. Dank Filmdokumenten glauben wir zu wissen, wie Pollock und de Kooning, Giacometti und Picasso ihre Werke hervorbrachten. In Henri-Georges Clouzots Film Le mystere Picasso ist die Kamera oft hinter der durchsichtigen Leinwand postiert, auf der der Künstler Entwurf über Entwurf schichtet. Kaum etwas hat Bestand in dieser wilden Orgie des Werdens und Wandeins. Was uns eben noch gültig schien, wird vom Künstler im nächsten Augenblick verworfen. Er ist der grösste Gegner seiner mittelmässigen Ansätze. Das Gute muss dauernd dem Besseren weichen. Wir, die wir uns nur zu rasch mit dem Vorläufigen begnügen, sind über diese Unerbittlichkeit entzückt. Den gleichen Schauer über einen, der, ohne anzuhalten, auf den Olymp stürmt, erfahren wir, wenn wir Alberto Giacometti bei der Arbeit über die Schulter schauen. Seine Hände umspielen weich und behende die Tonmasse. Ein Gesicht entsteht und ist im Augenblick, da wir halt rufen wollen, schon wieder entschwunden, ein neues, ganz anderes tritt an seine Stelle. Hinter dem stehengelassenen Werk fällt der Blick auf eine lange Reihe anderer Werke, die wie bei einem Palimpsest dort verborgen liegen. Der Künstler: ein Schattenspieler, der uns durch immer neue Figurationen verblüfft? Gern lassen wir uns von den grossen Hexenmeistern verführen, etwas stutzig werden wir nur, wenn Markus Lüpertz im gleichnamigen Film von Rainer Ostendorf vor der Kamera ein Bild in drei Tagen malt und dabei gleichfalls Schicht über Schicht aufträgt. Die zweite Farbe ist der ersten Feind, die eine Form muss der nächsten weichen, doch geschieht alles, als müsste es so und nicht anders geschehen.

Ist diese Zwangsläufigkeit des Arbeitsprozesses nur Mache, Spiel vor der Kamera, Mittel zur Mystifikation des Künstlers, ist sie ein Teil des Schaffensvorgangs, dem ein Mensch, will er heute als Künstler gelten, sich unterwerfen muss, oder ist sie das Signum wahrer Künstlerschaft? Wir sind froh, bei der Suche nach einer Antwort auf diese Fragen dem Film von Jean Couvreu und Rolf Wäber über Richard Paul Lohse zu begegnen, sein Titel: Um euch den Katakomben zu entreissen und in die Geschwindigkeit unserer Zeit zu stossen. Im Gegensatz zum bombastischen Titel und den wortgewaltigen Statements des Künstlers, ist der Schaffensakt, der uns vorgeführt wird, handwerklich, kleinteilig und akribisch. Der Künstler malt seine modularen und seriellen Ordnungen. Ein Quadrat folgt dem anderen. Jedes in einem leuchtenden Ton des Farbkreises gehalten: homogene, opake, scharf begrenzte Farbflächen. Papier, Klebebänder, mit denen Lohse die einzelnen Orte, an denen er gerade arbeitet, umschliesst, Ölfarbe aus der Tube, Öl und ein breitkuppiger Pinsel sind die Werkzeuge des Künstlers. Lohse zielt - es werden im Film immer wieder fertige Gemälde vor Stadtlandschaft und Natur gezeigt - auf das Auslöschen seiner persönlichen Handschrift. Wir sehen, wie er die Farben aus der Tube drückt - meist sind es zwei Farben gleichzeitig -, dann mit kreisenden Bewegungen auf der Leinwand vermischt und verteilt. Wir beobachten, wie der Pinsel in hämmerndem Rhythmus den Quadraträndern entlangeführt wird. Aber wir können nicht verfolgen, wie sich die wolkigen Farbtupfer und -bänder zu einer kohärenten Einheit zusammenschliessen. Selbst bei diesem monotonen, emotionslosen Malvorgang bleiben dem Betrachter einzelne Schritte vorenthalten, macht die Kamera Zeitsprünge, deren Zwischenräume er nach konventionellen Erfahrungs- und Denkmustern ausfüllt. Statt neue, unvermutete Eindrücke zu bekommen, werden auch bei sogenannten Tatsachenfilmen unsere Vorurteile als wichtiges Verständigungsinstrument herangezogen, sie bleiben bestehen. Dies beruhigt uns, die wir annehmen dürfen, das grobe Raster, das uns zur Weltorientierung dient, habe sich wieder einmal bewährt.

Tatsache ist, das Bild vom Künstler als Flachmaler wäre entwürdigend. Nur durch Stereotypen glaubt der Film, die von ihm geforderte verbindliche Form der Daseinsdeutung leisten zu können. Nur in der säuberlichen Unordnung der Künstlerwelt, in der chaotischen Überfülle seines Ateliers, in dem die unzähligen Kinder seiner Imagination von einer unerschöpflichen Potenz zeugen, kann der Artist als vorbildlicher Rollenträger fungieren, indem er ein Leben in Rausch und Intensität vorführt, das dauernd durch unkonventionelle Entscheide neue Wendungen erfährt.

Auch Dokumentarfilme lassen also Lücken offen, in denen Rätsel sich ansiedeln. Wobei es nicht selten an Stellen, wo Erklärungen möglich wären, zur Verrätselung kommt, während umgekehrt der Ort des schöpferischen Geheimnisses durch eine Begriffs- und Bildermasse niedergetrampelt wird; er verliert seinen Reiz, man geht achtlos an ihm vorbei. Gerade in seinem naiven Glauben an die mimetische und realitätsbannende Qualität seines Mediums - die Abbildtreue erzeugt die Illusion der Verdoppelung der Wirklichkeit - verheddert sich der Dokumentarfilmer in einem Netz von Fiktionen. Der Sinnzwang und das Schielen auf die Pointe verhindern auch in diesem Genre oft die detaillierte Beobachtung und das freie Flottieren der Objektpartikel und der Assoziationen, analog zu unserer physischen und psychischen Realität. Erst so etwas wie eine postmoderne Sehweise könnte den Verlust der systematischen Tatsachenzusammenhänge, dem man heute in alter Manier mit einer streng durchstrukturierten Bilderfolge entgegentritt, akzeptieren. Aber aus dem Bedürfnis nach einem festen Weltbild speist sich vorläufig noch das bereitwillige Eingehen der Zuschauer auf den Wahrheitsgehalt, der dem Dokumentarfilm zugebilligt wird. Während der Spielfilm als singuläre Einheit zuweilen einer vom gesellschaftlich Realen befreiten Insel aus Raum und Zeit gleicht, auf der die Lust zur Lüge freizügig ausgelebt werden kann, gibt sich der Dokumentarfilm immer seriös. Sein Metier ist eine ernste Sache und steht im Fall von Kunstfilmen angeblich bedingungslos im Dienst des Sujets. Derart wird die Kunstausübung in diesen Filmen und der Film selber zum letzten Ort, wo heiliger Eifer und Verbissenheit noch etwas gelten.

Das grösste Mass an Fiktionalität und Scheinhaftigkeit jedoch verbindet sich mit den im Film dargestellten Kunstwerken (ich denke dabei weniger an die im Spielfilm notwendigen Attrappen, sie geben sich meist als das zu erkennen, was sie sind: Täuschung). Ewig währt der Konflikt zwischen dem dynamischen Medium Film und dem Kunstobjekt, das eine statische Sehweise fordert. Die Flächenbildgestaltung des Gemäldes und die Raumgestaltung der Skulptur sperren sich gegen die Gestaltung des Films, der nach einem in der Zeit ablaufenden dramatischen Vorgang sucht. Der Film rettet sich in die Wirklichkeitserfindung, er verselbständigt sich und verlässt die Aussenbezüge vollständig, die durch das neckische Kunstwerk-Zitat scheinbar wieder eingeholt werden. Das sporadische Auftauchen einzelner bekannter oder unbekannter Kunstwerke auf der Leinwand soll beweisen, dass es dem Film nicht um das Zelebrieren medienimmanenter Möglichkeiten geht. Dennoch können es sich viele Filmer nicht verkneifen, die Überlegenheit der eigenen Technik hervorzuheben: Sie zeigen das Kunstobjekt so, wie es nur mit Hilfe der Filmkamera und dem Schneidetisch zu sehen ist. In dem Film Reminiscenze Arcaiche von Lorenzo Bianda, der die Werke der Steinbildhauerin Rosalda Gilardi vorstellen will, sind die schweren Granitbrocken in dauernder Bewegung, tanzen zu der elektronischen Musik von Phil Glass. Schnelle Kamerafahrten entlang der Steinoberfläche, rhythmische Bildschnitte, Überblendungen, die Aufteilung des Gesamtbildes in voneinander unabhängige Einheiten bewirken, dass sich die Einzelobjekte vervielfältigen, den Aggregatszustand wechseln, die Materialität verlieren: Einmal fliessen sie als klebrige Masse dahin, ein anderes Mal werden sie transparent und luftig. Ähnliches geschieht mit den Installationen von Beuys in dem Film von John Halpern Joseph Beuys: Transformer - schwerste Objekte fliegen durch die Luft und werden von gehässigen schwarzen und blauen Löchern geschluckt.

In fast allen Filmen, in denen Kunstwerke eine Hauptrolle spielen, kommt es zur fortgesetzten Objekt- und Formzerstörung mit den filmischen Mitteln Montage und Schnitt. Nicht nur die geschlossenen, streng komponierten Kunstwerke früherer Epochen werden aufgebrochen und zertrümmert, sondern auch die fragmentarischen Gegenstände der Moderne weiter in kleinere Bestandteile zerlegt. Die Kamera gebärdet sich als Zeigestock und fährt von Punkt zu Punkt. Format und Dimension des Abgebildeten sind nicht mehr auszumachen, zumal das Bild zwischen Totale und Nahaufnahme munter hin- und herspringt. Der Film in dieser Form ist Bilderdiebstahl und Bilderauflösung.

Standaufnahmen sind den Filmern im Umgang mit Kunstwerken ein Greuel. Das Kamera-Auge wandert unablässig über die darzustellenden Objekte. Die Art der Aufnahme wird unversehens zu einer Eigenschaft des Aufgenommenen. Jede Darstellung jedoch ist nur eine Darstellungsmöglichkeit unter vielen. Da ein Objekt von der Kamera auf beliebig viele Arten aufgenommen werden kann, nimmt das einzelne Kunstwerk im Film verschiedenste Eigenschaften an; dadurch soll der Bedeutungsgehalt von Kunstwerken durch den Film potentiert werden. Ein Film wie Der Neapel-Fries von Gaudenz Meili, der sich ausschliesslich mit einem Hauptwerk des Künstlers Markus Rätz befasst, indem er den Motiven des „Neapel-Frieses“ in früheren Werken des gleichen Künstlers nachspürt, berauscht sich gleichzeitig an der Symbolträchtigkeit und Bedeutungslosigkeit des Vorgefundenen Zeichenmaterials. Der Regisseur nimmt gegenüber dem Künstler eine dienende Haltung ein, trotzdem wahrt er die Integrität des Werkes, von dem er ausgegangen ist, nicht, er lässt ein Neues entstehen. Die Welt wie wir sie kennen, wird aus den Fugen gehoben durch die Kraft der Effekte zweier verschiedener Kunstformen, wobei der Film letztlich über das unbewegliche Kunstwerk triumphiert. Die bildhafte Sprache verdrängt die verbale Kommunikation, die ihren Platz als schmückendes Beiwerk am Rande kaum noch behauptet.

Das Kunstwerk hat im Filmstudio auch zu gewinnen. Durch das Kino wird es dem Museum entzogen, in dem das Neue immer schon das Alte ist und die Geschichte die Werke, die sie geboren hat, immer schneller verschlingt. Im Film sind die Kunstwerke noch in beständiger Bewegung, sie werden und entwickeln sich; der Mythos ewiger Jugend kann aufrechterhalten werden. Selbst wenn das, was im Film zu sehen ist, mit dem Wesen des Dargestellten nichts zu tun haben sollte, fällt der Glanz des Unverbrauchten auf dieses zurück.

Nur dort, wo sich die Kamera als Kopie des menschlichen Auges aufspielt, aber den abzubildenden Gegenstand zwangsläufig manipuliert, kann das Täuschungspotential des Films als unerträglich empfunden werden. Ansonsten wird man sich damit abfinden können, dass das Filmdokument die unmittelbare Konfrontation mit dem Kunstwerk weder ersetzt noch - wie vielleicht die Fotografie - darauf vorbereitet. Als problematisch erweist sich, dass im Umgang mit dem Kinobild die konstitutive Rolle des Betrachters bei der Genese des Kunstwerks fortfällt und vom Filmer und seinem Apparat übernommen wird. Dadurch ist viel verloren; der Prozess der Kunstwerke, so wird gesagt, kommt nämlich erst im Anschauen in Gang. Ein Vorgang, dessen zeitliche Limite der Anschauende setzt. Erst dieser Prozess, die Wechselwirkung von erscheinendem Kunstobjekt und erschauendem Kunstbetrachter, erweist sich als Bild. Die Anschauung einzelner Objekte, in diesem Sinne als immaterielle schöpferische Tätigkeit, als Erlebnis, fällt im Film fort. So gesehen, versetzt das cinematographische Erfassen von Kunstwerken der Erlebnisfähigkeit des Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts einen weiteren kräftigen Stoss.