... der Mensch liebt die Zeichen, und er liebt sie klar

Wahrscheinlich widersetzt sich die Gesellschaft der Semiosis, einer Welt, die akzeptiert würde als eine Welt der Zeichen, d.h. ohne etwas dahinter.

Mit der Fotografie hat Roland Barthes sich wiederholt in einzelnen Untersuchungen und Kommentaren befasst. Diese Veröffentlichungen fallen nicht ins Ressort einer Ästhetik oder Soziologie der Fotografie, sondern behandeln sie im wesentlichen unter dem Gesichtspunkt ihrer „Lesbarkeit“ und stehen insofern in einem grösseren theoretischen Zusammenhang. Barthes’ letztes Buch Die Helle Kammer, 1980 kurz nach seinem Tode erschienen, ist eine schriftstellerische Recherche, die noch einmal hinter die technischen und sozialen Bestimmungsmerkmale des Mediums auf das Eidos des Lichtbildes zurückgeht und sich anschickt, das essentielle Foto zu beschreiben. Schon der Titel des Buches scheint durch eine leichte Umbenennung des Gegenstandes (von der camera obscura zur camera lucida) ankündigen zu wollen, dass er von einer anderen Seite, „in einem anderen Lichte“ gesehen werde.

Auch über Film hat Barthes mehrfach geschrieben - aus einem Blickwinkel, der eine gewisse Zurückhaltung verrät. Eine kleine theoretische Skizze, die er für eine Sammlung filmwissenschaftlicher Arbeiten zum Thema „Psychoanalyse und Film“ beisteuert, ist überschrieben: Beim Verlassen des Kinos, und spricht von der hypnotischen Wirkung, die das Schwarz des Kinosaales und der Lichtkegel der Projektion auf den Zuschauer ausüben; formuliert, wie sich hier, im Schosse einer diffus erotisierten Umgebung, die unsichtbare Arbeit der Affekte ihren eigenen Körper erschafft: „Der Filmzuschauer könnte sich die Devise der Seidenraupe zu eigen machen: inclusum labor illustrat: weil ich eingeschlossen bin, arbeite ich und erstrahle ich in all meinem Begehren.“ Und in einem Interview, in dem er Fragen einer möglichen Filmsemiotik diskutiert, erklärt er, einigermassen überraschend für einen Autor, den man dafür kennt, dass er sonst alle möglichen Dinge, sei es den Eiffelturm, das Gesicht der Garbo, die Mode, den Text im Kopf des Lesers, Japan, sogar das eigene (imaginäre) Ich oder die Liebe als reine Sprachobjekte und Bedeutungssysteme zu beschreiben weiss: „Wahrscheinlich weil es mir nicht gelungen ist, den Film in die Sphäre der Sprache zu integrieren, konsumiere ich ihn rein projektiv und nicht analytisch.“

Zwischen Film und Fotografie hat Barthes einen „radikalen Gegensatz“ behauptet. Die Fotografie war für ihn „eine extrem komplexe Meditation über den Sinn“, sie war nicht eigentlich ein Bild, sondern fiel unter die Zuständigkeit dessen, was er als Text oder Schrift zu bezeichnen pflegte. „Die Fotografie“, notiert er zu einer Serie von Landschaftsaufnahmen des Fotografen Daniel Boudinet, „ist wie das Wort: eine Form, die sofort etwas sagen will. Nichts zu machen: ich bin gezwungen, auf den Sinn zuzugehen - zumindest auf einen Sinn.“

Auf der anderen Seite gab es beim Film für Barthes etwas, er nannte es das „Volle des Films“, das ihn am Sehen hinderte. Im dunklen Kinosaal zu sitzen und auf die Leinwand zu schauen, heisst allererst glauben, was man sieht. Das projizierte Bild zwingt mehr oder weniger dazu, an der Quasi-Natürlichkeit der Darstellung zu kleben und alles, was das Auge sieht, mit Seele zu übermalen. Das Bild wirkt wie ein Köder. „Voll“ heisst, dass es unmöglich ist, im Bild etwas anderes zu sehen als seine unverwechselbare Ähnlichkeit mit dem, was es abbildet. In ein Bild, das einen Revolver zeigt, schleicht sich sofort die Aussage ein: „Das ist ein Revolver.“ Immerfort erzählt das sichtbare Bild etwas, aber es sagt in seiner Geschwätzigkeit nicht, was wirklich vorsichgeht. Es ist reich an möglichen Bedeutungen, aber es lässt keine Notwendigkeit erkennen. Mal scheint es einer Idee hinterherzuhinken, im nächsten Moment plötzlich in seiner Konzentration und Bedeutungsdichte von keiner Beschreibung mehr einzuholen. Mit einem Wort, semiologisch ausgedrückt: das bewegte Filmbild ist ein globales, ¡konisches („analoges“) Zeichen, dessen Bedeutungsfunktion sich nicht ohne weiteres festschreiben lässt. Der Realitätseindruck, den es durch seine fotografische Ähnlichkeit („Analogie“) hervorruft, wirkt in jedem Fall belanglos, solange nicht eine Zeichenoperation hinzukommt, die aus der blossen Augenfülle ein aktives Entziffern des Realen macht.

Was also beim Filmesehen stört (und auch wieder nicht stört, da es leicht als eine Wahrnehmungsbedingung durchgeht), ist, dass die Bilder bereits ein Sprechen sind, dass sie wie von selbst einem Diskurs folgen oder zu folgen scheinen, ohne dass es indes, wie in der gesprochenen Sprache, einen strukturierten Kode für die Gliederung des filmischen Materials gäbe. Die Folge ist eine grundsätzliche Unterschwelligkeit in der Verarbeitung der Bilder zu Bedeutungstatsachen, „Aussagen“. Gewiss gibt es in der Praxis gültige visuelle Kodes, so etwas wie eine „Grammatik des Sehens“, nach der sich einzelne Bildelemente isolieren und zu signifikanten Einheiten aufbauen lassen. Aber diese „Grammatik“ ist in Wirklichkeit mehr eine Art bewährter Geschäftsordnung, eigens darauf abgestellt, durch „Schnitte“ das Raum-Zeit-Kontinuum überzukodieren, das Sehen gleichsam zu redigieren und es ins System sprachlicher Kommunikation einzuspannen. In Barthes’ Worten: die analogische Beschaffenheit des als eine mechanische Reproduktion des Realen sich geben den, „vollen“ Bildes verurteilt den Filmemacher zu einer „Pseudo-Physis“, verpasst ihm „unter dem äusseren Anschein der Freiheit und des Natürlichen ein wahrhaft tautologisches Halseisen, das die Erfindung gleichzeitig obligatorisch macht und einschränkt: die Zurückweisung der Konvention zieht eine nicht weniger drakonische Respektierung der Natur nach sich.“ Auf der Bühne kann eine Person etwa ihren Ärmelzipfel fassen und ihn, den Kopf leicht neigend, an die Augen führen - das Weinen, der Schmerz sind hier ein sichtbares Zeichen; im Film dagegen müssen wir das Weinen sehen, müssen mit dem vollständigen Imitat des Bedeuteten vorliebnehmen.

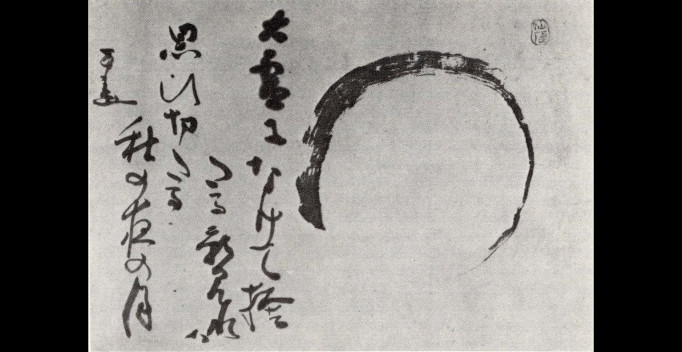

Barthes’ Antwort auf die klassische theoretische Frage des Verhältnisses von Film und Sprache ist einfach, wenngleich sie im Konjunktiv steht: Wollte man sehen, was das Filmische ist, so müsste man den Film anhalten können. Das Filmische ist nach Barthes’ Auffassung nicht im Film zu finden. Und wollte man sagen, wo oder was es ist, so müsste man dazu die Sprache selbst, d.h. das Denken, den Sinn anhalten. Ein Stillstand, der zum Höhepunkt wird, „ein Augenblick der sanften Apokalypse, historischer Augenblick des grössten Geniessens“, in dem sich die Utopie eines Sprachfreien Raumes bewahrheitet. In der Literatur sieht Barthes dieses befreiende Ereignis des Sinneinbruchs in der Form des japanischen Haiku gegeben, im Film in der Form des Fotogramms.

Das Problem der Bedeutung, auf das Barthes beim Film trifft und dem sich sein semiologischer Blick sofort zuwendet, scheint zunächst ein methodisches Problem zu sein: Wie lässt sich aus der Sprache heraustretend, ausdrücken, was ein Bild ist? Und wie sich die reale Bedeutung eines Bildes wiederum anders als in der Sprache begreiflich machen? „Ich bin in meinem Zimmer, ich sehe mein Zimmer, aber ist mein Zimmer sehen nicht schon es mir ’sprechen“? Und selbst wenn es nicht so ist, was werde ich sagen von dem, was ich sehet Ein Bett? Ein Fenster? Eine Farbe? Schon zerschneide ich wütend das sich vor mir befindliche Kontinuum.“ Die Schwierigkeit liegt hier darin, eine Sprache zu finden, die nicht „über“ die Bilder spricht, noch still sich damit begnügt, Bilder „sprechen“ zu lassen; eine Sprache, die vom Begriff des Bildes zu abstrahieren vermag, nicht nur nach Art einer wissenschaftlichen Metasprache, sondern sehend-seherisch, die „Expansion des Bildes im Feld der Sprache“ artikulierend. Barthes träumt oder vielmehr schreibt von einer wahrhaften Schrift der Dinge in seiner Sprache findet sich die Idee einer zweiten Sprache wieder (oder muss man sagen: der „Körper“ einer solchen Sprache?), in der die sichtbaren Figuren und die nennenden Wörter, generell alle Bilder und Zeichen in ihrer substantiellen Verschiedenheit ineinanderspielen und die Masse eines einzigen Textes bilden. „Ich habe eine Krankheit“, liest man in Über mich selbst, „ich sehe die Sprache. Was ich einfach hören sollte - ein wundersamer Trieb, pervers insofern, als das Begehren sich hier im Gegenstand täuscht, enthüllt es mir als eine ’Vision“, ähnlich jener (falls der Vergleich nicht vermessen erscheint!), die Scipio hatte, als er von der Sphärenmusik des Universums träumte. [...] Das Hören verfällt der Skopie: ich fühle mich als Visionär und Voyeur der Sprache.“ Barthes’ Fragmente einer Sprache der Liebe sind eine Sammlung solcher figurativer Sprachszenen, das romaneske Tableau eines ungeschriebenen Romans.

Wir haben bisher über das „Volle des Films“ gesprochen und sind dabei unversehens an eine Sprachgrenze, ins Vorfeld einer Theorie oder eines Phantasmas des Textes gelangt. Der Widerstand, den der Autor dem Film gegenüber für sich geltend macht, erweist sich bei näherer Betrachtung als ein Widerstand gegen die Sprache, genauer, gegen jene geläufige Auffassung, nach der die Sprache lediglich ein instrumentales Abbild des Denkens ist, lediglich ein Kode, der der Übermittlung von Botschaften dient.

Kommen wir jetzt zur Fotografie und fragen wir nach den Gründen, die sie für Barthes zu einem Text machen und die ihn dazu bewegen, den Film buchstäblich hinter sie zurückzustellen.

Es ist interessant, rückblickend festzustellen, dass Roland Barthes offenbar eine Zeitlang, noch bevor die Filmsemiotik als die neue, kommende Disziplin von sich reden machen sollte, daran dachte, seine semiologische Methode, die er zuvor in den Mythen des Alltags systematisiert hatte, auf den Film anzuwenden. In zwei Studien, die er 1960 in der Revue internationale de filmologie veröffentlicht, umreisst er einige Grundfragen der Analyse des filmischen Zeichenprozesses und scheint damit den Boden für zukünftige Untersuchungen vorbereiten zu wollen. Der Film, so erklärt er, könne als bevorzugtes Gebiet für die Ausarbeitung einer allgemeinen Theorie der Bedeutung angesehen werden, nicht nur wegen der im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen hohen affektiven Dichte der Wahrnehmung, sondern auch insbesondere deshalb, weil sich hier die Entstehung der signifikanten Einheiten unmittelbar beobachten lasse. Eben weil im bewegten Filmbild auch eine prädiskursive Kraft wirksam ist, das Bild das Auge trifft, noch ehe es von der Sprache assimiliert ist, nimmt für Barthes, zumindest vorübergehend, in der Anlaufsphase seines semiologischen Projekts, der Film noch eine Schlüsselposition ein. Barthes hat dann freilich, aus methodischen Gründen, nicht ein Buch über Film, sondern über das System der Mode geschrieben.

Mit diesen beiden frühen Studien zur Konstituierung der filmischen Bedeutungseinheiten, die Barthes „traumatische“ Einheiten nennt, da ihr Inhalt durch eine zwischenzeitliche Blockierung des begrifflichen Denkens bedingt ist, wird der Film zum Versuchsgelände für eine translinguistische Strukturanalyse: „Freilich müsste man dann noch sehen, was aus dem Zeichen wird, wenn es ’gelesen“ wird; denn dieses visuelle Zeichen trifft unweigerlich auf ein (inneres) verbales Zeichen: die Sprache hat dem filmischen Zeichen gegenüber ein ’Recht auf Wiederaufnahme“. Und da diese ’Wiederaufnahme“ in verschiedenen Weisen und Rhythmen vonstatten gehen kann (Saturierung, Erwartung, Enttäuschung, Rebellion), lässt sich sagen, dass es ein ’Abenteuer“ des filmischen Zeichens gibt, das das linguistische Zeichen nicht (oder nur ganz wenig) kennt: das Trauma konstituiert sich wahrscheinlich auf der Höhe dieses ’Abenteuers“ [...]. Und das ausserordentliche Interesse des filmischen Diskurses liegt gerade darin, dass er zwei artikulierte Ebenen umfasst: eine Ebene der Signalisierung und eine ’abgehobene“ Ebene der Begriffsbildung. Wie assimiliert der verbale Kode den visuellen Kode? Das ist die fundamentale Frage, auf die die Forschung, deren Vorhaben hier soeben in Umrissen dargelegt wurde, eines Tages eine Antwort wird geben müssen.“

Den Film als ein semiologisches System zu formalisieren, stellt, wenn man so will, vor ein Übersetzungsproblem ganz besonderer Art, denn es bedeutet, dass es sich gerade nicht darum handeln kann, aus dem System der gesprochenen Sprache an Hand des linguistischen Modells „überzusetzen“ in das filmische Zeichensystem; vielmehr geht es um die Rekonstituierung eines einzigen semiologischen Systems, das dazu bestimmt ist, von einer Struktur in eine andere überzugehen. Denn nichts anderes ist ja ursprünglich der Strukturalismus: eine Form des Wissens auf der Suche nach sich selbst. Barthes spricht vom „Abenteuer des Intelligiblen“, das in der modellierenden Tätigkeit liegt. Das Objekt, von dem man sich ein Bild, ein Modell geben möchte, existiert nicht ausserhalb und nicht vor der modellierenden Tätigkeit. Nach Barthes ist die Struktur ein Simulacrum, das den Objekten durch die Analyse hinzugefügt wird, wenngleich ein interessiertes, historisches Simulacrum, da es etwas an den Tag bringt, „das im natürlichen Objekt unsichtbar oder, wenn man lieber will, unverständlich blieb“. Mit anderen Worten: Alles Denken hilft nichts zum Denken, die Methode ist eine Fiktion - oder auch, was dasselbe bedeutet, eine Sprache, die den Zirkel der Wahrheit durchbricht und sich ihr eigenes Ordnungssystem erfindet. Diese Nähe des Denkens zum Phantasma ist oder war einmal das Skandalon des Strukturalismus.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei dieser methodologischen Schwierigkeit, die mit der „Translinguistik“ zutage tritt. Will man eine Bedeutungsanalyse machen, muss man sich notgedrungen ans Signifikante halten, d.h. man muss vom Bezeichneten auf das Bezeichnende schliessen, man bleibt folglich im Sinn, ohne von ihm abstrahieren zu können. Man kommt allenfalls dahin, den Bedeutungsprozess schlechthin unendlich zu setzen, oder, wie es bei formalen Sprachen der Fall ist, dem reinen Zeichen ein nominelles Vorrecht gegenüber dem Bezeichneten einzuräumen. An sich lässt sich diese Vorrangstellung des abgelösten Zeichen, dieses logische Operieren mit einem Signifikanten ohne Signifikat durch nichts begründen, denn die Bedeutung ergibt sich jeweils aus der aktuellen wechselseitigen Verbindung dieser beiden Seiten des Zeichens, sie ist der Akt, aus dem das Zeichen hervorgeht. Lessing beschrieb diese Sprachtatsache einmal sinnbildlich so: „Der Begriff ist der Mann; das sinnliche Bild ist das Weib; und die Worte sind die Kinder, die beide hervorbringen.“ Selbst wenn uns die Philosophie dieser Sprachallegorie heute nicht mehr ganz modern anmutet, sie erinnert an das vertragsähnliche, repräsentative Band, das die Dualität des (Saussureschen) Zeichens zusammenhält.

Lassen Sie mich rasch ein Beispiel geben, das deutlich macht, wohin die rein operativ verstandene Trennung von Signifikant und Signifikat führen kann. Denn unter Umständen fällt mit ihr nicht nur die Vorstellung eines „Letzten Sinns“, sondern werden auch, um in Lessings Gleichnis zu bleiben, die „Kinder“ gleich mit abgeschafft.

Über den Film Ein Z und zwei Nullen von Peter Greenaway schrieb ein Kritiker folgendes: „Man muss nur an irgendeinem Punkt anfangen [...] Das Unfallauto hat etwa das Kennzeichen NID 26 B/W. Alles klar. B/W ist black and white, schwarz und weiss wie Zebras. Z ist der letzte von 26 Buchstaben des Alphabets und kann auch für Zero stehen. Null zu null, Einstand, auf englisch deuce, ist der Nachname der beiden Zwillinge. Ihre Frauen starben in einem Ford Mercury. Dort beginnt eine Abzweigung in die römische Mythologie und von dort weiter und fort wohin man will. Man könnte Bücher über diesen Film füllen, man sollte das aber vielleicht den Philologen überlassen. Das Beispiel zeigt nur, dass der Film so komplett von einem Netz von Bedeutungen überzogen ist, dass man sie genausogut ignorieren kann.“ Den letzten Satz muss man wohl zweimal lesen, um sich über die Ausmasse des kleinen Missgeschicks klar zu werden, das hier ganz nebenbei unterlaufen ist. Denn der Text bringt den Leser in eine höchst unglückliche Lage: Soll er sich dafür entscheiden, eine Fülle oder eine Leere der Bedeutung anzunehmen? Soll er denken, der Film sei belanglos, oder der Text, den er liest? Dies Dilemma ergibt sich daraus, dass der Autor stillschweigend bei sich bereits beschlossen hat, mit der Bedeutungsanalyse gar nicht erst anzufangen. Aus irgendwelchem, wahrscheinlich zwingenden Grunde will er nicht darüber sprechen, was er gesehen hat. Und so scheitern beide, Rezensent und Leser, an der Ironie einer Überbedeutung, die überall und nirgends steckt und auch den Film gegenstandslos macht. Die Bedeutung ist entwertet, aber dadurch keineswegs abgeschafft, im Gegenteil. Sie ist das zerrissene Netz der Interpretation, in das man sich durch Nicht-Interpretation verstrickt hat. Dadurch, dass ein Zeichen auf ein anderes zu verweisen scheint, ohne die Spur eines konkreten Zeichens, wird eine zweideutige Situation hergestellt, in der alle Erfahrung des Wirklichen durch Bilder und Zeichen vermittelt ist und gleichzeitig diese Vermittlung als totale Derealisierung erlebt wird.

Was tun in einer derart verfahrenen Situation? Immerhin wissen wir nun schon, dass die Bedeutung nichts Substantielles, nichts Natürliches ist, sondern allein auf Grund formaler Merkmale vorkommt, die sich zueinander in Beziehung setzen und so anordnen lassen, dass sie bearbeitet werden können. Die Bedeutung geht nicht in die Tiefe, sie bildet die Haut der Dinge. Anders gesagt, die Signifikanz ist nicht das Signifikante. Die Signifikanz ist immer mit einem „Moment“ struktureller Instabilität verbunden, wenn man so will, mit einem Erschauern oder Kräuseln der Haut. Der Sinn verursacht ein Rascheln der Sprache. Barthes’ Antwort auf die durch den obskuren Grossen Signifikanten geschaffene Zwangslage ist wiederum abgründig einfach: Wo der Text herrscht, da hilft nur die Ausübung des Textes, und zwar eines Textes, der nicht ausserhalb und nicht vor der pluralen Lektüre besteht, in die er sich einschreibt. Aus der Sprache herauszutreten, kann nur bedeuten, sich rückhaltlos in sie hineinzubegeben, der schlechten Unendlichkeit des Signifikanten und der Stereotypie des vollen Sinns zuvorzukommen durch eine signifikante Form der Leere, durch die Setzung eines leeren Zeichens, das nur die Auswischung des Sinns zu lesen gibt.

Mit einem Bild nennt Barthes das „Objekt“, das durch dieses leere Zeichen bezeichnet wird und das die Sprache sich selbst erschafft, das Argo- Schiff. „Häufig wiederkehrendes Bild: das Argo-Schiff (licht und rein), dessen Einzelteile die Argonauten nach und nach ersetzten, bis sie am Ende ein völlig neues Schiff vorfanden, ohne dass sie Namen oder Form hätten ändern müssen. Dieses Argo-Schiff ist sehr nützlich: es liefert die Allegorie eines eminent strukturalen Objekts, das nicht durch das Genie, die Eingebung, die Entschlossenheit, die Entwicklung geschaffen wurde, sondern durch zwei bescheidene Taten (die von keiner Mystik der Schöpfung in Beschlag genommen werden können): Ersetzen (ein Teil springt für ein anderes ein, wie bei einem Paradigma) und Nennen (der Name ist keineswegs an die Stabilität der Teile gebunden): durch das viele Kombinieren innerhalb des gleichen Namens bleibt nichts mehr von der Herkunft-. Argo ist ein Objekt mit keiner anderen Ursache als seinem Namen, keiner anderen Identität als seiner Form.“

Dieses Bild zeigt uns den Chinesen in Barthes: die ungeheure, zivilisierte Leichtigkeit der Wandlung, das Fehlen einer prima causa, ein voraussetzungsloses, ein bilderloses Denken. „In der Welt wird nichts erschaffen, und die Welt ist nicht erschaffen worden“ (Granet).

Ich scheine vom Thema abgekommen zu sein, Sie werden fragen, was das alles mit Fotografie zu tun hat. Inzwischen sind wir jedoch bereits mitten im Text und damit auch schon, selbst wenn der Bezug noch nicht hergestellt zu sein scheint, bei der Fotografie. In welchem Kontext erscheint sie nun, und in welchem Sinne stellt sie, innerhalb des kritischen und schriftstellerischen Werks von Roland Barthes, einen textuellen Gegenstand, eine Lektüre dar? Und warum sollte der Film, der doch ursprünglich ein fotografisches Medium ist und spezifische Diskursformen herausbildet, aus diesem Lektüresystem herausfallen?

Wir haben bereits gehört, dass die Semiologie für Barthes nicht schlichtweg eine Wissenschaft der Sprachzeichen, sondern eine transformationelle, den Ort ihres eigenen Sprechens einbeziehende Bedeutungspraxis ist, eine Art Übersetzungsarbeit, die darin besteht, den Bildern und Zeichen (den Dingen) ihre vermeintliche Natürlichkeit zu nehmen und den Sinn zu dezentrieren. Wollte man einmal, gegensinnig, für einen Augenblick so tun, als sei es möglich, das Werk von Roland Barthes als ein vollständiges und kohärentes Textsystem zu lesen, dann dürfte man mit einiger Wahrscheinlichkeit wohl damit rechnen, in seinem Innersten auf die Fotografie zu stossen. Sie steht in gewisser Weise am Anfang und am Ende des Problems der Bedeutung.

Die Frage, mit der sich Barthes zuerst an den Film wandte, die Frage nach dem Funktionieren von Information und Bedeutung in der Massenkommunikation, richtet er schliesslich an die Fotografie. „Selbst und zumal wenn das Bild in gewisser Weise dem Sinn Grenzen setzt, so erlaubt es doch, zu einer wirklichen Ontologie der Bedeutung zu gelangen. Wie erhält das Bild seinen Sinn? Wo endet der Sinn? Und wenn er endet, was ist darüberhinaus?“

Barthes gibt zwei definitionsähnliche Bestimmungen der Fotografie, wenn man so will, eine semiologische und eine phänomenologische. Zunächst: die Fotografie ist eine „Botschaft ohne Kode“. In der Hellen Kammer heisst es dann: „Ein Foto ist immer unsichtbar: es ist nicht das Foto, das man sieht.“ Mit diesen beiden paradoxen Formulierungen ist nicht mehr und nicht weniger gesagt, als dass es unmöglich ist, eine Fotografie zu beschreiben, ebenso unmöglich ist es aber auch, keine Beschreibung zu geben, denn um überhaupt eine Fotografie als ein Bild wahrnehmen zu können, bedarf es bereits eines bestimmten Wissens und einer Reflexion, so dass auf dieser kulturellen Stufe das Sehen immer schon ein „Lesen“ ist. So lässt sich beispielsweise auf einem Reklamefoto, das für ein bestimmtes Produkt wirbt, dessen Botschaft entziffern, und es lässt sich zeigen, dass die Optik, in der der reale Gegenstand hier erfasst und szenisch dargeboten ist, eine gerichtete Sprache ist, ein elaborierter Kode, der uns die besonderen Eigenschaften des Produkts gleichwie den Sinn von Worten aufnehmen lässt und zudem uns dessen versichert, dass die Sache und der Genuss, von denen hier gesprochen wird, nicht ausserhalb dieses Kodes existierten.

Bei seiner semiologischen Beschreibung der Photographie operiert Barthes mit der Unterscheidung zweier Bedeutungsebenen, der Ebene der Denotation und der Ebene der Konnotation, die sich wie zwei Bilder oder Botschaften in der photographischen Darstellung überlagern. Die erste Botschaft ist die „Wirklichkeitsnähe“, die offensichtliche Authentizität, das Zufällige und Unwiederbringliche des Abgelichteten; die Bearbeitung dieses „Rohmaterials“ zu Zwecken der Information, der Werbung oder der künstlerischen Gestaltung konstituiert eine zweite Botschaft, die sich der ersten aufsetzt, ihre Signifikate in die Äusserlichkeit des photographischen Signifikanten „einschreibt“ und damit das Bild, als ein doppelschichtiges, in sich versetztes Bedeutungssystem, eine Art Doppelbelichtung, lesbar macht. „Das photographische Paradox wäre also die Koexistenz zweier Botschaften, die eine ohne Kode (das wäre das photographische Analoge), die andere kodiert (das wäre die ’Kunst1, oder die Aufbereitung, oder die ’Schrift“, oder die Rhetorik der Photographie); strukturell ist offensichtlich nicht die Kollusion einer denotierten und einer konnotierten Botschaft das Paradox: das ist das wahrscheinlich verhängnisvolle Statut jeglicher Massenkommunikation; sondern dass sich hier die konnotierte (oder kodierte) Botschaft ausgehend von einer Botschaft ohne Kode entwickelt. Dieses strukturelle Paradox fällt mit einem ethischen Paradox zusammen: wenn man ’neutral“, ’objektiv“ sein will, bemüht man sich, das Reale minutiös zu kopieren, als ob das Analogische ein den Wertungen sich widersetzender Faktor sei (das ist wenigstens die Definition des ästhetischen ’Realismus“): wie kann mithin die Photographie gleichzeitig ’objektiv“ und ’wertbesetzt“, natürlich und kulturell sein?“ Von hier aus eröffnet sich der Geltungsbereich der strukturellen Analyse: Sie kann das innere, ideologische Auseinanderklaffen der Welt des Sinns, die stets wiederkehrende Mythologisierung von Geschichtlichem zeigen, sie kann offenlegen, dass es in der Geschichte keine natürlichen Objekte gibt, sondern nur Begriffe, mit denen wir uns die Realität intelligibel machen und unsere Umwelt, unser kulturelles Leben prägen.

In der Hellen Kammer stellt sich die Frage der Lesbarkeit der Photographie noch einmal neu, nicht mehr von der Seite des sozio-kulturellen Kodes her, sondern in Bezug auf den eidetischen Sinn, wenn man so will, die Seele der Photographie. Das Organ des Photographen, schreibt Barthes, ist nicht das Auge, sondern der auslösende Finger. Selbst wenn die Photographie durchweg den Eindruck einer getreuen Wiedergabe der sichtbaren Welt zu vermitteln vermag, reproduziert sie eigentlich nichts, denn was immer sie abbildet und auf welche Weise auch immer, zu ihrer Objektivität gehört offenbar dazu, dass sie das Bewusstsein mit einer Realität konfrontiert, die es sich nicht vergegenwärtigen kann. Die Photographie zeigt nicht, wie man gern wohl glauben möchte, das Hier und Jetzt des eingefangenen Augenblicks, sie führt vielmehr einen ungreifbaren, allein durch das Sehen beglaubigten Zeitort vor Augen. Was wir im Bild vor uns haben, ist das Da-gewesen-sein der Szene, deren Stattfinden in der gelebten Zeit mit dem Moment der Aufnahme bezeugt - und ebenso im selben Moment schon wieder der Vergangenheit überantwortet ist. So dass es also im strengen Sinne keine „aktuellen“, sondern nur „historische“ Aufnahmen gibt, „Licht-Bilder“. Ektoplasma dessen, was einmal gewesen ist und einmal gewesen sein wird, machen diese Abschattungen es unmöglich, die Zeit von der Gegenwart aus zu denken. Was wir hier vor uns haben, dieses Unberührbare, Gespenstische, ein Anblick, der uns zerreisst, ist die Koexistenz des Vergangenen mit der Gegenwart, die sie gewesen ist, der Abdruck einer Realität, von der uns der Abgrund der Zeit trennt.

„Man sagt oft, dass die Maler die Fotografie erfunden haben (indem sie ihr den Ausschnitt, die albertinische Perspektive und die Optik der camera obscura übertrugen). Ich sage: Nein, die Chemiker sind die Erfinder. Denn das Noema ’Das ist gewesen’ ist erst mit dem Tag möglich geworden, an dem ein wissenschaftlicher Umstand (die Entdeckung der Lichtempfindlichkeit der Silberhalogenide) es erlaubt hat, die von einem unterschiedlich erhellten Gegenstand ausgesandten Lichtstrahlen einzufangen und unmittelbar aufzuzeichnen. Das Foto ist buchstäblich eine Emanation des Referenten. Von einem realen Körper, der da war, sind Strahlungen ausgegangen, die mich berühren, mich, der ich hier bin; die Dauer der Übertragung ist dabei nicht weiter wichtig; das Foto des verschwundenen Wesen berührt mich wie die zeitfernen Strahlen eines Sternes. Eine Art Nabelschnur bindet den Körper der fotografierten Sache an meinen Blick: das Licht, wenngleich unfühlbar, ist ein fleischliches Milieu, eine Haut, die ich mit demjenigen oder derjenigen teile, die fotografiert worden ist.“

Der Gedanke, dass sich das Foto in seiner Betrachtung von dem Augenblick, da es fixiert wird, nicht trennen lässt, ist offensichtlich kein reflektierter, sondern ein magischer Gedanke. Aber Barthes spitzt diesen Gedanken zu, lässt ihm weder die Magie des „Lokaltermins“ noch die Selbstgewissheit der Reflexion. Was die Helle Kammer erblicken lässt, ist nicht das sichtbare fotografierte Bild, sondern eine leere Form, das Weisse des Lichts, oder auch die Schwärzung des Spiegels, in dem der vorübergehende Schatten des Todes sich fängt. Das Noema der Fotografie, ihr unabdingbares Verhaftetsein mit dem Referenten, ist selbst kein Sinnesdatum, sondern eine Intentionalisierung des Wahrnehmungsaktes. Der Referent ist nicht etwa der Aufnahmegegenstand, er ist sein begriffliches Korrelat. Barthes nennt das, was an einem Foto ins Auge stechen und es für den Betrachter unmittelbar zu einem Ereignis, zu einem aufblitzenden Gedanken werden lassen kann, das punctum. Das punctum der Fotografie, im Unterschied zu ihrem kodierten Teil, bezeichnet nichts Wirkliches, es produziert einen Stillstand, es immobilisiert die Zeit, lässt das Bild aus seinem Rahmen treten und bewertet die Interaktion von Signifikant und Signifikat neu, es macht evident, dass im Bild ein unsagbares Supplement enthalten ist.

Entsprechend ist die Schreibweise des Autors der Hellen Kammer nicht die des Kommentators, der eine Auswahl von Fotografien vorlegt und erläutert, um dann von diesem besonderen Material auf das Allgemeine des Mediums zu schliessen. Der Kommentar ist nicht beschreibend, sondernd beschriftend. Der Wunsch zu sehen, und der Wunsch, dieses Sehen zu schreiben, verschmelzen zu einem Dritten, zu einem Foto-Text-System, das sich von seinen beiden Komponenten genauso unterscheidet wie diese sich voneinander unterscheiden. Schrift und Bild begegnen sich in der Singularität des punctums, in der absoluten Dekodierung des Bildes, die sich nicht auf die ihm zu entnehmende Botschaft beschränkt, sondern bis ins Leere der Hellen Kammer vorstösst. Schrift und Bild werden hier von derselben „Geste des Sehers“ erfasst, mit der der Autor bereits die Kodes seiner Balzac-Lektüre (in S/Z) festsetzte:

„Der Text ist in seiner Masse einem Himmel vergleichbar, platt und tief zugleich, glatt, ohne Ränder und ohne Merkmale; so wie der Augur hier mit dem Ende seines Stabes ein fiktives Rechteck ausschneidet, um nach gewissen Prinzipien den Flug der Vögel zu befragen, so umreisst der Kommentator längs des Textes Zonen der Lektüre, um die Wanderung der Bedeutungen, das Zutagetreten der Kodes, das Vorübergehen der Zitate zu beobachten.“

Ich komme damit zum zweiten Teil der Frage, die wir uns beantworten wollten. Es scheint schon auf der Hand zu liegen, warum Barthes vor dem Film zurückweicht. Im Film, wo die Bilder in Bewegung sind, wo der Augenschein der Bewegung zum Gesetz erhoben ist, füllt sich das Sehen auf der Stelle mit Gegenwart, die Bilder schliessen uns wieder in ihr Imaginäres ein und verschütten die Noesis des „Das ist gewesen“. Der Film ist ein fortwährender Redefluss, aber vermag er je zu einem Bild zu kommen, in dem sich das Irreversible der Zeit und das Reversible seiner Lesbarkeit ausgleichen?

In einer Untersuchung einiger Fotogramme aus Eisenstein-Filmen ist Barthes dieser Frage nachgegangen. Ist eine Strukturierung eines Films vorstellbar, dessen Bilder nicht in der vollen „Präsenz“ der Darstellung aufgehen? Kann es eine zukünftige Filmtheorie des Fotogramms, kann es einen kinematografischen Text geben, in dem das Sehen nicht schon ein Sprechen ist, mit dem umgekehrt Sprache und Denken zu einem Sehen werden? Gilles Deleuze hat in seiner filmosophischen Abhandlung über das Bewegungsbild und das Zeitbild diesen Problemkomplex inzwischen behandelt.

Wenn man Barthes’ Anmerkungen zum Fotogramm nicht nur als einen tastenden theoretischen Versuch ansehen will, sondern als einen Text liest, merkt man sehr bald, dass auch hier die Grenze zwischen Sehen und Sprechen abgeschritten wird und dass der Text eben die Beschreibung des Unbeschreiblichen einlöst. Auch dieser Text ist ein Sprechen nicht über Bilder, sondern über die Beziehung zwischen Sichtbarem und Sagbarem. Diese Beziehung ist nicht durch Isomorphie gegeben, sie ist nicht regelbar durch eine „Sprache“ der Bilder oder durch ein „Denken in Bildern“; sie aktualisiert sich in der Bewegung eines aufblitzenden und wieder verlöschenden, eines „stumpfen“ Sinns, der wie der Akzent eines leeren Zeichens gelesen werden kann. „Und vielleicht ist das, was im Zen Satori genannt wird und das sich im Westen nur durch Ausdrücke mit vage christlicher Konnotation übersetzen lässt (Erleuchtung, Offenbarung, Schau), nur ein panischer Schwebezustand der Sprache, die Leerstelle, die in uns die Herrschaft der Codes auslöscht, der Bruch in unserem inneren Monolog, der für unsere Person konstitutiv ist.“ Wenn Barthes das Fotogramm mit dem Haiku vergleicht, gibt er damit das Zurückweichen der Zeichen, von dem sein Kommentar spricht, unmittelbar auch selbst zu lesen; er erläutert die Lesbarkeit der Bilder nicht, er stellt sie durch den Text her. Er macht daraus ein Sehen ohne Kommentar. Barthes’ Sprache ereignet sich genau auf dem schmalen weissen Raum, der auf dem Papier Bild und Legende trennt. Die Grenze bleibt dadurch gewahrt, dass sie sprachlich negiert wird. Die Sprache hält den Film an, um den Sinn zu zerstreuen und sich selbst zu „supplementieren“. Bilder beschriften, sagt der Autor, ist heute das, was früher einmal das Schreiben in Versen war — eine Schreibweise der verkörpernden Differenz.

Wenn wir zum Schluss kurz zusammenfassen, stellen wir fest, dass wir, im Zusammenhang mit unserem Thema, auf ein bestimmtes Problem und auf ein Bild gestossen sind, nämlich auf das Problem des Signifikanten ohne Signifikat und auf das sagenhafte Argo-Schiff. Wir sehen jetzt oder ahnen zumindest, dass diese Dinge, von denen wir eben gehört haben, Schrift, Fotografie, und die Leere des Realen, die Wade der Tänzerin (die ich diesmal allerdings unerwähnt lassen musste) dass alle diese Dinge und Wörter Elemente ein und derselben fiktiven, spielenden Argo-Struktur sind. Unter unserem denkenden Auge, dem Autor beim Ordnen seiner Gedanken und Bilder über die Schulter sehend, sehen wir aus dem Nichts einen neuen Gegenstand entstehen, einen Diskurs ohne Referenten, Barthes nennt ihn Lektüre, Text.

Und könnte es sein, dass etwa, auf ganz verschiedene Weise, Kinematografisten wie Bresson oder Hitchcock an der Modellierung dieses selben Objekts gearbeitet haben? „Ich habe von meinem Film geträumt, wie er nach und nach unter meinem Blick entsteht, als eine ewig frische Leinwand“ (Bresson). Hitchcock berichtet von einer Szene, die er gern einmal mit zwei Personen gedreht hätte, die vor dem Montageband in einer Autofabrik nebeneinanderhergehen und sich unterhalten; und während ihres langen Gesprächs sieht man hinter ihnen Stück für Stück ein Auto sich zusammensetzen; der fertige Wagen wird vollgetankt, und die Unterhaltung der beiden Personen endet damit, dass sie sich den Wagen ansehen; einer von ihnen öffnet die Tür, und ein Toter fällt ihnen entgegen. „Woher kommt die Leiche? Nicht aus dem Wagen, der war zuerst nur eine Schraube. Die Leiche kommt aus dem Nichts, verstehen Sie?“