Der Darsteller muß weder Schauspieler noch Star sein. Er stellt etwas - jemanden - dar, er oder sie repräsentiert. Im Moment des Re-Präsentierens - zunächst vor der Kamera, dann im Film, während der Projektion - begibt sich der Darsteller auf Distanz zu sich selber, versucht er doch, eine bewußte Rolle, Person, Figur zu verkörpern. Dies gilt auch in jenen Filmen, die - etwa im Neorealismus - mehr oder minder stark dokumentarisieren, wenn sie Leute vor der Kamera „sich selber“ spielen lassen. Aber noch mehr: Auch im Dokumentarfilm, der ja traditionell einer wahrhaftigen und „objektiven“ Realitätsdarstellung verpflichtet sein sollte (wie John Grierson forderte), werden die gefilmten Leute im filmischen Prozeß zu imaginären Gestalten, zu „sich bewegenden Mumien“ (André Bazin), zu Schatten, ganz nach Christian Metz’ Klassifizierung des kinematographischen Zeichens als „imaginärem“. So hat Jean-Luc Godard, wohl in bewußter Polemik, einmal gesagt, der einzige Unterschied zwischen dem Spiel- und dem Dokumentarfilm bestünde darin, daß in letzterem die Schauspielerinnen nicht bezahlt würden.

Der beschriebene Effekt hängt mit der photographisch-realistischen Abbildqualität des Films zusammen, welche die scheinbare Identität von Bild und abgefilmter Wirklichkeit garantiert. Alles, was wir sehen, ist (Simulation und computergenerierte Bilder einmal ausgelassen) tatsächlich einmal vor der Kamera gewesen oder erweckt zumindest diesen Anschein. Andrerseits produziert die filmische Syntax über die Ton-Bild-Gestaltung (mise en scène) und Montage (Schnitt) zwangsläufig eine eigene, die vorfilmische Realität über- lagernd-ersetzende filmische Wirklichkeit, welche folglich eine jede abgebildete Person zu einem Zeichen und ergo zu einem Dar-Steller von irgend etwas werden läßt. Roberto Rossellims Film Paisà (Italien 1946), häufig als zentrales Werk des Neorealismus verstanden, gibt ein gutes Beispiel hierfür. Rossellini hat in diesem, wie in seinen andern Filmen, ganz gezielt sowohl mit Berufs- als auch mit Laiendarstellern gearbeitet. Die Integration „realer Leute“ und die Besetzung professioneller Schauspielerinnen in für sie untypischen Rollen macht denn auch einen bedeutenden Teil jener spezifisch realistischen Wirkung dieser Filme aus. Dennoch war sich Rossellini bewußt, wie André Bazin später konstatierte, daß eine durchgehende Besetzung mit Laiendarstellerinnen problematisch ist. Denn gerade Laien tendieren, wenn sie vor der Kamera stehen, zum „Spielen“, das heißt, nicht mehr „sich selber“ zu bleiben. Eine ironische Anekdote mag dies veranschaulichen. Hatte Rossellini mit der Besetzung einer sizilianischen Laienschauspielerin ausdrücklich den filmischen Realismus steigern wollen, ergab sich nach den Dreharbeiten für eben diese Darstellerin das Problem, daß sie fortan glaubte, tatsächlich eine Schauspielerin zu sein. Irgendwie war sie durch den Film verändert worden, hatte sie sich gewissermaßen selbst „fiktionalisiert“.

Um aber die Effekte des erwähnten „Spielens“, im Englischen „over-acting“ genannt, zu umgehen, wählte Rossellini auch Berufsschauspieler aus, die in der Lage waren, „natürlich“ zu spielen. Diese Forderung nach „natürlichem“ Spiel ist eng mit dem illusionären Charakter des fiktionalen Films verknüpft. Im Spielfilm sollen die Darstellerinnen, im Gegensatz zum Theater, „unter-spielen“, das heißt, so spielen, als spielten sie gerade nicht. Bazin hat dieses Phänomen untersucht, auch wenn man vielleicht an den Stellen, wo er von „Realismus“ spricht, den Terminus „Illusion“ einsetzen sollte. Das Theater und seine Bühne stellen, durch einen Rahmen abgeschlossen, die ganze Welt dar, eine Welt, in der der menschliche Darsteller das Zentrum bildet und welche erst von diesem Zentrum ausgehend auf die materielle Umwelt des Menschen verweist. Das Theater ist zentripetal, eine in sich abgekapselte, künstliche Welt. Das Kino dagegen ist zentrifugal: Die Leinwand ist kein Rahmen(-Bild), sondern ein Fenster auf die Welt, die sich weitgehend über ihren Off-Raum (illusionär) aktualisiert. Der Film verweist daher im Unterschied zum Theater von den materiellen Objekten der (Um-)Welt auf den Menschen, der ein (diskreter) Teil dieser Welt ist und nicht ihr Mittelpunkt. Das Postulat des „Unter-Spielens“ im Kino, des unauffällig-inszenierten, quasi von der Kamera bloß beobachteten natürlichen Spielens, erweitert die filmische Illusion, da für uns als Zuschauer der Eindruck einer intakten diegetischen Welt erschaffen wird; dazu gehört auch, daß die Darstellerinnen nicht in die Kamera blicken, sich mit ihren Rollen imaginär identifizieren und „aus sich heraus“ spielen, als ob sie die von ihnen verkörperten Figuren wirklich wären. Darauf basiert bekanntlich Konstantin Stanislawskis „Methode“, das „Method acting“, das eine ganze Generation amerikanischer Schauspieler (und später Stars) prägte, wie etwa Marlon Brando oder Paul Newman, und das auch heute noch an der berühmtesten Stanislawski-Schule, der New Yorker „Actor’s School“, unterrichtet wird. Wenn wir als Zuschauerinnen das Gefühl bekommen, daß die erzählte Welt sich sozusagen selbst erzählt und wir den Verkörperungen der Darsteller soweit Glauben schenken, daß wir sie - in Momenten - nicht als Verkörperungen wahrnehmen, dann ist Stanislawskis Ziel der Darstellung erreicht. Bezeichnenderweise hat diese Methode im Kino, das aus traditionell ökonomischen Gründen uns mit „glaubhaften“ fiktionalen Welten zu beglücken trachtet, einen noch größeren Stellenwert zugewiesen erhalten als im Theater. Dort ist die materielle Realität des Darstellers und die materielle Irrealität der evozierten Umwelt uns ja immer noch bewußt, soll es sogar sein, da das Theater gerade auch aus dem Wissen des Zuschauers um den inszenierten Spielcharakter Vergnügen bietet.

Neben Stanislawski etablierte sich in Rußland nach der Oktoberrevolution ein weiterer prominenter Bühnentheoretiker, Wsewolod Meyerhold. Am Proletkult-Theater, an dem auch Sergej Eisenstein als Inszenator agierte, verwirklichte er seine Vorstellungen eines anti-illusionistischen Schauspiels, welches er den bürgerlich-illusionistischen Vorstellungen entgegenstellte, die Stanislawski am Moskauer Staatstheater lehrte. Statt „realistisch“-individueller Psychologisierung entwickelte Meyerhold die Idee eines physischen, akrobatischen Spielens, welches die Zuschauerinnen nicht mit sie „einlullenden“ Illusionen unterhalten, sondern mit verfremdeten, explizit typisierten „Körper-Aktionen“ konfrontieren und agitieren sollte.

Dies verweist auf die Typage und den Typ. Grundsätzlich verkörpert der Typ transhistorische und/oder überindividuelle Qualitäten und verweist immer auf gesellschaftliche Zustände; er ist daher auch der abgerundeten Individualität, wie sie insbesondere der bürgerliche Realismus des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat, gegenübergestellt. Statt „Identifikation“ und der passivkontemplativen Rezeptionsposition, welche die fiktionale Illusion nahelegt, beabsichtigt die Typage Meyerholds die Aktion-initiierende Distanzierung des Publikums.

Die vom Theater ausgehenden Überlegungen Stanislawskis und Meyerholds sind allerdings, wie ich bereits angetönt habe, auch im filmischen Kontext spannend. Auf das Kino übertragen, impliziert Stanislawskis Idee, daß der reale Darsteller-als-Bezeichnendes (in seinem „Sinn-losen“ Körper) sich komplett in den Dienst des fiktionalen Charakters-als-Bezeichnetes (in der Rolle als Idee) stellt, sich ihm sogar unterstellt. Der ideale Schauspieler (nicht Star) verschwindet so weit als reale Person, daß nur mehr die Verkörperung der dargestellten Figur übrigbleibt. Wenn man z.B. sagt, daß Alec Guinness - eher ein Schauspieler als ein Filmstar - hinter seinen Rollen als realer Mensch „verschwindet“, sich so absolut in die darzustellende Person verwandeln kann, dann ist genau dieser Aspekt des idealen Schauspielers gemeint. Der Schauspieler spielt wirklich eine andere, fiktionale Person, er geht in ihr auf. Wenn ich nach einer Weile im Film nicht mehr Alec Guinness sehe, sondern nur noch „seinen Charakter“, kann ich nicht umhin, ihn als Schauspieler lediglich nach seiner Glaubhaftigkeit, nach seiner authentischen Darstellung zu beurteilen.

Meyerholds Idee - im Kino in erster Linie von den russischen Formalisten der 20er Jahre (Eisenstein, Pudowkin, der Kuleschow-Schule) aufgegriffen - produziert dagegen einen erkennbaren Bruch zwischen dem Darsteller (kein Schauspieler im bürgerlichen Sinn, vielmehr ein Schau-Spieler) als Bezeichnendes und dem als deutlich fiktiv repräsentierten Charakter-als-Bezeichnetem, da der Charakter von Anfang an als über-wirklich angezeigt ist.

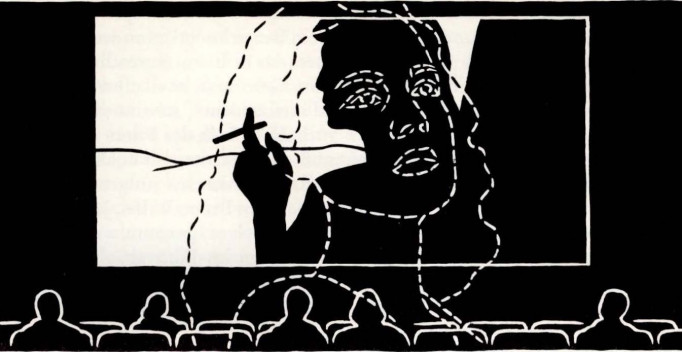

Der populärste Spezialfall des Darstellers, vorab im kommerziellen Kino, ist natürlich der Star. „Star“ ist das englische Wort für „Stern“, und wie diese sind auch die Stars zugleich „zum Greifen nahe“ und unendlich fern. Sie kommen uns einerseits so bekannt und alltäglich vor, ähnlich wie der „Nachbar von nebenan“; andrerseits sind sie doch gleichzeitig so absolut unerreichbar und einzigartig. Der Star verdoppelt in diesem Sinne strukturell die Natur des illusionistischen Films, als die kinematographische Präsenz Nähe und die gleichzeitige Absenz Ferne impliziert.

Operativ betrachtet gewährleistet der Star die Kontinuität von einem Film zum nächsten und operiert als fester Faktor der Institution Kino, die - weil der Film die technologisch und finanziell aufwendigste Kunst ist - auf ökonomische Risikoverminderung dringend angewiesen ist. Das Starphänomen funktioniert in dieser Hinsicht strukturell ähnlich wie die Genres. Der Star zirkuliert zwischen der produzierenden/vertreibenden Industrie, dem spezifischen Film und dem Publikum. Und nach wie vor ist der Star neben dem Genre einer der zentralen Auslöser für einen Kinobesuch, viel mehr als etwa der jeweilige Regisseur. Das liegt wohl auch daran, daß der Star visuell und akustisch im Film „präsent“ ist, der Regisseur hingegen nicht.

Wie sieht diese Präsenz des Stars nun aus? Offensichtlich ist er keine reale Person, sondern ein Image, ein imaginäres Konstrukt. Nicht bloß die Wiederkehr desselben Darstellers von einem Film zum nächsten, auch die Ähnlichkeit der inter-filmischen Rollen und vor allem das Image des Stars außerhalb des Films ist hier von Bedeutung. Da er zugleich kollektiv und individuell ist, zugleich „jedermann“ und „niemand“, selbständiges Individuum und voll gesellschafts-/realitätstüchtiges Subjekt, stellen sich - bewußt oder unbewußt - für den/die Kinozuschauerin typischerweise eine Reihe Fragen, die wie folgt lauten könnten: „Ist Richard Gere wirklich so?“- „Spielt Jeanne Moreau sich hier selber?“ - „Marilyn Monroe war vermutlich auch in Wirklichkeit etwas dümmlich, oder?“ - und so fort. Im Unterschied zum Schauspieler reduziert sich der Star also nicht nur auf eine Rolle (ein Bezeichnetes), sondern ist immer auch und zugleich ein Körper-als-Performer (das heißt ein Bezeichnendes).

Damit der Star, in seiner Mischung aus Gewöhnlichkeit und (unerreichbarem) Begehren, überhaupt Star sein und bleiben kann, scheint es ferner, daß er oder sie nicht nur im Film, sondern auch außerhalb des Films in der sogenannten realen Welt eine Rolle spielen muß. Der Star ist also auch keine reale Person als Star. Dies wird sehr schön in Robert Altmans jüngster Komödie The Player (USA, 1992) reflektiert, wenn die Stars Bruce Willis, Julia Roberts u.a. in den end credits als „sich selber“ (as themselves) genannt werden, ihren Auftritt aber bezeichnenderweise in einem Film-im-Film absolvieren: Der Star, ob nun innerhalb oder außerhalb des Kinos, ist immer irgendwie „in einem Film“ (im Kopf des Zuschauers).

Medienwissenschaftier und Soziologen kennen das Phänomen der simultanen Einzigartigkeit (des bürgerlichen Traums vom freien, selbstbestimmtrationalen Individuum) und Gewöhnlichkeit (dazugehören, sozial akzeptiert, eingebunden, in die Familie/Klasse/Gesellschaft aufgenommen und ein funktionstüchtiger Teil dessen zu sein). Es ist dies einer der grundlegenden Widersprüche der amerikanischen und per extensionem auch der europäischen Gesellschaft, denn eine Sozietät aus lauter freien und der selbständigen Individuen hört irgendwann einmal auf, Gesellschaft zu sein, wenn die Individuen zu frei, zu einzigartig etc. werden. John Ford hat dies in seinen Filmen immer wieder implizit gezeigt, wenn etwa Henry Fonda als Abraham Lincoln in Young Mr. Lincoln (USA 1939) zum temporär größenwahnsinnigen Monster oder John Wayne in The Searchers (USA 1956) zum pathologischen Rächer und Einzelgänger werden.

Es ist wohl kein Zufall, daß Stars oft die Rolle des Außenseiters, Aussteigers, Einzelgängers, verkannten Genies spielen. Gewöhnlich und einzigartig: Die Verdopplung des filmischen Zeichens im Star findet im Dispositiv des Zuschauers seine Fortsetzung. Der/die Zuschauerin sitzt im dunklen Kinosaal gemeinsam mit anderen Leuten und befindet sich gleichzeitig in der einsamen Anonymität unverbindlich versammelter Individuen. Der Star sorgt also auch insofern für eine Kontinuität, als er die strukturelle Situation des im Kinosaal latenten Zwängen und Ängsten ausgesetzten Zuschauers spiegelt und als solcher diese imaginär aufzuheben fähig ist.

Die Verwurzelung des kinematographischen Dispositivs in seiner „aufgehobenen Einsamkeit“ mit der großstädtischen Dekonstruktion vormals kohärenter Räume und Beziehungen zugunsten einer Rekonstruktion imaginärer Relationen ist bereits vielfach untersucht worden. Die industriellen Revolutionen der ersten und zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lösten - durch neue und beschleunigende Transport- und Kommunikationsmittel, dann durch demographische und sozioökonomische Umschichtungen - die Menschen aus traditionellen geographischen und sozialen Verflechtungen und versammelten sie in bisher unvorstellbaren Ballungsräumen, den Großstädten des imperialen Europas am Fin de siede. Dispersion und Fragmentierung von Räumen, das Phänomen der Menschenmasse und die Entfremdung der Logistik von Arbeit und Wohnort sind in diesem Zusammenhang allesamt Wegbereiter des neuen imaginären Mediums Film. Die Tauschfunktion des Geldes tritt in der kapitalistisch-bürgerlichen Großstadt zwischen die Menschen und die Dinge, wodurch diese als Objekte zunächst ihren Gebrauchswert zugunsten des Tauschwerts verlieren.

Der Star als sowohl innerhalb wie außerhalb des Films zirkulierendes Image, also als kinematographischer „Mehrwert“, offeriert dem Publikum nicht nur eine Verbindung von einem Film zum nächsten, sondern auch zwischen der äußeren, fremd gewordenen Realität und der inneren, filmischen Wahrheit. Der Star verkörpert - als Realitäts-Referent, als Fetisch - gleichzeitig Film und referentielle Realität, ja in ihm vermischen sich das suggerierte Wirkliche und das Imaginäre in einem. Wie das Geld, das zwischen den Objekt gewordenen Dingen und Menschen zirkuliert, ist auch der Star ein Tausch-„Objekt“, da er uns bloß ein Image gibt, welches seinen Wert als Begehren in sich eingeschrieben hat (wie wir bereits anhand der Struktur des „gewöhnlichen Einzigartigen“ gesehen haben). Die in der modernen Urbanität gelockerten, gelösten sozialen und identitätsstabilisierenden Beziehungen erfahren im Starphänomen als Vernetzung von Innen (Psyche) und Außen (Welt) eine rekonstruierte, imaginäre Stabilisierung.

Im Star kommen daher verschiedene Widersprüche zusammen: Die Einsamkeit wird zugleich überwunden und amplifiziert. Diese Disposition begünstigt denn auch Rollen, die oftmals eine direkte Beziehung zur Paranoia unterhalten. Nach Jacques Lacan ist die Paranoia eine Störung im Übergang vom gespiegelten Ideal-Ich zum sozialen Ich, im Übergang zur Reterritorialisierung der eigenen Körperlichkeit nach dem zunächst deterritorialisiert-befriedigenden Spiegel-Ich. Während der Spiegelphase - Lacan siedelt sie grosso modo zwischen dem sechsten und achtzehnten Altersmonat an - erkennt sich das Kind als „Ich“ imaginär in seinem Spiegelbild, das immer ein „Selbst“ und zugleich ein „Anderer“ ist (Katzen zum Beispiel sehen in ihrem Spiegelbild immer nur eine andere Katze, weswegen sie dazu tendieren, vor Spiegeln fortzulaufen). Im wechselseitigen Dispositiv der Fähigkeit, ein inneres Bild von einer Person zu bilden einerseits, gleichzeitig sich selbst als anderen im Spiegelbild quasi „von außen“ zu sehen andrerseits, gewinnt das Kind ein erstes Bewußtsein von sich als Einheit, von Ganzheit und somit auch von einer imaginären - weil motorisch verfrühten - Kontrolle über den eigenen Körper. Freilich ist dieses imaginäre Ich in der Spiegelphase für Momente entgrenzt und situativ. Die Gefahr des „Sich-Auflösens“ besteht immer dann, wenn das Kind keinen „Spiegel“ (in Form eines realen Spiegels oder einer anderen Person) vor sich hat, wodurch auch der Spiegel eine Ambivalenz von Befriedigung und Bedrohung signalisiert. Erst wenn das imaginäre Spiegelstadium mit einem stärker einbindenden, auf die Grenzen des eigenen Körpers verweisenden Prozesses konfrontiert wird, dem sekundären der Verinnerlichung der Vaterfigur als Stellvertreter äußerer Normen und Gesetze nämlich, kann ein sozialisiertes und stabiles Ich entstehen, das sich immer auch seiner eigenen Begrenzungen bewußt ist. Da dieser Eingrenzungs- oder Reterritoriahsierungsprozeß sehr problemreich und schmerzhaft ist, kann es zwischen dem imaginären Ideal-Ich und dem symbolischen Sozial-Ich zu neurotischen Störungsfällen kommen. Die Paranoia ist ein solcher Fall.

Ist die Größenphantasie durch eine - sozial übermäßige - Ich-Entgrenzung definiert, kippt sie in der Verfolgungsphantasie in ihr Gegenteil um. Der „Spiegel“ (niemals wirklich überwunden) wird zum Instrument des Terrors, da er zugleich die Bedrohung des Ichs auslöst. Freilich geht die eigentliche Paranoia-als-Verfolgungsphantasie nicht sogleich in die fragmentarisierende Schizophrenie (Psychose) über, sondern dreht die Spiegelsituation um: Statt der Projektion vom Selbst auf den Anderen (Größen-Ich) dreht sie sich zur Projektion des (gefährlichen) Anderen aufs Selbst um. Die Einheit des Spiegelbildes bleibt gewahrt: So ist das Individuum in der Größenphantasie ein „Superstar“, vielleicht sogar Gott, in der Verfolgungsphantasie dagegen „sind alle gegen mich“, organisiert in einem machtvollen Verschwörungskomplott, in welchem nichts ohne Absicht geschieht.

Meine These ist nun, daß der Star - zugleich jedermann und niemand - dem paranoiden Spiegel sehr verwandt ist. Entstanden im Gefolge der Fragmentierung vormals stabiler, sekundär-symbolisierter Identitäten, wirkt der Star der letztlich strukturell schizophrenen Auflösung von Bindungen im soziokulturellen Feld durch imaginäre Rekonstruktionen entgegen, indem er als Fetisch - gleichzeitig Bezeichnendes und Bezeichnetes - wieder Spiegelrelationen zwischen den gesellschaftlichen Fragmenten entstehen läßt. Als Fetisch hat der Star eine Ersatzfunktion. Er verweist auf das Abwesende, für das er einsteht. Somit ist auch er, wie der Spiegel, ambivalent, da er dieses Abwesende zugleich überdeckt und verkörpert. Das Abwesende ist natürlich nichts anderes als das stabile, sozial abgefederte Individuum, dessen Absenz in der überhöhten Präsenz des „Bildes“ nur um so mehr verstärkt wird.

Dies ist vielleicht der Grund, weshalb der Einsatz des Stars ausgezeichnet in jenem Genre funktioniert, welches sich vor allem im amerikanischen, aber auch im französischen Kino etabliert hat. Ich meine hier den Paranoia-Film (warum sich das Paranoia-Genre im US-Kino herausgebildet hat, scheint vor dem Hintergrund des amerikanischen Hyper-Kapitalismus evident; in Frankreich dürfte der allseits präsente Zentralismus den Ausschlag gegeben haben, der sich politisch-kulturell seit dem 15. Jahrhundert in z.T. bedrohlichen absolutistischen Machtstrukturen niedergeschlagen hat). Die Paranoia-Filme sind natürlich Verschwörungsfilme, Politthriller, die gelegentlich die Paranoia nicht nur selber ausagieren, sondern sogar thematisieren. Ein solcher Film ist Alan J. Pakulas The Parallax View (USA 1974), auf dem Höhepunkt der Watergate-Hysterie und ein Jahr vor dem endgültigen militärischen Abzug der USA aus Südostasien entstanden. Ein Reporter (Warren Beatty) wird zum Opfer seiner Aufdeckung einer Verschwörung. Der Film beginnt mit der Ermordung eines prominenten Senators, der gute Aussichten auf die Präsidentschaft hat. Der Journalist, eher mittelmäßig, mit einem Hang zur Soziopathie und zur „verantwortungslosen kreativen Phantasie“, gelangt zur Überzeugung, daß an der Erschießung des Politikers mehr als eine Person beteiligt war, daß es sich also nicht um die relativ sinnlose Tat eines Einzeltäters handelt, sondern um eine geplante, systematisch durchgeführte Aktion. In der Hoffnung, die Konspiration aufzudecken, schleust er sich unter falschem Namen in eine undurchsichtige Organisation namens Parallax Corporation ein, in der - wie er meint - Attentäter ausgebildet werden (hier spielt also das Motiv vom Staat im Staat hinein, das im Verschwörungsfilm von zentraler Bedeutung ist). Als Beatty dann wirklich Zeuge eines weiteren Attentats wird, hält man ihn zugleich für den Täter. Auf der Flucht vor den vermeintlichen Verschwörern und der Polizei wird er erschossen.

Als Zuschauerinnen erfahren wir allerdings nie wirklich - und hierin liegt die Stärke des Films -, wer die Attentate begeht und ob es wirklich eine Verschwörung großen Stils gibt, obwohl dies eindeutig suggeriert wird. Gerade aus dem Zweifel, aus der Vagheit dessen, was uns der Film wirklich zeigt, können um so wirkungsvollere Phantasien von geheimen Mächten, von Verschwörung und Intrige zum Blühen kommen. In dieser Hinsicht hat The Parallax View auch Referenzpunkte außerhalb seiner filmisch konstruierten Welt. Elf Jahre nach dem ersten Kennedy-Mord und sechs Jahre nach dem zweiten war die Erinnerung an Politiker-Attentate einerseits noch sehr virulent, andererseits aber auch schon vom Schleier des Historischen überdeckt, so daß eine fiktionale Reflexion über dieses (inzwischen von einer breiteren Öffentlichkeit als spezifisch amerikanisch wahrgenommene) Thema möglich wurde. Zugleich hatte die Watergate-Krise eine innere Erschütterung politischer Überzeugung und politischen Vertrauens in das Funktionieren der Macht-Institutionen ausgelöst, welche in der Tat die Frage nach dem Staat im Staat nahelegten. Letztlich ging es wohl darum, daß man dem - zunehmend undurchsichtiger gewordenen - Machtzentrum nicht mehr trauen konnte und somit auch der Glaube an dieses Zentrum zerbröckelte. Das Fragmentieren des Zentrums aber ließ die paranoide Imagination als verkittende, wieder sinngebende Substanz hervortreten. Durch das Mittel der Fiktionalisierung konnte sich The Parallax View dem Thema der Verschwörung um so intensiver widmen, da die Paranoia ihre perfide Wirksamkeit jenem Umstand verdankt, daß sie sich nicht bloß aus reinen Hirngespinsten aufbaut, sondern tatsächliche Realitätsfragmente einem rational völlig vernetzten Raster unterwirft, in dem nichts zufällig, aber alles determiniert ist.

Ikonographisch zeigt uns Parallax View daher konsequent eine Welt der Anonymität, der latenten Angst, wenn die losgelösten Individuen immer wieder in der anonymisierenden Menschenmasse gefilmt werden oder vor kalten Glas-Stahl-Bauten wie einsame Figuren auf einem Schachbrett wirken. In die menschliche Leere der modernen Wolkenkratzer-Großstadt können um so leichter Phantasien einfließen, welche das zeitgenössische Sinnvakuum mit Imaginärem auffüllen. Das Starphänomen (im Film, aber auch in der Politik) spielt hier zweifellos seine Rolle.

Was im Zusammenhang mit The Parallax View oder auch Oliver Stones JFK (USA 1991) auffällt, ist, daß die Öffentlichkeit in großen Teilen offensichtlich nicht akzeptieren kann, daß ein Präsidentenmord (wie der von Kennedy) das Werk eines einzelnen Täters sein soll, also ein einzigartiges und irgendwo auch absurdes Ereignis. Wenn der Attentäter den „Nationenvater“, den Star, tötet, erhebt er (oder sie) sich für einen entscheidenden Moment selbst zum Star, zum Fatum, und entflieht somit der sozialen Bedeutungslosigkeit, die bei Lee Harvey Oswald oder - fiktional - Beattys Journalisten offenbar der Fall ist. Obwohl Beatty zwar nicht als Attentäter evoziert wird, sondern ganz im Gegenteil ein Attentat aufdecken will, erliegt er dennoch der Faszination der Verschwörung, genauso wie der von Kevin Costner gemimte Anwalt Jim Garrison in JFK sich zwangsläufig in der Rekonstruktion der Verschwörung selber in eine phantasierte Attentäter-Position begeben muß.

Natürlich ist das Starphänomen nicht mit Paranoia einfach gleichzusetzen. Aber - und dies habe ich aufzuzeigen versucht - es bestehen apparative Ähnlichkeiten der beiden Systeme. Auch der Barpianist in François Truffauts Tirez sur le pianiste (Frankreich 1960) wird für einen Augenblick aus seiner langweiligen Alltäglichkeit gerissen, als er sich in eine Frau verliebt, die in Gangsterkreise verstrickt ist, und er in der Folge auch selbst in Gefahren involviert wird. Womit sein Leben als kleiner Pianist zum Abenteuer wird. Gespielt wird der Pianist natürlich von einem Star, dem populären Chansonnier Charles Aznavour.

In der Starphantasie hat auch der „kleine Mann“ seine großen Momente.