I

Die Science-fiction-Autorin James Tiptree Jr. entwirft in ihrer Kurzgeschichte »Painwise« Geschöpfe, die im Übermaß mit Einfühlung begabt sind, sogenannte Empathen. Diese versuchen, nur mit glücklichen Wesen zusammenzusein, weil sie sowohl die angenehmen wie die schmerzlichen Gefühle anderer sofort übernehmen. Oft haben sie Mühe, eigene Gedanken von fremden zu unterscheiden, und sprechen aus, was ihre Dialogpartner eigentlich sagen müßten oder wollten. Die Empathen kommen in dreierlei Gestalt vor: als goldgelbes Buschbaby-Äffchen, weich, locker und biegsam wie ein Kind im zu großen Pelzmantel; als Schmetterling mit enormen Facettenaugen, gefiederten Fühlern und hauchzarten Regenbogenflügeln; oder als Boa constrictor, prall-gewunden, glatt und kühl, mit keilförmigem Kopf und eisgrauen Augen.

»Touch, taste, feel« ist die Devise der Empathen. Ab und zu veranstalten sie zu dritt einen »lovepile«, ein Liebesknäuel aus einem »great palatal-olfactory interplay«, bei dem sie Geschmäcker und Gerüche verschmelzen lassen, sowie aus anderen, schwer benennbaren Euphorie-Elementen. Dabei geht es um das Auskosten all der gegensätzlichen taktilen Texturen und Materialien der drei ungleichartigen Partner. Die wechselseitige Übernahme bedeutet zugleich eine Art Selbstgenuß, wie er nur über Prozesse der Einfühlung möglich wird, und damit eine immense Steigerung der Lust. Denn in einer kulminativen Mise en abîme, einer bis ins Unendliche gehenden Spirale des Reagierens auf das Reagieren, fühlen alle sowohl sich selbst wie die anderen wie sich selbst in den anderen wie die anderen in den anderen wie sich selbst im Gefühl all dieser Gefühle.

James Tiptree Jr. hat in ihrer Geschichte verschiedene Momente des Phänomens Empathie ausgelotet und ins telepathische, erotische und irreale Extrem getrieben. In Wirklichkeit sind empathische Prozesse viel flüchtiger, und es fällt gemeinhin nicht schwer, Eigenes und Fremdes zu unterscheiden. Aber auch in der Wirklichkeit - vor allem in Augenblicken gesteigerter Sinnlichkeit und in der Rezeption von Kunstwerken - findet eine Art gefühlshaftes Verstehen eines Gegenübers statt, wobei dieses Gegenüber ganz anders beschaffen sein kann als man selbst. Empathie setzt Wesensgleichheit nicht voraus.

II

Die unverbrauchbare Attraktivität des Zoos läßt sich zum Teil mit empathischen Prozessen erklären. Selbst Besucher, die Tieren eigentlich die Freiheit wünschen, können sich dem Reiz der direkten Gegenüberstellung, der Spiegelung, dem unwillkürlichen Vergleich mit dem Tier nicht entziehen. Sie schauen auf die Löwen und empfinden sich muskulös und von sandfarbenem, seidigem Fell überzogen - oder, im Vergleich, klein, schwach, aufrecht und nackt; schauen auf die Vögel und wissen, wie es sich anfühlt, auf zwei stockartigen Plastikbeinen mit viel zu langen Krallen zu stehen, die man im Flug hochklappt - oder gut sitzende Schuhe zu tragen, die festen Halt auf dem Boden geben. Jeweils schießt das empathische Empfinden nach vorn auf die Tiere, meldet, wie es wäre, wenn ..., und läßt locker, um dem eigenen Körpergefühl - verändert, gefestigt, bereichert - wieder stattzugeben.

Insbesondere die Tiergesichter in ihrer fremden Materialität und ihrem vermeintlichen Charakterausdruck faszinieren die Besucher. Man vergleicht sie mit menschlichen Physiognomien, anthropomorphisiert sie, schlüpft imaginativ in sie hinein und verwandelt ihnen probeweise das eigene Gesicht an. Wie wäre es, wenn die Augen so eng beieinander stünden - eine Miene des Mißtrauens oder der stechenden, mißgünstigen Aufmerksamkeit; wenn die Nüstern sich so weit blähten - eine Miene wilder, dumpfer Rücksichtslosigkeit; wenn flinke Augen ganz rund werden könnten, lappige Mundwinkel nach unten hingen, knöcherne Lippen einen Spalt breit offenstünden: nicht nur für Kinder eine Quelle der Belustigung und des Entzückens.

Meist bleibt es bei diesem vergnüglichen Spiel der Imagination; denn anders als im Falle der Tiptree-Empathen, die anfassen, schmecken, fühlen wollen und dabei intensiv mit-schmecken, mit-fühlen und sogar mit-denken müssen, beschränkt sich die Zoo-Erfahrung in erster Linie auf den visuellen Vergleich. Die Distanz zwischen dem Selbst und dem Anderen mag sich verringern, während wir uns einfühlen, bleibt aber grundsätzlich erhalten. Wir verwechseln uns nicht. Und wenn es gelegentlich zu unerfreulichen Körpererfahrungen kommt - angesichts von Tieren mit Ungeziefer oder triefenden Augen -, vermögen wir uns rasch aus dem empathischen Mitvollzug zu lösen, um mit Mitleid, Grauen oder Ekel zu reagieren. Empathie bildet in solchen Fällen nur ein kurzes Durchgangsstadium, um sich über die Befindlichkeit des Gegenübers klarzuwerden.

III

Auch Bilder und Statuen, insbesondere aber Photographien und Filme vermögen empathische Prozesse auszulösen. Hier verläuft die Begegnung wohl nicht genauso wie in der Realität, und es stehen auch weniger sensuelle Daten zur Verfügung - Bilder zum Beispiel riechen nicht und sind nicht dreidimensional doch grundsätzlich können ähnliche Einfühlungsleistungen stattfinden. Deshalb ist es für die Ästhetik, wie Theodor Lipps schon 1903 betonte, äußerst relevant, in welchem Maße ein Werk Einfühlung stimuliert. Für Lipps erfolgen solche Akte der Empathie nicht nur in menschliche oder andere Geschöpfe, sondern ebenso in die Architektur mit ihren nachfühlbaren Kräfteverhältnissen von Last und Stütze oder auch in Farben, Linien und Rhythmen. Dies sind interessante Ansätze (auch wenn Lipps ihr Potential für eine allgemeine Kunsttheorie überschätzt haben mag), in denen das Phänomen sich als etwas sehr Grundlegendes manifestiert.

Für eine filmische Rezeptionstheorie mögen alle denkbaren Spielformen von Empathie Bedeutung haben, vor allem aber die Einfühlung in Personen und Lebewesen, bei denen Handlungen oder emotionale Entwicklungen zu beobachten sind. In der frontalen Zuwendung von Gesichtern in Erregung, in der Bewegung der Figuren, die das Spiel der Muskeln nachvollziehbar macht, löst der Film zweifellos mehr Impulse zur emotionalen oder somatischen Einfühlung aus als andere Abbildungen und vermag seine Betrachter damit stärker einzubeziehen. Auch das reglose, ganz auf die Leinwand ausgerichtete, von eigenem Handlungsbedarf befreite Wahrnehmen macht das Kino zu einem idealen Ort für empathisches Mitvollziehen. Gegenüber der Romanliteratur verfügt der Film damit über sehr spezifische Formen, um das Verhältnis zwischen Rezipienten und Figuren zu intensivieren.

In der neueren Filmtheorie sind die Reaktionen der Zuschauer stärker ins Zentrum gerückt und insbesondere aus der Warte der kognitiven Psychologie diskutiert worden, einer Psychologie, für die das Stichwort »Empathie« wachsende Bedeutung gewinnt. Lipps’ Beobachtungen zur Einfühlung haben hier ursprünglich Anstöße gegeben; aber mit dem englischen Begriff »empathy« schlug die angloamerikanische psychologische Forschung eine andere, naturwissenschaftlich-empirische Richtung ein. Ihre Befunde erlauben es nun, in der filmischen Rezeptionstheorie auf das mißverständliche Allerweltswort »Identifikation« zu verzichten, um mithilfe einer differenzierten Terminologie viele Varianten der Zuschauereinbindung in den Film zu beschreiben.

Dieser Fortschritt verdankt sich vor allem zwei Werken: Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema (199 5) von Murray Smith, und Emotion and the Structure of Narrative Film: Film as an Emotion Machine (1996) von Ed S. Tan. Beide behandeln - zeitgleich, aber offenbar weitgehend unabhängig voneinander in England beziehungsweise Holland - ganz ähnliche Vorgänge und kommen zu ähnlichen Modellen und Schlüssen: Smith aus der Warte des Geisteswissenschaftlers, der die Psychologie als Hilfsdisziplin hinzuzieht; Tan umgekehrt, als Psychologe, der sich auf den Spielfilm einläßt.

Empathie wird in diesem Zusammenhang als grundlegender Faktor filmischen Verstehens betrachtet. Sie nimmt verschiedene Formen an. So unterscheidet Smith die »Perspektivenübernahme« oder »emotional Simulation«, bei der das Publikum sich in die Situation des fiktionalen Gegenübers versetzt, um auszutesten, wie diese Situation erlebt wird, von der »Gefühlsübernahme« oder »affective mimicry«, bei der die Empfindungen der anderen Person sich dank Mimik und Gestik unmittelbar übertragen (wenn auch gewöhnlich in abgeschwächter Form). Beiden ist gemeinsam, daß sie unwillkürlich und rasch von- statten gehen, aber auch schnell wieder verfliegen.

Die einfachste Form der »affective mimicry«, der inneren Nachahmung von Gefühlen, reagiert auf eine Ausdrucksskala der sogenannten Basisaffekte: Furcht, Überraschung, Wut, Ekel, Trauer, Freude, Interesse (die Liste variiert ein wenig von Schule zu Schule). Diese mimischen Äquivalente der Affekte sind offenbar universal verständlich, beruhen also auf einem angeborenen Code. Wir vermögen ein empörtes oder verängstigtes oder wutverzerrtes Mienenspiel unmittelbar zu deuten und reagieren mit einer Art von entferntem Echo desselben Affekts. Komplexere Gefühle - Neid, Scham, Enttäuschung usw. - können zwar auch empathisch erfaßt werden, verlangen aber einen höheren Grad an kognitiver Mitarbeit und Einblick in die Situation, da sie kulturell unterschiedlich erlebt und ausgedrückt werden. Der affektiven Nachahmung entspricht auf der Ebene des Körpers die motorische (»motor mimicry«), bei der es zu teils unterschwelligem, teils auch tatsächlichem muskulären Mitvollzug beobachteter Körperanstrengung kommt: zu kleinen, intuitiven, oft antizipierenden Spiegelbewegungen, wenn eine andere Person intensiv wahrgenommen wird. Man denke an jene Fußballfans, die mit zuckendem Fuß vor dem Fernseher sitzen, wenn ein Tor geschossen werden soll, oder an die Mütter, die selbst den Mund aufsperren, wenn sie dem Baby Brei füttern - doch hier mischt sich oft empathische Mimesis mit gestischer Aufforderung.

Während bei den verschiedenen Formen der Empathie mehr oder weniger dieselben Gefühle oder motorischen Impulse im Publikum entstehen wie im beobachteten Gegenüber, ist dies bei anderen Reaktionsformen nicht der Fall. Im Register »Sympathie/Antipathie«, das von spontaner Zuneigung und der jeweiligen Erzählperspektive, aber auch der moralischen Billigung oder geteilten Lebensanschauung abhängt, können eigenständige Zuschauergefühle aufsteigen - wie etwa Rührung, Belustigung, Abscheu oder Mitleid angesichts einer Person, die ihrerseits gerade Angst empfindet. Im Verlauf eines Werkes pflegt Sympathie sich allmählich zur Parteinahme für bestimmte Figuren zu verfestigen. Empathische und sympathische Reaktionsformen kommen auch simultan vor, greifen oft verstärkend ineinander oder widersprechen sich gelegentlich: So ist es möglich, im Kino gleichzeitig zu hoffen und zu fürchten, daß ein Mörder gefaßt wird.

IV

Doch zurück zur Empathie mit dem Tier. Motorische Nachahmung kommt auch im Tierfilm häufig zum Zuge, insbesondere bei Aufnahmen, die das Spiel der Muskeln so deutlich vor Augen führen, daß man Analogien zum eigenen Körperschema empfinden kann. Bei Pferdesport-Sendungen lösen zum Beispiel frontal gefilmte Hürdenrennen wenig Empathie aus, ganz im Gegensatz zu seitlichen Ansichten, die uns die Arbeit der vier Läufe und Hufe zeigen: eine triviale Beobachtung, die aber gleichwohl bezeugt, daß man sich auch in fremdartige Anatomien einzufühlen vermag (weshalb ein Tausendfüßler nervös macht).

Mindestens ebenso wichtig wie ein günstiger Blickpunkt ist das antizipierende Verständnis dessen, was ein Tier vorhat. Der Sprung über die Hürde erfordert Schwung und Präzision, eine besondere Dynamik, die je nach Hindernis, aber auch im Verhältnis zur jeweiligen Statur zu bewältigen ist. Beobachten wir das springende Pferd, so mischen wir eigene Erfahrungen des Springens mit unserer Anschauung der muskulären und voluminösen Gegebenheiten des Tieres, und wir empfinden den geglückten Sprung als einen Triumph über die Erdenschwere, an dem wir innerlich beteiligt sind.

Empathie dieser Art reagiert auf das Tier als Tier, unabhängig von anthropomorphisierenden Einfühlungsprozessen, wie sie Tierfilme oft anzuregen trachten. Diese rekurrieren dabei zunächst auf Impulse, welche für das reale Zoo-Erlebnis bereits beschrieben wurden: Ähnlichkeiten der tierischen Physiognomie mit menschlichem Ausdruck führen zu intuitiven projektiven Zuschreibungen. Dies um so leichter, als den Tieren oft die Fähigkeit zum tatsächlichen affektiven Ausdruck fehlt oder zu fehlen scheint, weil ihre Ausdrucksformen nicht unbedingt verständlich sind. Man weiß zwar, was es bedeutet, wenn Raubtiere ihre Fangzähne entblössen oder Hunde mit dem Schwanz wedeln; doch im allgemeinen bleibt die tierische Mimik und Körpersprache für Laien opak. So kann die Anthropomorphisierung ungehindert zum Zuge kommen, die in Verkennung der tierischen Verhältnisse über das Ziel hinausschießt und die Leerstelle mit menschlichen Emotionen füllt.

V

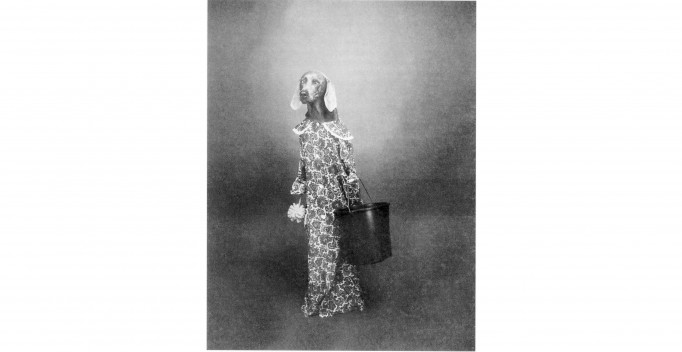

Der amerikanische Kunstphotograph und Videofilmer William Wegman arbeitet, vernarrt in seine Hunde, fast ausschließlich mit ihnen. Sein Weimaraner »Man Ray« gelangte in den siebziger Jahren zu hohem photographischem Ruhm, andere Hunde folgten. In letzter Zeit hat Wegman sogar opulent illustrierte, photographische Märchenbücher geschaffen, zum Beispiel eine Version von »Aschenputtel«, bei der alle Figuren durch hybride Gestalten verkörpert sind, auf deren menschliche, kostümierte Leiber Hundeköpfe montiert sind. Cinderella, das Aschenputtel, das den Prinzen heiraten wird, steckt in einem einfachen, bis zum Boden fallenden Mädchenkleid mit langen Ärmeln, aus dem der Kopf und der kräftige fellbedeckte Hals eines Weimaraners hervorsehen, mit den typischen Schlappohren, Stirnfalten und besorgt blickenden Augen. Auch der Prinz ist ein verkleideter Weimaraner, ebenso Stiefmutter und Stiefschwestern; doch daneben kommen auch Katzen (als Katzen) und Hunde anderer Rasse (als Kutschpferde) vor.

Vergleicht man weibliche und männliche Figuren, tritt ein gewisses Mißverhältnis, ein »gender trouble« hervor. Zwar können hängende Hundeohren frisurmäßig, als Äquivalent zu weiblichen Locken, gelesen werden, so daß die Frauenfiguren auf den ersten Blick glaubhafter sind als die männlichen. Doch ein zweiter Blick läßt haarige Oberflächen und den starken Nacken störend in Erscheinung treten. Vor allem aber liegt etwas äußerst Unweibliches in den unter der Schnauze halb verborgenen, schwarzen Lippen - es fehlt der rote Mund, den man mit Weiblichkeit assoziiert. Von' daher wirken besonders die »jungen Frauen«, Aschenputtel und die Schwestern, fast wie Transvestiten. Hier stören auch die tiefen Hundefalten die der Jugendlichkeit zuwiderlaufen, am meisten. Die männlichen Figuren erscheinen dagegen überzeugender und weniger grotesk, aber zugleich auch weniger interessant und insgesamt eher schwächer als die »Frauen«, weil sie ihnen so ähnlich sind. Rüden und Hündinnen weisen an Kopf und Nacken ja wenig Unterschiede auf.

Der Reiz des Wegmanschen Verfahrens liegt, aus der Warte der Empathie, in den gegenläufigen Impulsen, welche die Bilder auslösen. Einerseits handelt es sich um anthropomorphe fiktionale Figuren, die durch Attribute, Situationen, Handlungsweisen und die dazu unwillkürlich ergänzten Gefühle beseelt sind, so daß man ohne Mühe mit »affective mimicry« auf sie reagiert. Andererseits erhebt sich auf der Ebene der Tiergesichter jedoch Widerstand, weil Sein und Schein zu weit auseinanderfallen. Denn hier greift eine direkte Reaktion auf das Tier als Tier, dessen starke Halsmuskulatur man zum Beispiel empathisch als solche mitempfinden kann oder dessen vermeintlich erzwungenen aufrechten Gang und Unbehaglichkeit in Menschenkleidern man nachvollzieht. Oder man reagiert, wie im Zoo, auf das Tier im Vergleich und im Gegensatz zum Menschen; schreibt also den Weimaranern einen teils sorgenvollen, teils ergebenen, etwas überheblichen, gleichzeitig eigensinnigen und gutmütigen Charakter zu, ganz unabhängig davon, welche Rolle sie im Märchen spielen. Während eine Anthropomorphisierung bei »normalen« Tiergeschichten leichter gelingt, bei denen die fiktionalen Gestalten entweder als echte Tiere zu sehen oder, im Falle von Zeichnungen, bereits auf der Ebene der Darstellung stark vermenschlicht sind (Mickey Mouse bringt die Basisaffekte voll zum Ausdruck), gerät man angesichts der Wegman-Hybriden in eine tiefe Ambivalenz oder eine hin und her kippende, unstete Auffassung der Figuren.

An manchen Stellen - Höhepunkten des Verfahrens - können die verschiedenen Elemente witzig und anrührend zusammenfließen. So nutzt Wegman gelegentlich den typischen Hundegestus des Interesses, bei dem der Kopf schief nach vorn gereckt, die Ohren leicht hochgezogen, die Augen gerundet werden, um Aufmerksamkeit und Eifer seiner Figuren auszudrücken: Cinderella näht sich ein Ballkleid zum Beispiel, und der Weimaraner scheint sich voller Inbrunst auf die Nähmaschine zu konzentrieren. Oder die rot geränderten Hundeaugen und sorgenvollen Falten stehen für Qual und Kummer: Cinderella liegt zu Bett, die Ohren wirr zwischen Kopfkissen und Decke zerdrückt, und weint sich in den Schlaf.

Während Wegmans Bilderbücher bunt und üppig sind, seine Kunstfotos erlesen und perfekt, beschränken sich seine frühen Videofilme auf ein karges, flaues Schwarzweiß. Die technische Glanzlosigkeit, die den einfachen Videokameras seinerzeit eigen war, wird hier in Kauf genommen, vielleicht sogar bewußt genutzt. Die Videos präsentieren jeweils ein Konzept, eine kleine Idee, die nie länger ausgespielt wird, als sie trägt, und sich scheinbar spontan vollzieht: lakonische Skizzen von zwei oder drei Minuten, deren Bescheidenheitsgestus darüber hinwegtäuschen kann, wie hintersinnig sie sind.

Man Ray, Do You Want to? von 1973 zeigt vor neutralem Hintergrund Kopf und Hals des Hundes, der auf Fragen seines Herrn reagiert. Sprachverständnis und imaginative Entscheidungsfreiheit werden vorausgesetzt. »Man Ray, do you want to see Jane?«, »Do you want to go to the beach?« und ähnliche Fragen lassen den Hund aufmerksam zuhören und durch kleine Gesten und Töne Verständnis signalisieren. Ein mahnendes »Man Ray!« ruft ihn zur Ordnung zurück, wenn er sich abzuwenden beginnt; Schütteln des Kopfes scheint Ablehnung, Hochziehen der Schnauze gesteigertes Interesse, Augenzwinkern Wartehaltung, Lippenlecken sich anbahnende Langeweile zu bedeuten. Als der Hund schließlich aufsteht, sagt Wegman rasch »Let’s go«, und der kleine Film ist zu Ende. Das Konzept: die Kluft zwischen tierischer und menschlicher Kommunikation zum Ausdruck zu bringen, indem der Bogen überspannt, die anthropomorphisierende Empathie dekonstruiert wird, ist erfüllt. Doch zugleich bezeugt der liebevolle Bezug zum Tier, die intensive Kommunikation zwischen Hund und Herrn, daß es einer Anthropomorphisierung gar nicht bedarf.

Noch asketischer ist Wegmans dreiminütiger Two Dogs and a Ball von 1975, der ganz ohne Ton auskommt. Zwei Weimaraner, ein kleinerer und ein größerer, sitzen frontal nebeneinander vor einer dunklen Wand und bewegen Köpfe, Augen und Ohren simultan. Ihr Ausdruck erscheint identisch - aufmerksam und doch verbiestert, hochmütig, aber leicht düpiert -, während ihre Bewegungen sich manchmal um Bruchteile von Sekunden gegeneinander verzögern. Insbesondere der Kleinere scheint eine Spur begriffsstutziger als der Große. Offenbar folgen ihre Blicke einem Objekt, das ihnen etwas bedeutet, ohne daß sie begreifen könnten, was vorgeht, und ohne daß ihr Interesse hinreicht, um sie zum Aufstehen zu veranlassen. Zwar wird schon im Titel verraten, um was für ein Objekt es sich handelt, doch für die Zuschauer verblaßt die tatsächliche Situation vor der rätselhaften, quasi telepathischen Simultaneität der beiden Tiere. Fast scheinen sie einer Choreographie zu folgen. Doch es fehlt die rhythmische Grazie, so daß der Eindruck von nutzlosem Aufwand, würdelosem Pathos, Mißverständnis letztlich überwiegt. Unfreiwillige Komik als Folge relativ komplizierter Kopfbewegungen entsteht, wenn die Hunde sich nach verschiedenen Seiten umdrehen. Dazu trägt der Umstand bei, daß sie eigentlich auf die Kamera - und damit auf die Zuschauer - ausgerichtet sind, aber auf etwas reagieren, das im filmisch unbetretbaren Raum, also bei, hinter oder über der Kamera, unsichtbar existiert: ein visuelles Nichts.

Wie im vorigen Film, Man Ray, Do You Want to?, spielt Wegman hier mit dem Zuschauerwissen um die profilmische Situation, die mit der Wahrnehmung und Auffassung des Gezeigten in Widerspruch gerät. Wiederum liest man Gefühle in die Tiere hinein, die gar nicht angemessen sind, lädt sie anthropomorph auf, gleitet aber an ihnen ab und scheitert an der Unsinnigkeit und Minimalität des Gezeigten, bis man schließlich wieder auf ihre Realität als Hunde reagiert.

VI

Zum Schluß noch eine Nachbemerkung. Es ist anzunehmen, daß sich Rezipienten ebenso wie Filmemacher individuell in ihrer empathischen Sensibilität unterscheiden. Dies sowohl, was den Stärkegrad ihrer Neigung angeht, sich in andere einzufühlen, wie auch hinsichtlich der Situationen oder der Geschöpfe, die Empathie auslösen. Hier könnten empirische Untersuchungen ansetzen. Und sie könnten auch zur Klärung beitragen, welche spezifischen Formen der Darstellung empathische Prozesse begünstigen.