Obi-Wan Kenobi und sein Jedi-Lehrmeister Qui-Gon Jinn gönnen sich bei einem gemeinsamen Dinner eine rare Pause von der Rettung der Galaxis. Gerade haben sie miteinander auf die gemeinsamen Jahre angestossen und vergangener Abenteuer gedacht, als sich ein unbehagliches Schweigen über die Tafel senkt. Sie schauen sich tief in die Augen, und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von denselben, dass sie es schon lange wussten, aber es sich nicht einzugestehen wagten: Sie empfinden mehr füreinander als Freundschaft. Es folgt ein leidenschaftlicher Kuss, und kurz darauf verliert der junge Jedi-Lehrling mit Hilfe seines Meisters seine Jungfräulichkeit.

Wie Kirk und Spock unter die Wilderer fielen

Nicht im Bonusmaterial einer DVD-Edition von Star Wars I: The Phantom Menace (George Lucas, USA 1999) findet man solche Szenen, sondern im Untergrund der Fanliteratur, die als Fanfiction oder kurz Fanfic bekannt ist. Spätestens seit den Erfolgen einer Jane Austen oder der Sherlock-Holmes-Geschichten Arthur Conan Doyles hat es Fans dieser Werke gegeben, die sich die Freiheit nahmen, die Erlebnisse ihrer Lieblingsfiguren weiterzuspinnen. Zu einem eigentlichen kulturellen Phänomen entwickelte sich Fanfic jedoch erst im Umfeld der Science-Fiction-Fernsehserie Star Trek (im deutschsprachigen Raum: Raumschiff Enterprise) aus den Sechzigerjahren. Wie zuvor um die literarische SF entwickelte sich um diese Serie eine mehr oder weniger feste Fangemeinde, doch deren Betätigungsfelder gingen über alles bisher Gekannte hinaus: Die Besatzung der Enterprise wurde zum Gegenstand von Geschichten und Romanzyklen, Gemälden und Gedichten, Kritiken und Klatsch, Songs und Videos, Schmuckdesign und Häkelarbeiten. Ein auffälliges Merkmal all dieser kreativen und kunsthandwerklichen Aktivitäten ist, dass sie hauptsächlich von Frauen betrieben und wohl auch konsumiert werden.

Schon bald gingen Fans dazu über, sich auch andere popkulturelle Medieninhalte auf diese Weise anzuverwandeln: Filme und Fernsehserien aus den Genres Science Fiction und Fantasy (beispielsweise Blake’s 7, Beauty and the Beast), Krimi und Action (z. B. Starsky and Hutch, The Professionals) sowie in neuerer Zeit Bücherzyklen und ihre Verfilmungen wie The Lord of the Rings und Harry Potter. Der amerikanische Kulturwissenschafter Henry Jenkins bezeichnete in seiner Studie über Fanaktivitäten solches Vorgehen in Anlehnung an Michel de Certeau als «textuelles Wildern».1 Dabei sieht er nicht nur die Begeisterung für das jeweilige Medienprodukt als Triebfeder derartigen Tuns, sondern auch die Frustration darüber, was diejenigen, die über Plotentwicklungen und Sendeplätze gebieten, damit anstellen. Die nomadisierenden Wilderer versuchen somit, den Grossgrundbesitzern das abzutrotzen, was diese ihnen vorenthalten.

Kein Wunder also, wenn viele Fans nicht so sehr versuchen, das im Fandom als «Kanon» geltende Originalmaterial zu imitieren, sondern es in zum Teil völlig neue Richtungen führen. In Fanfics werden Kirk, Spock und McCoy aus Versehen in das irdische Fernsehstudio gebeamt, in dem die Star-Trek-Serie gedreht wird, während in einer anderen Geschichte die Schauspieler William Shatner, Leonard Nimoy und DeForest Kelley sich plötzlich an Bord der «echten» Enterprise befinden; Fans malen das Eheleben von Mr. Spocks Eltern oder Fox Mulders Kindheit aus, erzählen die Ereignisse von Star Wars aus dem Blickwinkel Darth Vaders, und es kann geschehen, dass Han Solo auf Indiana Jones trifft (beide gespielt von Harrison Ford) oder Professor Snape ein Kind von Harry Potter erwartet. Und dann gibt es noch einiges, das wirklich seltsam ist.

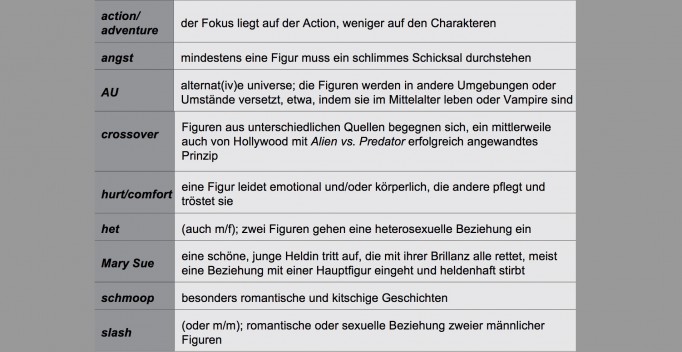

Diese literarischen Erzeugnisse zirkulierten als Fotokopien innerhalb kleiner Gruppen wie auch zwischen ihnen oder wurden in zum Teil auch illustrierten, selbst produzierten Zeitschriften verbreitet, so genannten Fanzines, die aus (Fan-)ethischen wie aus Copyright-Gründen nicht gewinnorientiert sein dürfen. Mittlerweile haben sich Verbreitung und Quantität der Geschichten durch das neue Medium Internet vervielfacht, auch wenn die nach wie vor existierenden gedruckten Fanzines ein höheres Prestige zu besitzen scheinen. In den Inhaltsverzeichnissen der Fanfic-Archive im Netz sind die einzelnen Texte mit einer für den Laien schwer verständlichen Fülle von Abkürzungen, Akronymen und Jargonausdrücken gekennzeichnet. Sie geben Aufschluss über den zu erwartenden Inhalt der Stories und damit über die im Fandom bevorzugten Themen und spezifischen Genres. Einige der wichtigsten sind: (siehe Abb. 1).

Slash: «Loving depictions of beautiful men making love lovingly»

Auch der Ursprung des Slash, in dem Jenkins den vielleicht originellsten Beitrag des Fandoms zur Popkultur sieht, lässt sich zu den Star-Trek-Fanzines der Siebzigerjahre zurückverfolgen. Der Begriff leitet sich vom Schrägstrich (engl. «slash») ab, der zwischen den Namen oder Initialen des Männer-Paares steht, dem eine romantisch-sexuelle Beziehung angedichtet wird, beispielsweise Kirk/Spock oder K/S. Eine 1992 veröffentlichte Studie der Ethnographin Camille Bacon-Smith stellt fest, dass Fanfics zu rund 90 Prozent, Slash-Stories aber fast ausschliesslich von Frauen verfasst werden.2 Obwohl die Vergrösserung des Fandoms oder eher Ficdoms im Zuge des Internetbooms zu einer Ausweitung der Szene geführt haben mag, geht man immer noch davon aus, dass der typische Slashfan weiblich ist. Was immer wieder Erklärungsversuche provoziert hat.

Slasherinnen berufen sich gerne darauf, dass sie nur einen Subtext ans Tageslicht bringen, der im Kanon selbst schon vorhanden war, und verweisen auf eine lange Traditionslinie, die von der Ilias bis zu amerikanischen Klassikern wie The Deerslayer und Huckleberry Finn reicht. Beste Voraussetzung ist eine intensive Freundschaft, welche die einzig dauerhafte soziale Bindung des Buddy-Paares darzustellen scheint, während alle Frauenbeziehungen buchstäblich episodenhaft bleiben (bekannt als «Dead Girlfriend of the Week»-Syndrom). Auch leidenschaftliche Abneigung kann einen guten Ausgangspunkt bilden (etwa bei Harry Potter und Draco Malfoy). Nun sind Slashfans nicht die ersten, die Medienprodukte mit Adleraugen nach verdächtigen Blicken, Gesten oder Beschreibungen durchforsten: Arno Schmidt hat ähnliche Betrachtungen über Karl-May-Romane angestellt; der Anti-Comic-Kreuzzügler Dr. Frederic Wertham wollte in Batman und Robin ein homosexuelles Paar erkennen, und besorgte Christen sehen sogar bei den Teletubbies schwule Tendenzen. Wie gerade das letzte Beispiel zeigt, sagen solche Behauptungen mitunter mehr über diejenigen aus, die sie aufstellen, als über die eigentlichen Texte.

Man könnte sogar umgekehrt behaupten, dass Slash, der auch in Fankreisen nie ganz unumstritten war, von allen Fanfics am weitesten vom vorgegebenen Material abweicht, es gegen den Strich liest und darum den Reiz der Subversion besitzt. Man demonstriert damit sein eigenes souveränes Verfügen über Inhalte, die normalerweise in den Händen von Leuten liegen, die unter Fans resigniert als TPTB («The Powers That Be») oder gar TIIC («The Idiots In Charge») tituliert werden.

Die Erklärung, die Mitglieder des Ficdoms selbst am häufigsten geben, lautet, dass sie eine Beziehung zwischen wirklich gleichwertigen Partnern darstellen wollen, dass dies in unserer Gesellschaft im Allgemeinen und mit den in den geslashten Medienprodukten gezeigten Tussis im Besonderen jedoch schlicht nicht möglich sei. Das Argument mag eine gewisse Berechtigung gehabt haben in den Tagen, als Lieutenant Uhura drei Star-Trek-Staffeln lang nicht viel mehr zu tun hatte, als im Minirock herumzustehen und dann und wann «Alle Kommunikationskanäle offen, Captain» zu sagen. Doch in der letzten Dekade haben sich eine Menge starker Frauenfiguren auf Bildschirm und Leinwand breitgemacht, von Dana Scully über Buffy und Xena bis zu den weiblichen Actionheldinnen wie Elektra und Lara Croft, nicht zu vergessen all die tapferen Kommissarinnen und Gerichtsmedizinerinnen und natürlich Captain Janeway, der erste weibliche Star-Trek-Kommandant. Und selbst wenn die vorgegebenen Frauenfiguren nicht dem Geschmack der Fans entsprechen – was hindert sie daran, sie entsprechend abzuändern?

Tatsächlich wirken Slashstories fast frauenfeindlich, wenn man sieht, wie gerade Frauenfiguren behandelt werden, für die der Held im Kanon romantisches Interesse zeigt. Solche Störfaktoren werden im Fanjargon als «unwanted gratuitous love interest» bezeichnet, und es ist sicher kein Zufall, dass das Kürzel dafür UGLI («ugly» = engl. für «hässlich») lautet. Ist Eifersucht im Spiel, wie eine Autorin in einem Internet-Fanforum meint, die zwar eine von ihr geliebte männliche Figur gerne in sexuellen Situationen, aber nicht mit einer anderen Frau sehen will?

So if I want to see love and happiness at all, and want so see some hot action, but some that isn’t a dagger through my own heart, it’s really the most obvious option to let my favourite character jump into bed with his best mate. [...] That’s someone I can’t be jealous of because he’s just a different category to a mere love interest [...] I can’t ever come between them, nor would I presume to – but the really good thing is, [...] no other girl is ever going to come between them either.3

Ein Beispiel für ein solches Eifersuchtsszenario findet sich etwa in der Story «Shadows – The Calm Before the Storm», in dem die Frau nur als unsympathischer Störenfried figuriert:

«So cute. Does he always look this cute when he’s asleep?» she whispered as one of her small hands came to brush against Anakin’s cheek. Obi-Wan seemed to scoff at her gesture, but swallowed the bitter taste in his mouth. «I suppose he does.» He replied, that bile of jealously [sic] rising from his stomach and burning his esophagus. Even more so when Padme went to lift Anakin’s legs and sit on the other side of the sofa and bring his legs to rest on her lap. Obi-Wan, at this point, was seriously considering draping his arm over Anakin’s chest to show her that Anakin was his. Right about now, he was feeling threatened by Padme; she had only spent a mere day with Anakin and already, she was trying to steal him from Obi-Wan, who had spent eighteen years with him. She had no right.4

Wenn schon keine andere, warum wollen Slasherinnen auch nicht sich selbst in den Armen ihrer Idole imaginieren? Die Autorin des ersten Zitats meint dazu, eine Mary Sue zu schreiben stünde ausser Frage, solange man noch ein Quentchen Selbstrespekt habe. Die von ihrer ganzen Umgebung geliebten und genialen jungen Heldinnen des Mary-Sue-Genres lassen allzu sehr die idealisierten Selbstprojektionen ihrer Urheberinnen erkennen, mit denen «ehrgeizige Wünsche, welche der Erhöhung der Persönlichkeit dienen, oder erotische» erfüllt werden, wie Freud es vom Tagtraum vermutet hat.5 Dieses Genre ist ganz besonders verpönt, schon die Bezeichnung leitet sich von einer Parodie auf diese Art von Geschichten ab. Bacon-Smith machte auch eine Tendenz aus, allmählich alle Geschichten mit weiblichen Hauptfiguren den verachteten Mary Sues zuzurechnen; ausserdem fand sie, dass generell mehr Fanfics Männer als Frauen im Mittelpunkt haben. Um zu überprüfen, ob diese Befunde auch für die neue Generation von Autorinnen zutreffen, wäre eine umfassendere Untersuchung vonnöten; es lässt sich jedoch schon bei oberflächlicherer Betrachtung sagen, dass mittlerweile die lesbische Variante des Slash, Femslash, nicht mehr so vernachlässigbar selten ist, wie dies um 1990 noch der Fall gewesen sein muss. Auch da bedarf es allerdings der Abklärung, ob diese Zunahme relativ ist oder nur absolut, weil es eben generell mehr Fanfics gibt.

Freud und Frust und Fantasie

Bei den liebevollen Beschreibungen, welche die Autorinnen den körperlichen Vorzügen ihrer Protagonisten widmen, verleihen sie ihnen nicht selten androgyn anmutende Züge, wenn sie etwa von langen Wimpern und vollen Lippen, haselnussbraunen Augen und zarter Haut schwärmen. In seltenen Fällen muten sie ihren Helden sogar eine Schwangerschaft zu, sehr häufig dagegen sind Hurt-Comfort-Szenarios, in denen die Protagonisten sowohl ihre Verletzlichkeit wie ihre fürsorgliche Seite ausgiebig unter Beweis stellen dürfen. Auch verbringen sie notorisch viel Zeit damit, über ihre Gefühle und Beziehungen nachzudenken und zu diskutieren. Kurzum, man könnte mit Julia Houston behaupten, dass sie sich wie Frauen benehmen.6 Und doch muss man in den Figuren mehr als nur mit Penissen ausgestattete Mary Sues vermuten, zumal eindeutige Zuordnungen einer Femmeund Butch-Rolle selten zu sein scheinen.

Constance Penley verortet das Vergnügen der weiblichen Fans an den rein männlichen Liebesszenen in den vielfältigen Identifikationsmöglichkeiten. Man kann einen Mann haben, was für eine heterosexuelle Frau beim Sex der Normalfall ist, und sich ausmalen, wie es ist, selbst einen Phallus zu haben: «If, in the psychoanalytic account of fantasy, its two poles are being and having, this fantasy has it all, and all at once: the reader/writer can be Kirk or Spock (a phallic identification, rather than a regression to the pre-Oedipal) and also have them (as sexual objects), since, as non-homosexuals, they are not unavailable to women.»7

Der letzte Punkt lässt sich allerdings nicht bestätigen; obwohl nach wie vor sehr viel Slash First-Time-Stories sind, in denen die erste sexuelle Begegnung der Figuren beschrieben wird, scheuen sich die Autorinnen meiner Erfahrung nach nicht (mehr), ihre Akteure als schwul zu bezeichnen oder ihnen bereits einschlägige Erfahrungen mit anderen Personen zu attestieren. Die These von der multiplen Identifikationsmöglichkeit ist jedoch einleuchtend und passt gut zu einem auffälligen stilistischen Merkmal dieser Geschichten, nämlich ihrer perspektivischen Vielfalt. Wie Sabine Horst schreibt, wechseln «viele Erzählungen [...] denn auch so häufig die Perspektive, dass ohne ein System grafischer Verweise kaum auszumachen wäre, wer gerade spricht oder denkt»8 (oder wer mit wem was macht). Und wenn eine Geschichte ganz aus der Perspektive einer Figur geschrieben ist, wird sie nicht selten durch eine zweite ergänzt, in der die «fehlende» Perspektive zum Zug kommt.

Freilich geht es im Slash nicht nur um Sex. Obwohl es Stories aus dem PWP-Subgenre («Plot, What Plot?») gibt, die aus nicht viel mehr als einem Sexualakt bestehen, kommen nicht wenige auch ganz ohne explizite Beschreibungen aus, oder diese stellen nur einen kleinen Teil einer langen Geschichte dar. Slash hat, trotz grösserer Neigung zu explizitem Sex und ebensolcher Gewalt, oft eine grosse Ähnlichkeit mit typischen Romanzen für ein weibliches Publikum: Von anfänglicher Attraktion ist es ein weiter und beschwerlicher Weg über viele Hindernisse, Missverständnisse und Zweifel (und tausend Worte), bis die beiden füreinander Bestimmten sich endlich in die Arme sinken können – oder aber auf die erste sexuelle Erfüllung folgt eine weitere Runde der Zweifel und Verleugnung, bis eine klärende Aussprache endgültig dem gemeinsamen Glück zum Durchbruch verhilft (dies vor allem in Plots, in denen der erste sexuelle Kontakt durch äussere Umstände erzwungen war, wie etwa Mr. Spocks aus einer TV-Episode bekannte Pon Farr, eine Art Brunftzeit, die tödlich verlaufen kann. Die wurde in der deutschen Synchronfassung ad usum Delphini in ein unverdächtiges «Weltraumfieber» umgewandelt).

Und doch ist es ein entscheidender Punkt, dass diese Geschichten um männliche Figuren gesponnen werden. Viele Gelehrte gehen darin einig, dass Slash ein experimentelles Spiel mit den Grenzen traditioneller Männlichkeit und deren Auflösung und Neukonfiguration ist. So etwa Henry Jenkins: «Slash makes masculinity the central problem within its narrative development and tries to envision a world where conventional sexual identities are redefined in a more fluid, less hierarchical fashion.»9 Ganz ähnlich sieht es Sabine Horst: «Metaphorisch könnte man von einer Verflüssigung des Geschlechter-Dualismus sprechen, einer Auflösung jener Vorstellung von einer bipolaren Sexualität, auf die sich die Beziehungsmodelle und -hierarchien unserer Gesellschaft gründen.»10

Auch Bacon-Smith sieht im Slash die Möglichkeit, Männlichkeit nach eigenem Gusto zu rekonstruieren, allerdings in ein dunkleres Licht getaucht; während Jenkins und (ihm folgend) Horst den utopischen Aspekt des Slash betonen und insbesondere Letztere ihn als lustvolles Experiment hin zu einer «Sexualpolitik fürs nächste Jahrhundert» feiert, dient er nach Bacon-Smiths Ansicht den Autorinnen eher zu therapeutischen oder kompensatorischen Zwecken. Gemäss Bacon-Smith wird Fanfic generell von ihren Autorinnen zur Verhandlung persönlicher Bedürfnisse und Erfahrungen gebraucht. Vor allem im Slash-Fandom gibt es nach Bacon-Smith eine besonders grosse Anzahl von Frauen, die Beziehungen zu Männern höchst ambivalent gegenüberstehen, sie sowohl anziehend als auch bedrohlich finden. Zusätzlich gestützt auf eine Umfrage, derzufolge ein grosser Teil der im Fandom und speziell in den homoerotischen Genres aktiven Frauen in keiner Beziehung und vielfach enthaltsam lebten, kommt Bacon-Smith zu dem Schluss, dass Slash ein Mittel darstellt, das Problem aus sicherer Distanz anzugehen, ohne sich unmittelbar involviert sehen zu müssen: «The homoerotic stories stimulate sexually through the fantasy while at the same time they distance the woman from the risk sexual relationships with men represent.»11 Das entspricht wiederum Freuds Behauptung, der Glückliche fantasiere nie, nur der Unbefriedigte.12

Vielleicht liegt hier ein Grund, weshalb Bacon-Smiths Studie, ebenso umfangreich und im selben Jahr veröffentlicht wie Jenkins’, offenbar (nicht zuletzt im Fandom) weniger stark rezipiert wurde als die seine. Ich vermute, dass sich die meisten Slasherinnen in obiger Beschreibung nicht wiedererkennen können oder wollen. Obwohl die Ethnographin ihren Forschungsobjekten zweifellos Sympathie entgegenbringt, weist ihr Befund in eine ähnliche Richtung wie das in den Medien populäre und von The Simpsons bis Galaxy Quest (Dean Parisot, USA 1999) vielfach parodierte Bild der Medienfans: alberne, fettleibige, ewig pubertierende Menschen (in solchen Darstellungen meist Männer) mit Brille und ohne Freundin, denen immer an den Kopf geworfen wird: «Get a Life!»; Slash-Gegner stossen gelegentlich ins selbe Horn, wenn sie auf Fanforen den eher primitiv formulierten Vorwurf erheben, Slashfans bekämen «nicht genug Schwanz» ab, wogegen sich diese freilich heftig verwahren.

Vielleicht ist ja auch alles viel einfacher und wirklich so, wie Julia Houston behauptet: «That’s probably the only real reason writers write slash: for fun.»13