Kurz nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 steht George W. Bush auf den Trümmern des World Trade Centers. Den linken Arm auf die Schultern eines erschöpften Helfers gelegt, droht er den verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung. Wenige Tage später wird er vor versammelter Presse im Pentagon nochmals deutlicher, wenn er verspricht, Osama bin Laden «dead or alive» zu kriegen und die Taliban auszuräuchern. Auf der Jagd nach den barbarischen Tätern gebe es keine Regeln, so Bush weiter. Mit der Western-Rhetorik geht der Rückgriff auf das Narrativ des ‹Myth of the Frontier› einher. Der ‹War on Terror› ist in diesem Verständnis ein unausweichlicher Kampf zwischen Wildnis und Zivilisation, wobei alle Mittel erlaubt sind.1 Wie der Historiker Richard Slotkin in Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century America erläutert, wird Geschichte in Mythos übersetzt, in dem die komplexen sozialen und historischen Erfahrungen in die Handlungen repräsentativer Individuen oder Helden vereinfacht und verdichtet werden.2 Haben sich zur amerikanischen Gründungszeit an der Grenze Jäger und Farmer als Helden bewährt, sind es heute die Soldaten im Kriegseinsatz oder die zahlreichen Helfer zu Hause, die zu solchen gemacht und als solche gefeiert werden. Um diese Assoziation ist Bush bemüht, wenn er an der Seite des Feuerwehrmanns auf den Überresten der eingestürzten Twin Towers steht und die Stärke der eigenen Nation propagiert. Die Helfer vor Ort bestätigen jenes Bild mit einem einstimmigen Chor von «USA!»-Rufen.

Im Folgenden werden die letzten drei Filme von Clint Eastwood – American Sniper (US 2014), Sully (US 2016) und The 15:17 to Paris (US 2018) – genauer betrachtet. Die Filme und ihre Protagonisten stehen dabei stellvertretend für eine Reihe jüngerer amerikanischer Produktionen zum ‹War on Terror›, die sich wieder auf die traditionellen Heldenfiguren und ihre Qualitäten rückbesinnen. Anhand dieser breiten Tendenz im aktuellen Hollywoodkino lässt sich ein Wandel von den ambivalenten oder gebrochenen Protagonisten festmachen, die die anfängliche filmische Auseinandersetzung mit 9/11 und seinen Folgen prägten und die von einer damals tiefen Verunsicherung der USA zeugten. In der patriotisch gefärbten Darstellung der Helden finden sich nicht zuletzt Berührungspunkte zur gegenwärtigen politischen Situation Amerikas: In einem Land, dass aktuell so gespalten scheint wie lange nicht mehr, reflektieren die Filme den ‹War on Terror› und seine Folgen nicht mehr kritisch, sondern erzählen mit Rückgriff auf das Narrativ des ‹Myth of the Frontier› von prototypischen Helden, die demonstrativ für ein starkes Amerika stehen sollen.

Where Have All the Good Men Gone

Etwa ab 2006 thematisierte Hollywood mit zahlreichen Spielfilmen direkt den 11. September und seine Folgen.3 Die Produktionen folgten dabei zu Beginn nicht dem von George W. Bush propagierten Heldenbild: So rückt Oliver Stone in World Trade Center (US 2006) zwei Polizisten ins Zentrum, die hilflos unter den Trümmern des Südturms gefangen sind. Der Film bleibt trotz ihrer erfolgreichen Bergung gespalten. Neben der pathetischen Feier der Rettungskräfte dokumentiert der Film in der Darstellung der Polizisten und ihrer sorgenden Familien ein traumatisiertes Land in Schockstarre.4 United 93 (Paul Greengrass, US 2006) verzichtet gar gänzlich auf klare Hauptfiguren und erzählt mit einer pluralen Figurenkonstellation die Ereignisse rund um den titelgebenden Flug, der ohne Überlebende in einem Feld ausserhalb Pittsburghs endete.5 Die zunehmende Ablehnung und Skepsis in der amerikanischen Bevölkerung gegenüber den Kriegen in Afghanistan und im Irak, ausgelöst durch Ereignisse wie den Abu-Ghuraib-Folterskandal, die erfolglose Suche nach Massenvernichtungswaffen und die hohen amerikanischen Verluste, spiegelt sich auch in den Filmen zum Themenkomplex, wie etwa in Redacted (Brian De Palma, US 2007), Rendition (Gavin Hood, US 2007) oder The Messenger (Oren Moverman, US 2009). Kritisch das jüngste amerikanische Trauma reflektierend, wurden die Filme trotz Kritikerlob zu einem grossen Teil vom amerikanischen Publikum übergangen. So steht Kathryn Bigelows The Hurt Locker (US 2008) mit einem nationalen Einspielergebnis von lediglich 17 Millionen US-Dollar am Ende der Erfolgsrangliste aller bisherigen Oscargewinner in der Kategorie bester Film.

He’s Gotta Be Strong

Erst in jüngerer Zeit feiern Filme vermehrt auch an den Kinokassen Erfolg, die explizit den ‹War on Terror› thematisieren. Neben Produktionen wie Act of Valor (Mike McCoy/Scott Waugh, US 2012) und Lone Survivor (Peter Berg, US 2013), ist vor allem Clint Eastwoods American Sniper zu nennen, der in den USA der umsatzstärkste Kriegsfilm aller Zeiten ist. Der Erfolg der Filme steht für einen Wandel im filmischen Umgang mit dem ‹War on Terror›. Anstatt gebrochener oder ambivalenter Helden finden wir vermehrt starke, eindimensionale Führungsfiguren die in ihrem Handeln wieder an die ursprünglichen Frontier-Helden erinnern. Etwas mehr als 10 Jahre nach Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan hat der von Bush propagierte ‹good war› die Kinoleinwände erreicht. Die Filme erzählen zumeist auf realen Begebenheiten beruhende Heldentaten, die durch die Berichterstattung und Buchvorlagen einer breiten (amerikanischen) Bevölkerung bekannt sind. Dabei beschränken sich die Filme nicht alleine auf die Kriegsgeschehnisse, sondern rücken zum Beispiel die Ereignisse rund um das Attentat auf den Boston Marathon von 2013 ins Zentrum.6 Während in den spannungsgeladenen Handlungen und den zumeist stereotypen Antagonisten die Aggressionen gegen die USA deutlich werden, propagieren die heldenhaften Hauptfiguren ein kompromissloses Handeln, dessen Erfolg sich einzig über die Bannung der Gefahr definiert. Die Popularität jener Produktionen und ihre Simplifizierung internationaler Konflikte scheint nicht zufällig mit dem Aufkommen radikalkonservativer politischer Strömungen einherzugehen, die eine aggressive und zunehmend isolationistische Aussenpolitik vertreten und die sich mit dem aktuellen Präsidenten Donald Trump auf einem temporären Höhepunkt befinden. Reflektieren Filme wie The Kingdom (Peter Berg, US 2007) oder Lions for Lambs (Robert Redford, US 2007) kritisch die komplexen Verstrickungen und die Notwendigkeit amerikanischer Interventionen im Ausland, verdichten die jüngeren Filme im Sinne Slotkins die Konflikte in Heldengeschichten, die schlussendlich in der erfolgreichen Verteidigung der eigenen Grenzen münden. Mit dem ‹War on Terror›, dessen Achse des Bösen sich im Nahen Osten befindet, ist nicht mehr die Zivilisierung der Wildnis das übergeordnete Ziel. Da die Gefahr in Zeiten des Terrorismus theoretisch vor der Haustür eines jeden Amerikaners lauert, rückt die Eliminierung des Gegners verstärkt in den Vordergrund.7 So erfahren wir in Lone Survivor lediglich, dass die Mission der Navy SEALs die Gefangennahme oder Tötung eines Talibanführers ist. Als die Soldaten in einen Hinterhalt geraten und von einer Übermacht umzingelt sind, bedauert der von Mark Wahlberg gespielte Marcus Luttrell, «that we don’t kill more of this fuckers».

Die letzten drei Filme von Clint Eastwood, die allesamt auf realen Begebenheiten beruhen, stehen stellvertretend für die aktuelle Rückbesinnung auf klassische Heldenfiguren die sich im Nachhall von 9/11 mit der Ideologie des ‹War on Terror› paart: American Sniper erzählt die Lebensgeschichte des Scharfschützen Chris Kyles (Bradley Cooper), von seinen Kameraden nur ‹The Legend› genannt, der mit 160 Abschüssen die meisten Tötungen in der Geschichte des US-Militärs vorzuweisen hat. Sully rekapituliert die wundersame Landung eines Passagierflugzeugs im Hudson River, um dabei enge Berührungspunkte zu den Geschehnissen vom 11. September zu finden. The 15:17 to Paris8 dokumentiert in einer Form des Reenactments (die ‹echten› Helden spielen sich im Film selbst), wie drei Amerikaner im TGV von Amsterdam nach Paris einen Terroranschlag verhindern. Allen Filmen ist gemeinsam, dass sie Exponenten der jüngeren amerikanischen Geschichte porträtieren und dabei anhand der heldenhaften Protagonisten an die Stärke der eigenen Nation erinnern.

A Man’s Gotta Do What a Man’s Gotta Do

Mit Blick auf Eastwoods Werk stehen die unterschiedlichen männlichen Heldenfiguren ebenfalls für eine Abkehr von ambivalenten Protagonisten. Bevölkerten zu Beginn seiner Regiekarriere wiederholt problematische Hauptfiguren die Handlungen, so etwa der brutale und rachsüchtige Fremde im Western High Plains Drifter (US 1973) oder später in Heartbreak Ridge (US 1986), der den Anachronismus des alten Kriegers feiert, gilt allgemein der Post-Western Unforgiven (US 1992) als Wendepunkt.9 Auch wenn die Hauptfigur Bill Munny (Clint Eastwood) am Ende nochmals als Revolverheld aufersteht und damit die für Eastwood zentralen Themen Selbstjustiz und Hinterfragung institutioneller Autoritäten eine Bestätigung finden, geht die Gewalt am Protagonisten nicht spurlos vorüber, bleibt Teil seiner Vergangenheit und lässt einen gebrochenen Helden zurück. Der Filmwissenschaftler William Beard spricht bei jenen Figuren von einer «persistence of double vision», um jene Ambivalenz zwischen heroischen Männerfiguren und ihrer ansatzweisen Dekonstruktion zu beschreiben.10

Diese widersprüchlichen Protagonisten zeigen sich verstärkt in seinen Werken ab 2002. Die Filme finden keine klare Antwort auf die Frage, welche Heldenbilder die gegenwärtige Zeit verlangt, und spiegeln damit indirekt die Verunsicherung und Identitätssuche Amerikas. Während etwa in Mystic River (US 2003) die Hauptfigur an der Selbstjustiz beinahe zugrunde geht, lassen sich vor allem Flags of Our Fathers (US 2006) und J. Edgar (US 2011) als Kommentare auf die USA nach 9/11 lesen. In ersterem, der die Entstehung der berühmten Kriegsfotografie Raising the Flag on Iwo Jima beleuchtet, geht es um die unfreiwillige Inszenierung der beteiligten Soldaten für die Kriegspropaganda. Der ikonografischen Aufnahme stellt Eastwood mit dem Einzelschicksal der darauf abgebildeten Protagonisten ein alternatives Geschichtsbild gegenüber, das die Schrecken der Schlacht und dabei die Kameradschaft und Aufopferung der einfachen Soldaten ins Zentrum rückt.11 Der Film scheint am Ende jedoch unentschlossen, wenn er im Abspann nach zahlreichen Archivaufnahmen der Schlacht nochmals die bekannte Fotografie zeigt und damit dem Heldenmythos seine Notwendigkeit zugesteht und ihn neben der Geschichte der einfachen Soldaten koexistieren lässt.12 Eine direkte Analogie zum ‹War on Terror› sehen wir wiederum in J. Edgar, wenn in den 1910er-Jahren eine Reihe kommunistischer Anschläge die USA erschüttern und nach neuen investigativen Methoden verlangen. Mit der kontroversen historischen Figur des ersten Direktors des FBI porträtiert Eastwood einen gebrochenen Helden, dessen Fanatismus und Ehrgeiz der Bundesbehörde zwar zum Erfolg verhilft, gleichzeitig aber auch die Auswüchse von Überwachung und politischen Machtspielen aufzeigen. Der Film reflektiert dabei kritisch die extremen Massnahmen zur Verteidigung der Nation, während er gleichzeitig ihren Nutzen bestätigt. Er ist in diesem Punkt ähnlich ambivalent wie Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, US 2012), der die erfolgreiche Jagd nach Osama bin Laden dokumentiert, dabei aber anhand der Ermittlerin Maya (Jessica Chastain) ebenfalls die problematischen Methoden, die zu seiner Aufspürung führten, thematisiert.

American Sniper: I’m Better When It’s Breathing

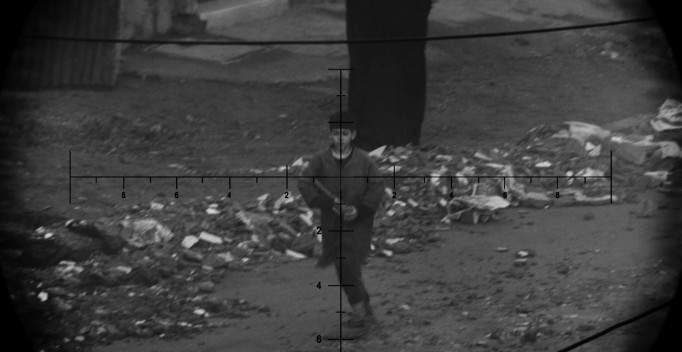

Der Wandel von den ambivalenten Protagonisten hin zu starken, mitunter nahezu brachialen Heldenfiguren zeigt sich gleich im Beginn von American Sniper mit der Rückbesinnung auf den Jäger als ‹frontier hero›: Die Leinwand ist noch schwarz, während wir bereits über Lautsprecher die verzerrten ‹Allahu Akbar›-Rufe eines Muezzins hören. Mühsam bewegt sich ein amerikanischer Panzer durch die zerbombten Häuserschluchten einer irakischen Stadt. Die Kamera folgt darauf dem Sucher von Chris Kyles Gewehr, der aus sicherer Distanz nach potenzieller Gefahr Ausschau hält. Eine Mutter und ihr Kind nähern sich dem Konvoi. Als der Junge mit einer Granate bewaffnet Richtung Panzer rennt, ist für einen kurzen Moment nur der Atem des Scharfschützen zu hören, während das Fadenkreuz in der Mitte des Bildes auf das Kind gerichtet ist.

Dem Knall folgt der Match Cut auf Kyles Kindheit, wo sein Schuss einen Hirsch niedergestreckt hat. Der Film macht hier eine direkte Analogie vom Kriegsgeschehen zur Jagd in den Wäldern von Texas, wo der junge Chris Kyle von seinem Vater das Schiessen lernt. Mit jener Fähigkeit kommt Verantwortung, wie der Film in der Folge erklärt. Chris soll ein Hirtenhund sein, so der Vater am Esstisch, der die wehrlosen Schafe vor dem Wolf beschützt. Doch im Texas der Gegenwart existiert der Frontier-Mythos nur noch als Folklore. Der erwachsene Chris Kyle verdient sein Geld als Rodeoreiter. «You’re not a cowboy», wirft ihm seine Freundin an den Kopf, bevor sie ihn verlässt. Noch am gleichen Abend hat er ein Erweckungserlebnis, als im Fernsehen von Terroranschlägen auf zwei amerikanische Botschaften in Tansania und Kenia berichtet wird. Langsam nähert sich die Kamera seinem ungläubigen Gesicht, während der Nachrichtensprecher von einem Krieg gegen die USA redet. Seine Bestimmung gefunden, meldet er sich am nächsten Tag bei der Armee. In den ersten 20 Minuten zeichnet der Film eine klare Entwicklungslinie von Chris Kyles Kindheit zu seinen Einsätzen im Irak. Der Jäger des ursprünglichen Frontiermythos wird auf den Soldaten übertragen und in den Nahen Osten versetzt, wo er seine Bestätigung findet. Hier begegnet er dem Bösen und hier endet auch die Rückblende, wenn wir wenig später zur Anfangssequenz zurückkehren und der Schuss nun doch den Jungen mit der Granate trifft.

Der ‹War on Terror› erfährt hier eine Reduzierung auf die Mission eines starken Helden. Durch den Fokus auf die menschliche Erfahrung wird der Krieg nicht entpolitisiert, sondern Gewalt als probates und einzig wirksames Mittel legitimiert.13 Jene Simplifizierung des Konflikts und seiner politischen Dimension zeigt sich ebenfalls in der Darstellung des Feindes. Patrick Porter versteht unter ‹military orientalism› die westliche Darstellung des Orients im Krieg, die vor allem archaische Gewalt und Fanatismus ins Zentrum rückt.14 Während wir dieses Feindbild auch in kritischen Produktionen finden, steigert es American Sniper noch durch konkrete Antagonisten. So ist es Chris Kyles persönliches Ziel, den schiitischen Kriegsfürsten ‹The Butcher› zu eliminieren, der seine Opfer mit einer Bohrmaschine foltert. Daneben liefert er sich ein Duell mit einem gegnerischen Scharfschützen, den er schlussendlich im klassischen Shootout erledigt. Es ist der Kampf gegen Wilde, der hier propagiert wird und der den Frontier-Helden an der neuen Grenze im Nahen Osten auferstehen lässt.

Wie zumeist im Western erfolgt auch hier am Ende nicht die Wiedereingliederung des Helden in die Gesellschaft. Durch Chris Kyles angedeutete posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), seine Hilfe für andere Veteranen und schliesslich auch seinen tragischen Tod (Kyle wird von einem Kriegsheimkehrer mit PTBS erschossen) reflektiert der Film im Ansatz durchaus kritisch die Folgen des Krieges für die zurückkehrenden Soldaten. Dies wandelt sich im Finale des Films aber nochmals zur umso stärkeren Feier und Bestätigung des Helden, wenn Kyle zum Märtyrer hochstilisiert wird und sich die Western-Ikonografie mit der politischen Gegenwart vermischt: In einer Reihe von Archivaufnahmen sehen wir, wie sich der Autokorso mit Kyles Sarg bei strömendem Regen in Richtung des Stadions der Dallas Cowboys bewegt. Dazu erklingt Ennio Morricones von schweren Trompetenklängen getragene «The Funeral», das er ursprünglich für den Italo-Western Il ritorno di Ringo (Duccio Tessari, IT 1965) komponierte. Die Zuschauer am Strassenrand verwandeln die Szenerie in ein Meer aus amerikanischen Flaggen, womit der Film auch nochmals explizit den nationalen Kontext betont. Am Ende steht die unkritische Zelebrierung Chris Kyles.

Wie American Sniper in der Bestätigung des amerikanischen Helden einen Wandel in der Auseinandersetzung mit dem ‹War on Terror› markiert, zeigt sich besonders prägnant im Kontrast zu Paul Haggis’ In the Valley of Elah (US 2007), der die patriotische Bedeutung des Sternenbanners am Ende kritisch umdeutet: Ein alter Kriegsveteran sucht im Film seinen Sohn, der nach der Rückkehr von einem Irakeinsatz in der Nähe seines amerikanischen Stützpunktes verschwunden ist. Während seiner Ermittlungen erfährt der Vater von den schrecklichen Kriegshandlungen, an denen sein Kind beteiligt war und die er und seine Kameraden vergeblich zu verdrängen versuchten. Schlussendlich hat er die traurige Gewissheit, dass sein Sohn von einem Irakheimkehrer umgebracht wurde.

Sehen wir zu Beginn, wie er bei einer Grundschule anhält, um eine verkehrt herum gehisste Flagge – ein internationales Notsignal – korrekt aufzuhängen, weht in der letzten Einstellung die zerrissene Fahne seines Sohnes umgekehrt im Wind. Die divergierende symbolische Aufladung des Sternenbanners macht den Wandel deutlich, der mit Filmen wie American Sniper einsetzte und der das Aufkommen neuer Helden und damit verbunden den Glauben an einen gerechten Krieg markierte.

Sully: The Human Factor

Bereits an der äusseren Erscheinung wird deutlich, dass wir es nach American Sniper in Sully mit einem konträren Typ von Helden zu tun haben. Die Kampfmaschine Chris Kyle weicht dem grauhaarigen und sanft dreinblickenden Chesley Sullenberger. Tom Hanks spielt den Piloten, der am 15. Januar 2009 zum Helden wurde, als er ein Passagierflugzeug entgegen aller Wahrscheinlichkeit im Hudson River notlandete. Erlangte Kyle durch seine 160 bestätigten Tötungen Berühmtheit, rettete Sully alle 155 Passagiere an Bord. Eastwood nutzt jenes Wunder vom Hudson, um die Geschehnisse eng an das Trauma von 9/11 zu binden und dabei in einem alternativen Geschichtsentwurf der Anschläge den Retter als Überfigur zu inszenieren.

Zu Beginn des Films sehen wir als Zuschauer nicht die heldenhafte Landung im Hudson River: Anstatt die Notwasserung zu versuchen, steuert Sully, wie vom Fluglotsen vorgeschlagen, in Richtung des Flughafens La Guardia. Langsam rückt die Silhouette New Yorks näher. Kurz danach touchiert der rechte Flügel ein Hochhaus, worauf das Flugzeug unkontrolliert und von einer heftigen Explosion begleitet in eine Häuserzeile stürzt. Verschwitzt und mit panischem Blickt wacht Sully aus seinem Alptraum auf. Wenig später im Film sind die Bilder aus anderer Perspektive nochmals zu sehen. Sie verfolgen Sully und versuchen sich als mögliches Schreckensszenario und in Erinnerung an die einstürzenden Türme des World Trade Centers ins Gedächtnis des Publikums einzubrennen.

Erst nach rund einem Drittel des Films werden die tatsächlichen Ereignisse gezeigt. Dabei sehen wir in einer Reihe von Einstellungen die Landung aus der Warte der Stadt. Zeugen beobachten fassungslos das vorbeifliegende Flugzeug, das hinter den Häuserfassaden verschwindet. Für einen kurzen Moment erinnern die Bilder nochmals an die Fernsehaufnahmen von 9/11, bevor die Maschine schlussendlich erfolgreich auf dem Wasser aufsetzt. Die wiederholte Konfrontation beider Szenarien macht deutlich, dass es Sullys eigenmächtiger Reaktion zu verdanken ist, dass es nicht erneut zur Katastrophe kam. Es ist die Wandlung des gewöhnlichen Amerikaners, den Tom Hanks mit seinem Star-Image in ähnlicher Form verkörpert wie früher James Stewart, zum Helden. Jener Status wird demonstrativ bekräftigt, wenn in mehreren Szenen New Yorker u. a. mit Umarmungen oder Küssen ihren neuen Helden feiern. Sully scheint bei ihnen, so vermittelt es der Film, ein Verlangen zu stillen und der Stadt ihren Glauben zurückzugeben. So sagt dann auch ein Kollege: «You know, it’s been a while since New York had news this good», um nach einer kurzen Pause die Verbindung zu 9/11 noch deutlicher zu machen: «especially with an airplane in it.»

Die Bestätigung des makellosen Helden wird noch gesteigert, als Sully sein riskantes Manöver vor den Behörden rechtfertigen muss. Hier kommt es in Form des Gerichtsdramas zur Verteidigung des Helden. Mehrere Flugsimulationen sollen beweisen, dass der Pilot ein unnötiges Risiko eingegangen ist und sicher auf einem der Flughäfen in der Nähe hätte landen können. Erst als Sully darum bittet, die Simulation ‹menschlich› zu machen, und eine Reaktionszeit von 35 Sekunden eingebaut wird, zeigen die Versuche authentische Ergebnisse. In der Umkehrung sind es nun die simulierten Abstürze, welche ihn als Helden bestätigen. Wäre Sully dem üblichen Protokoll gefolgt, hätte es keine Überlebenden gegeben. Die Verhandlung macht deutlich, dass es der menschliche Faktor war, der die Passagiere rettete. Der Film bekräftigt damit explizit den Glauben und den Bedarf an menschlichen Helden. Um dem Trauma von 9/11 eine starke Heldengeschichte entgegenzustellen, entfernt sich Eastwood auch deutlich von Sullenbergers Memoiren, die dem Film als Vorlage dienten. Sullenberger betont darin, wie vor allem die Ausbildung seiner Crew und die hohen Sicherheitsstandards zur erfolgreichen Landung beigetragen hätten. Dabei kritisiert er zugleich, dass durch die Wirtschaftskrise und den Neoliberalismus gerade jene Strukturen wegzufallen drohen.15 Während Sullenberger im Buch ein Protagonist der Arbeiterklasse ist, konstruiert Eastwood einen individuellen Helden ausserhalb jener institutionellen Kontexte. Mit einer Regierungsskepsis verbunden, die sich hier in der negativen Darstellung der Untersuchungsbehörden zeigt, wird durch die Rettung suggeriert, dass am Ende Einzelpersonen vorangehen und handeln müssen. Während American Sniper durch die kontroverse Darstellung von Kyles Kriegseinsätzen und deren Folgen noch eine gewisse Ambivalenz besitzt, kann uns Eastwood hier Sully als Retter und makellosen Helden präsentieren, der als solcher dann auch explizit im Verlauf der Handlung seine Bestätigung findet.

The 15:17 to Paris: Lord, Make Me an Instrument of Your Peace

Die beiden zukünftigen Helden schauen über die Dächer Venedigs, als Spencer seinen Kollegen Anthony fragt: «You ever just feel like life is just catapulting you towards something? Some greater purpose?» Anthony macht sich über Spencer lustig, doch dieser lässt nicht locker und bekräftigt: «Sometimes, I don’t even feel like I have a choice. Like life is just pushing us towards something.» Spencers Eingebung kommt nach rund zwei Dritteln des Films, kurz bevor er und seine Kollegen auf der Zugfahrt von Amsterdam nach Paris einen Terroranschlag vereiteln.

Bis dahin hat der Film mit seiner Erzählstruktur jenes Schicksal bereits angedeutet. Sehen wir zu Beginn, wie der gesichtslose Terrorist den Zug besteigt, wechseln sich in der Folge kurze Momente der Fahrt mit Episoden aus dem Leben der drei Protagonisten ab, bis beide Handlungsstränge zusammenfinden. Am meisten Platz wird dabei der Vergangenheit Spencers eingeräumt, der während des Terrorangriffs auch am deutlichsten als Held in Erscheinung tritt. Noch stärker als die Protagonisten in den vorherigen Filmen ist er eine eindimensionale Figur, die der Struktur der Heldenreise folgt, wie sie Joseph Campbell in The Hero with a Thousand Faces beschreibt.16 Während in American Sniper der Ruf an den Helden erfolgt, wenn Chris Kyle im Fernsehen von den Terroranschlägen erfährt, scheint insbesondere Spencers Leben in The 15:17 to Paris von Anfang an auf ein Leben als Soldat und jenen Moment im Zug hinzusteuern. Das Militär dominiert dann auch die Rückblenden: Als Kind sieht man ihn in Camouflage gekleidet, einen NRA-Kleber am Bett und den Kleiderschrank voller Waffen. Sein Leben läuft erst dann in den richtigen Bahnen, als er sich bei der Armee meldet und sich – von peitschender Filmmusik begleitet – vom fülligen jungen Mann zum starken Soldaten wandelt.17

Vor seinem ersten Kriegseinsatz möchte er mit seinen Jugendfreunden nochmals eine unbeschwerte Zeit erleben. Die Reise durch Europa inszeniert Eastwood als eine Mischung aus Postkartenansichten und stereotypen Männerfantasien. Der episodenhafte und bedächtige Erzählstil endet erst mit der versuchten Terrorattacke. Die genaue Schilderung der Ereignisse ist dann von einer hohen Intensität geprägt und markiert die Bewährungsprobe der drei Protagonisten: Als Spencer den diabolisch dreinblickenden Terroristen mit der AK-47 in der Hand erblickt, funktioniert er sofort. Mutig rennt er in seine Richtung und wirft sich auf ihn. In quälenden Details wird der folgende Kampf gezeigt. Wiederholt schlagen die drei mit Fäusten und den funktionslosen Schusswaffen des Angreifers auf dessen Kopf ein. Jener kann sich anfänglich wehren und verletzt Spencer mit einem Messer an Nacken und Daumen. Erst mit einem Würgegriff, den er im Militär gelernt hat (wie wir zuvor in einer Rückblende gesehen haben), gelingt es Spencer, den Terroristen zu überwältigen. Seine Ausbildung kann er sogleich nochmals anwenden, wenn er eines der Opfer vor dem Verbluten rettet. Nach der Heldentat kommt der kurze Moment des Innehaltens. Vom Kampf mit blutigen Narben gezeichnet, sitzt Spencer alleine auf dem Bahnsteig. Die Kamera verharrt auf seinem Gesicht, während er in Gedanken ein bekanntes Gebet des heiligen Franziskus rezitiert: «Lord, make me an instrument of your peace […]»

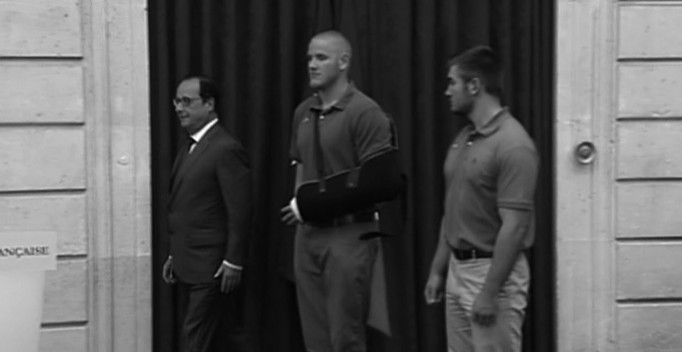

The 15:17 to Paris beschränkt sich in seiner kurzen Laufzeit von 90 Minuten vordergründig auf die Dokumentation der Helden und ihrer Tat. Der Eindruck wird dadurch verstärkt, dass sich die ‹echten› Helden in einer Form des Reenactments selbst spielen. So steht auch auf dem Plakat des Films: «A True Story – The Real Heroes». Die mitunter unbeholfene Leistung der Laienschauspieler macht die Nachstellung für den Zuschauer spürbar und verweist damit wiederholt auf den Realitätsbezug. Das Reenactment wird dann im Finale explizit ausgestellt, wenn die drei Amerikaner von François Hollande das Ritterkreuz der Ehrenlegion erhalten.

In der Montage fügen sich durch Match Cuts Fernsehbilder der Verleihung mit nachgestellten Szenen zusammen. Die Archivaufnahmen und das Reenactment gehen dabei fliessend ineinander über, um den Film als Dokument ‹echten› Heldentums auszustellen. Versuchen bereits im Abspann von American Sniper und Sully Archivbilder und Aufnahmen der realen Protagonisten die Authentizität des Gezeigten zu unterstreichen und damit den Gegenwartsbezug und die Existenz wahrer Helden zu bekräftigen18, ist der Verweis auf die Realität in The 15:17 to Paris nun endgültig als Aufruf an den Zuschauer zu verstehen. Im Angesicht der Gefahr können gewöhnliche Menschen Aussergewöhnliches leisten, wie es in der Titelunterschrift zum Film heisst. Jener Appell wird nochmals bekräftigt, wenn wir in der finalen Sequenz François Hollande hören, der in seiner Rede einen der Helden zitiert: «In a moment of crisis, I would like people to understand that you have to do something.» In The 15:17 to Paris reduziert Eastwood den ‹War on Terror› nun endgültig auf eine eindimensionale Hauptfigur und deren Heldentat, die dem Publikum als klares Vorbild dienen soll.

Fresh From the Fight

Reenactments «zeigen in erster Linie nicht eine exakte Wiedergabe der Geschichte», sondern vielmehr wie ein historisches Ereignis «zum produktionsaktuellen Zeitpunkt […] gesehen und interpretiert wird».19 Im Ansatz lässt sich die Aussage auch auf die Auswahl und Verwendung von Archivbildern im Spielfilm anwenden. Nicht nur in Clint Eastwoods Filmen, sondern auch ihn verwandten Produktionen wie Lone Survivor oder 13 Hours (Michael Bay, US 2016) finden wir am Ende solche Verweise auf die Realität, die gemeinsam mit den starken Heldenfiguren immer auch im patriotischen Sinne die Stärke der eigenen Nation proklamieren.

In der Reduzierung des ‹War on Terror› auf die Heldentaten einzelner historischer Figuren antworten die jüngeren Filme indirekt auf die kritischeren Produktionen der 2000er-Jahre, die tendenziell ein traumatisiertes und orientierungsloses Amerika ohne starke Heldenfiguren zeichneten. In einer breiteren Tendenz, zu der etwa ebenfalls die Filme von Peter Berg oder Michael Bay zählen, erinnern die Produktionen wieder verstärkt an die eindimensionalen Westernfiguren klassischer Ausprägung, die eigenmächtig handeln und deren Konflikte sich an klar gezogenen Grenzen zwischen Gut und Böse abspielen.20 Hatte Eastwood in Flags of Our Fathers in der Tradition von John Fords The Man Who Shot Liberty Valance (US 1962) Heldeninszenierung und Mythos noch ambivalent kommentiert, manifestiert sich in seinen letzten drei Filmen nun die Suche nach ungebrochenen Helden: Die Protagonisten mit ihren unterschiedlichen Heldenqualitäten stehen dabei demonstrativ für das Bild eines starken Amerikas, wie es George W. Bush bereits kurz nach den Anschlägen bemüht hatte. In diesem Sinne werden 9/11 und seine Folgen in den Filmen nicht kritisch reflektiert, sondern dienen vielmehr als Herausforderung, in der sich schliesslich die Protagonisten und mit ihnen die USA bewähren. Es ist eine Auslegung der jüngeren amerikanischen Geschichte, die den ‹War on Terror› wenn nicht als Erfolg, so doch zumindest als gerechten Kampf feiert, der die amerikanischen Werte hochhält.

Die Rückbesinnung auf klassische Helden ist dabei auch in sich ein wiederkehrendes Motiv: 1984 besingt Bonnie Tyler in «Holding Out for a Hero» jene Heldenfigur, die dann im Videoclip als weiss gekleideter Cowboy erscheint. Im Kino triumphieren Chuck Norris und Sylvester Stallone in blutigen Konflikten. Es ist eine Zeit, in welcher der ehemalige Schauspieler Ronald Reagan die Sowjetunion als ‹evil empire› bezeichnet und aufgrund des Abwehrprogramms ‹Star Wars› der Kalte Krieg zu eskalieren droht. So, wie George W. Bush Reagans aggressive Rhetorik adaptierte und Donald Trump diese momentan weiter verschärft, findet nun erneut ein Rückgriff auf starke Helden und den ursprünglichen ‹Myth of the Frontier› statt. Schwang sich Sylvester Stallone in Rambo III (Peter MacDonald, US 1988) aufs Pferd, um an der Seite der afghanischen Mudschahedin gegen die Sowjetarmee zu kämpfen, findet jene Aktualisierung der Westernikonografie nun in einer der jüngsten Produktionen zum ‹War on Terror› eine Entsprechung: 12 Strong (Nicolai Fuglsig, US 2018) erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe amerikanischer Soldaten, die sich unmittelbar nach 9/11 auf der Jagd nach den Taliban hoch zu Ross durchs afghanische Gebirge schlagen. Ihnen zu Ehren steht neben Ground Zero eine Reiterstatue. Die Helden, die Bush damals auf den Trümmern des World Trade Centers rief, sie sind nicht nur auf der Leinwand angekommen. 21