Wenn Winarski (Matthias Habich), der Profi, mit Bruno Kuhn (Wolfram Berger), dem «kleinen Fisch», flieht, lässt Markus Imhoof den Zuschauer folgendes sehen und hören: Kuhn und Winarski sind mit einem Hebelader beschäftigt; die Luft ist «dick», von weitem ein paar Stimmen; plötzlich fährt Winarski den Hebelader zur Mauer, klettert hinauf; Kuhn dreht die Bühne noch ein bisschen höher; dann zieht er sich auch über die Mauer; eine Alarmsirene heult jetzt auf; beide springen. Auf einem Parkplatz sucht Winarski einen offenen Wagen und findet ihn; er schliesst einen Anlasser kurz; der Motor springt an. (Bis jetzt etwa vier bis fünf Einstellungen.) Nun kommt es zur Verfolgungsjagd.

Ein Streifenwagen fährt von links ins Bild und bewegt sich nach rechts oben; in den grösser werdenden Bildausschnitt fährt vom oberen Bildrand der Wagen der Flüchtigen ins Bild; auf einer belebten Kreuzung sind kurz die beiden Fahrzeuge zu sehen; sie verlassen das Bildfeld rechts und links. Schluss; die nächste Einstellung bereits wieder im engen Raum eines Baustellenwagens: Kuhn und Winarski, die ungleichen Flüchtlinge trennen sich.

Die Verfolgungsjagd in einer Einstellung, dedramatisiert bis zur Unscheinbarkeit: Hier, in dieser äusserlich spannendsten Passage des ganzen Films, zeigt sich Imhoofs Stilwille, seine Eigenartigkeit, am deutlichsten. Ich kenne wenige Filme, die an solchen Stellen so diskret, so beiläufig, so «innerlich» bleiben. Imhoof zerstört nicht mit einer konventionellen Parallelmontage — hier die Flüchtigen, das Wild; dort die Verfolger, die Jäger — die innere, wortkarge Spannung seines Films. Ihn interessiert der Jagdinstinkt des Zuschauers nicht.

Mehr noch: er versucht, ihn zu bekämpfen, indem er dem kleinen Vergehen, der Verhaftung, dem Verhör, dem Gefängnis die Alltäglichkeit lässt, die alle diese Sachen haben. Fluchtgefahr, so sagt der Untertitel im Drehbuch, ist ein Anti-Kriminalfilm. Er ist gegen das Ritual eines Genres inszeniert, das dem Zuschauer das Verbrechen entweder als verruchtes intellektuelles Kombinationsspiel auf beiden Seiten oder als sentimentales Identifikationsspektakel darstellt, zumindest doch mit der wiederholten Einladung zum «Mitgehen».

Wo und wie könnte ein Zuschauer in Fluchtgefahr mitgehen? Bestimmt nicht mit der trüben Routine, der banalen Brutalität der Beamten, die die «draussen» vor Rechtsbrüchen schützen, indem sie Übeltäter drinnen halten. Die Beamten, zeigt Imhoof, sind selbst drinnen. Neid spricht aus ihren Kommentaren, wenn der Direktor mit seiner Familie ins Weekend fährt. Kann der Zuschauer mit den Gefangenen mitgehen, die mit ihrem Eintritt ins Gefängnis den letzten Rest an Würde verlieren, denen Unselbständigkeit eingeimpft oder (in Form von Pillen) eingegeben wird? Eher schon, doch mit blosser «Einfühlung» des Zuschauers geht’s nicht. Der Zuschauer lernt begreifen; er greift mit Händen eine Realität, die er nicht kennen will und nicht kennen kann, seit gesellschaftliche Arbeitsteilung den Gesetzesbrecher (wie den Irren) «Spezialisten» übergibt.

Begreifen lernt der Zuschauer vor allem einen Prozess: Wie wird aus einem guten dummen Jungen, der es — trotz oder vielleicht wegen geordneter Familienverhältnisse — «nicht schafft» im Leben, ein kleiner Delinquent, der sogar zeitweise ein grosser sein möchte? Wer weist den Weg? Wer öffnet die Türen und verschliesst die anderen? Wie wird einer ein Gezeichneter?

Viele junge Burschen waschen des Vaters Wagen und unternehmen dann eine Spritzfahrt. Bruno Kuhns Vater hat kein Auto, sondern ein Mofa; Bruno benützt den Wagen eines Kunden, und das scheint ihm schon so ungeheuerlich, so endgültig, dass er nicht mehr zurückkehrt und seine Flucht aus einem miesen Alltag fortsetzt. Wäre die Panne an dem Auto nicht gewesen, wäre vielleicht doch noch alles anders herausgekommen. Nachts holt ihn die Polizei aus einer Villa, wo er — wie im Film Schlafrock des Hausherrn und den Pantoffeln der Dame im Salon schläft. Jetzt gerät er in die Mühle; er hatte vor fünf Jahren ein Standblatt gefälscht, und dann war noch die Sache mit einem Töffli gewesen.

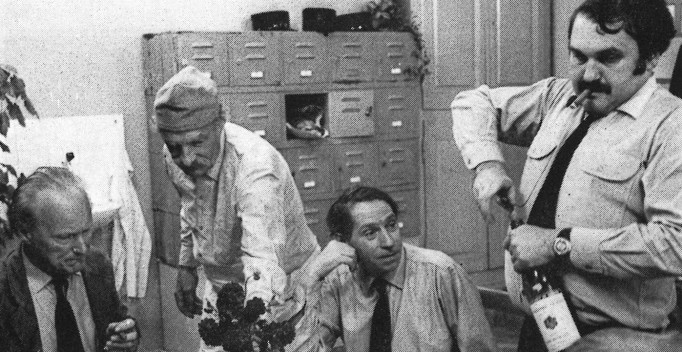

Die Mühle wird in Fluchtgefahr präsent, in vielen ihrer miesen Einzelheiten, mit ihren hilflosen und frustrierten Müllern. Paternalistisch: «Jetzt spielen wir noch ein wenig Klavier miteinander» (Fingerabdrücke). Abschätzig: «Von mir aus kannst du ja hocken, bis du Moos am Arsch hast. Wir haben Zeit» (Der Detektiv beim Verhör). Distanziert: «Reden Sie ruhig Schweizerdeutsch. Wir verstehen uns schon» (Der Psychiater).

Doch mit Dialogen ist über Fluchtgefahr wenig mitzuteilen. Ein wesentlicher Faktor in Imhoofs Darstellung des Strafvollzugs ist die nicht-verbale Kommunikation zwischen Wärtern und Gefangenen und unter den Gefangenen selbst. Da bleibt keine Zeit, und da bestehen weder Lust noch Anlass noch Fähigkeiten zur theoretischen Fassung der Probleme.

In Fluchtgefahr wird nicht viel geredet, schon gar nicht in abstrakten Formeln. Imhoofs Zuchthauswelt ist sinnlich erlebbar; es riecht förmlich nach fettigem Gefängnis-frass, Schweiss, stinkenden Matratzen, kaltem Rauch, Feuchtigkeit und oxydierendem Metall. Das ist das absolut Neue auf der gegenwärtigen Schweizer Filmszene; wahrscheinlich hat es das im Schweizer Film überhaupt noch nie gegeben. Höchstens in «Romeo und Julia auf dem Dorfe» war der Schweizer Film weniger literarisch (was paradox tönt, ich weiss). Fluchtgefahr erinnert mich eher an gewisse billige amerikanische Filme der letzten Jahre, an Wanda von Barbara Loden, die Filme von Monte Hellman, an John Hustons Fat City.

Nicht nur die kleinen Budgets haben in den letzten Jahren die schweizerischen Spielfilmautoren in den «literarischen Film.» gedrängt. Jene, die den neuen Spielfilm dominierten, waren und sind Literaten: Soutter zuerst, aber auch Tanner und sogar Goretta. Bei Soutter und Tanner setzen sich die Personen, die eher redende als handelnde sind, zu Tisch und sprechen (Mikrophon im Blumentopf). Goretta hat auf den Direktton verzichtet, als er (in L’Invitation) seine Personen auch in der Bewegung sprechen lassen wollte. Bei den Genfern ist jedes Wort Gold wert. Bei Imhoof: Zum grossen Tel Direktton; keine Rednerposen; Verständlichkeit ist nicht das erste Gebot. Das erste Gebot ist der richtige und das heisst der mögliche Ton. Der Tonfall und das Sprechtempo sind bezeichnender und bedeutungsvoller in einer Welt, die ohne Worte auskommt, in der Sprechen oft verboten ist. Wir sind weit entfernt von jenem Gärtner, der Aimé Césaire zitiert (Tanner: Le retour d’Afrique). Und nur logisch ist es, ja kaum anders vorstellbar, dass die Personen in Fluchtgefahr die schweizerdeutsche Umgangssprache sprechen. Imhoofs Film ist kein «Mundartfilm», sondern einer, in dem die Sprache stimmt.

Trotz alle dem wird man Imhoofs Film nicht als ein naturalistisches Werk bezeichnen dürfen. Dazu sind alle gezeigten Situationen und Handlungen zu symptomatisch, stehen also im Bezug zu anderen und schliesslich zu einer Gesamtidee, zu einem kritischen Konzept. Imhoof formuliert es nirgends in expliziter Weise (dazu gibt es ja gar keine Figur), aber es ist da, ballt Einzelheiten, verbindet Stimmungen. Wenn man die Botschaft schon in Worten ausdrücken will, müsste man etwa formulieren: Der hirn-, herz-und hilflose Strafvollzug produziert Verbrecher, Rückfällige; von Reintegration kann nicht die Rede sein. Oder: Ohne Jäger kein Wild. So hätte der Filmtitel einmal lauten sollen. (Gut, dass er wieder zurückgezogen wurde. Der Titel wäre der einzige Lehrsatz gewesen in einer Lektion, die ohne Formeln auskommt, ja nicht einmal als Lektion erlebt wird.) Fluchtgefahr ist ein realistischer Film, indem er Handlungen und Situationen auf einen Fluchtpunkt (die Flucht von Winarski und Kuhn) hin ordnet, und indem er einsichtig macht, dass der Mensch in dieser Welt — innerhalb und ausserhalb der Mauern — nicht nach seinem freien Willen handelt, sondern von objektiven Bedingungen in Handlungen gestossen wird (philosophisch-politischer Realismus).

In diesem klaren Rahmen ist jede «naturalistische» Schilderung, ist physischer Film sinnvoll. Dass physischer Film überhaupt möglich wurde, ist das Resultat der besonderen und beispielhaften Vorbereitung Imhoofs,

Seit seinem ersten Film (realisiert im Rahmen des Filmkurses an der Kunstgewerbeschule Zürich), Rondo, befasst sich Imhoof mit den Problemen des Strafvollzugs, und zwar vor allem in der Praxis. Bevor er das Drehbuch zu Fluchtgefahr schrieb, war er zwei Monate lang Hilfswärter in der bernischen Strafanstalt Thorberg; dann hat er im Informations- und Erkennungsdienst der bernischen Kriminalpolizei ein Stage absolviert. Alle die Nebensächlichkeiten, die die Geschichte und das Gewicht von Fluchtgefahr ausmachen, sind in keiner Weise phantasievolle Umsetzungen von Literatur, sondern authentische Rekonstruktion. Wie genau sie ist, zeigt etwa die Tatsache, dass man in den Massenszenen Statisten und richtige Häftlinge nicht auseinanderhalten kann.

Die Rekonstruktion alltäglicher Gesten läuft immer Gefahr, demonstrativ zu werden. Imhoof hat sie gebannt mit einem durchgehaltenen Kamerakonzept (Edouard Winiger, Hans Liechti): Jede Geste, jede Verrichtung wird in langen, komplizierten Handkamerabewegungen zum Detail, das man wahrnehmen kann. Und es gibt Einzelheiten genug, dass jeder Zuschauer genug wahrnimmt. Oft geschieht das Bezeichnende am Bildrand oder im Bildhintergrund. Und wenn die Kamera einmal ganz nah an der Aktion klebt, dann wird das Bild unausweichlich: der Spürhund springt dem Zuschauer beinahe ins Gesicht, beim Zellenbrand verspürt er einen Hustenreiz; und ganz traurig, völlig hoffnungslos ist die Szene mit Kuhn und der Gummipuppe.

Nah ist im Grunde nur die Hauptfigur; am Rande: der «gewöhnliche Faschismus» des Strafvollzugs, die wegwerfenden Gesten und abschätzigen Bemerkungen der Müller in der Mühle, die nur in ihrer Summe unausstehlichen und unzulässigen kleinen—nicht strafrechtlich fassbaren—Brutalitäten.

Fluchtgefahr zeigt — im Zusammenhang der Entwicklung des Films in der Schweiz betrachtet —, dass es für die Dokumentaristen sehr interessante, sehr eigene Wege zum Spielfilm gibt. Dieser Spielfilm zeigt auch auf, weshalb Markus Imhoof zunächst den Dokumentarfilm gewählt hatte. Ormenis 199 + 69 und Fluchtgefahr sind Werke eines Autors, der Brechts Satz kennt: «Alle Wahrheit ist konkret».

Diese meine Behauptung ist das vorläufige Ergebnis eines Realismusprogramms, das ich mir vor ca. 6 Jahren zu stellen begann. Für Fluchtgefahr hat sie meine Recherchen, die Dramaturgie des Drehbuchs, die Inszenierung, Kameraführung und schliesslich den Schnitt bestimmt.

In meinen allerersten Filmen, die glücklicherweise niemand kennt, hatte ich versucht, auf direktestem Weg das Grundsätzliche auszusprechen. Ich begann dann aber zu akzeptieren, dass ich vor der Kamera mit den scheinbaren «Äusserlichkeiten» der Dinge zu tun hatte, und versuchte, symptomatische Äusserlichkeiten zu finden, in welchen sich etwas vom Grundsätzlichen abzeichnet. In der Konstellation dieser Details — so glaube ich — lässt sich die Struktur des Grundsätzlichen nachformen, ohne die «oberflächliche» Realität zu verlassen, also ohne die Sinnlichkeit zu verlieren.

Natürlich muss ich mein «Vorurteil» kennen, auf welches ich die Details beziehen kann. Ich will in Fluchtgefahr zeigen, wie die Maschinerie des Strafvollzugs aus einem «kleinen Fisch» einen Verbrecher macht, weil sie sich nicht um die wirklichen Ursachen seines Versagens kümmert und ihn so in eine Abwehr, eine Gegenwelt fliehen lässt.

Ich würde mich scheuen, dies so plump im Film selber auszusprechen. Ich muss diese Anklage beweisen, muss es «vor Augen führen». Dazu brauche ich Indizien, Details, eine Summe von scheinbar Unnötigem.

Dieses Material habe ich mir nicht am Schreibtisch aus den Fingern saugen können. Ich arbeitete deshalb zwei Monate als Gefängniswärter und besuchte abends die Gefangenen in ihren Zellen. Später begleitete ich einige Zeit den Pikettdienst der Kriminalpolizei bei seiner Arbeit. Auf kleine Zettelchen notierte ich mir dauernd meine Beobachtungen und Dialogfetzen und machte so als ungestörter Voyeur eine Art «Dokumentarfilm» über die Welt, die ich dann im Spielfilm inszenieren wollte.

Mein erster Zuchthausfilm Rondo (1968) konnte von der Justizdirektion des Kantons Zürich verboten werden, weil es ein Dokumentarfilm war, weil gefilmte Persönlichkeiten des Strafvollzugs persönlich beleidigt waren. Als Anhänger von Brechts Herrn Keuner habe ich nun dieselben Leute durch Schauspieler ersetzt und lasse sie dieselben Dinge sagen. Aber ich will niemandem die Möglichkeit geben, zu behaupten, dies sei jetzt Kunst und deshalb nicht so schwerwiegend. Um jeden Preis muss die Authentizität gewahrt bleiben.

Die Inszenierung war dann für mich also weniger die Konstruktion einer Realität, sondern die Rekonstruktion der Realität. Ich blieb scheinbar weiterhin in der Rolle des Voyeurs und Dokumentarfilmers, nur dass ich mir selber synthetisch die Wirklichkeit möglichst fruchtbar und leserlich aufbaute, wie ich sie bei einer Reportage nie zu Gesicht bekommen hätte. Ursprünglich hatte ich sogar vorgesehen, den Kameramann bei der Inszenierung auszusperren und dann erst auf den intakten Ablauf der inszenierten Handlung «loszulassen», aber es wurde bald klar, dass man sich mit dieser Arbeitsweise zu viele Möglichkeiten entgehen liesse. Es sollte ja nur aussehen, als ob alles zufällig und nebensächlich passierte. Wir wählten deshalb den Weg über Videoaufnahmen, auf welchen wir die Szenen genau diskutieren konnten, und rekonstruierten nachher diese Spontaneität mit der Filmkamera, welche fast immer aus der freien Hand geführt wurde und so organischer auf die Schauspieler eingehen konnte.

Dazu gehört auch, dass die Schauspieler nicht spielen durften, sondern Bewegungen und Sprache auf die alltäglichste Beiläufigkeit reduziert werden mussten. Ein expressives Spiel hätte die Authentizität zerstört und dem Zuschauer die Möglichkeit gegeben, sich vom Geschehen als von einer Geschichte zu distanzieren. Eine selbstverständliche Folge aus meinem Realismusanspruch war — trotz dem Trauma des Dialektsfilms — die Mundart.

Fast zwei Drittel der Dialoge sind aus Fetzen gebaut, die ich bei meinen Recherchen den Leuten vom Mund abgeschaut hatte. Obwohl es so tönen sollte, hatte der Schauspieler also nirgends die Möglichkeit zu improvisieren. Etwa die Hälfte der Szenen sind sogar im Studio nachsynchronisiert.

Ein ungeheurer synthetischer Umweg ist notwendig, um das Ziel der Gewöhnlichkeit, der scheinbar banalen, nebensächlichen, aber sinnlichen Alltäglichkeit zu erreichen, welche den miterlebbaren, glaubhaften Beweis für meine Anklage liefern soll, eine Art Hyperrealität eben, die lesbarer ist als die Realität selbst. — «Realismus ist nicht wirkliche Dinge zeigen, sondern wie die Dinge wirklich sind» (Brecht) oder: durch die Summe des scheinbar Unnötigen das Wesentliche entlarven.