Gewissermassen als Rahmen wird der Tagesablauf einer Schweizer Arbeiterfamilie gezeigt. Unterbrochen wird dieser Ablauf immer wieder durch historisches Dokumentationsmaterial zur Geschichte der Arbeiterbewegung in der Schweiz und zur Weltgeschichte überhaupt. Zwei alte Arbeiter, ein «ewiger Hilfsarbeiter», der glaubt, Arbeitskonflikte seien im Gespräch mit den Arbeitgebern zu schlichten und ein politisch bewusster Kämpfer, erweitern das Dokumentationsmaterial durch Erzählungen persönlicher Erlebnisse. Ebenso eine alte Arbeiterin, die von Zeiten erzählt, als man die Worte Pensionskasse und Gratifikation noch nicht kannte, ein italienisches Fremdarbeiterehepaar und ein junger Vorarbeiter, der die Gewerkschaften heute überflüssig findet. Auf einer weiteren Ebene schliesslich bringt Seiler, der «Enkel des Luzerner Architekten» seine Herkunft und seine eigene Geschichte in den Film ein, seinen Weg vom Kind aus bürgerlichem, finanziell gesichertem Haus über den linksintellektuellen Journalisten zum engagierten Filmemacher, der die «Idee, die schon lange im Raum stand» verwirklicht und einen Film über die schweizerische Arbeiterbewegung dreht.

Die Personen

Rudolf Fierz ist 48, verheiratet, hat 3 Söhne. Seit 25 Jahren arbeitet er Schicht: eine Woche Frühschicht von 5 Uhr 30 bis 14 Uhr, eine Woche zweite Schicht von 14 bis 23 Uhr.

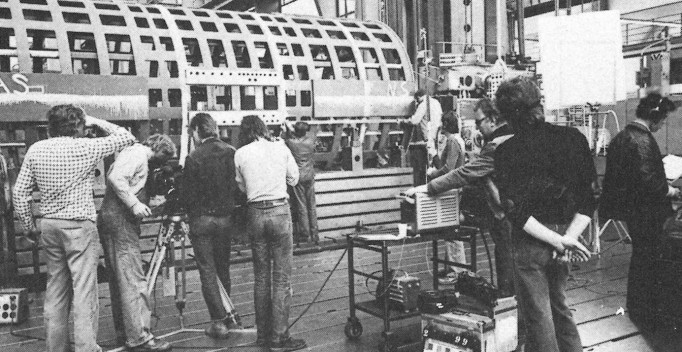

Rudolf Fierz arbeitet in der Halle für Grossmaschinen im Werk Birr der Aktiengesellschaft Brown, Boveri und Cie. Von seinem Arbeitsplatz sagt er: Das ist ein Bohr und Fräswerk, eines der grössten. Man kann damit horizontal 27 Meter fahren und vertikal 5 Meter. Es ist eine ziemlich robuste Maschine mit einem 65-PS-Motor, man kann damit fräsen, man kann damit drehen, schneiden, bohren, man kann eigentlich alles machen damit, auf 1/100 mm. genau. Aber man muss nur einen Knopf falsch drücken, dann ist alles kaputt.

1949, als er bei Brown Boveri in Baden eintritt, wird er Mitglied von SP und SMUV: (aus dem Dialekt übertragen) Ich bin in die Partei eingetreten, weil ich denke, ich gehöre ja zu diesen Arbeitern, nicht, ..., das sind Kollegen... die auch arbeiten müssen — die gezwungen sind... und ich habe das Gefühl, dass die auch zu mir gehören...

Gertrud Fierz ist 46. Vor ihrer Heirat war sie Fabrikarbeiterin. Sie sagt: Von einem Mädchen erwartet man einfach, dass eine gute Hausfrau und Mutter aus ihm wird. Bei einem Jungen dagegen gibt man sich jede Mühe, einen Beruf zu finden, der ihm gefällt. Mich dünkt, die Frau ist da schon ein wenig benachteiligt.

(Aus dem Dialekt übertragen) Früher war der Arbeiter einer, der mit dem Überkleid gearbeitet hat und alle vierzehn Tage seinen Lohn bekommen hat und danke schön gesagt hat, wenn der Chef damit gekommen ist, und — er war einfach, sozusagen ziemlich weit unten, so — er war einfach der, der gearbeitet hat für die anderen, mehr oder weniger. Der Arbeiter, der war weniger als der Bauer, der Bauer hat für sein eigenes Ding gearbeitet, war auf dem eigenen Grund und Boden, hingegen der Arbeiter, der ist, ja, eben der hat, der hat — dem Fabrikherr geholfen reich zu werden. (Frage: Und heute ist das nicht mehr so?) Es ist schon noch so, aber der Arbeiter ist heute viel mehr geachtet als früher. Durch das, dass die meisten Arbeiter in einem Angestelltenverhältnis sind, ist das halt auch anders.

Gertrud und Rudolf Fierz haben drei Söhne: Ulrich, geboren 1952, Primär- und Realschule. Lehre als Möbelschreiner. Er arbeitet als Disponent in einer Möbelschreinerei im Kanton Eutern und wohnt seit kurzem auch dort. Hans Rudolf, geboren 1954, Primar-Bezirks-, Kantonsschule. Maturität C 1973. Stud. Msch-lng. im 2. Semester an der ETH. Er sagt: (aus dem Dialekt übertragen) Ein Arbeitersohn wird viel weniger konfrontiert mit so einem Thema wie Universität oder ETH oder einfach mit höherer Bildung. Er denkt viel weniger daran, dass er studieren könnte... Man fühlt sich einfach nicht fähig für so etwas... Der dritte Sohn, Beat, ist 1956 geboren, nach der Primär- und der Realschule ist er nun im 4. Lehrjahr als Werkzeugmacher bei der BBC. Er sagt: Im vierten Lehrjahr machen wir zu 80 % die Arbeit eines voll qualifizierten Arbeiters und verdienen etwa 1000 Franken weniger. Dafür legt die Firma im ersten und im zweiten Lehrjahr drauf und im dritten ist es etwa ausgeglichen. Beat ist Mitglied der Lehrlingsgruppe des SMUV. Er sagt: Im Konfliktfall würde sich die Gewerkschaft für uns einsetzen, aber es gibt keine grösseren Konflikte.

Seiler 1977: Ich empfinde die Familie Fierz als typische Schweizer Arbeiterfamilie, und auch die Lebensumstände der Familie sind typisch für grosse Teile der Schweizer Arbeiterschaft, die ja viel weniger als im Ausland in städtischen Ballungen lebt. Ich ging aus von der Idee der drei Generationen, die ich im ersten Exposé in einer Art Robotbild skizzierte.

Aus dem Projekt, 1972: Ich möchte ausgehen von Repräsentanten dreier Industriearbeiter-Generationen: Grosseltern (geboren ca. 1900), Eltern (ca. 1925), Kinder (ca. 1950). Dass alle drei Generationen derselben Familie angehören — was nicht heisst, dass sie auch alle am selben Ort leben müssten —, wäre ideal, ist aber nicht unbedingt notwendig. Ich nenne diese Repräsentanten meine «Darsteller».

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftserwartungen und -Vorstellungen der Darsteller bilden das Gerüst, das Gerippe des Films.

Die Grosseltern: ihre Erinnerungen reichen zurück bis in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg, den Generalstreik haben sie vielleicht schon aktiv, jedenfalls bewusst miterlebt, ihre Jugend war geprägt von der Not des Kriegs jähre, von Klassenbewusstsein und der Idee des Klassenkampfs. Die Weltwirtschaftskrise trifft sie als junge Eltern besonders drastisch; erst als die Kinder gross sind, kommt der Aufschwung der zweiten Nachkriegszeit.

Die Eltern: aufgewachsen in der Not der Krisenjahre, grossgeworden in der Zeit der militärischen und geistigen Landesverteidigung, sind sie in der Haltung geprägt von Richtlinienbewegung und Friedensabkommen. Die Wirtschaftsentwicklung nach Kriegsende gibt ihnen recht: es geht ihnen besser als ihren Eltern, und ihren Kindern wird es, wenn nicht wieder eine Krise kommt, noch bessergehen. In ihren Lebensumständen, der Vater auch beruflich, haben sie einen deutlichen Aufstieg erlebt. Klassenkampf ist für sie eine Vorstellung aus vergangenen Zeiten, doch sind sie (ist der Vater) überzeugter Gewerkschafter. Sie sind stolz auf ihren relativen Wohlstand und pflegen ihn: Auto, technischer Wohnkomfort (bei beengten Raumverhältnissen) und Fernsehen spielen eine grosse Rolle in ihrem Leben. Ihr Hauptproblem sind die Fremdarbeiter — ihr Klassenbewusstsein, soweit sie eines haben, definiert sich nach unten, nicht nach oben.

Die Kinder: die erste Arbeitergeneration, für welche die Sorge ums nackte Fortkommen der Geschichte angehört. Und die erste, die sich nicht mehr als Arbeiter, sondern als Lohnempfänger, als Geldverdiener fühlt. Ihren Eltern gegenüber definiert sie sich nicht politisch, sondern zunächst im Arbeitsethos: nicht die Arbeit an und für sich, die mehr oder weniger Geld bringt, sondern die Arbeit als Mittel, möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu verdienen. Soweit diese Generation nicht radikal ist (eine kleine Minderheit von Lehrlingen), ist sie apolitisch, gewerkschaftsfremd, ja -feindlich, nicht auf (Klein-)Besitz, sondern auf Lebensgenuss bedacht — und vor allem grundsätzlich skeptisch gegenüber allem, was nach Ideologie schmeckt.

Diese Ebene des Films ist nicht als cinéma direct, sondern sorgfältig inszeniert gedacht, als Auswahl charakteristischer Situationen und Vorgänge.

Seiler 1977: Die Auswahl der Personen erfolgte auf Grund zahlreicher Vorinterviews, die Niklaus Meienberg durchführte, von zweiten Vorinterviews und schliesslich von Videoaufnahmen.

Aus dem Konzept 1974: Johann und Luise Jost und Conrad Mayer vertreten die grosselterliche Vergangenheit in der Gegenwart des Films und ergänzen sie zugleich. Johann Jost, der ewige Hilfsarbeiter, steht für die unterste Schicht des Proletariats, die Geschichte nicht machte, sondern, wenn auch weitgehend bewusst (und klassenbewusst) vor allem erlitt — Conrad Mayer für die militant politische, auf gesellschaftliche Veränderung bedachte Arbeiterbewegung. Zueinander und zur sozialen und gewerkschaftlichen Geschichte ihrer Generation verhalten sie sich polar: Johann Jost sinkt vom Metallarbeiter zum Textiler ab und sucht Halt beim mächtigen SMUV — Conrad Mayer wird als Linksabweichler aus dem SMUV ausgeschlossen und gerät in die politische Isolation.

Jost sagt: En Härdöpfelsuppe und — und e Tassli Kaffee, da’scht e gwöhnlichs Mittagässe gsi. Und am Morge, e Tassli Kafi, e Schtückli Brot — mehr hesch nid übercho. Und z’nacht no desgliche, e Tassli Kafi und e — villicht e Schtückli vo dem himmeltrurige Kipper. Das isch alls gsi, mer händ schwer Kohldampf gscgobe. S’Ei het 50 Rappe koscht, da hesch gar nid chönne chaufe, ‘s,Brot, äbe wie gseit, ‘s Brot, Brot hesch nid chönne ässe, das het klefelet, und — ganz e misi Zit. Und: Ich ha scho mitgmacht, jo, bi de — bi de KP, aber eh, das isch, das isch, das isch mir, das het mir nid rächt gfalle, das ischt, eh, z’krass gsi, z’eh, wie, wie meu da usdrucke, eh, z’revolutionär, und da, da ha-n-ich mir müesse säge, da goht nid, da mue im güetlich, da mue me im güetliche Weg mue me die Gschicht z’erledige, me mues mit de, mit em, mit em Arbeitgeber rede, mi mues Kommissione bilde i dene, i de Betrieb, die Arbeiterkommissione, und jede mit de Arbeitgeber verhandle, das isch gschider weder schtreiken oder revolutionäre.

Mayer sagt: 1921 kam ich aus der Lehre, im vierten Lehrjahr hatte ich zehn Rappen Stundenlohn. Nach der Lehre war ich fast zwei Jahre arbeitslos, das hat mich politisiert. 1923 tritt Conrad Mayer in die Kommunistische Partei ein... 1930 wird er Redaktor des «Kämpfer». Auf dem Zürcher Helvetiaplatz erzählt er von einer verbotenen Demonstration Streikender am 15. Juni 1932: (aus dem Dialekt übertragen). Die Kundgebung wurde kurzfristig verboten um fünf Uhr, und um acht Uhr sind da 2 500 Leute gestanden. Da stand früher ein Brunnen und da ist der Otto Brunner auf den Brunnen und hat kurz gesprochen. Innert weniger Minuten ist die Stadtpolizei vom Bezirksgebäude her auf den Platz vorgerückt und gleich auf die Leute los. Diese sind auseinander und gegen die Langstrasse gegangen und nun, beim Kollerhof, war gerade ein Steinhaufen vom Strassenbau. Die empörten Leute haben die Steine mitgenommen, nachdem sie weiter von der Polizei bedrängt wurden und nach kurzer Zeit sind die ersten Schüsse gefallen, ohne Warnung hat die Stadtpolizei mit ihren Karabinern... angefangen auf die Leute zu schiessen. Es sind dann natürlich Steine gegen sie geworfen worden und eine regelrechte Strassenschlacht hat begonnen. Drei Stunden lang hat die Zürcher Polizei in die Leute hineingeschossen. Dort, im dritten Stock oben an der Hohlstrasse hat Werner Meier aus dem Fenster geschaut, und durch einen tödlichen Kopfschuss wurde er das Opfer dieses nächtlichen Zusammenstosses.

Anna von Ah steht 1974 allein an den alten Maschinen einer Strohfabrik in Seengen, in der der Vater von Rudolf Fierz Vorarbeiter war: Damals (in den zwanziger Jahren) waren wir etwa 10 Arbeiterinnen, alle ledig, die meisten Bauernmädchen. Der Arbeitstag dauerte 10 Stunden, Samstagnachmittag bis vier Uhr. Es gab viel Nachtarbeit, die Maschinen mussten immer laufen. Mit dem Stücklohn verdienten wir etwa 45 Rappen in der Stunde, das machte in vierzehn Tagen 46 bis 48 Franken. Ferien gab es keine, Pensionskasse oder Gratifikation, davon haben wir nicht einmal das Wort gekannt. Man war froh, dass man Arbeit hatte und man hat immer getan, was einem gesagt wurde, darum wurden die Herren so reich.

Der italienische Fremdarbeiter Remigio Gervasoni arbeitet seit August 1974 bei der Firma Sibir Kühlapparate GmbH in Schlieren bei Zürich. Er sagt: Wir verdienen gut, die Firma zahlt einen Einheitslohn und eine Rentabilitätsbeteiligung. Meine Frau und ich kommen zusammen auf fast 5 000 Franken monatlich. Aber gerade wegen der Rentabilitätsbeteiligung ist das Arbeitstempo sehr hoch, jeder treibt jeden an, ich weiss nicht, wie lange ich das durchhalten werde. Gervasoni wohnte sieben Jahre in einer Baracke. Er sagt: Seit acht Jahren bin ich hier. Ich weiss, wie es in den Baracken aussieht, ich habe gehört, wie die Gewerkschaftsfunktionäre sagten: wir werden die Lage der Fremdarbeiter verbessern, aber bis heute habe ich davon nichts gesehen. Und ich muss sagen: ich habe noch nie einen Gewerkschaftsfunktionär in der Fabrik oder in der Baracke gesehen. Und seine Frau sagt: In Italien habe ich an gewerkschaftlichen Kämpfen teilgenommen. Das ist etwas ganz anderes als in der Schweiz. Sobald wir die Grenz überschreiten, sind uns die Hände gebunden. Wenn ein Arbeiter hier etwas will, ist er auf sich selber gestellt und kann sich nicht auf die Unterstützung der Kollegen verlassen.

Bruno Fader, geboren 1952 in Schlieren. Primär- und Realschule in Schlieren. Werkjahr. Lehre als Konstruktionsschlosser. Seit 1974 Vorarbeiter. Er sagt: Ich habe lauter Ausländer unter mir, alle älter als ich. Der jüngste ist 28, der ist noch am leichtesten zu führen. Man muss halt gleich durchgreifen und nichts durchgehen lassen. Aber leicht ist es nicht mit der Verantwortung. Und: {aus dem Dialekt übertragen) Also ich meine, wenn es eine Krise gäbe, dass man vielleicht froh wäre um die Gewerkschaft — dass sie da wäre, um einem Rückhalt zu geben. Aber momentan, möchte ich sagen, ist sie beinahe überflüssig, oder.

Geschichtsunterricht

Lenin aus der Wohnung Spiegelgasse 14 in Zürich an Inessa Armand: Überhaupt ist mit den hiesigen Linken, um die Wahrheit zu sagen, nicht viel los.

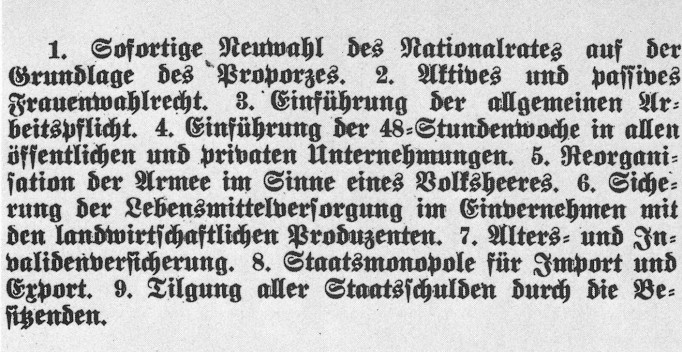

Am 11. November 1918, dem Tag des Waffenstillstands nach vier Kriegsjahren, proklamiert das Oltener Aktionskomitee den Landesgeneralstreik.

Robert Grimm in der ausserordentlichen Bundesversammlung während des Generalstreiks: Was ist es denn für eine Auffassung, was für ein krämerhafter Geist, der heute hier weht, wenn Sie immer wieder darauf pochen, dass die Revolution nicht heilig, nicht statthaft, dass die Macht des revolutionären Gedankens verpönt sei, in dieser ältesten der Demokratien. Ja, wer hat denn den heutigen Bundesstaat eigentlich geschaffen? War es jener konservative, knorzerhafte Geist, den Sie hier vertreten, oder war es nicht der jugendfrische revolutionäre Radikalismus der dreissiger und vierziger Jahre?... Was Sie heute als der Weisheit letzten Schluss erklären, ist immer erklärt worden von einer absterbenden, untergehenden Klasse.

Obwohl in der Metallindustrie 80% aller Arbeiter im ganzen Land streiken, beschliesst das Oltener Komitee am 14. November den Abbruch des Landesstreiks. Ernst Nobs, 25 Jahre später erster sozialdemokratischer Bundesrat, schreibt im «Volksrecht»: Es ist zum Heulen. Niemals ist schmählicher ein Streik zusammengebrochen. Zusammengebrochen nicht unter den Schlägen des Gegners, nicht an der Entkräftung, nicht der Mutlosigkeit der eigenen Truppen, sondern an der feigen, treulosen Haltung der Streikleitung.

1922 zählt man in der Schweiz 100 000 Ganzarbeitslose. Die Industrie betreibt Lohnabbau. Die Arbeiterbewegung hat sich gespalten: Ende 1920 lehnt die Sozialdemokratische Partei den Beitritt zur III. Internationalen mehrheitlich ab, die Linke verlässt den Parteitag und gründet 1921 die Kommunistische Partei der Schweiz. Kurz zuvor hat der Schweizerische Gewerkschaftskongress die Bildung einer Schweizerischen Arbeiterunion, das heisst einer Einheitsorganisation von Partei und Gewerkschaften auf nationaler Ebene, mit klarer Mehrheit abgelehnt. Gewerkschaften und Partei marschieren von nun an getrennt.

1936 erreicht die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ihren Höhepunkt — 125 000 Ganzarbeitslose.

Am 19. Juli 1937 schliesst der Präsident des Metall- und Uhrenarbeiterverbandes, Konrad Hg, mit dem Arbeitgeberverband Schweizerischer Maschinen- und Metall-Industrieller das sogenannte Friedensabkommen. Die Sozialpartner, wie sie sich nun zu nennen beginnen, verpflichten sich für die Dauer von zwei Jahren, «wichtige Meinungsverschiedenheiten und allfällige Streitigkeiten nach Treu und Glauben gegenseitig abzuklären und unbedingt den Frieden zu wahren.» Das Friedensabkommen wird 1939 zum ersten Mal, 1974 zum achten Mal um jeweils fünf Jahre verlängert.

(Direkte Zitate aus dem Film, kursiv Geschriebenes ist im Film nicht in dieser Form enthalten.)

Seiler 1977: Ich wollte eine Berührung haben zwischen der Geschichte und der Gegenwart: Diese Brücke ist der Kari Mayer, der einerseits Geschichte ist und andrerseits noch in der Gegenwart lebt. Ich wollte ihn diese historischen Stätten der Arbeiterbewegung fast wie einen Fremdenführer zeigen lassen. Das hat ein bisschen etwas vom Aufsuchen historischer Sehenswürdigkeiten.

Die Form des Films ist nicht sehr kompliziert: Früchte der Arbeit ist formal viel einfacher als etwa Viktor. Der Eindruck von Fülle entsteht eher durch die verschiedenen Fäden, die nebeneinander herlaufen. Der Film ist schema-r tisch gebaut, aber ich habe mich bemüht, das Schema so locker und variantenreich anzuwenden, dass man es nicht mehr als Schema empfindet.

Klar war von Anfang an, dass die Geschichte der Personen verbunden sein sollte mit den historischen Ereignissen. Ich wollte auch immer, dass die Personen ihre Lebensgeschichte nicht im Direktton erzählen, ich wollte die direkte Aussage auf eigentliche Statements beschränken, die eine Stellungnahme, eine Meinungsäusserung, eine Haltung zum Inhalt haben. Dieser Film war nur mit Kommentar möglich. Es war nicht möglich, das ziemlich grössewahnsinnige Tableau, das ich mir vorgenommen hatte, aus Direkterzählungen der «Darsteller» zusammenzusetzen. Man findet auch kaum Arbeiter, die die Geschichte selber erlebt haben und gleichzeitig überblicken — jedenfalls nicht Arbeiter, die in der Produktion stehen oder ein Leben lang gestanden haben.

Ich habe mir den Kommentar immer als eine vielschichtige Sache vorgestellt, mit vielen Zitaten, die das Detail authentisch wiedergeben. Ich gab mir vielleicht nicht Rechenschaft darüber, dass der Kommentar so umfangreich würde. Als ich anfing, wirklich zu arbeiten, sah ich, dass man möglichst konkret sein muss und auf der anderen Seite geht es doch darum, eine gewisse Entwicklung zu zeigen, einen gewissen Zeitabschnitt synthetisch aufzuzeigen. Dann ging es mir darum, die Personen quasi in Anführungszeichen zu setzen: dazu wollte ich eine Frau, um eine Identifizierung zu verhindern. Die gleiche Stimme wollte ich die Informationen über die Personen geben lassen. Die anderen drei Sprecher verteilen sich auf die revolutionäre Arbeiterbewegung, die reformistische Arbeiterbewegung und das Bürgertum.

Mein Zielpublikum ist letzten Endes schon «der liebe Gott», das heisst ein Idealzuschauer, der alles sieht, alles mitkriegt und sich an jedem Schnitt freut, vor dem man aber auch nichts verstecken kann. Real gesehen richtet sich der Film an ein klassenmässig relativ heimatloses Publikum. Ich habe in Solothurn an der Pressekonferenz gesagt, an die Beats und Hansruedis. Genauso wie ich im Film nicht die Idee der Arbeiterklasse oder die Idee des Arbeiters darstelle, sondern eine typisierte Realität, genauso richtet sich der Film auch nicht an «den Arbeiter», der für mich heute eine leere Abstraktion ist. Das nehmen mir gewisse Linke sehr übel, dass ich hier einen Mythos zerstörte, der immer noch genährt wird. Der Film richtet sich an den Lohnabhängigen, der Interesse aufbringt für die Geschichte seiner eigenen sozialen und ökonomischen Lage. Ganz bestimmt richtet er sich nicht an eine intellektuelle Elite — also an die, die es ohnehin wissen. Sonst hätte ich den Film nämlich nicht so gemacht: Es war sehr mühsam, diese Informationen einerseits im Detail zusammenzutragen und andererseits auf zweieinhalb Stunden zu verdichten.

Hans W. Grieder (Die SP und die 68er Generation): Zum politischen Handeln motiviert wird man vor allem dort, wo die Politik Konflikte artikuliert und Fragen thematisiert, in denen der Einzelne seine eigene, persönliche Problemlage wiedererkennt; wie man umgekehrt entdeckt, dass die eigenen, zunächst privaten Probleme eine politische Dimension haben. In eine These gefasst heisst das: Politisch bewusst werden Menschen dort, wo sie die immer schon existierende, zuvor aber verborgen gebliebene Vermittlung von individuellen und gesellschaftlichen Problemlagen erkennen. Diese These enthält, wie leicht zu sehen ist, ein ausgeprägt subjektives Moment. Sie stellt sich damit in Gegensatz zu jenen orthodoxen Auffassungen, die den Politisierungsprozess streng objektiv aus der Klassenlage ableiten, und sie muss sich deshalb den Vorwurf des «Subjektivismus» gefallen lassen.

Seiler 1977: Dieses Zitat gibt sehr gut wieder, was ich selber während der Arbeit an Früchte der Arbeit empfunden habe und wovon dieser Film auch ein Ausdruck ist. Durch diesen Film sind mir die subjektiven Wurzeln meines politischen Engagements erkennbarer und durchschaubarer geworden. Früher habe ich immer geglaubt, das Engagement für die Entrechteten und Ausgebeuteten sei die einzige Wurzel meines Interesses an der Arbeiterschaft — ich habe schon als Kind einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn gehabt. Durch den Film ist mir klargeworden, dass diese Wurzel noch einen anderen Zweig hat: ich reagiere sehr heftig, wenn ich oder ein anderer von einem dritten nicht für das genommen wird, was er ist, wenn er in einer Art und Weise behandelt wird, die seine Selbsterfahrung nicht respektiert, die ihn zum Objekt macht und damit sich selber entfremdet. Ich meine, dass gerade die 68er Generation in einem begreiflichen Überschwang den Arbeiter nicht für das genommen hat, was er ist, sondern ihn für ihre Zwecke verwendet hat. Die Idee des Arbeiters wurde mit der Realität des Arbeiters verwechselt. Ich möchte beides im Film darstellen: die Ausbeutung des Arbeiters durch die Herrschenden und andererseits die Selbstentfremdung des Arbeiters, die mit ein Resultat ist dieser Ausbeutung Das ist vielleicht die schlimmste Folge der Ausbeutung: Selbstentfremdung der Lohnabhängigen bei gleichzeitigem relativem materiellen Wohlstand. An die Stelle des klassischen Pauperismus, das heisst des materiellen Elends, ist die Selbstentfremdung nicht nur des Industriearbeiters, sondern aller Lohnabhängigen getreten, die kein Bewusstsein ihrer Abhängigkeit haben. Eine zukünftige Politik muss mit dieser Selbstentfremdung des Lohnabhängigen rechnen und muss damit beginnen. Dazu möchte ich mit diesem Film einen Beitrag leisten, indem der Weg dargestellt wird vom klassischen Pauperismus zum modernen.

Kovach 1977: Ich habe festgestellt, dass manches, was uns selbst ganz klar schien, vielen Zuschauern nicht klar wird — insofern mag unsere Filmsprache manchmal eine Überforderung sein.

Seiler 1977: Man lernt erst mit der Zeit mit dem Zuschauer zu rechnen. Da können wir von Hollywood lernen: die wissen schon sehr genau, was ankommt und was nicht ankommt. Andererseits kreidet man dem Dokumentarfilm jede Zweideutigkeit oder Vieldeutigkeit an, während man beim Spielfilm umso mehr und umso genüsslicher in Spekulationen schwelgt, je mehr er im Unklaren lässt.

Kovach 1977: Diese Zwei- oder Vieldeutigkeit war in gewisser Hinsicht ein Anliegen von uns. Man sollte endlich eine neue Bezeichnung finden für Dokumentarfilme, die nicht den Anspruch auf Eindeutigkeit stellen. Es gibt eine Lücke zwischen dem, was man Dokumentarfilm und dem, was man Spielfilm nennt. Dazwischen liegt eine ganze Welt, die noch nicht erforscht ist. Es ist für solche Filme sehr schwierig, ein Publikum zu finden, solange man sie noch Dokumentarfilme nennt.

Seiler 1977: Vielleicht ist das, was ich früher als «neuen» Film bezeichnete, genau dieser Zwischenbereich, dieses Niemandsland zwischen dem klassischen Spielfilm und dem klassischen Dokumentarfilm. Damals war es Niemandsland, heute sind darin ein paar Routen gesteckt, ein paar wenige Gegenden vermessen; aber dazwischen gibt es noch gewaltige weisse Flecken.

Was tun?

Es ist klar, dass in einem Land, in dem der Film gefördert wird, der Film wächst. Aus den paar Teilnehmern an den ersten Solothurner Filmtagen sind mehr geworden, die Filmemacher haben sich entwickelt und sind neue Wege gegangen. Einige sind zu dem geworden, was man etabliert nennt, wobei ich nie ganz verstanden habe, was das eigentlich heisst in einem Land mit so prekären Produktionsbedingungen wie bei uns. Wenn der Raum, den diese Leute haben, um arbeiten zu können, nicht auch wächst, dann füllt sich das Zimmer immer mehr, bis die Leute Platzangst kriegen. Heute kann die Situation des Schweizer Filmschaffens ohne Gewaltsamkeit im Bild der Platzangst gezeichnet werden; Platzangst führt zu Hysterie und Aggressionen und zum Kampf aller gegen alle. In einem Raum, wo auch nur einer Platzangst hat, gibt es bald keine Solidarität mehr. Das ist die Situation von den äusseren Bedingungen und von den Finanzen her. Dazu kommt: Wenn viel produziert wird in einer Bewegung, geht meistens die Reflexion und die Theorie zurück. Da gibt es immer eine gewisse Phasenverschiebung. Die Theorie geht den Ergebnissen meistens voraus, oder wird aufgrund von ersten Ergebnissen gebildet. Im Allgemeinen ist es so, dass die Realisierung auf Kosten der Theorie und der Reflexion geht. Das ist heute unsere Lage, und wir brauchen wieder mehr Theorie und Reflexion über das, was wir eigentlich machen wollen. Wenn ich meine eigene Biographie ansehe, stelle ich fest, es hat damit begonnen, dass ich «einen Film machen» wollte. Noch bei Siamo Italiani war der Wille, «einen Film zu machen», trotz allem wichtiger als das Thema. Je weiter ich gearbeitet habe, desto mehr ging es mir um die Sache, die ich behandle — desto mehr traten das Medium und die Möglichkeiten des Mediums in den Hintergrund und wurden zur Funktion des Inhalts. In den besten Zeiten des neuen Schweizer Films — in den letzten fünf Jahren — war die Situation allgemein so. Wir wollten ganz spezifische Filme machen und realisierten sie auch. Jetzt ist durch die Platzangst der Filmemacher und die daraus folgende Hysterie, die durch unsere von Minderwertigkeitskomplexen geplagte Filmkritik noch angeheizt wird, wieder ein Punkt erreicht, wo es vielen, auch «etablierten» Filmemachern nur noch darum geht, à tout prix einen Film zu machen — wenn möglich einen «grossen». Das halte ich für sehr bedenklich. Wir müssen uns wieder überlegen, welche Filme welchen Inhalts und welcher Form wir mit welchen Mitteln zu welchen Zwecken machen wollen.