FESTIVALBERICHTE

Warum existieren Festivals? Jemand könnte sagen, um zu zeigen, jemand anders, um zu schauen, und wieder eine andere Person, um zu lehren. Doch es gibt noch eine andere wichtige Funktion, nämlich jene, bei der du dich verlierst. Die aus 58 verschiedenen Ländern stammenden 169 Filme, die in Nyon an der 50. Ausgabe von Visions du Réel präsentiert wurden, bieten einen interessanten Vorschlag für die Kinobesucher, die sich verlieren wollen. Warum aber suchen sie überhaupt dieses Gefühl?

Auch ich, verloren, entschliesse ich mich dazu, die beiden italienischen Regisseure Martina Parenti und Massimo D’Anolfi zu treffen, um mehr darüber zu erfahren, wobei ich davon profitiere, dass sie am Festival sind, eingeladen, um einen Vortrag zu halten und ihre Filmografie vorzustellen. «Für uns bedeutet verloren sein, dass deine Antwort zum Film nicht dieselbe ist wie bei jemand anderem, sie bedeutet, dass du alleine bist, dass du deine eigene Dimension erzeugst», erzählt mir Massimo. Ein Satz, der ihre Herangehensweise an das Kino gut wiedergibt. Martina ergänzt: «Die Filme, die uns gefallen, sind diejenigen, die es dir erlauben, sowohl auf die eine als auch die andere Seite zu schauen, zu verstehen, wie die Situation ist, sie mit den eigenen Augen zu sehen. Es müssen offene Bilder sein, die die Vorstellung wecken.» Es ist demnach eine Frage des Blicks und der Vorstellung, wie ihre Filme, die sich vom Unsichtbaren nähren, von dem, was ausserhalb ist, dem Geheimnis: absolut unverzichtbare Elemente, um den Zuschauern zu erlauben, einen eigenen Raum zu haben, ihren eigenen Standpunkt zu finden und so die eigenen Wahrheiten zu entdecken. Um eine gemäss Martina «demokratische» Darstellung solcher Art zu erreichen, zwingen die beiden italienischen Regisseure dem Zuschauer nicht die Identifizierung mit einer Filmfigur im Speziellen auf: In ihren Filmen gibt es keine Helden, und auch keine Gegenspieler, jeder hat eigene Gründe, um auf dem Bildschirm zu existieren. Das bedeutet aber nicht, dass die Figuren unzugänglich sind, im Gegenteil, alle bieten sich geradezu an, sich mit ihnen zu identifizieren. Im Dokumentarfilm Il castello (2011), der einen Ort – den Flughafen Malpensa – präsentiert, an dem die Kontrollierenden (das Sicherheitspersonal) und die Kontrollierten (die Reisenden) nicht immer in grosser Harmonie leben, wird keiner dämonisiert oder zum Opfer gemacht. Jede Figur besitzt trotz der eigenen Entscheidungen eine eigene Würde. Es ist genau diese subtile Grenze, auf die die beiden Regisseure ihren Blick wenden, jene Kluft suchend, die den Zuschauer einem komplexen Szenarium gegenüberstellt, in dem es nicht einfach die Guten und die Bösen gibt. Ein anderes Beispiel in Il castello ist, wenn wir Zeuge davon werden, wie ein 19-jähriger Junge, der im Innern seines Darmes Kokain transportierte, verhört und verhaftet wird: «Es ist klar, dass wir eine Art von Empathie entwickelt haben, als der Junge verhaftet wird. Er begeht eine Gesetzesübertretung, aber von einem menschlichen Blickpunkt aus gesehen fragt man sich, wer das Opfer ist.» Bei dieser Art die Personen darzustellen, ist vor allem der Blick der beiden Regisseure wichtig; ein Blick, der sich weigert, diejenigen beurteilen zu wollen, die sich vor die Kamera stellen. «Wenn zum Beispiel eine Person eine Straftat begeht, dann ist jene Person nicht mit der Straftat gleichzusetzen, da sie deren Komplexität nicht erschöpft», ist es Massimo wichtig zu betonen. Ein Gedanke, der in Nyon auch vom grossen Meister des Dokumentarfilms Werner Herzog, auch er anwesend am Festival, geäussert wurde. Die Weigerung, eine ethische Interpretation aufoktroyieren zu wollen, lässt den Film offen für mehrere Interpretationen, macht den Diskurs vielschichtig und huldigt der Intelligenz des Zuschauers. Es ist also genau der Verlust, der es dem Zuschauer erlaubt, frei zu sein, und der zulässt, Entdeckungen zu machen, sich in etwas zu finden, das scheinbar ganz anders sein könnte.

Verloren zu sein schliesst folglich den Akt des Wiederfindens, des Sich-Wiedererkennens mit ein. Nicht zufällig beschwören Martina und Massimo mehrmals das Konzept des Spiegels herauf, wenn sie von ihren Filmen und ihrer Art und Weise Kino zu machen sprechen. Eine Idee, die vor allem damit zu tun hat, dass sie zu zweit arbeiten: «Dass wir zu zweit arbeiten, macht den Unterschied. Wenn einer alleine ist, hat er nur seinen Blick, dagegen hast du zu zweit auch andere Augen, wie ein Spiegel.» Ein Spiegel verstanden wie ein Dispositiv, das einen Dialog erlaubt, ein von Angesicht zu Angesicht, und so die Suche nach etwas, das uns ähnlich ist, anregt. Vielleicht werten die Filme von Martina Parenti und Massimo D’Anolfi genau aus diesem Grund den kollektiven Aspekt der Erzählung auf, in der mehrere Gesichtspunkte nebeneinander bestehen und sich ähnlich sind trotz der Differenzen: «Wir glauben an die Vielfalt.» Ihre Beziehung, sowohl zwischen ihnen wie zwischen den Personen im Film, basiert auf einer immerwährenden Suche, weit weg von der sogenannten ‘Komfortzone’. Wenn man filmt, gibt es also keine Gewissheiten, «man muss unter Risiko, mit Wind filmen, wie es ein bisschen Werner Herzog in seinen Filmen macht, weil Kino Verlust sein muss», um das Konzept nochmals zu unterstreichen. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die die Filme schauen, sondern auch für die diejenigen, die sie machen: «Zu Beginn der Dreharbeiten ist es normal sich zu verlieren», erzählt mir Martina. Die Seele ihrer Filme kristallisiert sich im Verlauf heraus, mit Geduld, Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt – alles essenzielle Werte für die beiden Regisseure. Wer sich also fragen sollte, wie sie es schaffen, solch natürliche und gleichzeitig undenkbare Figuren zu filmen, muss wissen, dass die Antwort in ihrer Herangehensweise liegt, die wir auf das Konzept des Spiegels, des Wiedererkennens, zurückführen könnten. «Wenn die Personen sehen, dass du so viel wie sie arbeitest, dass du dich hinterfragst, dass du Mühe empfindest wie sie, dann entsteht eine Empathie»: So wird, wer vor der Kamera steht, grossherzig, nicht hart. Da auf ein Urteil verzichtet wird, fühlen sich die Personen nicht scheu und befangen, sondern wohl. Dies genau ist vielleicht eines der Geheimnisse Kino zu machen, das die beiden italienischen Regisseure eint. Sie haben begonnen, Dokumentarfilme zu machen, um sich so zu einer im Vergleich zu fiktiven Filmen freieren und unabhängigeren Form zu bekennen. In der Tat wurde ihr erster Dokumentarfilm I promessi sposi (2007) ohne die Unterstützung eines Produzenten gedreht. Es wurden eine Kamera und ein Stativ für hundert Euro im Monat gemietet: eine Situation mit sicherlich vielen Unsicherheiten, aber zugleich auch anregend, da dieser Zustand dazu zwingt, die Kreativität neu zu formulieren, je nach dem, was man vorfindet. Es ist das Gefühl, das die Basis ist des Kinos von Martina Parenti und Massimo D’Anolfi, deren Filme dazu beigetragen haben, die sogenannte nouvelle vague des italienischen Kinos zu bereichern und zu entwickeln, und das so versucht, eine Alternative im cineastischen Panorama Italiens anzubieten. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, verloren zu sein, das zwingt dich, im Nichts herumzuwandern und dich Risiken auszusetzen, so dass du manchmal die Orientierung verlierst. Aber es schenkt dir diese nötige Freiheit für die eigenen Entscheidungen – eine Qualität, die sowohl die beiden Regisseure als auch Visions du Réel aufzuwerten wussten.

Aus dem Italienischen von Björn Häberli

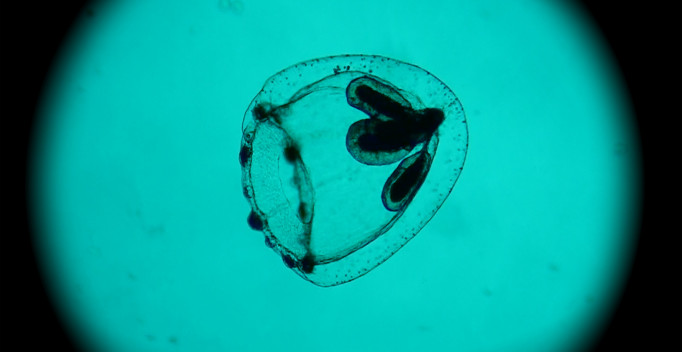

Auch ich, verloren, entschliesse ich mich dazu, die beiden italienischen Regisseure Martina Parenti und Massimo D’Anolfi zu treffen, um mehr darüber zu erfahren, wobei ich davon profitiere, dass sie am Festival sind, eingeladen, um einen Vortrag zu halten und ihre Filmografie vorzustellen. «Für uns bedeutet verloren sein, dass deine Antwort zum Film nicht dieselbe ist wie bei jemand anderem, sie bedeutet, dass du alleine bist, dass du deine eigene Dimension erzeugst», erzählt mir Massimo. Ein Satz, der ihre Herangehensweise an das Kino gut wiedergibt. Martina ergänzt: «Die Filme, die uns gefallen, sind diejenigen, die es dir erlauben, sowohl auf die eine als auch die andere Seite zu schauen, zu verstehen, wie die Situation ist, sie mit den eigenen Augen zu sehen. Es müssen offene Bilder sein, die die Vorstellung wecken.» Es ist demnach eine Frage des Blicks und der Vorstellung, wie ihre Filme, die sich vom Unsichtbaren nähren, von dem, was ausserhalb ist, dem Geheimnis: absolut unverzichtbare Elemente, um den Zuschauern zu erlauben, einen eigenen Raum zu haben, ihren eigenen Standpunkt zu finden und so die eigenen Wahrheiten zu entdecken. Um eine gemäss Martina «demokratische» Darstellung solcher Art zu erreichen, zwingen die beiden italienischen Regisseure dem Zuschauer nicht die Identifizierung mit einer Filmfigur im Speziellen auf: In ihren Filmen gibt es keine Helden, und auch keine Gegenspieler, jeder hat eigene Gründe, um auf dem Bildschirm zu existieren. Das bedeutet aber nicht, dass die Figuren unzugänglich sind, im Gegenteil, alle bieten sich geradezu an, sich mit ihnen zu identifizieren. Im Dokumentarfilm Il castello (2011), der einen Ort – den Flughafen Malpensa – präsentiert, an dem die Kontrollierenden (das Sicherheitspersonal) und die Kontrollierten (die Reisenden) nicht immer in grosser Harmonie leben, wird keiner dämonisiert oder zum Opfer gemacht. Jede Figur besitzt trotz der eigenen Entscheidungen eine eigene Würde. Es ist genau diese subtile Grenze, auf die die beiden Regisseure ihren Blick wenden, jene Kluft suchend, die den Zuschauer einem komplexen Szenarium gegenüberstellt, in dem es nicht einfach die Guten und die Bösen gibt. Ein anderes Beispiel in Il castello ist, wenn wir Zeuge davon werden, wie ein 19-jähriger Junge, der im Innern seines Darmes Kokain transportierte, verhört und verhaftet wird: «Es ist klar, dass wir eine Art von Empathie entwickelt haben, als der Junge verhaftet wird. Er begeht eine Gesetzesübertretung, aber von einem menschlichen Blickpunkt aus gesehen fragt man sich, wer das Opfer ist.» Bei dieser Art die Personen darzustellen, ist vor allem der Blick der beiden Regisseure wichtig; ein Blick, der sich weigert, diejenigen beurteilen zu wollen, die sich vor die Kamera stellen. «Wenn zum Beispiel eine Person eine Straftat begeht, dann ist jene Person nicht mit der Straftat gleichzusetzen, da sie deren Komplexität nicht erschöpft», ist es Massimo wichtig zu betonen. Ein Gedanke, der in Nyon auch vom grossen Meister des Dokumentarfilms Werner Herzog, auch er anwesend am Festival, geäussert wurde. Die Weigerung, eine ethische Interpretation aufoktroyieren zu wollen, lässt den Film offen für mehrere Interpretationen, macht den Diskurs vielschichtig und huldigt der Intelligenz des Zuschauers. Es ist also genau der Verlust, der es dem Zuschauer erlaubt, frei zu sein, und der zulässt, Entdeckungen zu machen, sich in etwas zu finden, das scheinbar ganz anders sein könnte.

Verloren zu sein schliesst folglich den Akt des Wiederfindens, des Sich-Wiedererkennens mit ein. Nicht zufällig beschwören Martina und Massimo mehrmals das Konzept des Spiegels herauf, wenn sie von ihren Filmen und ihrer Art und Weise Kino zu machen sprechen. Eine Idee, die vor allem damit zu tun hat, dass sie zu zweit arbeiten: «Dass wir zu zweit arbeiten, macht den Unterschied. Wenn einer alleine ist, hat er nur seinen Blick, dagegen hast du zu zweit auch andere Augen, wie ein Spiegel.» Ein Spiegel verstanden wie ein Dispositiv, das einen Dialog erlaubt, ein von Angesicht zu Angesicht, und so die Suche nach etwas, das uns ähnlich ist, anregt. Vielleicht werten die Filme von Martina Parenti und Massimo D’Anolfi genau aus diesem Grund den kollektiven Aspekt der Erzählung auf, in der mehrere Gesichtspunkte nebeneinander bestehen und sich ähnlich sind trotz der Differenzen: «Wir glauben an die Vielfalt.» Ihre Beziehung, sowohl zwischen ihnen wie zwischen den Personen im Film, basiert auf einer immerwährenden Suche, weit weg von der sogenannten ‘Komfortzone’. Wenn man filmt, gibt es also keine Gewissheiten, «man muss unter Risiko, mit Wind filmen, wie es ein bisschen Werner Herzog in seinen Filmen macht, weil Kino Verlust sein muss», um das Konzept nochmals zu unterstreichen. Und das gilt nicht nur für diejenigen, die die Filme schauen, sondern auch für die diejenigen, die sie machen: «Zu Beginn der Dreharbeiten ist es normal sich zu verlieren», erzählt mir Martina. Die Seele ihrer Filme kristallisiert sich im Verlauf heraus, mit Geduld, Ehrlichkeit, Vertrauen und Respekt – alles essenzielle Werte für die beiden Regisseure. Wer sich also fragen sollte, wie sie es schaffen, solch natürliche und gleichzeitig undenkbare Figuren zu filmen, muss wissen, dass die Antwort in ihrer Herangehensweise liegt, die wir auf das Konzept des Spiegels, des Wiedererkennens, zurückführen könnten. «Wenn die Personen sehen, dass du so viel wie sie arbeitest, dass du dich hinterfragst, dass du Mühe empfindest wie sie, dann entsteht eine Empathie»: So wird, wer vor der Kamera steht, grossherzig, nicht hart. Da auf ein Urteil verzichtet wird, fühlen sich die Personen nicht scheu und befangen, sondern wohl. Dies genau ist vielleicht eines der Geheimnisse Kino zu machen, das die beiden italienischen Regisseure eint. Sie haben begonnen, Dokumentarfilme zu machen, um sich so zu einer im Vergleich zu fiktiven Filmen freieren und unabhängigeren Form zu bekennen. In der Tat wurde ihr erster Dokumentarfilm I promessi sposi (2007) ohne die Unterstützung eines Produzenten gedreht. Es wurden eine Kamera und ein Stativ für hundert Euro im Monat gemietet: eine Situation mit sicherlich vielen Unsicherheiten, aber zugleich auch anregend, da dieser Zustand dazu zwingt, die Kreativität neu zu formulieren, je nach dem, was man vorfindet. Es ist das Gefühl, das die Basis ist des Kinos von Martina Parenti und Massimo D’Anolfi, deren Filme dazu beigetragen haben, die sogenannte nouvelle vague des italienischen Kinos zu bereichern und zu entwickeln, und das so versucht, eine Alternative im cineastischen Panorama Italiens anzubieten. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, verloren zu sein, das zwingt dich, im Nichts herumzuwandern und dich Risiken auszusetzen, so dass du manchmal die Orientierung verlierst. Aber es schenkt dir diese nötige Freiheit für die eigenen Entscheidungen – eine Qualität, die sowohl die beiden Regisseure als auch Visions du Réel aufzuwerten wussten.

Aus dem Italienischen von Björn Häberli